ヴェルレーヌの詩「空は屋根のかなたに」―質朴なる人生はかしこなりけり

川崎洋編『いのちのうた あなたにおくる世界の名詩8』を読んで、ヴェルレーヌの以下の詩を知った。

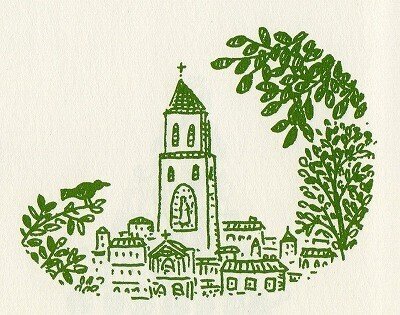

沢田としきの次のような挿絵がついていた。

いかにもこの詩にぴったりで、感動を高めてくれる。

■ヴェルレーヌ「空は屋根のかなたに」(永井荷風訳)

空は屋根のかなたに

かくも静にかくも青し。

樹は屋根のかなたに

青き葉をゆする。

打仰ぐ空高く御寺の鐘は

やはらかに鳴る。

打仰ぐ樹の上に鳥は

かなしく歌ふ。

あゝ神よ。質朴なる人生は

かしこなりけり。

かの平和なる物のひゞきは

街より来る。

君、過ぎし日に何をかなせし。

君今こゝに唯だ嘆く。

語れや、君、そもわかき折

なにをかなせし。

■語句

題名――原詩には題はない。訳者の永井荷風は「偶成」という題をつけた。「偶成」とは、たまたま出来上がったものという意味。題が「偶成」ではさびしいので、ここでは「空は屋根のかなたに」とした。

かくも――こんなにも

青き葉――緑の葉。「青」は日本語では緑も含む。

御寺――教会

かしこ――あそこ

かの平和なる物のひゞき――『獄中記』によれば、祭りのざわめき。

なりけり――であったのだなあ。「なり」は断定の助動詞「~であった」。「けり」は詠嘆の助動詞「~だったのだなあ」。

君――自分に対する呼びかけ。欧米では2人称を使うのが普通。

何をかなせし――何をしたのか。「か」は係り助詞で疑問を示す。「し」は助動詞「き」で、「以前に~した」の意。

語れや――語れよ。「や」は間投助詞で呼びかけ。

そも――いったい、そもそも。接続詞。

■解釈

1873年、29歳のヴェルレーヌはランボーといさかいを起こした。泥酔したヴェルレーヌは拳銃を発射し、ランボーの左手首にけがを負わせる。警察に逮捕され、禁固2年の判決を受けた。

ヴェルレーヌの詩「空は屋根のかなたに」は、彼が収監されている間に書かれたものだ。

第1連:鉄棒がはめ込まれた監獄の窓ごしに見えるものを歌う。屋根の向こうの空の青さ、木の葉の緑をしみじみと感じ取っている。

第2連:聞こえてくるものを歌う。世界をつなげている空を通じて、遠くの教会の鐘の音が聞こえてくる。木の梢からは鳥のさえずりが聞こえる。教会の鐘の響きにはやさしさを、鳥の声にはかなしさを聞き取る。かなしいのは、自身の境遇を反映しているからだ。

第3連:自分が今つくづくと悟ったことが、神への呼びかけとして語られる。「御寺の鐘」が鳴り、街が人でにぎわっているところ、そこに自分がこれまで顧みることのなかった「質朴なる人生」や「平和」があることを実感し、胸をしめつけられている。

最終連では、自分の青春を「過ぎし日」「若き折」と見て、いったい何をしてきたのかと嘆く。

堕落の日々からの離脱と再生への希求が歌われる。

■おわりに

何かを悔いている詩はいいなあ、と思う。人がよりよき方向に向かおうとしていることが伝わってくるからだ。

もっともヴェルレーヌの場合は、一時的には反省しても本質的には変わることなく、結局同じようなことを繰り返してしまうのではあるが。

人間としては破綻者だったが、詩はいいものを残してくれている。

永井荷風の訳もすばらしい。

■参考文献

安藤元雄・入沢康夫・渋沢孝輔編『フランス名詩選』岩波文庫、2010 [1998]

伊藤信吉・伊藤整・井上靖・山本健吉編『日本の詩歌28 訳詩集』中公文庫、1985 [1976]

川崎洋編『いのちのうた あなたにおくる世界の名詩8』岩崎書店、1997

永井荷風訳『珊瑚集』岩波文庫、2010

西原大輔『日本名詩選1』笠間書院、2017 [2015]

堀口大学訳『ヴェルレーヌ詩集』新潮文庫、2018 [1950]

吉田精一『鑑賞現代詩Ⅰ 明治』筑摩書房、1974 [1966]

ピエール・プチフィス『ポール・ヴェルレーヌ』平井啓之・野村喜和夫訳、筑摩書房、1988