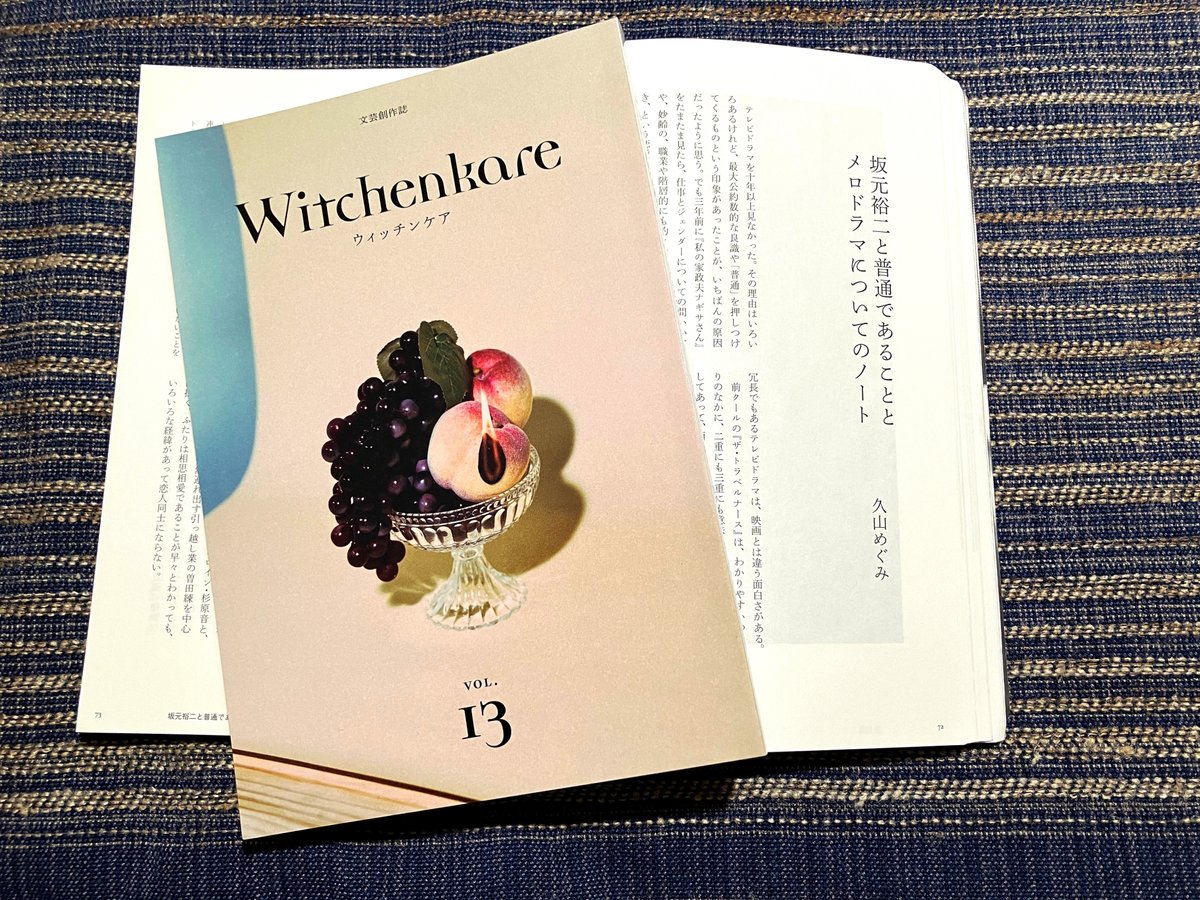

VOL.13寄稿者&作品紹介13 久山めぐみさん

「ウィッチンケア」には第9号から寄稿してくださっている久山めぐみさん。アレハンドロ・ホドロフスキー自伝『リアリティのダンス』、『曽根中生自伝 人は名のみの罪の深さよ』、『田中陽造著作集 人外魔境篇』といった映画関連書籍を発行する文遊社の編集者で、小誌には毎回映画にまつわる作品を掲載してきました。そんな久山さんから今回届いたのは、おもにテレビのフィールドで活躍している、坂元裕二を題材にした一篇。でっ、拝読すると冒頭から《テレビドラマを十年以上見なかった》...ですよねぇ、いまや昭和中期のように「テレビは電気紙芝居」なんて言う人はいないでしょうが、しかし映画に精通した久山さんなら、テレビドラマではちょっと物足りなかったり、かったるかったりなのでは? しかし、さらに読み進めると《『ザ・トラベルナース』は 〜中略〜 最終回は大泣きした》《『アンナチュラル』は面白いので二回見たけれど、最終話の渡航シーンでは二回とも泣いた》...えっ、そうなんですか? 性格の悪い私(発行人)は、原稿やりとりのついでに「普段クラシックを聴いている人が、街角から流れてきたユーミンについ心奪われた、みたいな感じ?」などと尋ねてみたら、そんなことではない、ときっぱり。しかも久山さん、作中にもテレビドラマの作品名が多数出てきますが、テレビドラマのノベライズが生業のひとつである私よりも、ここ数年は断然たくさん見てる!

それにしても、久山さんのテレビドラマ考察のバックボーンはやはり映画なのだな、感じさせる箇所が多い寄稿作です。たとえば坂元裕二脚本の作品を見ると、久山さんは《登場人物が何を話すか、どう振る舞うか、なんとなく全部納得できる》と語っているのですが、その感覚は《例えばジョージ・キューカーの映画のワンカットワンカットに納得できるのと同じような感じだ》と。また坂元の代表作のひとつ「いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう」(「いつ恋」)への言及のさいには、比較する作品として「君の名は」を選んだり(念のために書いておきますが「、」のない、岸惠子のほうですよ)。

↑のほうで「近年は久山さんのほうが私よりテレビドラマを見てる」と書きましたが、本稿を受け取った時点では私、「いつ恋」すら未体験であります。この現在進行形の「寄稿者&寄稿作品紹介」がコンプリートする6月になったら、ぜひ通し視聴して、もう一度久山さんの論考に立ち返ってみる所存です。そしておおむかしに一度見たきりの「、」のないほうの「君の名は」も、あらためて。まずは、坂元裕二脚本作品ファンのみなさま、ぜひ小誌を手に取って、久山さんならではの論考を読んでみてください!

わたしが坂元のドラマをテレビドラマらしいと思うのは、普通であることの価値を描いているところだ。普通に生きること、普通であることに満足すること。妬むのをやめ、野心をゆるめること。それは坂元作品の、ちょっとしたイデオロギーのようなものでもある。

今回あらためて二〇一六年の『いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう』(『いつ恋』)を全部見返した。北海道での虐待同然の暮らしから逃げ出すように上京して、老人ホームで介護福祉士としてはたらくヒロイン・杉原音と、彼女を北海道から偶然連れ出す引っ越し業の曽田練を中心に描く。ふたりは相思相愛であることが早々とわかっても、いろいろな経緯があって恋人同士にならない。

このドラマでびっくりするのが、ヒロインたちのちょっと古風なモラルである。ヒロインは薄給で長時間の重労働に歯を食いしばる。暖房もない部屋に住んで、給料日にやることといえば、恨んでいるはずの育ての親への仕送りと、道端で売ってるたこ焼きを買うことぐらい。(しかもそのたこ焼きは、帰る途中にぶつかられたはずみに、乗っているバスから外に放り出されてしまう!)恋愛についても「ずる」はせず、いさぎよく身を引く。

〜ウィッチンケア第13号掲載「坂元裕二と普通であることとメロドラマについてのノート」より引用〜

久山めぐみさん小誌バックナンバー掲載作品:〈神代辰巳と小沼勝、日活ロマンポルノのふたつの物語形式〉(第9号)/〈川の町のポルノグラフィ〉(第10号)/〈立てた両膝のあいだに……一九八〇年代ロマンポルノの愉しみ〉(第11号)/〈壁の傍〉(第12号)

※ウィッチンケア第13号は下記のリアル&ネット書店でお求めください!

【最新の媒体概要が下記で確認できます】