【R6年度入試】 都立•進学指導重点校の合格最低点予測の検証

以下の記事は8月時点での検証です。

その後のモデル修正も踏まえた最新予測値はこちらの記事をご参照ください。

都立高校は受検者平均点は公表しているのですが、合格者最低点は公表していません。でも、受検者の分布を何らか仮定すれば、受検者倍率と受検者平均点から合格者最低点の推定はできます。そこで、2月下旬の都立高校入試の後に、都立進学指導重点校(7校)の合格最低点の予測記事を書いてみました。

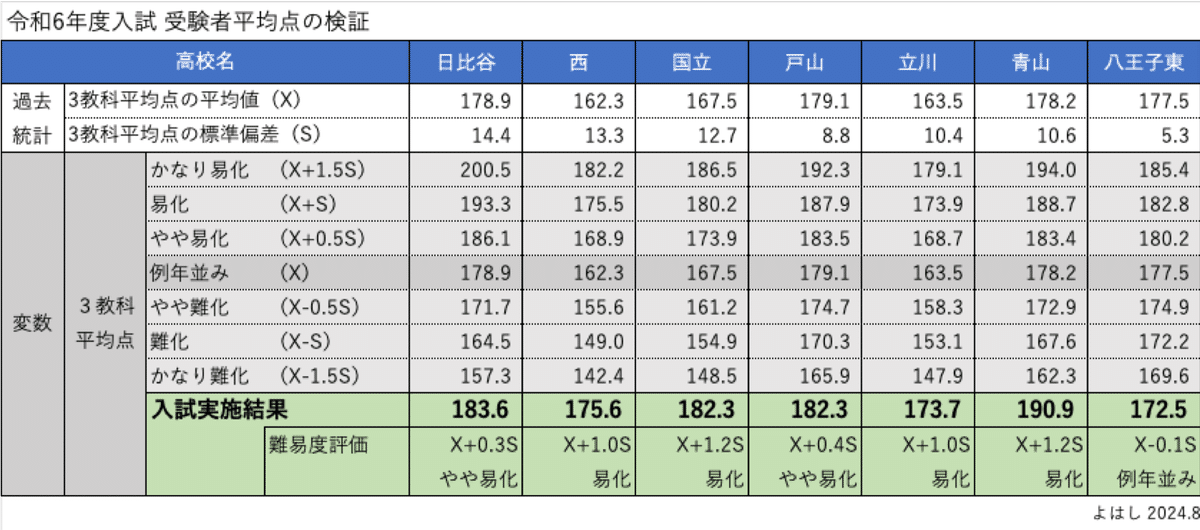

ただ、2月の時点では、自校作成問題(英数国)の3教科平均点がわからないので、過去の分布から7パターン(かなり易化〜例年並み〜かなり難化)で合格最低点を試算していました。

その後、各高校が平均点を公表したようで、当時はわからなかった7校分の3教科の平均点を入手できました。そこで、入手した3教科平均点を用いて、改めて合格最低点を推定して、2月の予測値を検証してみます。

総合得点の計算式で小数点以下の切り捨てができていない箇所があったので、修正しました。また、理社の調整方法を修正しました。前回記事より▲1〜2点の変動がある高校もあります。<2024.11.24>

0. 検証結果

自校作成問題(英数国)の3教科が易化した高校が多い中、都立共通の理社もかなり易化したことで、進学指導重点校の合格最低点は大きく上昇したと考えられます。特に、国立高校と青山高校では、過去最大の合格最低点となっている可能性があります。

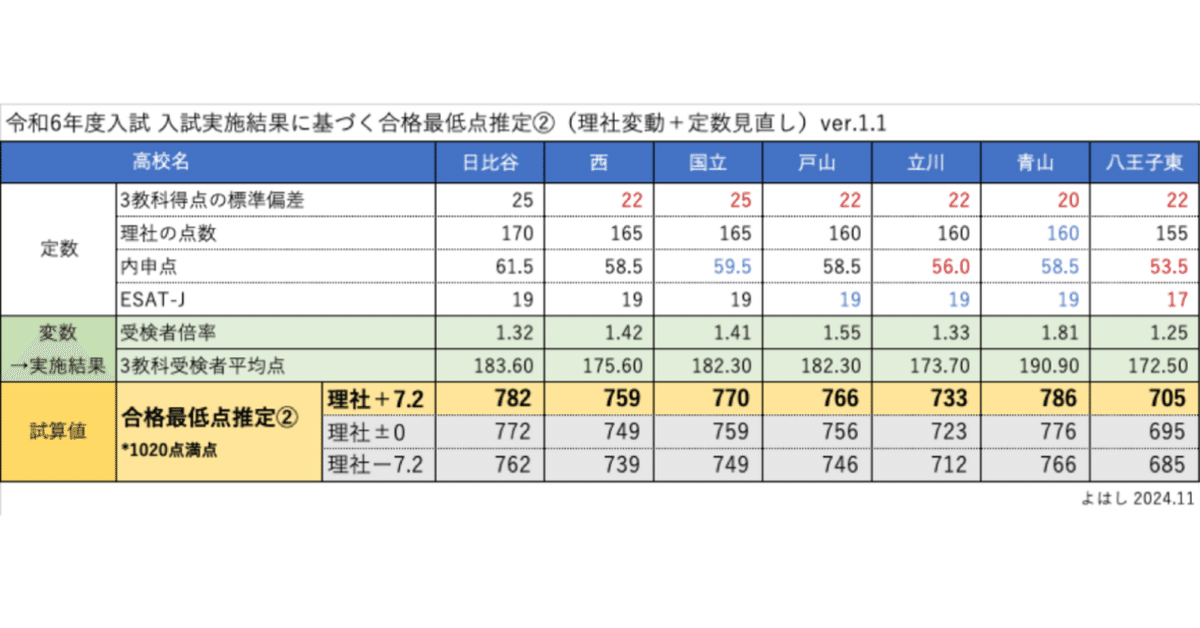

<令和6年度入試 合格最低点の予測値>

ESAT-Jを含む1020点満点、()は例年並み予測値との差

日比谷 783点(+18)

西 760点(+33)

国立 771点(+36)

戸山 767点(+20)

立川 734点(+16)

青山 787点(+39)

八王子東 706(▲2)

1. 自校作成問題の3教科平均点

進学指導重点校の3教科の平均点は、子供の塾で配られた資料に記載されていました。各高校の学校案内にも記載されているようです。令和6年度の3教科平均点と過去6年の点数分布を一覧にすると、この表となります。なお、3教科平均点は各教科ごとの平均点を単純合算値です。

下段の緑色の行が、平成6年度の3教科平均点です。八王子東を除く6校で易化していることがわかります。特に、国立高校と青山高校は3教科平均点分布において1.2σの位置にあり、10年に1度くらいの簡単さだったようです。

2. 合格者最低点の推定①

この3教科平均点の時の合格最低点はこの表となります。当初記事では、受検者倍率は当日発表のものを用いていましたが、合格発表後の確定値で計算しています。データソースはこちらの東京都発表資料です。https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2024/files/release20240301_03/01.pdf

これらの合格最低点の推定値について、子供の塾でもらった合否追跡データと照らし合わせると、実際の合格最低点はこの数字よりも上にある印象です。計算の簡易化のために、いくつかの項目を定数として扱っていることが影響していると考えられます。

そこで、推定モデル自体の見直しを行ってみます。まずは、年度変動が最も大きそうな理社の点数から見ていきます。

3. 理社の平均点の検証

進学指導重点校の理科と社会は、他の都立高校と同じ共通問題となります。都立高校の共通問題も受検者平均点が公表されています。次のサイト(プラスジムさん)と東京都ホームページから過去15年分の数字が入手できましたので、15年分を表にしてみました。

https://www.plusgym.jp/blog/metropolitan-high-school/180725average/

左の表が実際の理科と社会の平均点で、右が理社合算値の箱ひげ図です。この表とグラフから、今年の理社はかなり易化(過去15年で2番目)しており、平均点が例年より7.9点も高かったことがわかります。この補正を上記の予測値に加えていきます。

4. 合格最低点の推定②

上記の理社の変動に加えて、合否追跡データを眺めながら、推定モデルの定数を見直します。

まず、3教科得点の標準偏差(当日の得点分布)は逆方向に大きく変えています。当初モデルでは、日比谷が最小で八王子東が最大でしたが、受検者の分布は難関校ほど広がり(青天井)、難易度が下がるほど狭くなる(上が抜けて輪切り)と考えられるので、日比谷を最大・八王子を最小に変えています。単なる私の勘違いの修正です。

次に、理社の点数、内申点、ESAT-Jを微調整してます。合否追跡データを元に、学校ごとの平均と標準偏差から合格最低ラインの数字を算定し、その数字近辺のキリがいい数字にしています。

これらの定数の変更を反映すると、この表になります。定数の赤は減少、青は増加です。最後に理社の年度変動を反映させています。

これらの定数・変数から算定した合格最低点の見直し後の推定値は、オレンジ色の「合格最低点推定② 理社+7.9」の行となります。各高校の合格最低点が公表されていないので、正しいかどうかはわかりませんが、子供の塾の合否追跡データと比べると、そんなに大きくは外れていなくて、実際の合格最低点から±5点くらいの範囲に入っているのではないかと思います(根拠ない推測)。

そして、この推定値②を初回の予測と対比すると、この表となります。

3教科が全般的に易化傾向、そこに共通問題の理社もかなり易化したため、八王子東を除く6校で合格最低点が例年よりかなり上昇したと思われます。結果、当初予測の「かなり易化〜易化」のゾーンに位置する高校が大半となってます。2月の私の予測表は少し甘かったと反省しています。2月の予測表を見て、合格の期待を高めてしまった読者の方がいたら、申し訳ないです。

5. 最後に

過去2年にわたり、都立高校の入試後に進学指導重点校の合格最低点に関する分析(予想・予測)の記事を書いてきました。今回、今年度分を検証しましたが、やはり問題の易化・難化(平均点)の読みが鍵であり、かなり難しいことがわかりました。ただ、2年間の試行錯誤と検証で、予測モデルは少し精度が上がったのではないかと思います。

進学指導重点校の合格最低点の記事は、それぞれ2万ビューを超える閲覧があります。有り難いことに、読者からは記事への感謝のコメントもいただいております。読んでいただける方も多く、せっかくモデルを進化させているので、来年2月の都立高校入試の際も、合格最低点を頑張って予測してみたいと思います。

追伸:

計算過程の解説記事を作りました。