鉄緑会・代々木校の生徒全員が駿台全国模試を受験した場合の偏差値分布の推定

少し前に、中学受験で鉄緑会指定校に合格して鉄緑会入塾の権利を得るためのプレミアムが偏差値いくつに相当するか推定しました。分析の結果、鉄緑会プレミアムはSAPIX偏差値で2〜3に相当するという結果となりました。

では、入塾テストで鉄緑会に入るには、どれくらいの学力が必要になるのでしょうか? 今回はその推定の前段階として、鉄緑会の生徒の学力分布を推定します。鉄緑会は代々木校と大阪校があるようですが、今回の分析は代々木校に限定します。

なお、鉄緑会の情報はほぼ公開されていない中、限られた公開情報から推定ロジックを組み上げていますので、誤差は山ほど含まれていると思います。あくまで一つのシミュレーションとしてご覧下さい。

1. 推定方法

今回は駿台全国模試の模試判定モデルを使って、鉄緑会の合格実績から、駿台全国模試の偏差値分布を推定していきます。具体的には、A〜D判定の分布と倍率を変数として、受験者と合格者のA〜E判定の分布(定員比率)を算定します。

模試判定モデルの詳細は他の記事をご覧下さい。駿台の判定偏差値(合格目標ライン=A判定相当)は、2024年10月に調査した数字です。

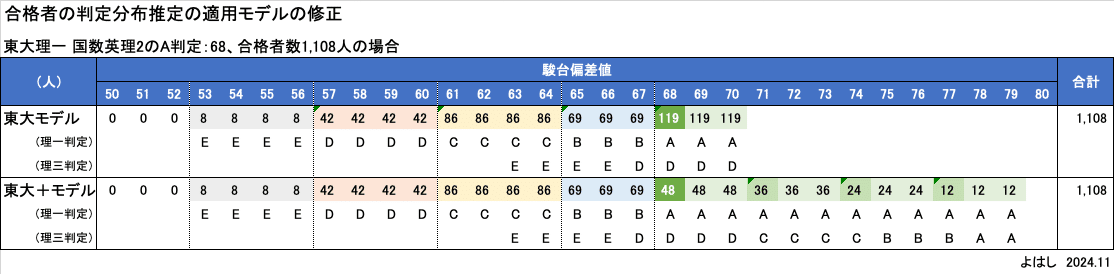

なお、今回の推定にあたり、推定ロジックを少し補正しています。具体的には東大のA判定の分布です。模試判定モデルでは、作業負荷の軽減のため、偏差値の幅をA〜B判定は3、C〜E判定は4で固定しています。

普通の大学では、A判定偏差値+5〜10の受験生は一つ上のランクの大学を受験すると考えられるので、A判定の偏差値幅を3でカットしても大きな影響は出ないはずです。ただ、東大や京大は学力上位者がカットされず青天井になるため、A判定の幅が3では実態と合わないと思われます。

例えば、東大理一(A判定偏差値68)の合格者を、通常の模試判定モデルの分布で推定すると、表の上の段になります。この推定の場合、東大理一の合格者は偏差値70で頭打ちとなります。その場合、理三判定はDです。

ただ、実際の東大入試の合格最高点や模試の成績分布を見ると、偏差値71以上で理三判定C以上の東大理一合格者が存在しているはずです。そこで、A判定を偏差値3の幅でなく、偏差値12の幅に拡張したのが、下の「東大+モデル」です。こうすると、東大理三でA判定となる東大理一合格者も存在することになり、実態に近づくはずです。実際には、駿台偏差値80以上の理一合格者も存在するはずですが、計算負荷とのバランスで、A判定幅は12としました。

このように青天井を想定して、A判定幅を3から12に拡張した判定分布とする場合、分布モデルに「+」を付けます。具体的に適用するのは、東大と京大のみです。

2. 公表データ整理

偏差値分布の準備として公表データを整理します。具体的には鉄緑会の合格実績です。鉄緑会のホームページを見ると、代々木高の合格実績が公表されています。ただ、公表されているのは東大(科類別)、国公立医学部(医科歯科・東北・千葉・横浜市立・京都・その他)と私立医学部(4大学)だけです。

私立医学部は併願合格でダブルカウントがあるので、東大と国公立医学部の合格者を合計すると、836人となります。なお、現役と浪人の区分けがないため、全員現役として扱います。

一方、この母数の高校3年生の生徒数は公表されていません。ただ、こちらの2022年12月の記事で鉄緑会の冨田会長が「生徒数は東京の代々木校に約8000人」と言っています。これを元に、個人ブログからの情報も元に、中学は1学年1,000人で合計3,000人、高校は1学年1,350人で合計5,050人と設定することにします。

この他に、駿台全国模試の合格目標ライン偏差値、模試判定モデルに必要な志願者倍率は公表されているものを用います。その際、駿台全国模試の合格目標ライン偏差値(A判定相当)に対して、受験科目の補正、文系理系の母集団差の補正、医学部判定が上振れする点の補正を行います。なお、医学部判定の補正は、前回の記事の推定値を用います。

こうした補正の結果、4科目基準の文理混合の母集団という同じ土俵での偏差値として比較できるようになります。4科目は文系は英国数社、理系は英国数理です。言い換えると、鉄緑会・代々木校の高3生徒全員が、文系は英国数社の4教科、理系は英国数理の4教科で駿台全国模試を受験した場合、同じ4教科基準の母集団として偏差値を算定したら、どのような分布になるかというシミュレーションとなります。

3. 鉄緑会・代々木校のシミュレーション(調整前)

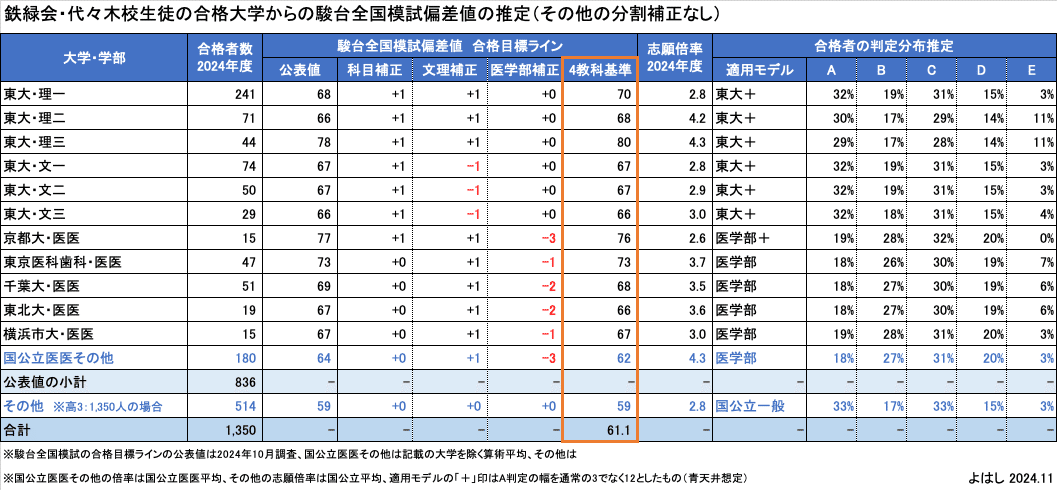

まずは、分析データの一覧です。上記のようにして収集したデータに対して、駿台模試偏差値の補正、倍率からの合格者判定分布を計算すると、このようになります。

国公立医医その他は、公表されていない医学部の平均偏差値を使っています。その他は、合計人数1,350人と公表合格者数836人の差です。京大・一橋大・東工大〜地方帝国大のレベルを想定して、合格目標偏差値は59としています。おそらく、ここには浪人も含まれるはずです。

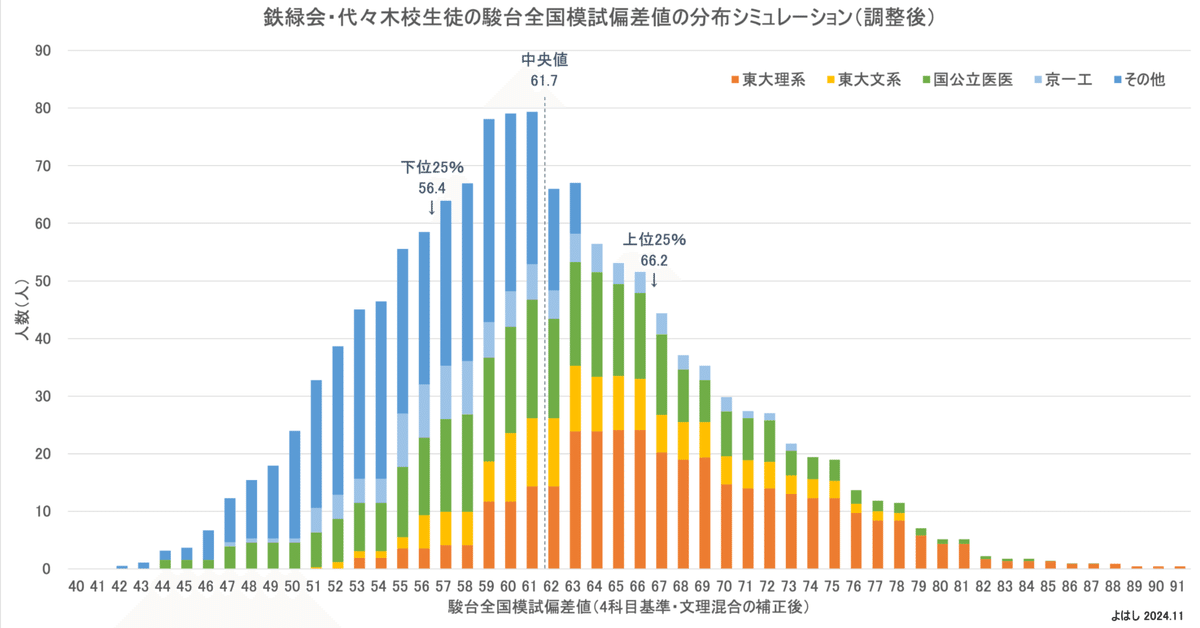

このデータから、大学ごとに合格者の偏差値分布を推定して、それを合算した偏差値分布のシミュレーション結果はこのようになります。横軸が駿台全国模試偏差値(4教科・文理混合)、縦軸がその偏差値ごとの人数です。

分布としては右の方の偏差値80以上に伸びていくのは、東大理三の合格者が一定数いるので悪くない感じです。一方、その他を一括りにしたため、偏差値61のところに壁ができてしまい、不自然な形です。また、国公立医医(グリーン)も少し歪みがある印象です。

そのため、その他と国公立医医を少し分解して、自然な分布に近づける調整を行ってみます。

4. 鉄緑会・代々木校のシミュレーション(調整後)

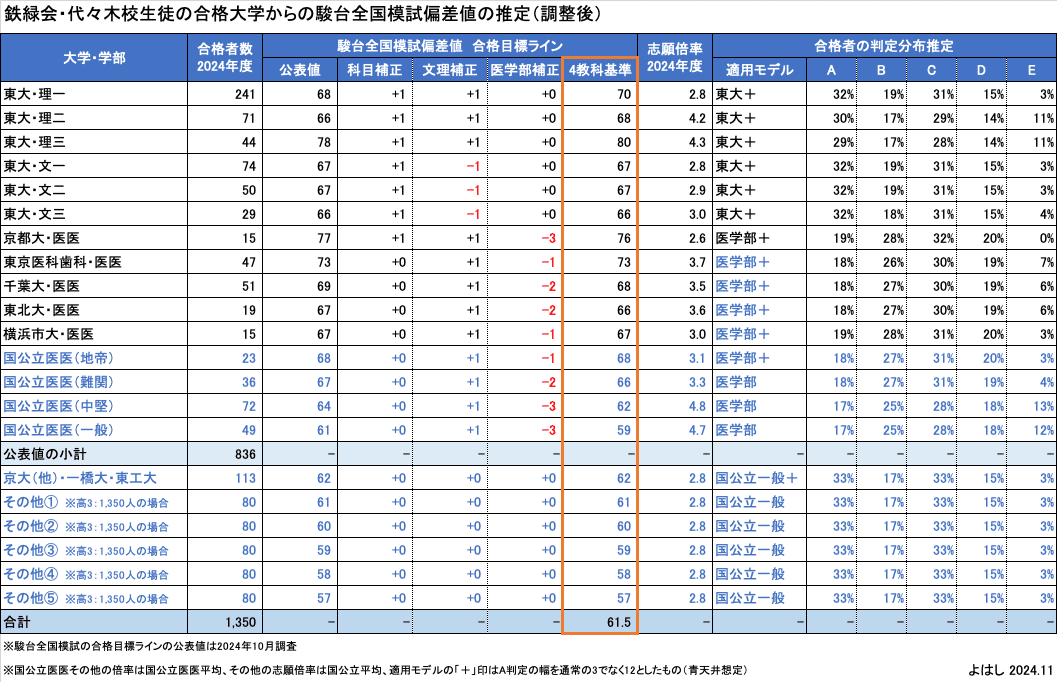

まずは、その他514人の調整です。ここには京大・一橋大・東工大の合格者、それ以外の大学の合格者、浪人などが一括で入っています。まずは、京大・一橋大・東工大の合格者を抜き出します。

鉄緑会に通う生徒が多い超進学校である筑波大附属駒場・開成・桜蔭について、東大・国公立医学部と京大・一橋大・東工大の合格者の比率を見てみます。京大医医は国公立医学部に含めます。過去5年平均を集計すると、この表のようになります。

3校合計で東大・国公立医医の合格者420.2人に対して、京大・一橋大・東工大は56.7人です。東大・国公立医医に対する京大・一橋大・東工大の比率は0.13となります。そのため、鉄緑会・代々木校の東大・国公立医医合格者836人にこの0.13を乗じることで、鉄緑会・代々木校の京大・一橋大・東工大の合格者は113名と推定できます。

そうなると、その他の残りは514ー113=401名です。この401名を5つに分割し、それぞれのグループの偏差値差が1になるように設定することにします。

一方、国公立医医については、国公立医医その他の180名を、前回記事と同じ地帝・難関・中堅・一般にグループ分けします。その際、判定偏差値や医学部下駄などは前回の集計結果を用います。合わせて、鉄緑会で合格実績を公表している刻々立医医5校と地帝グループについては、分布モデルは青天井の+型に変えます。

こうした調整を行ったデータの一覧はこうなります。

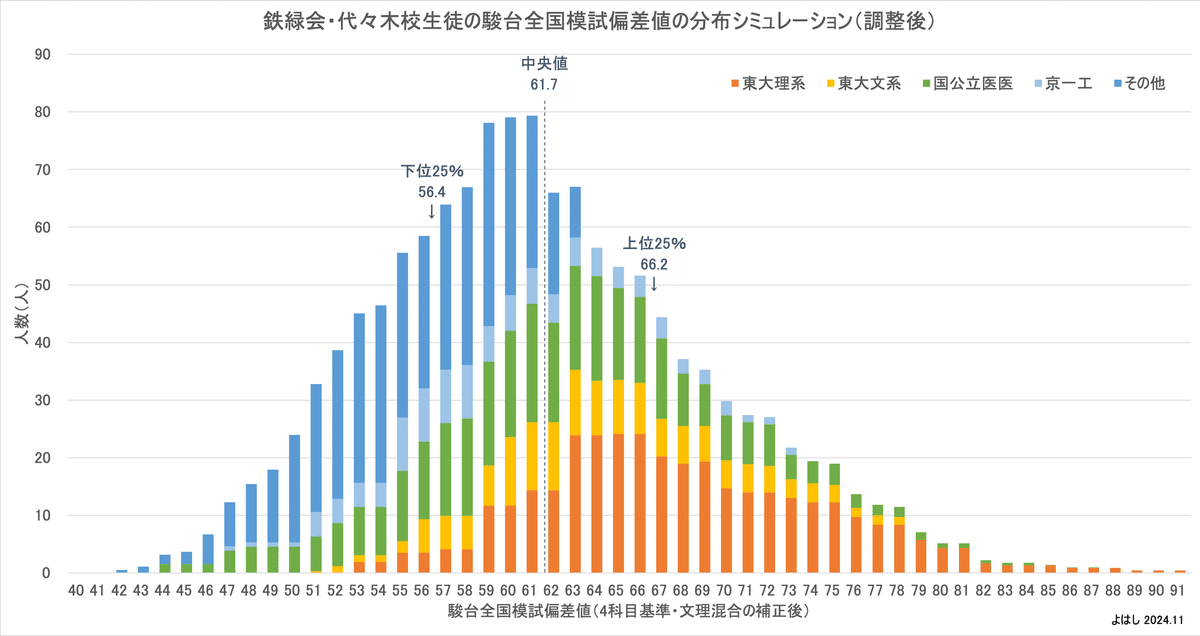

そいて、これを元に鉄緑会・代々木校の生徒が駿台全国模試を受験した場合の偏差値分布(4科目基準)をシミュレーションすると、このグラフになります。

国公立医医が少し右に伸びているのは、理三B〜C判定・本命A判定の医学部志望の最優秀層が、リスクを取らずに本命の大学を受験して合格したケースを想定したものです。また、青のその他の山は、京大・一橋大・東工大を切り出したことで、薄いブルーが右に伸びてます。

全体を眺めると、正規分布ではなく右に裾野の長い分布となっています。鉄緑会は学力最上位層を集めていることを考えると、これはこれでいい感じではないかと思います。

中央値は駿台全国模試(4教科・文理混合基準)で61.7でした。東大の理三以外の判定では概ねC判定がこのラインです。オレンジとイエローと中央値の関係を見ると、鉄緑会・代々木校からの東大合格者の8割が鉄緑会の上位半分から出ていることになります。ブログとかで見かける「鉄緑会で上位半分に入れば東大合格できる」というのは、概ね整合している印象です。

4. 最後に

本当にこのような分布になるかはわかりませんが、手元にあるデータを組み合わせて、鉄緑会・代々木校の生徒全員が駿台全国模試を受験した場合の偏差値分布をシミュレーションしてみました。個人的には悪くない印象です。

実は同じ手法で、「○○高校の生徒の駿台全国模試の偏差値分布」も推定できます。でも、これをやるには大学ごとのデータをもう少し集める必要があるので、どこかで落ち着いた段階でやってみることにします。

さて、今回の分析で鉄緑会・代々木校の学力分布が推定できたので、次は鉄緑会の入塾テストに合格するには、中学受験時点や高校受験時点でどのくらいの学力が必要なのかを推定してみます。