東京の公立中学生が通学(アクセス)しやすい都立進学校はどこか?

受験に関するデータを見ていると、学力以外に地理的な要因が学校の難易度や受験生の志望校選択に影響を及ぼしている気がします。そこで、これまで大学受験における地理的影響を分析してきました。

今回は対象を高校受験に変えてみて、都立進学校の受検者への地理的影響度を分析してみます。最終的にやりたいことは、都立上位校への学力上位層の集中がどの程度起こっているか(輪切り効果はあるのか)という分析です。パレート分析してジニ係数を算定してみようと考えてます。上手く行ったら、神奈川・千葉・埼玉も分析する予定です。

そこに行き着くまでの準備として、まずは東京都における都立進学校への市区町村からの通学時間を分析してみました。なお、分析対象とするのは、進学指導重点校と進学指導特別推進校の14校です。この次の進学指導推進校になると、最難関大学への合格者が二段落ちるので、この14校を都立進学校として定義しています。

◆進学指導重点校(7校)

日比谷、西、国立、戸山、青山、立川、八王子東

◆進学指導特別推進校(7校)

小山台、駒場、新宿、町田、国分寺、国際、小松川

また、以降で算定される平均通学時間などの数値は、その高校の実際の生徒の通学時間の平均値ではありません。東京都(市区部)の公立中学生全体の通学時間平均の推定値です。この点はご留意ください。

0. まとめ

東京都の公立中学生(市区部の公立中3年生7.7万人)にとって、最も通学しやすい都立進学校は新宿高校(平均通学時間49.5分)、最も通学しにくいのは町田高校(同85.5分)。

戸山高校と町田高校を除く都立進学校では、東京都の公立中学生全体に対する通学30分以内のカバー率はどこも10%前後で大差ない。

東京は南北の鉄道網が弱いため、西側の都立進学校(国立や西など)ほど自転車通学が優位となる。

1 .市区町村役場から都立進学校への通学時間

東京都の公立中学の3年生の生徒数は、島嶼部を除く区部・市部・郡部の合計で77,323人(R6調査)です。この約7.7万人の都立進学校への通学時間を調べるのは不可能です。

そこで、市区町村ごとにその域内の生徒全員が市区町村役場にいるという前提で、市区町村役場から都立進学校への通学時間を調べることにします。もちろん市町村内の各地に生徒は分散しています。ただ、市区町村役場から360度の方向にある程度のバラツキで分散していると考えられるため、平均値として市区町村役場からの通学時間を扱っても大きな問題はないと判断しています。

また、通学時間の調査にあたっては、平日8:15までに高校に到着できる手段・経路の通学時間を調べています。手段は公共交通機関(電車・バスなど)か自転車のどちらかとし、通学時間が短い方を採用しています。調査は2025年2月11日にgoogle mapのルート検索で行い、トップヒットしたものを採用しています。

なお、学校別の平均通学時間を算定する際には、それぞれの市区町村の公立中3年生徒数での加重平均を用います。これにより、約7.7万人の都内の公立中3年生がその高校に通う場合の平均通学時間に近い値を算定できるはずです。

では、調査したデータを整理したものを順番に見ていきます。

①区部

区部からアクセスしやすい都立進学校は、新宿・日比谷・青山となりました。どれも山手線内側の高校です。平均40分程度で通学できるようです。

逆に、八王子東は最低1時間で平均100分(1時間40分)も通学にかかります。足立区・葛飾区・江戸川区からは八王子東高校まで約2時間なので、これらの区から八王子東を受検する生徒はまずいないはずです。

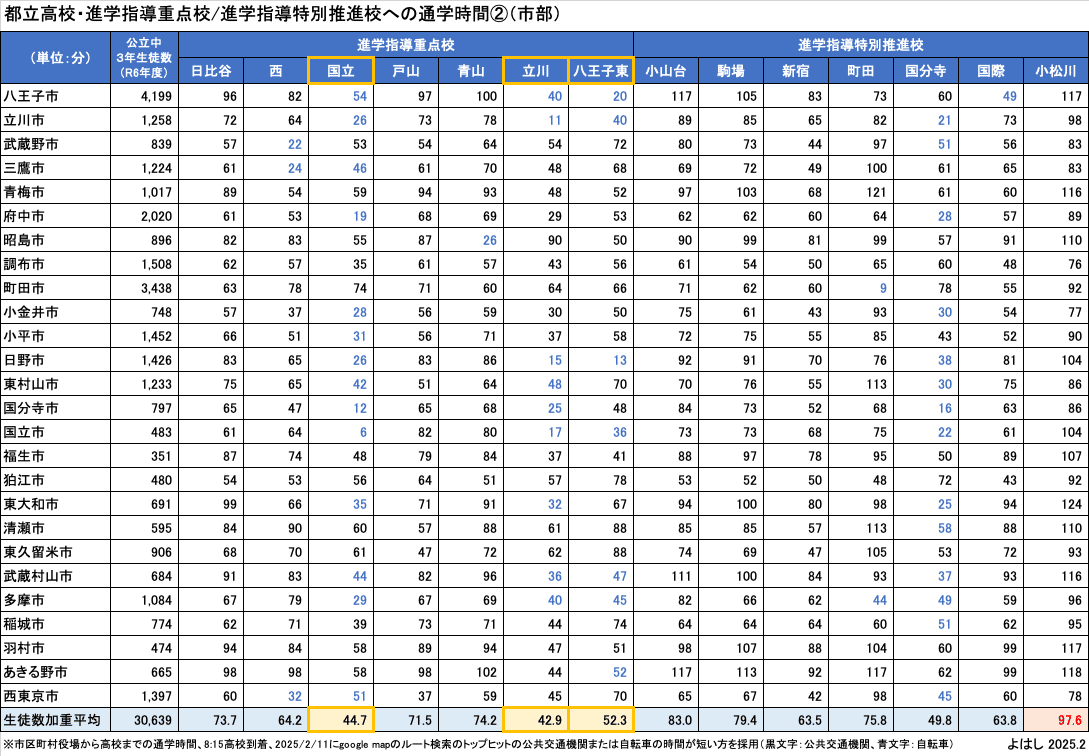

②市部

市部からアクセスしやすい都立進学校は、立川・国立・八王子東となりました。こちらも平均通学時間は40分程度です。どれも中央線沿線の高校ですが、南北方向に自転車通学すれば、それほど通学時間はかからないようです。

逆に最も通学時間が長いのは、小松川高校です。区部で八王子東が最長になるのと、東西対象の関係になっていると考えられます。

③郡部

郡部からアクセスしやすい都立進学校は立川・八王子・国分寺です。ただし、平均通学時間は60分前後となっています。

この次の国立(75分)までがギリギリ通学できる都立進学校で、この4校以外は軒並み90分越えです。小松川に至っては2時間越えなので、郡部からの受検者はまずいないはずです。また、檜原村からは当日朝に出発して8:15までに到着できる都立進学校は5校しかありませんでした。

郡部は生徒数合計で457人しかおらず、区部・市部と比較して通学時間が著しく長い高校も多いので、以降の分析では郡部は除外することにします。

2. 高校別のアクセス指標の分析

これまでの調査データ(区部+市部)を元に、東京の公立中学生にとって、どの都立進学校がアクセスしやすいのかを分析します。高校へのアクセスを評価する指標を整理したのがこの表です。

黄色セルがベストアクセス、オレンジ赤文字セルがワーストアクセスです。ベストアクセスは分散していますが、ワーストアクセスは町田高校に集中していることが見て取れます。指標ごとに順番に見ていきます。

①平均通学時間

表4の平均通学時間で並べ替えたのがこのグラフです。元データは区役所・市役所からの通学時間ですが、区役所・市役所をその市区内の代表値として扱うため、言い換えれば、このグラフの数字は東京の公立中学生の都立進学校への平均通学時間の推定値と言えます。

平均通学時間が最も短いのは新宿高校で、長いのは町田高校でした。東京の公共交通機関が山手線を中心に放射状に広がっているため、山手線近辺の高校(区部)ほど通学時間が短く、西にある高校(市部)ほど通学時間が長くなる結果となっています。

②通学30分/1時間以内カバー率

通学30分以内なら近場、通学1時間が一つの境界値というのが私の感覚です。この感覚が一般的という前提で、各高校から通学時間が30分/1時間以内の市区の生徒数が、市区部の公立中3年生(約7.7万人)のどれくらいをカバーしているかを計算したのがこの指標です。

グラフ下段が通学30分以内、上段が通学30分〜1時間以内、上端の菱形が合算した通学1時間以内のカバー率です。例えば、最もカバー率が高い新宿高校では、市区部の公立中3年生(約7.7万人)の15%(1.1万人)が30分以内で通学でき、76%(約5.2万人)が1時間以内で通学できることを意味しています。

ここで下段の通学30分以内カバー率(ダークグリーンに白抜き数字)を見ると、戸山高校と町田高校を除くと、ほぼ全ての高校が10%前後にあることがわかります。逆に言えば、東京の都立進学校は通学30分以内の生徒数がほぼ同数(8千人前後)になるように配置されていると言えます。

③自転車通学優位構成比

この指標は、東京の公立中3年生全体がその高校に通う場合に、公共交通機関よりも自転車の方が通学時間が短い生徒が何%いるのかという指標です。遠方の生徒はその高校を受験しない(分母が減る)ため、各高校の自転車通学比率はこれよりも大きな数字になっている推測されますが、一定の相関はしているはずです。

そのため、自転車通学優位構成比は、高校近辺からの自転車通学比率の代替指標と言えます。この割合が大きい順番にグラフにすると、このようになります。

トップの国際高校は、生徒数の多い板橋区と練馬区からの通学(50分と43分)が、わずか数分の差で自転車優位となったことが影響しており、外れ値と見なせます。むしろ、東京都全域から国際系志望の生徒を集めているのではないかと思われます。

2位の国立、3位の西、4位の国分寺は中央線沿線の進学校です。東京の鉄道網は南北が弱いため、中央線の北側や南側の市区からこれらの高校に通う際には自転車が優位になるのだと考えられます。小松川(江戸川区)も同様の理由と推察されます。

3. 最後に

上記は東京都の全公立中学生が距離に関わらずに、対象の高校に通学するという場合の平均通学時間です。ただ、実際には、同じようなレベルの高校であれば、近くの高校を志望して、遠方の高校はわざわざ受験しないのが一般的と考えられます。このような志望校選択における距離の影響は、今後考察していきます。

その考察の前に、次回は市・区側から見た都立進学校への通学(アクセス)のしやすさを分析する予定です。