もしも京大入学者が東大を受験したら、何人が合格できるのか?

「もしも○○大学の入学者が、東大を受験したら何人が合格するか?」というシミュレーションの記事をいくつか書いています。過去に分析したのは、地方帝国大の東大受験シミュレーション、早慶の東大受験シミュレーションです。

考えてみると、京大の受験シミュレーションはやっていませんでした。ある方からリクエストをいただいたこともあり、この分析をやってみたので、記事にしてみます。

0. まとめ

もしも京大の入学者が、専攻の近い東大の科類を受験する場合、合格率は35%前後。

これは東大入学者の東大再合格率が55%程度であるのと比較すると、それなりに高い数字と言える。

逆に、東大入学者が京大を受験する場合の合格率は80%程度となる。

1. 京大と東大の学部学科の比較

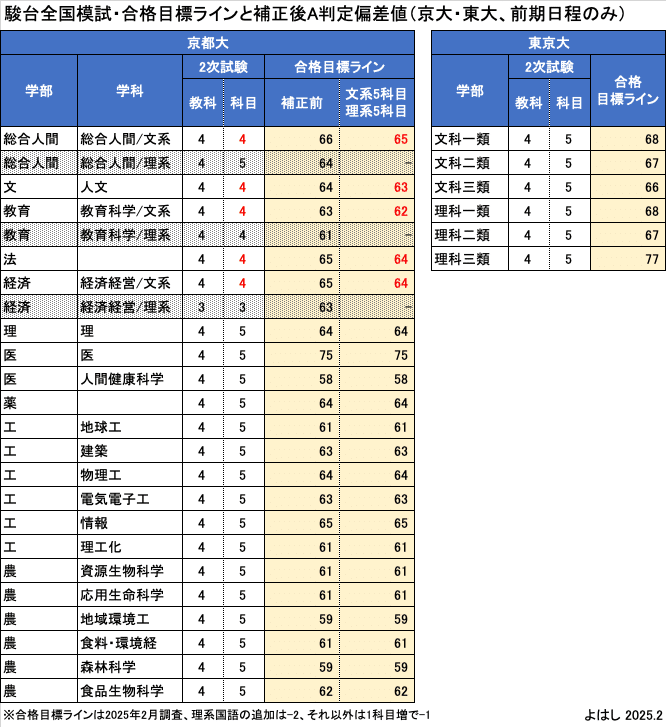

シミュレーションの前に、それぞれの大学の学部・学科の構成を見てみます。駿台全国模試の合格目標ライン偏差値(合格80%相当)は、2025年2月に調査した数字です。網掛けは今回のシミュレーションの対象外です。

シミュレーションにあたり、いつものように科目数の補正を受験者側に行っています。ただ、理系はどちらも4教科5科目(国数英理理)で同じなので、補正しているのは文系だけです。

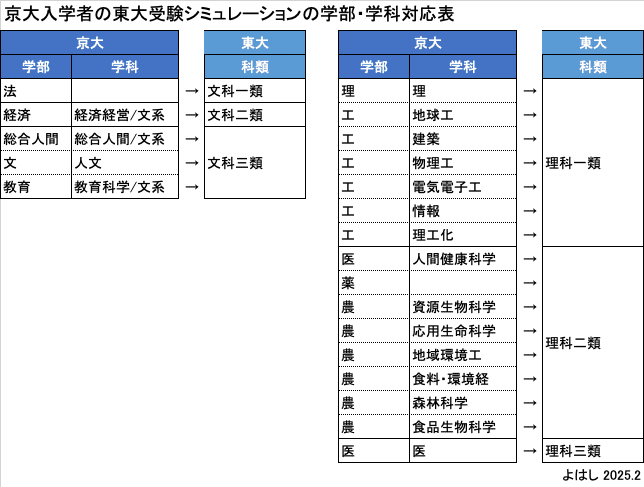

京大入学者の東大受験シミュレーションを行うにあたり、近い専攻の学部・学科を受験するという前提を置くため、学部・学科の対応を整理する必要があります。細かい専門の差異はあるかもしれませんが、両大学のホームページも見ながら、こちらのような対応でシミュレーションを行うことにします。

なお、以下のシミュレーションでは合格者数=入学者数として扱います。京大は合格後の入学辞退は推定に大きな影響を与えないと判断しています。また、一般入試の数字のみを分析対象としています。

2. 共通テストリサーチモデル

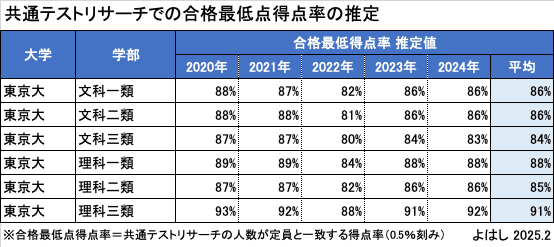

まずは共通テストリサーチのデータを用いたシミュレーションです。共通テストリサーチは集計済みの2020−2024年度のデータを用います。なお、得点率の計算は大学ごとの科目配点で行いますので、誤差を内包しています。また、京大・総合人間学部は配点が特殊なので、このモデルでは分析対称から除外します。

この考え方で、東大の科類ごとに定員=リサーチでの志望者累計となる得点率を集計すると、次のようになっています。これを合格最低点得点率と定義し、この得点率を超える受験生は東大に合格する学力があるとみなします。

表2の対応表を元に、京大の学部学科のリサーチデータから、この合格最低点得点率を超える人数を集計して合格率を計算すると、このようになりました。

右下にあるように、全体の合格率は56%です。共通テスト(1次試験)だけでみれば、京大の入学者のうち約半数が東大に合格できる学力があると言えます。

ただ、京大も東大も2次試験比率が高いので、2次試験の学力も評価する必要があります。続いて、別のモデルで2次試験に相当するシミュレーションを行います。

3. 模試判定モデル

模試判定モデルは、各大学の倍率と駿台全国模試の合格目標ラインを元に、受験者のA〜E判定の分布を想定して、合格者の偏差値分布を推定した上で、そこから別の大学の受験シミュレーションを行うものです。詳細はこちらの記事をご参照ください。

ただし、このモデルは判定の偏差値幅をA:B:C:D:E=3:3:4:4:4で設定しています。これは一般的な大学では上位層が輪切りになるのである程度妥当と考えていますが、東大と京大は上位層が青天井なので、A判定の偏差値幅が3では薄すぎます。

例えば、京大理学部のA判定偏差値64の場合には、これまでのモデルでは、受験者の最上位が偏差値66で止まってしまいます。そうなると、東大理一のA判定(偏差値68)相当の京大理学部合格者が0人となるのですが、実際はそんなことなく、京大理学部合格者の上位層には、東大A判定(偏差値68以上)も存在するはずです。

そこで、今回はA判定の偏差値幅3に入る人数を、偏差値幅10に引き延ばしたモデル(青天井モデル)を採用します。さらに、A判定+6以上は合格可能性100%として計算します。上記の京大理学部の例の場合、A判定偏差値64に対して、最上位の受験者の偏差値は75で、偏差値69以上は京大理学部の合格率100%と設定します。

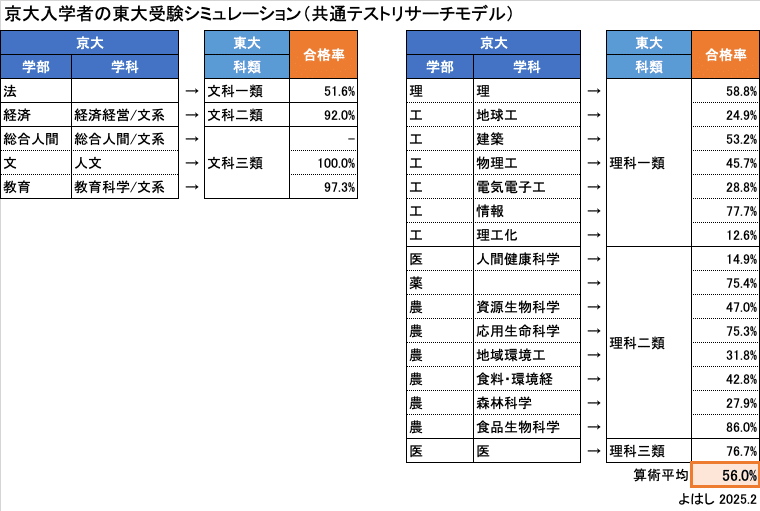

この青天井モデルを用いて、京大入学者の東大受験シミュレーションを行った結果は、以下の通りです。

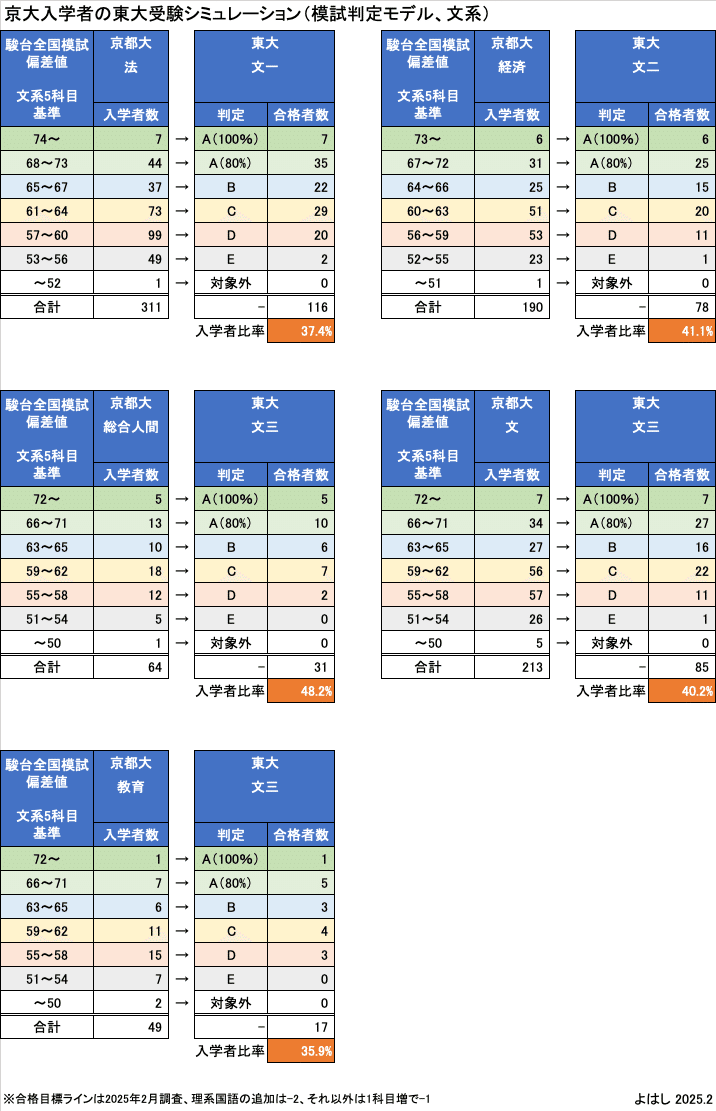

①東大文系の受験シミュレーション

概ね40%前後ですが、文三には比較的合格者が多くでるようです。

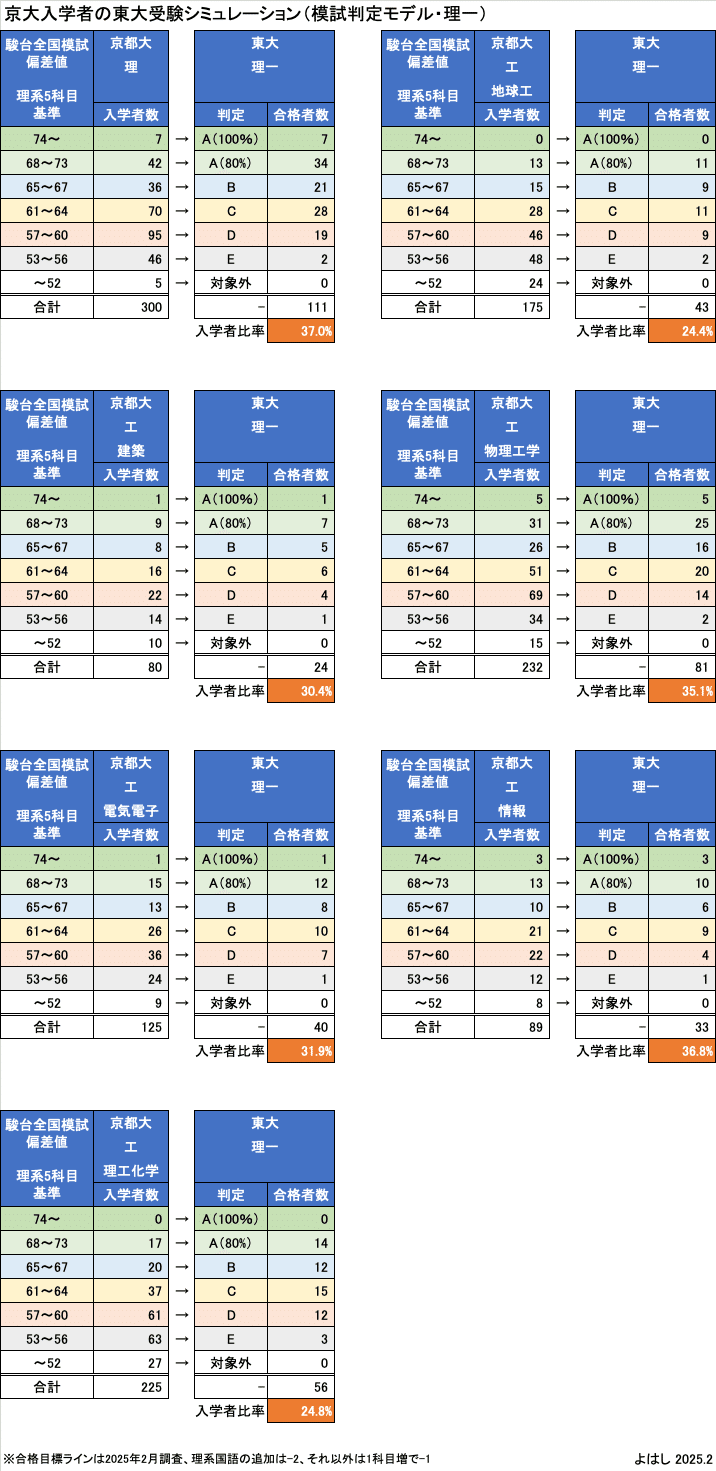

②東大理一の受験シミュレーション

文系よりも合格率は一段落ちて、30%前後となるようです。理一の難化で、理系は東大と京大の格差が大きいのと、国立医学部に流れる優秀層が間に存在するのが、文系よりも低くなる要因と考えられます。

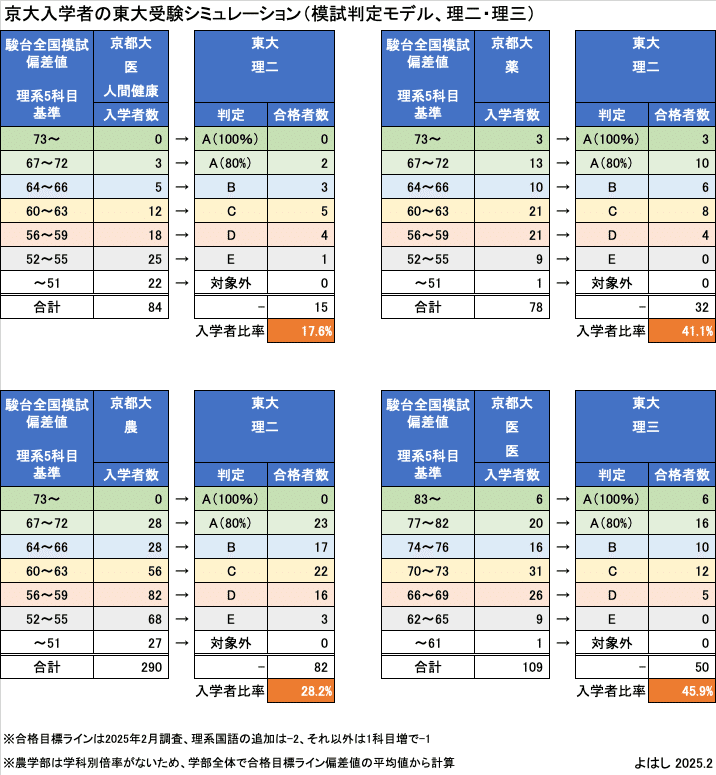

③東大理二・三の受験シミュレーション

こちらは京大の学部学科によって凸凹した結果となりました。主要どころの京大農学部なら理二合格率は30%程度です。京大医学部と東大理三は合格可能ラインの差が2しかないため、合格率は約46%と高めの数値となりました。

4. 合格率の評価

前回のシミュレーション(大阪大→京大)と同様に、1次試験(共通テストモデル)と2次試験(模試判定モデル)を組み合わせて、シミュレーション結果の合格率を評価します。

京大入学者の東大合格率は、模試判定モデル単独で見る場合は平均34.2%、共通テストと模試判定モデルを組み合わせて見る場合は平均38.6%です。2つの数字はそれほど差がないため、「もしも京大入学者が東大を受験したら、合格するのは35%程度」と言えます。

なお、東大入学者の東大再合格率は、模試判定モデル(青天井)では55%弱です。そのため、東大入学者の再合格率と比較するなら、京大入学者の東大合格率35%は相対的には高い数字と考えられます。

※過去の記事は青天井でなく一般モデルで計算しており、その場合は再合格率51〜53%となってます(合格率100%の設定がないため)。

5. おまけ

ついでに、逆パターンも計算してみました。東大入学者の京大受験シミュレーションです。

模試判定モデル単独で見る場合は平均74.2%、共通テストと模試判定モデルを組み合わせて見る場合は平均81.9%なので、東大入学者の京大合格率は80%程度のようです。東大入学者が京大を受験しても、全員が合格できるわけではなく、当日の成績のブレなどで2割くらい不合格になるというのは、なんとなく悪くない数字と考えます。

<参考>

大学受験でなく高校受験ですが、連続するテストでの成績変動を推定すると、平均的には難関模試偏差値で±4の変動があるようです。一般化すると、同じ学力でもテストが違うと難関模試偏差値±4くらいの変動が起こる、ということになります。

6. 最後に

これで東大受験シミュレーションのシリーズは、京大・早慶・地方帝国大と3つ揃いました。あと気になるのは、一橋大と東京科学大(旧東工大)です。

そこで、残る2大学もシミュレーションしてみて、次回は一覧比較の記事にまとめる予定です。