データセンターの自治体に対する恩恵はどれくらいか? 市町村における地方税・固定資産税を学ぶ

関連記事はこちらでご覧ください

最近、日本各地で大型のデータセンター投資の話が出ています。

千葉県印西市は以前から有名ですが、

広島県三原市にも大きな投資がされる予定です。

広島県に米グーグル系のデータセンターの建設が予定されていることが分かった。県が三原市の本郷産業団地の区画を全て分譲し、2028年にも稼働を始める。総投資額は約1000億円の見通しで、国内のデータセンターでは最大規模だ。データ需要の拡大やリスク分散のために地方での建設の必要が指摘されており、県が誘致を進めていた。

今回の検討内容

データセンターによる地域への恩恵を考える上で、まずは、大きな柱である地方税と固定資産税について学んでみたいと思います。

具体的にどれくらいの効果があるかは、別の記事で解説したいと思います。

データセンターのサーバーなどは固定資産として購入され減価償却(現在は5年)が過ぎても固定資産税の税収が直接自治体に入ることになります。たいていの場合は償却期間が過ぎた時期で再投資され一新されます。

また、サーバーは5年で償却完了しますが、データセンター自体は一度作られると改修など長く投資が続くものであり安定的な財源となる可能性があります。

結論

データセンターの投資は自治体に対して、主に固定資産税による歳入増として波及する

固定資産税は、自治体、特に市町村税の歳入の10%強を占める

固定資産税は市町村の自治体が普通税として用途を定められるという意味で、自分の町に直接恩恵がある税収

その上で、地方税と固定資産税について解説しましょう。

そもそも税金とは?

みなさん、さまざまな税金を払っていると思いますが、それぞれ税金の種類によって国に収めるもの、と、地域に収めるものが分かれています。

概要としては、国に国税として収めたものは、国の施策によって様々な制度に使われます。地方に収めた地方税は、地域の自治体によって使われます。

それぞれの詳細な分類は以下にあります。

ざっと見ると以下のようになります。

固定資産税は、地方税なので、地域の自治体に直接入ります。

あとで解説するように、固定資産税は、普通税なので、さまざまな用途に使われます。

普通税とは、その収入の使い道を特定せず、一般経費に充てるために課される税を指します。一方で、目的税とは、特定の目的のために課される税であり、その使い道はあらかじめ定められています。例えば、市町村の目的税である都市計画税の税収は、その名のとおり市町村の都市計画事業や土地区画整理事業に充てられます。

自治体の全体の歳入と地方税収の割合は?

さて、このように税金が集められさまざまな用途に使われます。

一方、その税金を使って運営を行う国・自治体のお財布の中身(歳入。いわゆる使える予算)を考えてみましょう。本来は税金だけで全てを賄えればいいですが、一部は債券などを発行した借金で運営されています。

国・都道府県・地方自治体(市町村)ごとに全体を足し上げたものは以下になります。

市町村全体で見ても地方税は30%未満程度です。

とはいえ、地方が独自に稼いでいるお金、とも言えますので重要な歳入になります。

別の見方をしている表もありましたので置いておきます。

自治体ごとに地方税の割合は少し異なりますが、おおよそ30%と考えれば良いと思います。

ここまでをまとめると、

我々が払う税金は、国税と地方税に分けられる

地方税は自治体に直接入るお金

自治体の歳入のうち、地方税の割合は30%程度

地方税のうち、固定資産税は普通税として自治体が独自の予算として様々な用途に使える

ですので、固定資産税を増やすことは、自治体の歳入の30%程度である地方税が増えることになります。

次に地方税における固定資産税の割合を整理してみましょう

地方税における固定資産税の割合はどれくらい?

総務省の資料を見ると良い比較がありました。

以下は、国税と地方税のそれぞれの内訳、及び地方税の内訳があります。

地方税は厳密には、道府県に納める道府県税と、市町村に収める市町村税に分類されます。

道府県税には固定資産税は含まれず、市町村税に入っているのがわかります。

今回は、市町村の地方税について議論をしたいので、市町村税を見てみます。

固定資産税は、市町村税の40%程度となっています。

先ほどの自治体の歳入比(全体の30%が地方税)から考えると、市町村の歳入における固定資産税の割合は、12%程度と考えられます。

おおよそ10%強と考えておくのが良いかもしれません。

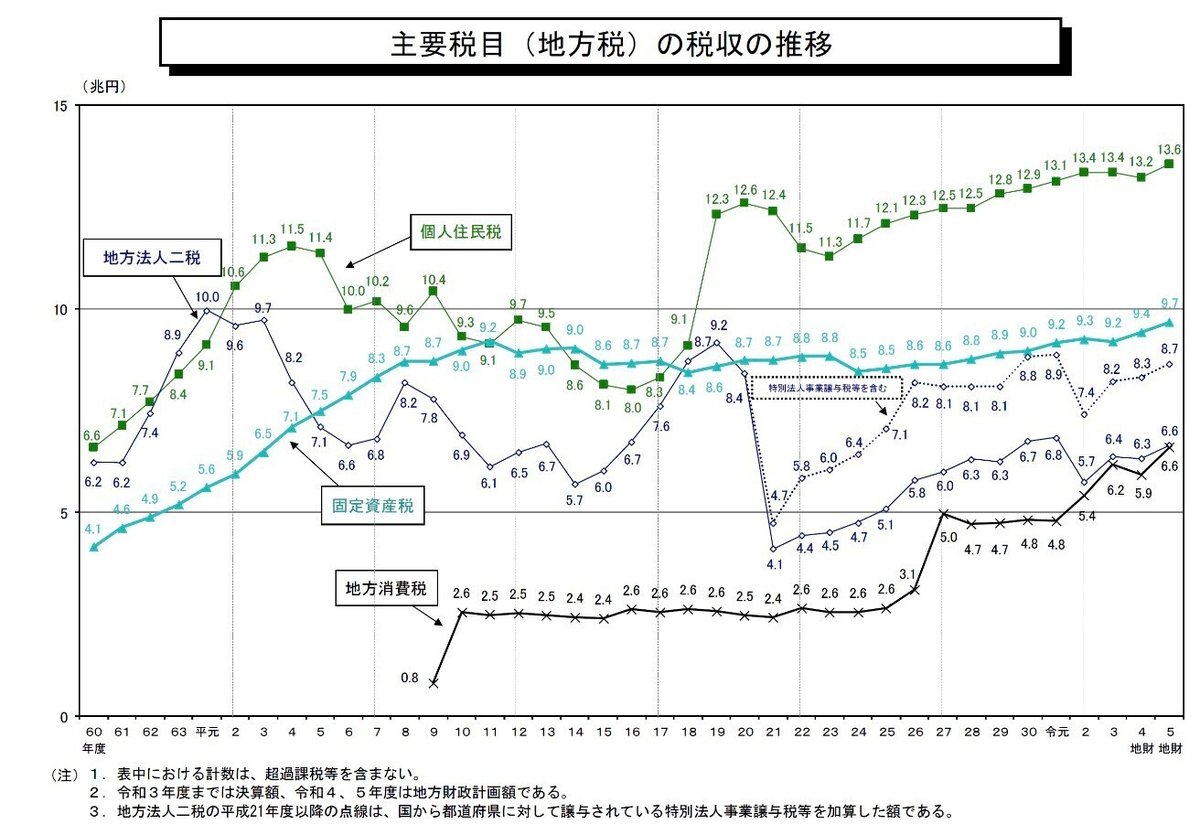

なお、地方税における固定資産税の税収推移を見ると順調に増えており、全体で10兆円近くになっているようです。

他の総務省の資料でも市町村税に占める固定資産税の割合が出ており、およそ4割という報告になっています。町村においては、5割ということで重要な税収源となっているようです。

次にこれらの固定資産税がどのように使われるか確認しておきましょう。

固定資産税の用途

固定資産税の用途は以下にあるように、普通税として市町村がさまざまな用途に使います。自由度があるので、自治体の発展に寄与するものに使われると理解するのがよいでしょう。

まとめ

固定資産税は地方税の約40%を占めています。

地方税が自治体における歳入の約30%と考えれば、自治体の歳入の約12%が固定資産税となります。

まとめると

データセンターの投資は自治体に対して、主に固定資産税による歳入増として波及する

固定資産税は、自治体、特に市町村税の歳入の10%強を占める

固定資産税は市町村の自治体が普通税として用途を定められるという意味で、自分の町に直接恩恵がある税収

ということになります。

あとは固定資産税がデータセンター投資においてどれくらい税収が増えるのか?を考えてみたいと思います。

それは次回の記事に譲ろうと思います。