バイリンガルの子どもを持つ我が家の子育てとは?子どもの言葉を豊かに伸ばすためにおすすめ書籍も紹介

ランドセルでお馴染みのセイバンが運営する探究子育てまなびメディア「Soda! Soda!」の人気コンテンツ「🌎グローバルレポート」で「我が家が続けてきた日本語✕英語のバイリンガル子育て」を紹介させていただきました。

「違いを知ってつながる」をキーワードに、世界各国のグローバルレポーターが現地の育児・教育情報を共有する人気のコンテンツ。世界各国に住んでいる日本人ママたちのリアルな子育て・教育レポートはいつも新鮮そのもの!ライターをしている私自身も、他の国の子育て事情を読んでいつも様々な発見があります。 そんなグローバルレポート、今月のテーマは「語学教育・バイリンガル教育」です!

我が家の子どもたちの語学力

我が家の子どもたちは英語✕日本語のバイリンガルです。

バイリンガル、と言っても人によって「バイリンガル」の定義は違ってくるかと思いますが、我が家の子どもたちは

・日本語で問題なくコミュニケーションがとれる

・平仮名とカタカナは読み書きできる

・日本語のテレビアニメやバラエティー番組を見て理解できる

という程度。

漢字は「山」とか「女」など小学一年生で習うような漢字を子どもたちの気が向いた時にスローペースで独学しています。

イギリス北部スコットランドで生まれ育ち、現地の小学校へ通っているため子どもたちの英語はネイティブです。

我が家流・バイリンガル子育て

バイリンガル子育てに正解も不正解もなく、あくまでも「うちはこうしました」という体験談なのですがバイリンガルを目指すにあたり夫婦間で一貫した「言葉」のポリシーがあるに越したことはないと思います。ここでは、我が家の「言葉」に関するポリシーを6点、ご紹介します。

① 親は子どもに100%母国語で話す

我が家の場合、日本人の私は子どもに100%日本語、スコットランド人の夫は100%英語で子どもに話すことを徹底しました。

それは、現地人の家族や友達と会っている時も同じ。上の子が生まれた当初は、周りの人たちが理解できない日本語で話すことに躊躇いがあったりもしましたが、後述する本「0~4歳 わが子の発達に合わせた1日30分間「語りかけ」育児」の中で「親は2つの言語を混ぜてはいけない」という記述が。そのため私が子どもたちに英語で話したことは少し大きくなって物心がつくまでは1度もありません。

② 日本語を「勉強」にしない

もう一つ徹底したことは、現地語ではない日本語を「勉強」にしないこと。

これは夫がかなり強調していることで、夫はスコットランドにある日本語補習校への入学も大反対でした。(私は行って欲しいと思っていたのですが、その時のエピソードは Soda! Soda! のグローバルレポート記事にてどうぞ。)夫曰く「日本語を『勉強』にしてしまうと、もし本人が『なんで日本語なんてやりたくもないのに勉強しないといけないんだろう』と感じた時にもう取り返しがつかなくなる。危険すぎる」と。

そのため、我が家では日本語はあくまでも「ツール」であり、母親の私や日本人の家族とコミュニケーションをとるための手段として「当たり前」のように「生活の一部」として存在するものにしようと決めました。

例えば、日本人であればご飯を食べるときに「箸」を使いますよね。「箸」はツールです。食事の時に「なんで箸なんて使わないとダメなんだ?使いたくもないのに!」と思う人はあまりいないのではないかと思います。これは「箸」というツールが生活の一部として当たり前に浸透しているからではないでしょうか。

我が家の子どもにとっては「なんで日本語?」という疑問さえも浮かばないほど生活の中に日本語を溶け込ませることで、日本語を磨いていきました。

③ 日本語に関して子どもの「やりたい!」は全力でサポート

日本語を勉強にしないというポリシーの我が家ですが、もし子どもが「日本語書けるようになりたい!」と言い出すと、その「やりたい」は全力でサポートしています。

そのため、子どもが就学前にワークブックを使って平仮名やカタカナは読み書きできるようになりましたし、子どもが「日本のアニメが見たい!」と言えば動画配信サイトを購読し、なるべく好きなだけ見てもいいことにしています。

④ 日本語教師の知識を使った日常会話

私が仕事としている日本語教師の知識が役立つことも。子どもが話す日本語で文法の間違いがあった時でも「こう言うんだよ!」と間違いを指摘して直すことはあまりせず(※する時も時々ですがあります)、日常生活の中から同じ文法のフレーズを何回も出来るような会話をしたりして、遠回しに練習回数を増やしたりはしています。

例えば、子どもたちが昔よく間違っていたのが「〜する前に」「〜した後に」という文法。日本語では「〜する前に」を使う時の動詞はいつも現在形です。「学校に行く前に歯を磨く/磨いた」「ご飯を食べる前に手を洗う/洗った」などなど後半の動詞は現在形でも過去形でもいいのに対し「〜する前に」に入る動詞はいつも現在形です。対して「〜した後に」はいつも過去形。

子どもたちは英語脳のまま日本語を話すと「〜した前に◯◯したよ!」なんて間違いをすることが時々ありました。そういう時は、間違いを指摘せず、毎日の生活の中に「今日は学校で昼食の前に何したの?」「その前/後にどうしたの?」なんて質問をして、とにかく子どもに話させるようにしました。「ご飯食べた前に算数した」と間違っても、間違いは頻繁に指摘せず「ご飯食べる前に算数したんだ」と正しいフレーズを私が言って、子どもたちに自然な日本語をなるべくたくさん聞かせるようにしました。今ではこんな日本語の間違いもしなくなりましたよ♪

⑤ バイリンガル育児や言語学の本はしっかり読んで勉強

親の私はバイリンガル育児や言語学の本をかなり読み漁り、子どもがどのように言葉を身につけていくのかなどは頭に入れました。

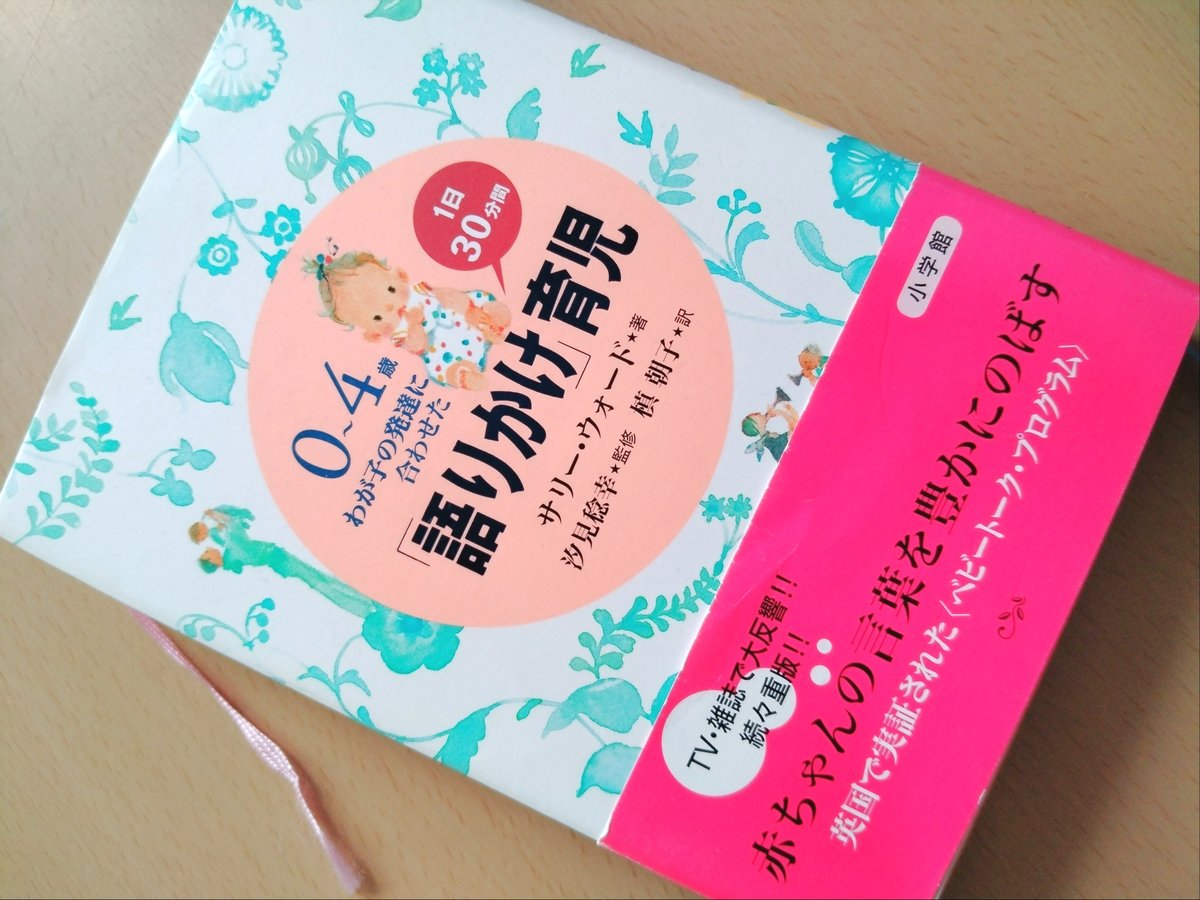

今でも良書だったと思うのがサリー・ウォード(著)/ 汐見 稔幸(監修)/ 槙 朝子(訳)の「0~4歳 わが子の発達に合わせた1日30分間「語りかけ」育児」。

この本は特にバイリンガル育児にフォーカスしているのではありません。イギリス人言語療法士サリー・ウォード氏による乳幼児の「言語の発達をサポートする」ための1冊です。

特に育児経験のあるパパママは、子どもがちょうど1歳になるぐらいから自分の子どもの「言葉」に少し敏感になる時期があるのではないかと思います。

「周りの子は単語を話はじめてるのに、うちの子はまだ言葉を話さない」

「周りの子に比べて言葉が遅い気がする」

「これぐらいの月齢の子はどれぐらいの言葉を話すのが普通なんだろう」

「うちの子、言葉遅れてないよね?大丈夫だよね?」

特に1歳や1歳半検診で言葉の発達を見られる時に、不安になったり。特に言葉の問題はなくても「大丈夫かな?大丈夫だよね?」と自信が持てない時期があるのではないでしょうか。

本書は赤ちゃんが言葉を話す前から月齢別にコミュニケーション能力の発達が解説されており、赤ちゃんがどれぐらい注意を向けていられるか、聞く力はどれぐらいか、言葉の発達、何語ぐらいを話すかなど細かい情報が書かれており、その月齢に応じた言語発達のサポート方法が載っています。バイリンガル育児だけでなく、子どもの言葉やコミュニケーション能力を自信を持ってサポートしたいパパママにおすすめです。

ちなみに「お試し特別版」としてKindleで本書の357ページまで無料で読むことができます。本書は全部で405ページ(解説を除く)なので約90%がKindleで無料!書籍にしてはお値段もするので、読んでみたい方はこの「お試し特別版」が特にオススメです!

また手元に書籍を置いておきたいけど、読みやすさ重視の方はよりお求めやすい価格でコミック版も出ています!

⑥ 就学前の日本語じゃない言語時間を調整する

私の周りでよく目にしたのが「ママが仕事復帰して保育園・ベビーシッターに預け始めたら、ママの言葉を話さなくなった」「就学したら現地語が勝って、ママの言葉を話さなくなった」といった状況。

我が家の子どもたちにとって「日本語」は私とどれだけ濃密な時間を過ごすかどうかにかかっているような気がしていました。

そのため我が家では就学前の子どもの保育園の時間なども調整し、通園は週に15時間ほどにとどめました。また義家族に子どもをみてもらうようなことも一切しなかったので、上の子が始めてスコットランド人の祖父母の所に私なしで泊まったのは、下の子が生まれる4歳3ヶ月の頃。

現地のお友達と過ごす時間が多かった分、やはり保育園の時間などは調整した方が良かったと思い、下の子が保育園に入園する際も1週間で15時間ぐらいになるように調整しました。個人的な感想ですが、園の時間を調整したのは子どもの日本語面を考えると良かったと思っています。

世界のママたちの語学教育、ぜひご一読ください!

セイバンが運営する探究子育てまなびメディア「Soda! Soda!」の人気コンテンツ「🌎グローバルレポート」では、世界各国に住むママたちの「語学教育・バイリンガル教育」を順次発信中です!