間質性肺炎(22) 急性増悪とは

(注)この投稿は架空のシナリオに基づいて作成されています。内容は医療現場の一例をイメージしたものであり、実在する人物や事例に関連するものではありません。

■登場人物

Dr.Y: 総合病院に勤務する呼吸器内科医。

患者S:58歳男性。健康診断を契機に間質性肺炎を指摘され、Dr.Yの外来で特発性肺線維症(IPF)・高確信度と診断される。

1. 急性増悪とは〜治療について

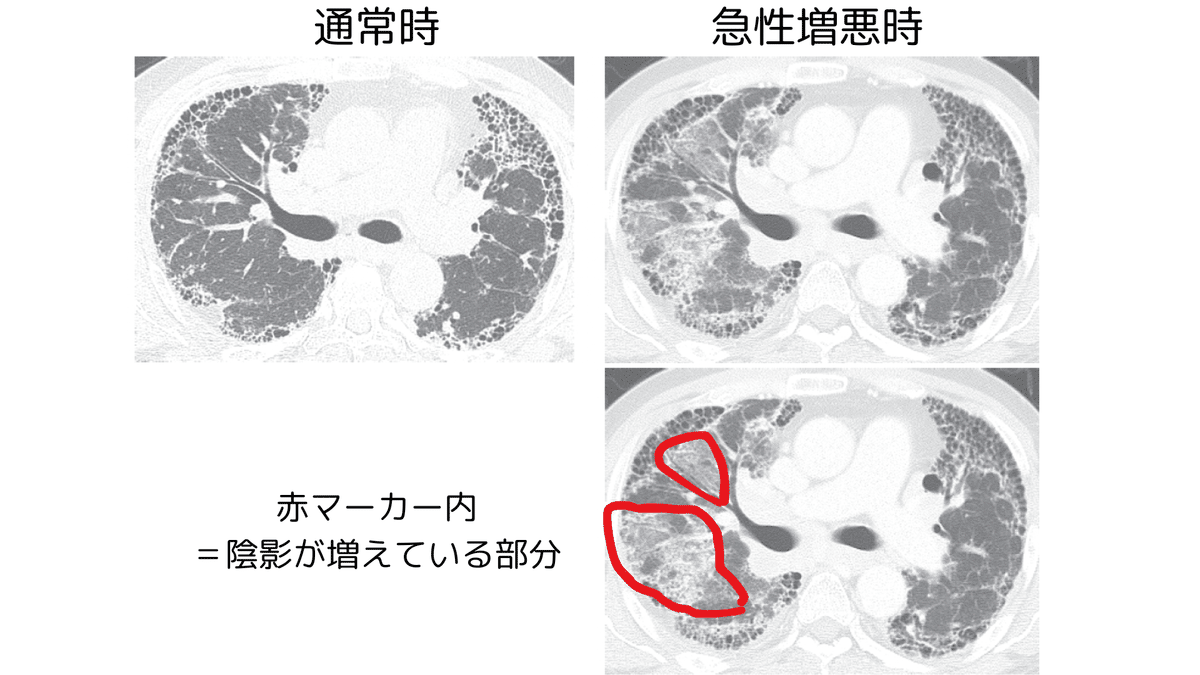

Dr.Y:急性増悪とは、それまでの進行速度に関わらず、何らかのきっかけで間質性肺炎が急激に悪化することを指します。

患者S:一気に進行とは具体的にどのくらいのスピードをさしますか?

Dr.Y:定義では1カ月以内とされていますが、数日~1週間程度の事も多いです。この短期間で急速に間質性肺炎が進行し酸素が取り込めなくなります。特発性肺線維症(IPF)の死因の約4割が急性増悪によるという報告もあり (1)、最も注意すべき合併症です。急性増悪はIPF以外の間質性肺炎でも起こり得ます。

患者S:こわいですね。なぜ急性増悪が起きるのですか?

Dr.Y:原因は必ずしも特定できませんが、ウイルス感染や微小な細菌感染、胃液の逆流、様々なストレスなど様々な事象が引き金になると考えられています (2, 3)。

患者S:何がきっかけになるか分からないですね…。急性増悪が起きてしまった時の治療法はあるのでしょうか。

Dr.Y:国際的に確立された治療法はまだありませんが、日本では慣例的に炎症を抑える効果のあるステロイドを大量に点滴投与する方法が用いられています (4)。これはステロイドパルス療法と呼ばれています。

患者S:ステロイドを使うのですか?しかし炎症を抑える事を目的とするステロイドは線維化が主体のIPFでは効果がなかったはずでは?IPF以外の間質性肺炎でも、線維化が主体のものではステロイドは効きにくいのでは?

Dr.Y:鋭い指摘です。おっしゃるとおり基本的にステロイドは線維化には効果がないため、IPFなどでは使用しません。ただし、急性増悪の場合は状況が異なります。線維化が主体の間質性肺炎でも、急性増悪の初期には、リンパ球や好中球、好酸球といった様々な炎症細胞が肺に充満します。

患者S:なるほど。普段は線維化が主体でも急性増悪の時は炎症が起きるんですね。でも炎症が悪さをしているのであれば逆にステロイドを使えば十分改善を見込めそうですが・・・

Dr.Y:ところが、実は急性増悪時の炎症の中には「びまん性肺胞傷害」(Diffuse Alveolar Damage: DAD)と呼ばれるタイプが存在し、このタイプではステロイドが効きにくいのです。

患者S:そうなんですか。そういう厄介なタイプがあるのですね。ステロイドが効かない時の追加治療などないのですか?

Dr.Y:確固たるエビデンスのあるものは、残念ながらありません。現状では、ステロイドが効かなかった患者さんに、他の免疫抑制剤を併用したり、ポリミキシンB固定化カラムによる直接血液灌流法(PMX-DHP)*という治療が行われる事があります。ただし、これらは有効性が証明されていないため、ガイドラインでも推奨するレベルに至っていません。

患者S:とにかくいろいろな治療を試みるしかなさそうですね。なお急性増悪はどのくらいの頻度で起きるものでしょうか。

Dr.Y:色々な研究がされていますが、一人のIPF患者さんが1年間で急性増悪を起こす頻度は5〜15%と言われています (5)。ただ、これはIPF患者さん全体の平均であり、IPF患者さんの中でも急性増悪を起こしやすさに差があります。

2. 急性増悪のリスクと対策

患者S:どのような人が急性増悪を起こしやすいのですか?

Dr.Y:もともとの肺機能が低い患者さん、進行が早い患者さん、CTで陰影の範囲が広い患者さん、肺高血圧と呼ばれる合併症を持つ患者さんなどにおいて特にリスクが高いという報告がなされています (6-8)。

患者S:やはりベースの間質性肺炎の進み具合が関連しているのですね。生活する上でどのような事を気をつければ良いですか?自分がいつ急性増悪を起こすかと思うと、心配で。

Dr.Y:急性増悪のきっかけとなる要因をできるだけ減らすことが大切です。うがいや手洗いをしっかりする、インフルエンザの流行期などは人混みを避けるなど、ウイルス感染対策が大事です。冬は特に急性増悪の頻度が高いという報告もあり、注意が必要です。

Dr.Y:また、ご高齢の方では食事中や食事後のむせ込みに注意が必要ですし、きちんと証明されたわけではありませんが逆流性胃炎などをコントロールすることが重要だと思います。

患者S:そうしたことを気をつけていても急性増悪を起こしてしまう方はいるのですよね。なお、急性増悪を早期に察知できるような徴候などはありますか?

Dr.Y:急性増悪は最初は風邪と同じような症状で発生します。なんとなく空咳が出て微熱が続く、いつもより息切れがする、このような症状が見られる時は早めに病院を受診することが大事です。

*PMX-DHPはもともと菌血症の患者さんにおいて行われていた治療であり、人工透析のようなカラムで血液を濾過して戻す事でエンドトキシンと呼ばれる菌の毒素を吸着除去する事を目的としていました。近年、この治療が菌血症だけでなく間質性肺炎の急性増悪でも有効であったという報告がなされるようになりました。治療が有効な理由として、このカラムが毒素だけでなく様々な炎症物質も吸着するかもしれないと考えられています。ただ現時点で本当に効果があるのか確固たるエビデンスは築けていないのが現状です。

(注)この投稿は架空のシナリオに基づいて作成されています。内容は医療現場の一例をイメージしたものであり、実在する人物や事例に関連するものではありません。診断や治療については記載された情報を基に自己判断せず、必ず主治医に相談してください。

参考文献:

1. Natsuizaka M, et al. Epidemiologic survey of Japanese patients with idiopathic pulmonary fibrosis and investigation of ethnic differences. Am J Respir Crit Care Med. 2014;190(7):773-779.

2. Wootton SC, et al. Viral infection in acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis. Am J Respir Crit Care Med. 2011;183(12):1698-1702.

3. Lee JS, et al. Bronchoalveolar lavage pepsin in acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis. Eur Respir J. 2012;39(2):352-358.

4. Homma S, et al. Japanese guideline for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis. Respir Investig. 2018;56(4):268-291.

5. Ryerson CJ, Cottin V, Brown KK, Collard HR. Acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis: shifting the paradigm. Eur Respir J. 2015;46(2):512-520.

6. Hirano C, et al. Baseline High-Resolution CT Findings Predict Acute Exacerbation of Idiopathic Pulmonary Fibrosis: German and Japanese Cohort Study. J Clin Med. 2019;8(12):2069.

7. Song JW, et al. Acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis: incidence, risk factors and outcome. Eur Respir J. 2011;37(2):356-363.

8. Wang Z, et al. Identification of risk factors for acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis based on baseline high-resolution computed tomography: a prospective observational study. BMC Pulm Med. 2024;24(1):352.