喘息(17) アレルゲン対策をしましょう

0. 本記事のまとめ

・花粉は飛散情報をよく把握して、屋外行動に注意しましょう。

・ダニと真菌(カビ)は、これらが繁殖しやすい環境を作らない事が重要です。

・ペットは手放せるのならそれが一番良いが、難しい場合もアレルゲンが部屋に残らないような工夫を。

吾妻さん: 前回、View39を用いたアレルゲンの検索について教えてもらいました。今度は具体的なアレルゲンに対する対策を教えて下さい。

1. 花粉の対策

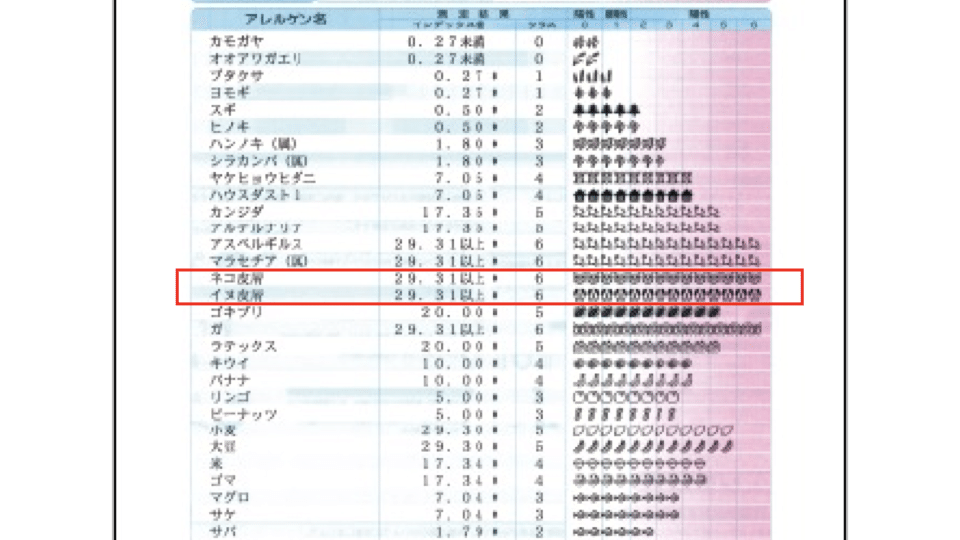

Dr.Y: はい。まず花粉症の関連した項目の説明からいきましょうか。この検査項目の中では、カモガヤ、オオアワガエリ、ブタクサ、ヨモギ、スギ、ヒノキ、ハンノキ、シラカンバの8項目ですね。

吾妻さん: 花粉症といっても、時期が色々あるような。

Dr.Y: その通りです。花粉ごとに時期が異なるので、自分が陽性だった花粉の飛散しやすい時期を知っておく必要があります。

カモガヤ、オオアワガエリ(イネ科):4〜10月

ブタクサ:8〜9月

ヨモギ:8〜9月

スギ:年初〜5月頃まで(ピークは3月頃)

ヒノキ:スギより若干遅れて6月頃まで(ピークは4月頃)

ハンノキ:3〜4月

シラカンバ:4〜6月(主に北海道)

Dr.Y: これらはおおまかな飛散時期ですが、地域によっても結構変わってくるので、よく調べておく必要があります。下記サイトだけでなくいろいろなサイトに書いてあるのでチェックしてみてください。

吾妻さん: ニュースなどでチェックして花粉の飛散の多い時期は対策しないといけないという事ですね。

Dr.Y: その通りです。花粉の飛散の多い時期は外出を控えめにしたり、外から花粉を持ち帰らないように帰宅時に衣服をよく払う、換気に気をつけて窓やドアは閉めておく、などの対策が必要です。

吾妻さん: 天気によっても変わってきますか?

Dr.Y: はい。雨天では花粉の飛散量が少なくなりますが、雨が上がった後は地面に付着していた花粉が一気に舞い上がってかなり増えるので、雨上がりが注意という事も覚えておかなくてはいけません。

2. ダニの対策

Dr.Y: 次のハウスダスト、ヤケヒョウヒダニです。ハウスダストは目に見えない微細なホコリで、ダニの死骸が含まれています。

吾妻さん: これらのアレルギーがある時は、対策をした方が良いという事ですね。

Dr.Y: ダニ対策に関しては、色々な臨床試験をまとめて評価したメタ解析という研究があって、実はここではダニ対策による有効性を十分に証明できなかったのです (1)。ただし、これは質の悪い試験も多く入ってしまったためと言われています。

吾妻さん: 実際には効果が証明された臨床研究もあるのですか?

Dr.Y: はい。英国のいくつかの研究では、ダニの抗原量の低下により喘息薬の減量や呼吸機能の改善につながったり、ダニ対策により重症喘息の小児の増悪頻度が減少したという報告があります (2,3)。

吾妻さん: 具体的にはどのように対策するのですか。

Dr.Y: ①ダニの餌となるフケ、垢、食物などを環境中から減らす事、②繁殖しやすいカーペットやぬいぐるみを減らす事、③繁殖に好適な高温・多湿環境を作らない事が重要です。

吾妻さん: なるほど。

Dr.Y: そのために、①部屋の掃除や寝具の洗濯をこまめにする、②できるだけカーペットはフローリングにする、③部屋の風通しを良くする、といった具体策が必要になります。

3. 真菌(カビ)の対策

吾妻さん: 次はカビですね。

Dr.Y: はい。View39の中ですと、カンジダ、アルテルナリア、アスペルギルス、マラセチアが該当します。

吾妻さん: 聞いたことのない名前ばかりですね。

Dr.Y: はい。このうち、カンジダとマラセチアは皮膚の常在菌です。カンジダにアレルギーがある事と、喘息との関連はあまり明らかになっていません。また、マラセチアは皮膚炎の方で問題になりますが、逆に皮膚でしか生きていけないので、ハウスダストや空気中から検出されにくいです。

吾妻さん: という事は、この2つは喘息ではあまり関わってこないと考えてよいですか。

Dr.Y: 今のところ、これらに対する対策について言及したものは少ないように思います。その反面、その他のアルテルナリア、アスペルギルスは重要です。

吾妻さん: これらはどのようなカビなのですか?

Dr.Y: どちらも屋内でよく繁殖しやすいカビです。アスペルギルスは壁や畳など比較的乾いた環境(耐乾性)、アルテルナリアは浴室など湿った環境(好湿性)を好みます。

吾妻さん: こういったカビが生えてこないように、よくチェックしておく必要があるという事ですね。

Dr.Y: その通りです。

4. ペットの対策

吾妻さん: 最後はペットですね。検査項目ですとネコ皮膚とイヌ皮膚が該当しますね。

Dr.Y: ペットは大変ですよ。

吾妻さん: 何故大変なのですか?

Dr.Y: ペットではフケに含まれる脂分だったり、唾液や尿に含まれるタンパクがアレルゲンになりますが、これらは小さく軽いので、空気中に舞いやすい上に肺の奥に入り込みやすいのです。

吾妻さん: 入り込みやすいのは飼い主の気道だけですか?

Dr.Y: いえ。飼い主の心にもガッチリ深く入り込むので、なかなか引き離せません。それでもアレルゲンだと分かると一度は、手放す事を提言します。

吾妻さん: 飼い主さんは、果たしてそれで簡単に手放してくれますか?

Dr.Y: いえ。例えばペットとの生活が生きがいのようになっていると、手放すのは困難な事が多いです。人生において何を重要視するかという人生観にも関わってきます。

吾妻さん: そういう場合はどんな指導をするんですか?

Dr.Y:屋外で飼育出来る場合は屋外に移動させる、少なくとも寝室には入れない、洗うと抗原となるフケが減るので週に2回くらいは洗う、などですね。

吾妻さん: ネコだと洗うのを嫌がるんですが、無理に洗ったほうが良いですか?

Dr.Y:ネコのように洗うのを嫌がる事が多いケースではせめてブラッシングをして抜け毛が部屋に落ちるのを減らす、といった対策があります。

吾妻さん: とにかく環境中に溜まるアレルゲンを減らすという事ですね。

Dr.Y: はい。また、先ほど言ったように、ペットアレルゲンは空気中に舞いやすいので空気清浄機が有効とされています。

5. その他の対策

吾妻さん: その下に、ゴキブリ、ガがありますね。

Dr.Y: これらは吸入性昆虫アレルゲンと呼ばれるものです。

吾妻さん: どうしてこの2つなんですか。昆虫は他にもたくさんいますよね。

Dr.Y: 分かりませんが、喘息の全国調査の結果、吸入性昆虫アレルゲンの中でこの2つが頻度が高かった事が影響しているのではないかと (4)。

吾妻さん: ゴキブリ対策は喘息でなくても色々な家庭で行っているかもしれないですね。生ゴミの処理、台所の掃除、冷蔵庫の裏や下の掃除、など、一般的によく言われています。

Dr.Y: 吸入性抗原は以上になります。もちろんこれらの吸入性アレルゲンが検査で陽性だからと言って、必ずしもそれが喘息を引き起こしているとは限りません。

Dr.Y: しかし、検査で陽性に出た物質は喘息の症状憎悪に関与している可能性が高いとは言えますので、これらの対策はしておいた方が良いでしょう。

参考文献

1. Gøtzsche PC, Johansen HK. House dust mite control measures for asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Apr 16;2021(2):CD001187.

2. Platts-Mills TA, Tovey ER, Mitchell EB, Moszoro H, Nock P, Wilkins SR. Reduction of bronchial hyperreactivity during prolonged allergen avoidance. Lancet. 1982 Sep 25;2(8300):675–8.

3. Murray CS, Foden P, Sumner H, Shepley E, Custovic A, Simpson A. Preventing severe asthma exacerbations in children. A randomized trial of mite-impermeable bedcovers. Am J Respir Crit Care Med. 2017 Jul 15;196(2):150–8.

4. 永田真. トータルアプローチ アレルギー診療 重要基礎知識40(医歯薬出版)