「立春」って実際、寒いのか調べてみた

【はじめに】

この記事では、季節・天気に関する検証を簡単にしていきたいと思います。テーマは、「『立春』は本当に寒いのか」です。

お天気コーナーなどで、『今日は暦の上では立春です』から始まることが、立春当日は極めて多いかと思いますが、それに続く言葉は大抵、『が、まだまだ~~寒い日が続いています。』的な文言です。十中八九それです。では本当にどの程度寒いのか、今回はそれを見ていこうというものです。

1.二十四節気「立春」についてのおさらい

「立春」とは、二十四節気の一つ(一般に1番目)です。

二十四節気については「Wikipedia」を参照していただければと思いますし、以前(2020年秋分の日)の記事では、『長年の疑問』シリーズとして、中国と東京の気温分布を比較していますので、興味があればぜひどうぞ(↓)

今回、見ていきたい「立春」について、同じくWikipediaを引いてみると、

立春(りっしゅん)は、二十四節気の第1。正月節(旧暦12月後半から1月前半)。現在広まっている定気法では太陽黄経が315度のときで2月4日ごろ。暦ではそれが起こる日だが、天文学ではその瞬間とする。恒気法では冬至から1/8年(約45.66日)後で2月5日ごろ。期間としての意味もあり、この日から、次の節気の雨水前日までである。

とあります。二十四節気の一つの期間としての立春は、立春日を基準に約15日間を指すのですが、今回の記事では基本的に下の「立春日」を指します。

他の「二十四節気」がそうであるように、基本的に年によって1日程度ズレが生じます。偶然、昭和60年代から平成一杯ぐらいまで「2月4日」が続いていたので、「節分:2月3日、立春:2月4日」が40年近く続いていましたが、一定ではなく年によって変わっていくことになります。

2.俳句歳時記的な「立春」

詳細は、いつか書きたい「noteで歳時記『立春』」に譲ろうと思いますが、俳句歳時記では、二十四節気を基準に季節の分冊をしており、「立春」から『春分冊』とするのが一般的となっています。

「立春」の傍題には「春来る」や「春立つ」などが並んでいて、いかにも春が来たという感じを覗かせる例句も沢山載っています。

・完成の家に春立つ日差しかな/中西和美

・立春の光りついばむ雀かな/中島伊智子

・さざなみはみな立春の日のかけら/長谷川鉄夫

など、いずれもキラキラまぶしい立春の俳句たちです。

(参考)2月は「光の春」(by ロシア)

私もYouTubeから知ったのですが、春の形容の仕方としてこんなものがあるそうです。由来はロシア(旧ソ連)だそうです。

調べていたら、広島市江波山気象館さんのメルマガのバックナンバーがありましたので、そちらを引用させていただきます。

江波山気象館 メールマガジン ▲▼▲お天気かわらばん▼▲▼

「光の春・音の春・気温の春」

https://www.ebayama.jp/merumaga/20060301.html

また、ウェザーニュースも2019年に類似の記事を書いています。

特に秋なんかはそうですが、気温は前の季節を引きずっている時期でも、朝晩の日の出・入りの遅さ/早さで季節の移ろいを感じる瞬間ありますよね。特に日脚の伸びが早いロシア(極東)では、春の訪れを、まずは「光」から感じていたのだということです。これはロシアほどではないにしても、日本列島で広く使える考え方ではないかなと感じました。ご参考までに。

こうしてみると、上にあった句も、気温よりも『光』だったりにフォーカスしたものが多い様な気がしてきます。そこが本意なのかも知れませんね。

3.お天気コーナー的な「立春」

一方で、地上波テレビのお天気コーナーなどは長くて数分です。「立春」を取り上げるにしても、『光』のことまでフォーカスすることは稀で、基本的には、『当日のお天気の振り返り』や『今日から明日以降の天気』に繋げるための枕(まくら)として使っているに過ぎません。

それに我々もそうですが、「立春」が過去どうだったかを逐一覚えているはずもないですし、直近の気温を体感するにしても、良くてここ数日、昨日と比べてどうかぐらいしか、脳のメモリーは記憶できないと思います。

結果的に『暦の上では春ですが、まだまだ冬の寒さが……』と言われると、『確かにそうかもな』で終わって妙に納得してしまうのです。

ただ、もう少し鋭敏に季語を体感するために、具体的な数値で確認しながら季節の移り変わりを実感していきたいと思います。

4.ざっくりとした「判定基準」

今回、データとして使ったのが、気象庁の「過去の気象データ検索」です。

地点ごとの平均値が纏まってたりして、私でも扱える感じとなっています。

ここで半分おさらいを兼ねますが、「平年値」についても抑えておきます。気象庁を始めとする定義では「平年値」は『30年』のデータをもとにしています。欧米諸国や日本では、10年に1度、末尾が1となる年(直近2021年)に更新されていくのです。(今は1991~2020年の30年間が対象となります)

①最低気温、②最高気温が「平年値」より高いか

これが、地域性なども考慮して、基本の指標の一つになると思います。最高気温10℃、最低気温2℃と言っても、北国ならば異例の暖かさでしょうし、九州のある地点ならば大分寒いかも知れません。

ただ、上にも書いたとおり、我々は「平年値」が何度かを殆ど覚えていません。覚えていて、「昨日」あるいは「ここ数日」の気温変化ぐらいしか体感として記憶できていないと思います。故にもうひとつの基準として、

③最低気温、④最高気温が「昨日」より高いか

この指標も追加しておこうと思います。例えば強烈な寒波が襲ってた中で、ちょうど立春の日に寒さが緩んだら、仮に平年値より低くても「春っぽさ」を感じるでしょうし、逆もまた然りだからです。

天気でもアイコンで表示される時は、大半が「前日比」と「平年比」です。それ以外を常設で解説しているお天気コーナーは稀ではないでしょうか。

以上のほか『春』っぽさを見る上でもうひとつ指標を加えたいと思います。

⑤気温が「3月の平年値」より高いか

年によっては、「3月の平年値」よりも気温が高まることがあります。3月と言えば、気象庁の定義的にも、現代人の季節感からしても、はっきりと「春」だと感じられます。この1か月間の平年値に並ぶ(あるいは上回る)気温が2月上旬の「立春」に感じられれば、それは明らかに「春の訪れ」を実感すると思います。

1か月半ぐらい暖かければ、通常の「2月」の暖かさより1ランク上と見て良いのではないかなと思い、以上の①~⑤を「☆」の数で示していきたいと思います。

(参考)お天気コーナーでの取り上げられ方のイメージ

数字だけではちょっとイメージしづらいかと思いますので、具体的な文言を勝手に想像して作ってみましたので、参考にしてみてください。

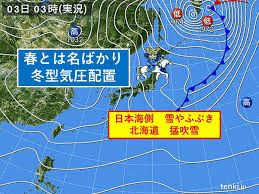

☆0~1

「暦の上では春ですが、(冬型の気圧配置、強い寒気が流れ込んでいて)真冬の厳しい寒さとなっています。」☆2~3

「暦の上では春ですが、朝晩はグッと冷え込みました。」

「暦の上では春ですが、朝晩は少し暖かかったですが、日中は厳しい寒さとなりました。」☆4~5

「暦の上では春で、言葉通り(春を感じる)暖かい1日となりました。」

「立春という通り、この時期としては異例の暖かさとなりました。」

大抵はこういったパターンが日本全国津々浦々で語られていると思います。

ここからは、幾つかの地点をピックアップして、過去30年分のデータを上の指標でざっくり示してみました。

5.全国5地点のデータで「立春」を

(1)「東京」

1地点目は、やはり欠かせない、首都・東京(千代田区)です。

項目 立 春 2月平均 3月平均

最高気温 10.1℃ 10.9℃ 14.2℃

最低気温 1.4℃ 2.1℃ 5.0℃

平年値は、最高気温が2桁付近、最低気温は1℃ちょっと。2月平均で最低2℃ですが、3月になると平均5℃と大分暖かくなります。

年次 最 高 最 低 評 価

1991 10.9 3.4 ☆☆☆☆

1992 13.3 4.0 ☆☆☆☆

1993 13.6 2.8 ☆☆☆☆

1994 10.6 0.4 ☆☆

1995 6.2 1.9 ☆

1996 7.8 0.9 ☆

1997 8.4 3.0 ☆☆

1998 9.2 3.4 ☆☆

1999 7.1 -1.4 ☆

2000 11.8 4.4 ☆☆☆☆

2001 8.2 2.4 ☆☆

2002 10.5 5.1 ☆☆☆☆

2003 6.0 2.8 ☆☆

2004 10.9 4.2 ☆☆

2005 11.6 3.6 ☆☆☆☆

2006 5.1 -0.9

2007 10.8 4.8 ☆☆☆

2008 8.5 -0.1 ☆

2009 9.9 5.9 ☆☆☆

2010 6.6 -0.4

2011 13.8 3.8 ☆☆☆☆

2012 10.8 -1.0 ☆☆

2013 14.8 6.3 ☆☆☆☆☆

2014 11.8 0.9 ☆☆

2015 9.6 1.1 ☆

2016 9.5 1.1 ☆

2017 13.4 4.4 ☆☆☆

2018 9.8 1.9 ☆☆☆

2019 19.4 6.7 ☆☆☆☆☆

2020 11.4 4.8 ☆☆

2021 11.8 1.0 ☆

2022 8.5 2.4 ☆☆

最高(☆5):2013、2019年

最低気温が6℃台、最高気温が2019年に至っては19℃もあったという点で、2010年代は比較的暖かい年が多かったのかも知れません。最低(☆0):2006、2010年

対して、2000年代に2回ある「☆0」の年。昼間でも5~6℃しかなく最低気温は氷点下となっています。2022/02/04(☆2)

こうしてみると、2022年は昼間が比較的寒かったかも知れません。最高気温8.5℃というのは2010年以来だった様です。

(2)「富士」

続いて、中日本代表(?)ではないですが、静岡県富士市を取り上げます。

項目 立 春 2月平均 3月平均

最高気温 11.3℃ 12.0℃ 14.8℃

最低気温 1.3℃ 2.2℃ 5.3℃

全国的に見ても非常に温暖な地点ということでピックアップしてみました。

年次 最 高 最 低 評 価

1991 12.2 1.7 ☆☆☆☆

1992 16.1 7.5 ☆☆☆☆☆

1993 16.1 1.1 ☆☆☆☆

1994 9.5 -3.5 ☆

1995 10.7 1.2 ☆

1996 7.8 -0.7 ☆

1997 9.9 -1.1

1998 9.3 3.4 ☆☆

1999 6.4 -2.6

2000 11.9 0.5 ☆

2001 9.6 1.8 ☆☆

2002 12.5 5.4 ☆☆☆☆

2003 8.9 2.0 ☆☆☆

2004 10.8 0.5

2005 10.2 -2.1 ☆

2006 5.8 -1.2

2007 14.6 3.4 ☆☆☆☆

2008 10.3 -0.2 ☆

2009 11.1 4.8 ☆☆☆

2010 7.5 -1.4

2011 13.8 1.5 ☆☆☆☆

2012 10.9 -3.0 ☆

2013 10.8 7.5 ☆☆☆

2014 12.6 0.6 ☆

2015 10.8 2.3 ☆☆

2016 9.9 1.3 ☆

2017 13.4 2.3 ☆☆☆☆

2018 10.1 0.2

2019 22.5 8.3 ☆☆☆☆☆

2020 13.6 3.6 ☆☆

2021 13.0 1.1 ☆

2022 10.9 2.1 ☆☆

最高(☆5):1992、2019年

1992~93年にかけて最高16.1℃の年もありまして、1992年は最低気温でも7℃台。しかし、2019年はそれを上回り、何と立春の最高気温が22.5℃となりました。最低(☆0):1997、1999、2004、2006、2010、2018年

東京よりも更に基準が緩いため、「☆0」相当の年は6回にも及びます。2022/02/04(☆2)

昼間は東京ほどではないものの、10.9℃とこの地域的にはやや低め。ただこれが平均的といえば平均的だということが感じ取れます。

(3)「松山」

西日本からは、俳句歳時記の観点から、俳都・愛媛県松山市をピックアップします。気温の傾向はほぼ東日本2地点と変わらない印象です。

項目 立 春 2月平均 3月平均

最高気温 10.0℃ 11.0℃ 14.4℃

最低気温 2.1℃ 2.8℃ 5.6℃

年次 最 高 最 低 評 価

1991 10.1 4.5 ☆☆☆☆

1992 12.7 4.0 ☆☆☆

1993 12.7 4.0 ☆☆☆☆

1994 8.9 -0.5 ☆

1995 9.9 1.8 ☆

1996 8.7 -0.4 ☆

1997 8.5 2.3 ☆

1998 10.1 2.2 ☆☆☆☆

1999 6.0 -4.5 ☆

2000 10.5 2.1 ☆☆☆

2001 8.3 3.2 ☆

2002 10.5 0.2 ☆

2003 10.9 1.0 ☆☆☆

2004 7.3 0.1

2005 10.3 -0.3 ☆

2006 4.3 -2.2

2007 14.1 4.9 ☆☆☆☆

2008 9.3 4.8 ☆☆☆

2009 14.0 3.6 ☆☆☆

2010 7.0 -0.3

2011 12.8 2.1 ☆☆☆

2012 7.9 1.6 ☆☆☆

2013 13.4 8.0 ☆☆☆☆☆

2014 10.6 3.6 ☆☆

2015 8.4 0.7 ☆

2016 9.8 2.0 ☆☆

2017 14.6 3.2 ☆☆☆☆☆

2018 3.7 0.2

2019 15.2 6.6 ☆☆☆☆☆

2020 12.0 2.2 ☆☆☆☆

2021 8.3 2.5 ☆

2022 9.4 1.4 ☆

最高(☆5):2013、2017、2019年

集計的には、2010年代に3例固まっています。最低(☆0):2004、2006、2010、2018年

上に示した最高気温15℃前後の年に挟まれた「2018年」は、最高気温が5℃に満たない厳しい寒さでした。こうなってくると、「冴返る」とか「しみ返る」といった初春の季語が肌で感じられそうです。2022/02/04(☆1)

暖かかった2019~2020年に比べて、2021~22年は最高気温が1桁という時点で松山にとっては寒い年といえそうです。

(4)「札幌」

ここまで東・中・西日本から1地点をピックアップしましたが、日本列島は縦に横に長いのが特徴。主要4島から「北海道」の札幌を見ましょう。

項目 立 春 2月平均 3月平均

最高気温 -0.5℃ 0.4℃ 4.5℃

最低気温 -6.9℃ -6.2℃ -2.4℃

2月平均では最高気温がプラスとなりますが、立春の段階ではまだ氷点下ということが分かります。最低気温は当然のごとく氷点下で、立春日においては、「真冬日(最高気温0℃以下)」でも平年となるのです。

年次 最 高 最 低 評 価

1991 0.6 -5.4 ☆☆☆

1992 -0.1 -6.9 ☆☆

1993 -0.4 -4.9 ☆☆☆

1994 -3.4 -9.3 ☆

1995 2.0 ー11.3 ☆☆☆

1996 -0.4 ー10.9 ☆☆

1997 0.7 -3.2 ☆☆☆☆

1998 -5.3 -9.6

1999 -1.8 -8.5 ☆☆

2000 -0.6 -4.8 ☆☆

2001 -5.7 ー10.5 ☆☆

2002 3.8 -7.4 ☆☆

2003 0.3 -6.0 ☆☆☆☆

2004 -1.3 -6.6 ☆

2005 -0.9 -3.6 ☆☆☆

2006 -2.8 -6.3 ☆☆☆

2007 3.9 -4.8 ☆☆☆

2008 -3.4 -9.7

2009 2.3 -4.5 ☆☆☆☆

2010 -5.6 -12.6 ☆

2011 7.4 -2.2 ☆☆☆☆☆

2012 -1.7 -9.3 ☆

2013 -1.3 -5.1 ☆☆☆

2014 -3.7 -8.3

2015 -2.1 -9.7 ☆

2016 2.5 -4.0 ☆☆☆☆

2017 2.2 -2.5 ☆☆☆☆

2018 0.9 -3.9 ☆☆☆☆

2019 2.4 -6.9 ☆☆

2020 -3.1 -7.2

2021 -8.4 -10.7

2022 -0.4 -6.8 ☆

最高(☆5):2011年

東日本大震災の前月にあたる2011年、何と最高気温7.4℃という異例の暖かさとなりました。最低気温もプラスになることはまずない札幌において「-2.2℃」というのはかなり高い部類です。最低(☆0):1998、2008、2014、2020、2021年

本州平野部ではまず寒さが続く札幌とはいえ、当地に長く住んでおられる方からすれば、寒い/暖かいが体得されていることと思います。

最高気温が-8.4℃だった2021年などは、いかに札幌とはいえ極端に寒い2月3日の立春だったかと思います。2022/02/04(☆1)

最高気温が0℃付近だった2022年の立春は、過去2年が寒過ぎたこともあって、幾分マシに感じられる水準です。それでも真冬日で寒さ厳しいことは間違いないですが。

(5)「那覇」

最後に、「沖縄歳時記」も編纂されている沖縄県から代表して那覇市を見ていきましょう。寒暖差にはご注意下さいねww

項目 立 春 2月平均 3月平均

最高気温 19.4℃ 20.2℃ 21.9℃

最低気温 14.5℃ 15.1℃ 16.7℃

「那覇」でのこの時期の平年値は、「最高20℃、最低15℃」が一つの目安といえそうです。また3月平均でも2℃も上がらないというのが他の地点には無い特徴といえそうです。

年次 最 高 最 低 評 価

1991 16.6 14.4 ☆

1992 20.9 15.8 ☆☆☆

1993 21.2 12.1 ☆☆

1994 19.7 10.3 ☆☆

1995 14.6 12.9 ☆

1996 18.5 8.5 ☆

1997 17.6 14.1

1998 19.0 14.0

1999 15.3 10.1 ☆

2000 20.0 16.1 ☆☆☆

2001 24.0 19.3 ☆☆☆☆☆

2002 19.7 13.0 ☆☆

2003 17.7 12.4 ☆

2004 15.2 12.5 ☆

2005 21.1 15.9 ☆☆☆☆

2006 16.3 13.8 ☆

2007 19.6 11.4 ☆☆

2008 17.9 13.5

2009 22.3 17.7 ☆☆☆☆☆

2010 17.8 14.4

2011 22.7 17.5 ☆☆☆☆☆

2012 18.8 12.4 ☆

2013 25.0 21.2 ☆☆☆☆☆

2014 20.1 14.9 ☆☆

2015 17.8 15.0 ☆

2016 20.4 15.1 ☆☆☆☆

2017 21.8 15.3 ☆☆☆☆

2018 13.4 11.2

2019 22.3 18.8 ☆☆☆☆☆

2020 23.3 16.0 ☆☆☆☆

2021 19.6 13.9 ☆

2022 18.1 15.3 ☆

最高(☆5):2001、2009、2011、2013、2019年

2013年には立春に「夏日」を観測するのが那覇です。この年は最低気温も20℃を上回っていて、本州でいう初夏の陽気となりました。最低(☆0):1997~98、2008、2010、2018年

却って20℃に満たない日は寒いと言えます。例えば2018年は最高気温で13.4℃と、その前後の年の最低気温にも満たない温度で推移しました。

ちなみに「☆1」の年ではありますが、1996年には最低気温1桁も。2022/02/04(☆1)

旧正月を祝う風習の強い南西諸島。2022年は「旧暦1月1日=新暦2月1日」という記事も書かせてもらいましたが、2021~22年は最高でも20℃に満たず、やはり寒い年だったと言えそうです。

皆さんの地元の地域でもぜひ試してみてください。これだけ地域差があるので一概には言えませんが、住んでいる地域によってその土地特有の「立春」らしさがあると思いますよ!