「#未来のためにできること」に応募してみました⑦「サイバー空間の時代」が遂に?

以下の投稿についてのプロダクション・ノート的まとめ。

なんと知る人ぞ知るカルト映画「JM(1995年)」に触れてしまいました。

当時のVR物というと「ディスクロージャー(1994年)」も忘れられません。

そういう内容を思いついた発端は以下の記事。

「Appleが「Vision Pro」の活用事例を公開。シミュレーションやトレーニング、デザインに生産性向上まで幅広く(2024.04.11)」

Appleは、ユースケースのひとつとして「生産性向上のための、カスタマイズされた作業空間」を挙げています。

一例として、ドイツのビジネス向けソフトウェア企業SAPは、データ分析ツール「SAP Analytics Cloud」とワークフロー管理ツール「SAP Mobile Start」をVision Proに対応させており、3次元的にダッシュボードやワークフローにアクセスできる仕組みを実現しています。

他にもAppleが「Vision Proと人工知能援用でSAPを盛り立てる」宣言をしている記事が多数。思わぬ未来がもうそこまで?

「Sustainabilityの要」ワイブル分布

統計学の世界ではコンピューターRPGでいう「はじまりの街」で最初に見掛けたザコ・モンスター(分布)が、中盤以降突如としてとんでもなくパワーアップして戻ってくる例が多いのですが、その一つ。

「よく見かける下水道用語」 ワイブル分布

ワイブル分布。いろんな確率分布をgganimateとかshinyとかで作っても面白そうだな。 pic.twitter.com/phib4GCxxY

— Tom (@YM_DSKR) May 3, 2020

①以下の投稿で触れた指数分布$${Exp(t:λ)=λe^{-λt}}$$は、ワイブル分布$${Weibull(t:α,β)=\frac{β}{α^β}t^{β-1}e^{-(\frac{x}{α})^β}}$$におけるa=b=1の場合の特殊形。

②一様分布$${U(0,x)=\left[ \frac{1}{x} \right]_0^x}$$を変形すると得られる(微分の果てに辿り着く「傾き1」に該当する)単位増加量$${\left[ 1\right]_0^1}$$もまたベータ分布$${Be(x;α,β)=\frac{x^{α-1}(1-x)^{β-1}}{B(α,β)}}$$におけるa=b=1の場合の特殊形。

まぁ誤差関数と正規分布の関係も似た様な感じだし、その背景にある統計学の進歩の歴史が透けて見えるとも?

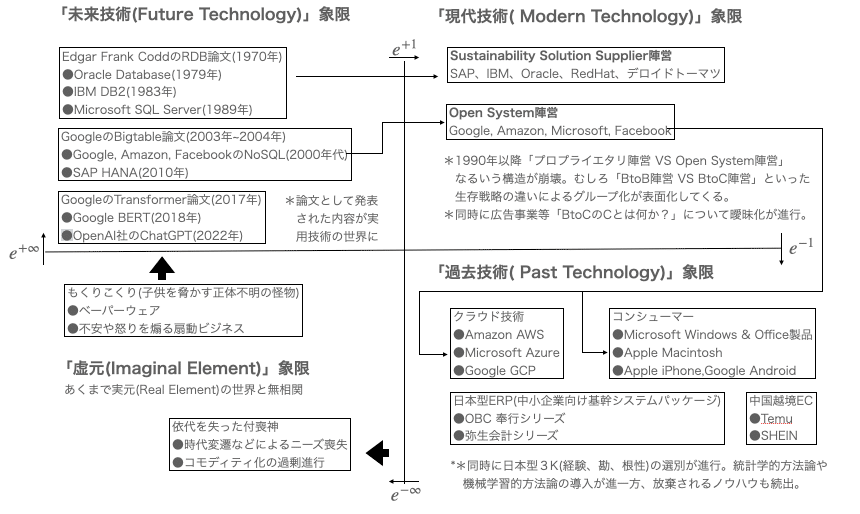

PPM(Product Portfolio Management)分析のさらにその先に現れた風景

以下の投稿で試みた「21世紀のIT企業分析にPPM(Product Portfolio Management)分析を用いたら全然納得のいかない結果になった」企画の続編。無駄に長くて最後代替案まで到達出来なかったので吃驚するほど評判が悪く、この投稿時点で「いいね」が一つも貰えてません。

最終的には以下の投稿で考えていた「e進数」とか「実数元(Real Element)と虚数元(Imaginal Element)」の概念を導入する形でまとめました。「それより先」「未来」「現在」「過去」「それ以前」の時間的連続について「それより先」と「それ以前」を同一視した円環モデルの一種…

分類リストにせよ、決定木にせよ、どれだけ妥当な実元(Real Element)分類を連ねようと、その最後に(数列の一番最後に現れる一般項の様に)「その他」すなわち虚元(Imaginal Element)が出現する事自体は避けられない。その出現率の極限を求めると$${\lim_{n→\tilde{∞}}(1-\frac{1}{n})^n=\frac{1}{e}}$$となりe進数の世界に合流する。

そこをあえて集合の型に嵌める為には、この虚元(最外縁の補集合)を空集合とし、閉世界仮説(Closed World Assumption)条件を満たさなければならない。

プログラマー(特に名前空間設計に際してカプセル化の為に各名称の独立性を重んじるオブジェクト指向プログラミングの場合)は、こういう風に雑に考えるので「ラッセルのパラドクス」に直面する事がない?

ラッセルのパラドックスは、集合論における有名なパラドックスで、ある集合が「自分自身を要素として含むかどうか」を考えることから生じます。

内容

ラッセルのパラドックスは、次のように定義される集合に基づいています:

R を「自分自身を含まない集合すべての集合」と定義します。

ここで問題が発生します:

R が自分自身を含む場合、それは自分自身を含まない集合に属するべきです。しかし、それは矛盾します。

逆に、R が自分自身を含まない場合、それは自分自身を含まない集合に属するため、自分自身を含むべきです。

このように、自己言及的な集合を考えると矛盾が生じ、これがラッセルのパラドックスです。

意義

ラッセルのパラドックスは、20世紀初頭の数学基礎論に大きな影響を与え、集合論や形式論理の見直しを促し、特にツェルメロ・フレンケル集合論(ZFC)のようなより厳密な体系が構築されました。

この考え方自体は、淡々と正規化を繰り返す条件付き確率やベイズ更新の世界においても重要視されてる様だ?

そう、我々はデフォルトとして時間の流れの中の自分を「過去→現在→未来」へと不可逆的に遷移していく存在として認識している訳ですが、それ故にこの様に観測の主体たる自分側を固定してテクノロジーに対する認識の変化に注目すると真逆に「認識外の未来」から到来したそれが「現在」に至り、やがて「認識外の過去」へと去っていく様に映るのです。

そして「カンブリア爆発期(5億4200万年前から5億3000万年前)に授かった視覚と視覚情報を処理する脊髄の末裔」で考えるしかない制約を負った我々は、自然状態においてはかかる認識外の両端が無限遠点で連続している様にしか感じられず、その制約を数学の世界に持ち込んで「メモリーレスの(すなわち桁上がりや桁下がりを視野外とする)ベイズ更新やテトレーションについて考える様になったという次第。

考えてみれば、イタリア・ルネサンス期における解剖学や天文学や透視図法の時代からこのかた、こうしたプロセス全てが「人間的認識の人間的認識への過剰適応」状態から脱却する為の試みだったと総括出来るのかもしれません。これこそが「人類による人類の為の人類のSustainability」の本質とも?

紆余曲折あったサイバー空間概念の実現が近付いている?

ヴァネヴァー・ブッシュのMemexを冒頭に持ってくる事で全体がスッキリまりました。コンピューターというより「セルロイド(フィルム)の夢」?

思えば「史上最長のベーパーウェア」ザナドゥ計画 (Project Xanadu)もその落とし子の一つだった訳ですね。

そして、ここでは省略しましたがノーバート・ウィーナー「サイバネティクス」がもたらした人類に対する最大の貢献は「マックスウェルの悪魔」概念からの「準安定性」概念の抽出であり、ある意味フィードバック制御概念と遂になったこのパラダイムシフトこそが、今日におけるあらゆるSustainability概念の大源流になったとさえいえるのではないでしょうか。

そんな感じで以下続報…