「#未来のためにできること」に応募してみました⑨日本こそ「対ディズニー戦争」の継承者?

以下の投稿までで一つの学習プロセスが完了しました。

Sustainabilityとは「準安定段階の持続に向けてのフィードバック体系」

タフでなければ生き延びられない。タフなだけでは生き延びる資格がない

文明が発展するためには個性と多様性、そして天才が保障されなければならず、これを妨げる権力が正当化される場合は他人に実害を与える場合だけに限定される。

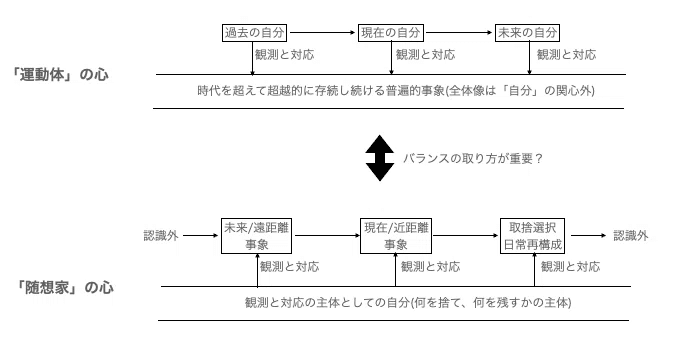

自らを「過去→現在→未来の時間軸に沿って運動する主体」として連続的にイメージするのが困難な時代に必要なのは、何よりもまず「未来/遠距離事象が現在/近距離事象となり、取捨選択を経て日常が再構成される激流に押し流されない」随想家の心。

「心の欲するところに従えども矩を踰えぬ」境地への到達こそがSustainability。

自然言語処理においてベクトル化とは「個々の単語の出現頻度と同時出現率から分布意味論的空間を構築する」事だったりする訳ですが、それを意識して過去投稿の内容を整理してみた結果。どうやら上図の方が確率密度関数、下図の方がそれを時間積分して得られる累積分布関数っぽい仕上がりになった模様。

まぁ仮説なんて壊れるまで振り回してなんぼなので、テスト運用に入ります。その第一弾が以下。

「ベイズ推定」と「破壊的イノベーション」という、おそらくこの構図が最も苦手とする「食い合わせの悪い部分」を攻めてみました。

「舞踏会論争」とは何だったのか。

まず震源地となった場面をご覧ください。

Really incredible adaptation work in Frieren #15, majorly expanding on the dance scene from the manga. MYOUN's key animation is very attentive, referencing actual dance choreography. How the skirt twirls as Fern spins, or how her hair subtly flairs as she stops. pic.twitter.com/0N9LymJPfB

— Seki (@sekysin) December 15, 2023

ダンスシーンの完成度の高さが話題になったアニメ pic.twitter.com/7XefRK1Niw

— びりゐ (@siroumaru96) December 18, 2023

まぁこれが「美女と野獣のダンス場面の域に届いてない」と揶揄されたという訳です。

実は話は「ぼっち・ざ・ろっく」の演奏シーンにまで飛び火しました。「どちらも表情が生固くてまるで人形の様だ」というのです。

この時に引き合いに出されたのは「おしゃれキャット」あたり。

流石に同じディズニー・ファンからさえ「例えが古過ぎる」という指摘が出て、かえって「ディズニー映画は舞踏会シーンどころかラブロマンスの世界から引退した」「それを求める女性層から卒業した」なる藪蛇に発展してしまった次第。なお「葬送のフリーレン」や「ぼっちざろっく」においてキャラクターの表情が固いのにはそれぞれ演出意図があった訳ですが、それに頭が回らなかった「オールド・ディズニー・ファン」がついでに槍玉に。「見せ場ではそれを任されたアニメーターが好き勝手やって良かった悪しき伝統には、むしろディズニー映画の評判の足を引っ張る側面もあった」なる厳しい自己批判まで飛び出す始末。なお奇しくも話題に挙った「葬送のフリーレン」の舞踏場面も「ぼっち・ざ・ろっく」の演奏場面も同じ韓国人凄腕アニメーターが手掛けており、話は日米対決の枠組みを超えたややこしい領域に…

なお以下は、同時期話題になった「7回目のループの悪役令嬢」のダンス場面。「こういう緊張感の持たせ方もあるのかよ」と海外でも話題に。

「ディズニー ドリームズ」に忍び寄る影

なお、私がこの投稿を思いついたのは、三菱地所が2023年創立100周年を迎えたディズニーと共に開催したクリスマスイベント「ディズニー ドリームズ&ウィッシーズ」を見学して以来。

行幸通りにスケートリンクを設置し(期間中は新任外交官の信任状奉呈式の送迎馬車は両脇の道路を通らざるを得なくなり「国家を超越したディズニー帝国」の威信を見せつけた)OAZOビルには(この作品におけるプリンスたるクリストフを排除してアナとエルザの姉妹愛を前面に押し出した)「アナと雪の女王」、新丸ビルには(恋愛要素皆無の「魔法使いの弟子」コスチュームのミッキーマウスを配した)「ファンタジア」、そして丸ビルには(同じく恋愛要素皆無の最新作)「ウィッシュ」の巨大クリスマスツリーを配置。「美女と野獣」のクリスマス・ツリーも一応は設置された様ですが東京駅から10分近く離れた場所にポツンと隔離された形で「ラブロマンスからの卒業(「持続的イノベーションの自発的放棄」なる形での破壊的イノベーション)」を誇示する形となった訳ですが、結果は(カップルにデートスポットとして利用された)スケートリンク以外はガラガラ(一度も使われずに終わった大量の行列用パーティションが何だか寂しげだった)。最新作「ウィッシュ」も大ゴケという燦々たる結果に終わったのでした。

これまでの投稿では「成功している大企業ほど大企業病の回避も巧みで、むしろそのノウハウを輸出して稼いでいる」IT業界のSustainablility Solution Supplyer集団の凄みをレポートしてきました。

しかしディズニーはどうやら「持続的イノベーションのジレンマ」に加え「ステークスホルダーを履き違える」重要な間違いまで犯してしまっている模様。健康状態の大企業なら準安定状態(Homeostasis=ホメオスタシス)を保たんとするフィードバック機構のサポートによっていわゆる理論上の生存曲線より長く余命を保つものですが、この種の免疫不全を患うとそれが真逆の結果をもたらす展開に。ねぇ、エンターテイメント企業にとっての最大のステークスホルダーは株主でも従業員でもなく顧客なのでは?それが「もう一つの重要ステークスホルダー」子供まで任天堂とか日本エンタメ業界に奪われてしまうとは…

ベティ・ブープ「ようこそ、こちら側の世界へ」

多くの業界の黎明期にありがちな事ですが「劇場用アニメーションミュージカル映画」なるアイディアを最初に思いついたのはウォルト・ディズニースタジオ自身ではありません。

まだテレビもなかった時代、アニメーションは映画館においてニュース映画などと同列の扱いで短編が放映されていた。映画のトーキー化を牽引したのが怪奇映画だったせいか、ハロウィン企画作品も多い。

最初期のタイアップ作品として知られるのが、当時大ヒットしていたCab CallowayのMinnie The Moocherにあやかろうとした「Betty Boop - Minnie The Moocher(1932年)」。原曲は上京してきた田舎娘が悪い男に騙されて悲惨な最後を遂げる悲惨な内容でしたが、アニメーションは「家出娘がボーイフレンドと一緒に幽霊の出る洞窟に逃げ込んで命からがら逃げ帰る」マイルドな内容に改変されています。政策はフライシャー・スタジオ。

この成功に気を良くしたのか、フライシャー・スタジオが再びCab Callowayをフィーチャーして制作したのが「Betty Boop: Snow White (1933年)」となります。「童話を元ネタとする劇場用ミュージカル・アニメ」というアイディアもおそらくこちらが先。

そしていよいよ思い切ってカラー化に踏み切ったのが「Betty Boop: Poor Cinderella(1934年)」。海外のアニメ・ファンから「魔法少女の脱衣変身はアメリカの方が先(ただし下着まで)」と揶揄われた事がありますが、元ネタはこれ。

ウォルト・ディズニーが本当に狂っていたのは、こうしたトレンドをただ模倣しようとしただけでなく「何倍もの予算を投じて、大人の鑑賞にも耐える様な問答無用のクオリティで制作して単体上映しよう」と考えた点。カラー化の始まった映画産業そのものに将来性を見てとった「狂気の沙汰ほど面白い」バンク・オブ・アメリカの融資がなければ「白雪姫(Snow White and the Seven Dwarfs,1937年)」も「風と共に去りぬ(Gone With the Wind,1939年)も制作される事はなかったといわれています。そしてまさにこうしたカラー大作映画の大ヒットが破壊的イノベーションとなって業界常識そのものが塗り替えられる展開となったのです。

A.P.ジアニーニとバンク・オブ・アメリカ

割を食ったのが世界恐慌以降の暗い世相に迎合し、次第に「社会問題を扱った生真面目な暗い作品」にシフトしていったフライシャー・スタジオ。慌てて付け焼き刃で長編アニメ映画「ガリバー旅行記(Gulliver's Travels、1939年12月)」を制作するも当時の観客が求めていたクォリティに達せずlたちまち上映打ち切りに。それでやっと本気になった「スーパーマン(Superman)シリーズ(1941年〜1943年)」はそれまで上映された短編アニメーションの中で最高の出来となってアカデミー賞にもノミネートされたが、時すでに遅く1941年にパラマウント映画に吸収合併されてしまいます。

TVアニメを巡る新たな勢力争いの勃発

そして21世紀に入ると芸術性にこだわるディズニー・スタジオがTVアニメ参入を渋った事から新たな勢力争いが勃発。

TVアニメ前史(劇場用短編アニメ時代)

20世紀前半、劇場用短編アニメーション(カートゥーン)がニュース映画と同じ役割、すなわち本編長編映画上映時のフィルムの架け替え時間を埋める作品として製作され始めた。1話の上映時間が10分弱程度と短い(1カートン)のはそのためであり、その内容も新聞の影響を受けて新聞の4コマ漫画や風刺漫画のような、大人向けのコミカルな風刺物が多かった。

1930年代後半のアメリカにおけるアニメ制作会社の最高峰はウォルト・ディズニー・カンパニーであり、他の映画会社も負けじとカートゥーンを手掛け始めた。MGMも例外ではなくウィリアム・ハンナ(William Hanna))とジョセフ・バーベラ(Joseph Barbera)の2人のアニメーターに「猫と鼠の追い掛けっこをモチーフにしたカートゥーン」の製作を依頼。年に数本の不定期製作であったという。

1940年から1958年にかけては、この「猫と鼠の追い掛けっこアニメ」を発展させた「トムとジェリー(Tom and Jerry)」が人気作品に。アメリカは1941年からテレビ放送が開始したが、放送開始後もしばらくは裕福な家庭しかテレビは所持できなかったのである。

一方、1941年のディズニーアニメーターのストライキからUPA(United Productions of America)が誕生。アニメーション業界最大手ながら第二次世界大戦に伴う減収減益と労使闘争に苦しめられたディズニーよりのスピンアウト組の受け皿となった。戦時下において政府の為の広報に仕事と収入を見出し、全米自動車労働組合(UAW)の出資による短編アニメーション「Hell-Bent for Election(1944年、フランクリン・ルーズベルトの再選キャンペーンにも使われ最初の商業的成功を収める)」や「Brotherhood of Man(1946年)」を制作。FBIがハリウッドに共産主義者の活動を感知する様になってワシントンがハリウッドとの繋がりを断ち切るとコロンビア映画と契約して劇場用アニメーション映画の分野に進出。頑固で近視の老人マグーが登場する「When Magoo Flew(1953年)」と「Magoo's Puddle Jumper(1955年)」でアカデミー賞短編アニメ部門を受賞。またドクター・スース原作の「ジェラルド・マクボイン・ボイン(1951年)」も新たなアカデミー賞をもたらした。

しかし下院非米活動委員会の公聴会がUPAに新たな破局の始まりを告げる。調査結果に危機感を覚えたコロンビアは「例えどんなに僅かでも共産主義活動に関与する兆候を見せる者は誰であろうと解雇しろ」と圧力を加える様になる。実際に共産主義者と関係する政治活動家と判明したハブリーが1952年5月に解雇されるとUPAの創意工夫部分が貧弱化。1959年には劇場用アニメーション短編の制作そのものが中止されてしまう。

ハンナ・バーベラ・プロダクション(Hanna-Barbera Productions)

1950年台に入ると独自のテレビ向けアニメーション制作。を開始。「珍犬ハックル(Huckleberry Hound,1958年~1961年)」とそのスピンオフ作品「クマゴロー(Yogi Bear,第1期1961年)」、1950年代に放送されていたテレビドラマ「ザ・ハネムーナーズ(The Honemooners)」を元ネタとする「原始家族フリントストーン(The Flintstones,第1期1960年~1966年)」およびその未来版「宇宙家族ジェットソン(The Jetsons、1962年~1963年、1985年〜1987年)」、「科学少年J.Q(Jonny Quest、1964年~1965年、1986年〜1987年)」、「弱虫クルッパー(Scooby Doo, Where Are you!、第1期1969年〜1970年)」「森のスマーフ(Smurf、第1期1980年、ベルギーの漫画家ピエール・クリフォール原作)」などを人気シリーズとして残しそのうち幾つかはアメリカン・ポップカルチャーの象徴的存在となった。

ジュール・ヴェルヌ原作「海底2万マイル(20.000 Leagues Under The Sea、1972年)」をジブリの前身トップクラフトに発注している。

2001年にワーナー・ブラザーズ・アニメーションに吸収される形で消滅。

UPA(United Productions of America)」

1960年代に入るとTV分野に進出してリミテッドアニメーションを粗製濫造する様になったが自転車操業も限界に到達して1964年にはアニメーション部門が永久に閉鎖された。

その後は日本の特撮怪獣映画をアメリカで配信する為に東宝株式会社と契約。アメリカで劇場公開あるいは主にテレビ放映された東宝怪獣映画は新たなカルト映画市場を開拓し「Creature Double Feature」等の連続テレビシリーズとして纏められてアメリカの若い視聴者に浸透した。怪獣映画は1970年代から1980年代を通じて人気を博し続け,1980年代後半に東宝が「ゴジラ(1984年版)」から始まる怪獣映画の新シリーズ制作を開始するとそれも欧米に広めた。

ランキン・バス・スタジオ(Rankin/Bass Productions)

ストップモーション・アニメーションの制作会社として1960年に発足。ストップモーションアニメとセルアニメを合成した「Animagic」技法で知られる。

1964年、クリスマスソング「赤鼻のトナカイ(1948年)」の元ネタとして知られるロバート・L・メイの童話「ルドルフ赤鼻のトナカイ(Rudolph the Red-Nosed Reindeer,1938年)」を1時間のパペットアニメーションとして制作。日本人スタッフが複数参加しており、撮影も日本の「MOMプロダクション(人形アニメ作家の持永只仁が設立)」で行われた。これが当たって1965年には「名声と富(Fame and Fortune)」、1967年にはチャールズ・ディケンズ原作「ハースの上でのクリケット(The Cricket on the Hearth)」を制作。

1968年には「メイフラワー上のマウス(Mouse on the Mayflower)」を制作。アニメーション制作は東映アニメーションが担当し、宮崎駿も原画マンとして参加していた。1969年には「雪だるまのフロスティ(Frosty the Snowman)」を制作。アニメーション制作は虫プロダクションが担当。出崎統が参加していた。

1970年には「サンタが街にやってくる(Santa Claus Is Comin' to Town)」を制作。ノンクレジットながら人形師として 小室一郎と北京子、アニメーターとして田畑宏や中村武雄が参加している。

1975年には「The First Christmas: The Story of the First Christmas Snow」を制作。"Animagic" Production Supervisorsとして河野秋和と小室一郎がクレジットされている。1977年に制作された「ルドルフ赤鼻のトナカイ」の続編「赤鼻のトナカイ ルドルフ物語」においては(親子映画第11作「ちびっこカムのぼうけん(1976年)」を監督した)河野秋和がさらに監督の一人ににクレジットされている。

こうした動きと並行して「キングコングの逆襲(1967年)」を東宝と共同制作。テレビ番組として「極底探険船ポーラーボーラ(The Last Dinosaur、1976年)」「The Bermuda Depths(1978年)」「The Ivory Ape(1980年)」を円谷プロダクションと共同制作している。

ジブリの前身となるトップクラフトには新聞連載漫画が原作の「Kid Power(1972年)」、雪だるまフロスティ・シリーズの1作「Frosty's Winter Wonderland(1976年)」、「ホビットの冒険(The Hobbit、1977年)」、ディケンズ「クリスマス・キャロル」を原作とする「町一番のけちんぼう(The Stingiest Man in Town、1978年)」、「王の帰還(The Return of the King、1980年)」ピーター・S・ビーグル原作「ラスト・ユニコーン(The Last Unicorn、1982年)」、ピーター・ディキンソン原作「フライト・オブ・ドラゴン(The Flight of Dragons.、1982年)」などを発注している。

1980年代に入ると資金繰りが悪化。1987年にその歴史を閉じる。

そう、実は日本こそ「ディズニーとの戦い」の継承者とも?

そんな感じで以下続報…