【影響工作の脅威2パス目】「猿だから木から落ちる」摂理について。

引き続きこの投稿のブランチ。

ロシアの影響工作(Influence Operation)

米国及び周辺諸国の脅威に対し、独特の安全保障観をもつロシアでは、近年、確実な安全保障を求めて、非軍事・軍事のあらゆる手段をもって戦う「ハイブリッド戦」という戦い方を模索している。このハイブリッド戦の根底には、中国の人民解放軍将校(喬良大佐及び王湘穂大佐)が1999年に打ち出した「超限戦」という戦略があるのではないかと言われている。

ロシアは、従来から保持している固有の安全保障戦略とこの「超限戦」とを比較・研究し、戦略文書としてその内容を取り入れたのではないかと見られている。ロシアの「ハイブリッド戦」という戦い方が、文書として対外的に初めて明らかになったのは、2013年2月に、ゲラシモフ参謀総長が発表した安全保障論文「先見の明における軍事学の価値」と言われている。その戦いの中核となっているのは非軍事手段の「影響工作(Influence Operation)」

を中心とした情報戦である。この戦い方は、第7の領域(認知領域)での戦いとも表現でき、従来では体系的にカテゴライズされていなかった領域での戦いとも言える。

このシリーズの投稿を始めて「猿だから木から落ちる」という即席格言を思いつきました。そもそも木に登るから落ちる訳です。最初から登らなければいいいのでは? でも猿である以上木に登るのは本性の一部だし、木の実とかは頭上から落ちてくる訳だし、朽木は倒れてくるし…言い訳がましいにも程があるというもの。

当時実際に起こったとおぼしき事は?

今回の訂正内容は以下の投稿中の記述です。

この記載に引っ掛かる箇所を発見してしまったんです。

2016年の米大統領選挙の際に広まった「偽のニュース」という概念には、客観的な真 実の歪曲と誤解を招くような内容が含まれている。Thomas Jefferson、Mark Twain、 Winston Churchillがそれぞれ書いたとされる一節:「嘘は、真実がその真価を発揮する前に、 世界の半ばを回っている」が現実に生起したとも言える。米国の事例が示しているように、 クリントン国務長官の健康への懸念など、ロシアが発信した偽りの記事は、オンラインで かなりの数の視聴者を集め、米国人口の大部分に到達したことが後に判明している。

まずはそこに至るまでの経緯を思い出せる限り書き出してみましょう。①2010年代前半の国際的SNSではJustin Bieberのファン層Belieberと(初音ミクを旗頭に掲げた)アニメ漫画GAMEファン層の衝突が繰り返された。中心となったのはどちらもニンフェット期(女児が男児を清張速度で抜く小学校高学年から再び抜き返される中学生時代にかけての期)の血気盛んな少女達。

当時の匿名若者集団の中で最大にして最も悪名を誇ったのは「インターネット社会の寵児」Justin Bieberのファン層Belieberで「CDショップ販促用のJustin Bieber等身大POPの盗難報告」なんて犯罪行為まで混ざっていたのである(流石に他のファンを激怒させアカウント削除。その筋には「ジャスティン・ビーバーは泣いている!!(Justin Bieber is sobbing!!)」事件として知られる)。あまりに目に余るのでこれに対抗して日本のアニメ/漫画/ファン層の少女達が「(やはり同時期に登場したインターネット社会の寵児)初音ミク」を旗印に集結(当時の流行で「デュラララ!!」の平和島静雄アイコンのコスプレイヤーが多かった印象)。インターネット上のあらゆる場所で党争を繰り広げたのだった。

実は上掲の2012年3月22日のジャスティン・ビーバーのポスト「アニメは嫌いだ(I hate Anime)」は後に偽造されたものと判明。しかし一度始まってしまったBelieberとミク派の党争は勢いを失う事はなく、度重なるスキャンダルによってジャスティン・ビーバーの人気が下落してBelieberが人気をなくし、共通敵を見失ったミク派が自然消滅する2010年代後半まで続く。

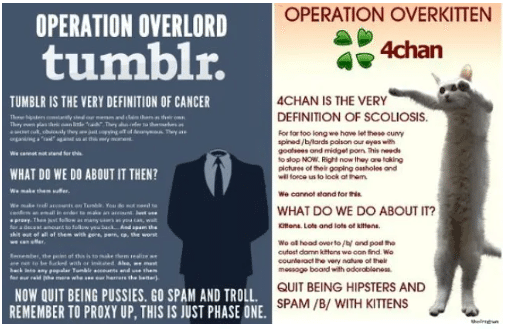

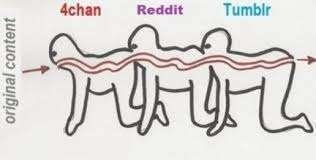

②これら少女達のうち、アニメ漫画GAME派の少なくとも一部は全盛期Tumbrを本拠地としており、定期的に襲来する4chanやRedditや宗教右派や(同じくTumbrを本拠地としていた)ラディカル系のリベラルやフェミニスト撃退に際してもしばしば主力級の活躍を見せている。ただし彼女達のその時の戦い方は(上掲の少女間紛争では観測されてない)「それぞれのアカウントを数千から数万単位で囲んでアカウント削除まで罵詈雑言や見るに耐えない画像や動画を貼り付け続ける(アカウント削除と同時に全て一緒に消えるので「後腐れは残らない」)」という残酷極まりないものだった。

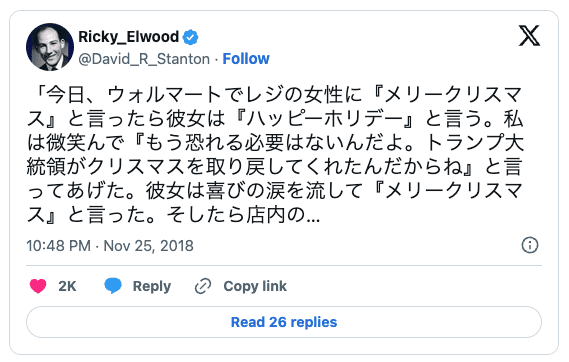

③私は当時のTwitter(現X)は覗いてないが、Tumbrに流れてきたスクリーンショット投稿を見るにおそらく「ウォール街を占拠せよ」運動残党とおぼしきアカウントが「Tumbr流の残酷な手口」で「ハロウィンに際してインディアンのコスプレをしてしまった白人少女」や「クリスマスにメリークリスマスと挨拶してしまった少女」を狩っていた模様。現れる時は数人単位だったが、私が確認してるのは全部合わせても10アカウント未満(今思い出したが、当時運営側にクレームを入れたアカウントが逆に凍結されたという噂もあり「おそらく内部に協力者がいる」「動機は一緒に私達に酷い焼かれ方をした事への精神的仕返し」説も流布)。しかも2016年度大統領選挙でクリントン陣営が敗戦して以降、ぱったりと消息を絶っている。これに関連してTumbrだけでなくTwitterでも「Evil is Gone(悪は去った)」投稿があった模様。

④民主党政権から共和党政権への推移によりポリコレ警察が勢いを失ったのを受けてか、2016年のクリスマスのネット上では、あえて「メリークリスマス!!」と記されたクリスマスカードの交換が大流行。急に決まった感じがあって足りない分を埋めるべく、いわゆる「日本の萌え絵」も出回った。

私が思い出せる限りの事実関係は以下。それではこれに関連してどんな「ロシアの影響工作」の可能性が観測されたかというと…

「ロシア影響工作」の影?

実は私は最近までこうした展開(ポリコレ警察の暴走と政権交代に伴う萎縮)についてもっと大人数を巻き込んだ大規模な展開を想定していました。それというのも。それを裏付ける様な投稿をTwitterやTumbrで数多く見掛けてきたからです。

でも最近調べたら、そういうアカウントはすべからく消滅してるか、現在は強固なトランプ支持派や親露派に成り果てていたんです。そもそも当時は国際的SNS社会においてさえ、Twitter(現X)上のポリコレ過激派と民主党を結びつける様な動きはなかったし、どう考えてもこれは…

今回の投稿自体はここまで。あまりに長文に渡るので元稿は最後に回しました。今から読み返すと「言い訳がましさ」はこの時点でもう炸裂してますね。見苦しい事この上ないです。

「2016年大統領選挙」の裏面(元稿)

実は2010年代前半、私はほとんどTwitter(現X)特に英語版にはほとんど寄り付いていません。「ハロウィンにインディアンのコスプレをアップロードした白人少女」や「クリスマスに「メリークリスマス」と挨拶した白人少女」を自らアカウントを削除するまでネットリンチに掛けるポリコレ警察が徘徊してたりして色々と物騒だったからです。

それではどうやってTwitter(現X)の情報を得ていたかというと当時のTumbrは多くの勢力から攻撃を受けており「敵情視察」と称するスクリーン・ショット投稿が数多く流れていたからです。実は上掲の「ハンガー・ゲーム」関連投稿もこの辺りがソース。今から思えば相応の偏りもあったと思われますが「2018年の大粛清」によって当時のデータのほとんどが失われた今となっては再検証したくても出来ません。そんな信頼性に欠けるソースの解析結果で申し訳ないのですが…

ああ、今から思い返すとこれもある種の集団的視野狭窄の一瞬だったのかもしれません。幾つかのアカウントで上掲の「ウォール・ストリートを占拠せよ」系活動家アカウントと「ポリコレ警察」系アカウントの重なりが発見され、しかもそうしたアカウントに限って「手練れの闘士は(戦っても勝ち目のない)正規軍との衝突を避け、脆弱な後方部隊ばかり襲う事を恥ずかしく思わない」的な言い訳も同時に流していたのです。気分はすっかりゲリラ戦?

そもそも実はポリコレ警察が用いる「追い込む過程でどれだけ罵声を浴びせても、アカウント削除に持ち込めば跡形も残らない」手口自体が小娘間党争の過程で編み出されたものでした。どう見ても彼らはこの残虐な方法を継承しており、そこから「彼らは過去にそれで焼かれトラウマを背負った」説が「自明の場合として」浮上してきたのです。今から思えば、この「自明の場合」というやつが恐ろしい?

当時の匿名若者集団の中で最大にして最も悪名を誇ったのは「インターネット社会の寵児」Justin Bieberのファン層Belieber…そしてこれに対抗して日本のアニメ/漫画/ファン層の少女達が結成した「初音ミク派」…

つまりこうした路線における当時なりの精一杯の視界での考察は①「ウォール・ストリートを占拠せよ」系活動家の少なくとも一部は、運動挫折と小娘の大群に焼かれる恐怖を体験した。②その恐怖から「Twitter(現X)上の孤立した(集団戦に慣れてないので襲われると各個撃破されてしまう)少女アカウント」しか標的に選ばず、しかもよりによって自分達が小娘達に焼かれた手段で襲うチャイルドマレスター・アカウントが「完成した」なる結論に至ったのです。それが当時の国際的SNSにおいてどれだけ普遍的な考え方だったかというと…今度は当時の私の立ち位置が問題となってくる様ですね。有り体に言って到底客観的に内省可能な状況になかったのも事実。

そもそも、ここでいう「完成した」なる認識は何処から来たのか。①児童虐待ディスクールにはアルコールやドラッグの様な依存性が存在し、罵倒の為とはいえ繰り返すうちに「それからしか快感が得られなくなる」完全依存状態に陥ってしまった様に見えた。②2016年大統領選挙においてヒラリー・クリントン候補が敗れると素早く全員がアカウントを削除して逃亡した為、まさにその状態こそが「最終形態」となってしまった。

とりあえず「彼らが去った」までは事実。問題はこれに付帯して当時「当時誰もが口々に「Evil is gone!!(悪は去った!!)」と喜び合い「メリークリスマス」と書かれたクリスマス・カードを交換し合った」なるエピソードが広く流布したものの、それを言い広めた層が、最終的にこぞって「新たに誕生した」トランプ大統領支持層に吸収されていったという歴史的展開。そう、この辺りからtumblr全盛期(2010年代前半)を終わらせた主要因の一つに数えられる「米国人の党派的分裂」問題が急浮上してくるのです。

それなら現実はどんな感じだったのか?① 私自身「Evil is gone!!(悪は去った!!)」の文字自体は確認している。ただし「Tumbrのタイムラインを流れるTwitter(現X)のスクリーンショット」という形で。そもそも我々はポリコレ警察と終始ずっと闘争状態にあったのでそういう発言をピックアップして喜んでいただけで、実はTwitter(現X)における一般人の反応なんて終始直接は目にしてない。②だからこそ断言出来るが、歴史的にこの瞬間、少なくともtumbr上にあっては(上掲の様に)「ポリコレ強硬派=既存活動家」という怪しげな決めつけはあっても「ポリコレ強硬派=民主党支持者」という認識は存在していなかった。

なお「メリークリスマス」と記されたクリスマスカードが決定的に不足し、何の制約も受けずその量産を続けてきた日本のサイトから、いわゆる「萌え絵」の類まで収集され頒布される奇異な景色までは、実際にこの目で確かめています。ただしあくまでtumbr上での話。考えてみればやはりTwitter(現X)における一般人の反応なんて終始直接は目にしてないという…

ちなみに2020年アメリカ合衆国大統領選挙で再び民主党が勝利しバイデン大統領が就任しても「ポリコレ強硬派」は再びネットに戻ってきませんでした。しかしそれ以前に2010年代も後半に入ると国際SNS社会自体が完全解体してしまったのです。どうしてそんな事に?①2010年代前半のTumbrは確かに機械学習的優位を発揮してイラスト・写真・音楽の品質向上とその外部への紹介(Curarion)に貢献した。②しかしながら、なまじそちらの方面における実力発揮が目立ったが故にテキスト方面、すなわち「ディスクールの洗練」という分野ではそれほど威力を発揮しない弱点も露呈してしまった。③だから「米国人の党派的分裂」問題を回避する事も出来なかった。とりあえずこの次元で思いつく要素はこんな感じ?

Tumbrの衰退を決定づけた「2018年の大粛清」は、あくまでビザンティン帝国滅亡を決定付けたコンスタンティノープル陥落(1453年)同様ある種のエピローグに過ぎなかったといえそうである。もちろんそれ以前の段階で「ザッカーバークの人間関係空環論」も「ショーン・パーカーの関心空間論」も敗北し、棄却された訳だが、かといって「デビッド・カープの関心空間論」が最終勝者となった瞬間は一瞬たりともなかった。

「既存活動家的アプローチ」が歴史の掃き溜め送りとならざるを得なかったのには、また別の理由がありそうです。そう、そもそも①一個人が複数のSNSアカウントを使い分け②それぞれのSNSに独自社会が形成される時代に「個人」の概念を一切拡張しようとしないままアプローチしても…