日本人と勲章の歴史:近代日本の栄典制度

勲章は、栄典の一種とされている。栄典とは、英語でhonors、すなわち名誉を表すために授与されるものを総称してそう呼ぶ。現行の日本の栄典には勲章と位階があり、戦前は爵位もその一種だった。

勲章と爵位が制定されたのは明治維新後であり、江戸時代以前は飛鳥時代の律令官制の頃に制定された位階(官位)が栄典制度の中心であった。位階は、聖徳太子が制定したとされる冠位十二階が基になっており、701年の大宝律令と757年の養老律令で定められた現存する日本最古の栄典である。

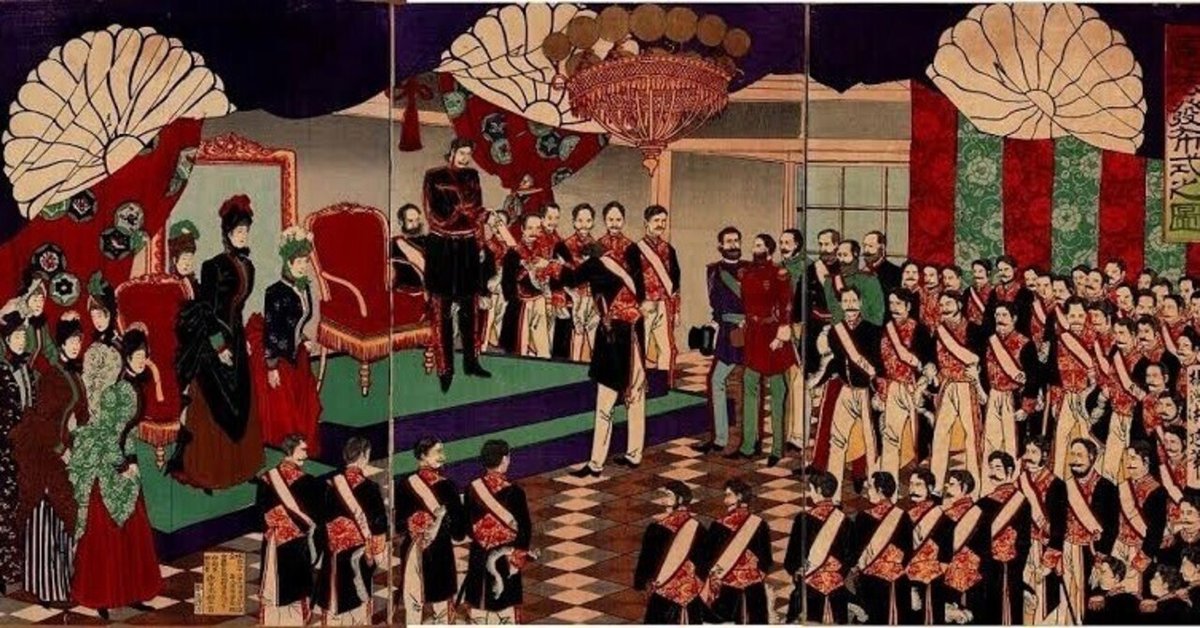

勲章という栄典は、明治8(1875)年の太政官布告によって制定された制度で、明治18(1885)年の内閣制度よりも10年も早く制定されている。この時代の日本は、富国強兵をスローガンにして、欧米列強に対抗できるだけの近代国家に生まれ変わろうとしていた。内閣制度に代表される統治機構の整備より先に勲章が制定されているのは極めて興味深い。

明治4(1871)年の岩倉使節団の欧米視察の折に、日本の近代化、すなわち文明国家化の必要性を痛感した木戸孝允、大久保利通ら明治政府首脳は、当時の列強諸国に倣って日本を天皇を中心とした近代的な立憲君主国家にしようと決意を固めた。憲法制定にはそれから20年近くの時間をかけることになるが、その間に君主(明治天皇)を日本国民統合の象徴とするため、教育勅語の制定などが行われたが、勲章の制定もその一環として行われた。

江戸末期には大名だった大給松平家当主の大給恒を中心とした「メダイユ取調御用係」は、明治6(1873)年に欧米諸国の勲章制度の調査を行い、日本における勲章制定の検討を進めた。これに伴って、先の太政官布告で日本の勲章制度の礎が確立した。

このような経緯で制定された日本の勲章だが、明治天皇は英国からガーター勲章を授与される際に側近から説得を受けて渋々受け取るなど、いかにも西洋的な勲章制度は好まなかったとされている。

その後、様々な変遷(これについては後で述べるが)を経ながら現在も続く勲章制度だが、そもそもどんな勲章があるのか知る人は少ないと思われる。

現行の日本の勲章は以下の22種類がある。

大勲位菊花章

大勲位菊花章頸飾

大勲位菊花大綬章

桐花章

桐花大綬章

旭日章

旭日大綬章

旭日重光章

旭日中綬章

旭日小綬章

旭日双光章

旭日単光章

宝冠章

宝冠大綬章

宝冠牡丹章

宝冠白蝶章

宝冠藤花章

宝冠杏葉章

宝冠波光章

瑞宝章

瑞宝大綬章

瑞宝重光章

瑞宝中綬章

瑞宝小綬章

瑞宝双光章

瑞宝単光章

文化勲章

この中で、各大綬章と文化勲章は天皇によって親授(直接手渡される)されるため、別格の栄誉とされている。それぞれの勲章については、次の回に詳しく説明する予定である。