線、面、立体(5)沈黙の先に

2005年冬、ブリュッセル、聖カテリーヌ教会の広場。クリスマスが近づくとここは賑やかになる。移動観覧車、メリーゴーランド、屋台、スケートリンク。ヨーロッパの冬の夜は暖かい(温かい)。

屋台でホットワインを買い、レコーダーをオンにしてぶらつく。後で録音を聴いてみると、誰かが誰かに「I love you」と言っている。英語で。母親が小さな子供に言っているのか。何かの冗談なのか。別に愛を告げるというような言い方ではない。私は聞いていなかったけれど、レコーダーが聞いていた。

録音された音にピアノと接触不良音などを足して何か挨拶になるようなものを作ってみる。絵葉書のようなもの。

温かくして素敵な冬をお過ごしください。

"I have nothing to say and I am saying it" -John Cage

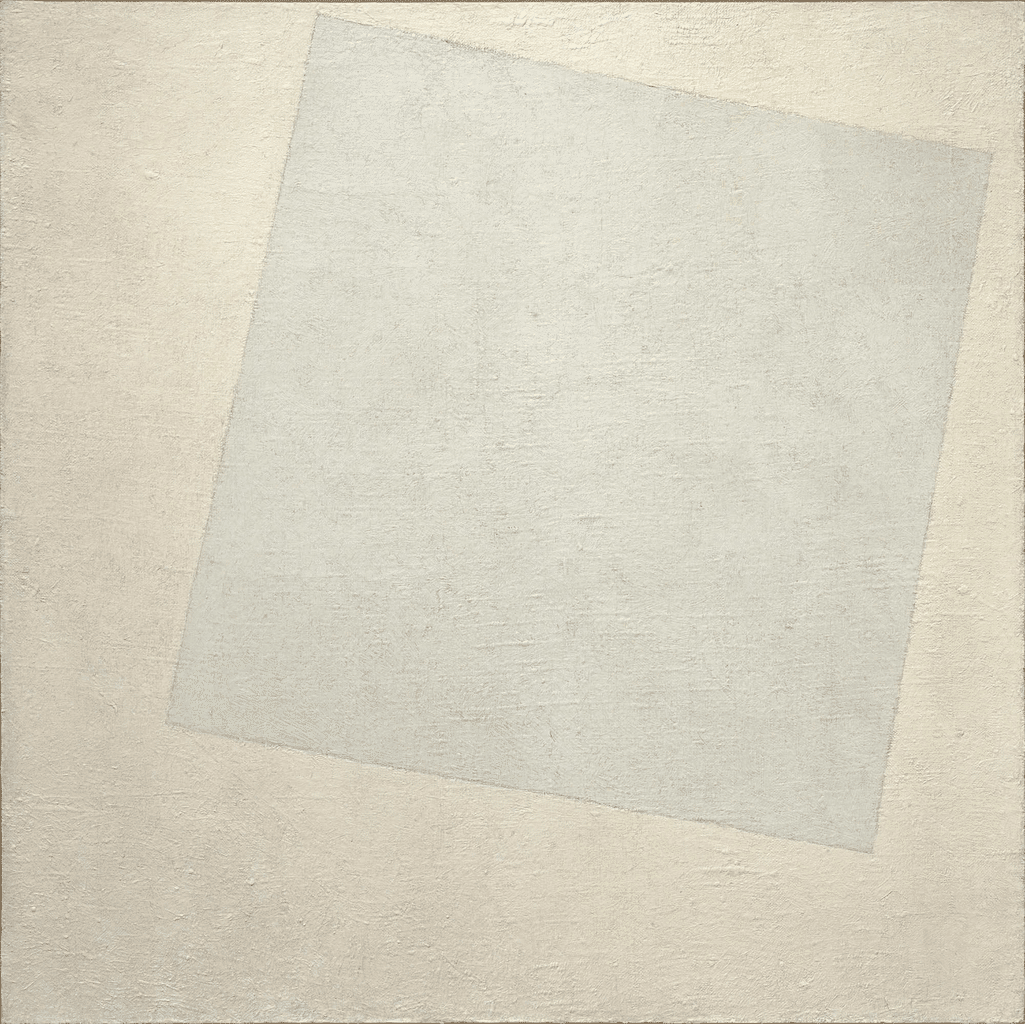

一度しか創れない作品というものがあると思う。マレーヴィチ(Kazimir Malevich, 1879-1935)の『黒の正方形』(1915)や『白の上の白』(1918)など、デュシャン(Marcel Duchamp, 1887-1968)の『泉』(1917)、ケージ(John Cage, 1912-92)の『4分33秒』(1952)。一度見れば、「ああ、わかりました」。

そういうものを創ったのちにも、それぞれの作家の創作人生は続く。どの作品も人々にいろいろ考えさせたという点で重要だし、ある意味表現のグラウンド・ゼロ、更地のような作品だけれど、別にそれでその後の作品の創作が不可能になったわけではない。

ケージの有名な言葉「I have nothing to say and I am saying it」が上のビデオでは「私は何も言わない。それが私の主張だから」と、「主張」という言葉を当てて強めに訳されているけれど、これは本来この後に続くはずの言葉の意を汲んでの訳だろう。

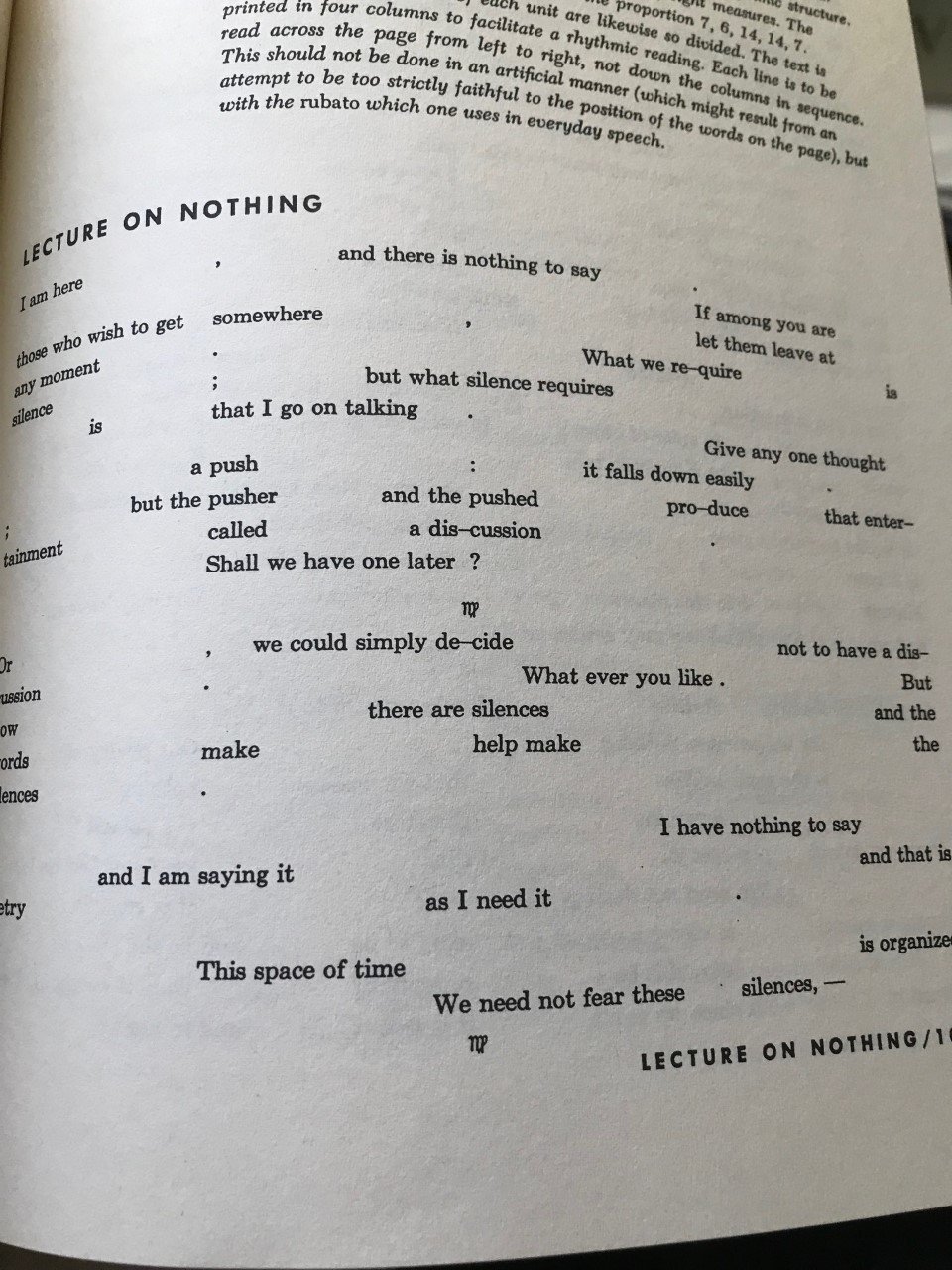

これは『Lecture on Nothing』と題されたレクチャーパフォーマンスの一節で、『Silence』(Wesleyan University Press, 1961)という本に収められている。そこでは「and that is the poetry I need it」と続く。poetry―「詩」とは、その本来の意味からすれば、「何かのかたちを伴って強い表現をすること」で、いろいろな「美」があるにせよ、ある種の美しさを目指しているもののことだ。ケージが伝えたいことは「何も言わないことの美しさ」なので、「何も言わないこと」だけが目標だったわけではない。「美しさ」も伝えなければならなかった。そのために手を変え品を変え、創作活動は続く。

ケージはレクチャーコンサートというやり方をよくやった。テキストはしばしば、ケージ自身がどのように音楽を学び、そのときどう感じ、今どう思うか、といった自伝的な内容のものだった(この『Lecture on Nothing』にもそういうくだりがある)。また、仲間のパフォーマンスについての注釈のようなもの、日々の観察についてのものもあった。イベントは仲間の演奏家たちの演奏やマース・カニングハムのダンスなどを伴っていた。

そこではケージの発する言葉も音楽になる。この『Lecture on Nothing』は下の写真のように、1行が4拍からなる1小節のつもりで読まれるように書かれてある。ただし厳密にやって不自然な読み方になってはいけない。「私はここで、何も言うことはない。あなた方の中に、私の話がどこかに辿りつくことを望んでいる人たちがいるなら、いつでも出て行っていいですよ。私たちは沈黙を求めるが、そのためには私が話し続けることが求められる」と始まる。

作曲の手がかりとしての沈黙

では、ケージの考える「沈黙(の美しさ)」とは何だろう?それを考えるのにはいろいろなアプローチがあるだろう。『Silence』にはケージが鈴木大拙の講義を受けた話なども載っているので、禅などの影響について調べることもひとつの方法だろう。けれど、思想背景を知ることは、音楽を創ることの実践には直接結びつかない。

音楽を創ることを実践する作曲家の立場から、自身の創作のインスピレーションを得るために、ケージの「沈黙」について考察しているのが、近藤譲の『線の音楽』という本だ。その冒頭は、こう始まる―「聴こえない音を夢見ることはできても、聴こえない音で出来た音楽を見付けることはできない。」ケージの『4分33秒』だって聴こえない音でできているわけではない。

ドゥルーズとガタリが、混沌に秩序を与えることが音楽の始まりであるということについて書いていることについては、私の最初の投稿で紹介した。近藤譲も、音に何らかの構造を与えることで、音は音楽になるとしている。でも、無音は構造化できないよね?Aという無音があってBという無音があっても、AとBの違いは聴き取ることができない。つまり、無音は分節できない(この章は『アーティキュレーション』と題されている)。

それでは『4分33秒』は音楽ではないのか?近藤によると、それは音楽だが「聴かれることを目指していない音楽」で、彼はそれに「外聴覚的音楽」と名付ける。

ここは少し立ち止まって考えたほうが良いところだろう。『4分33秒』ではオーディエンスは会場のいろいろな音を聴くことになるから、この作品は音でできていると言えなくもない。それは風景のなかにフレームだけを置いて、そのフレームを通して風景を見るという行為(そういう作品を創っている美術家がいるけれど、名前が思い出せない)だ。そこでは、フレームそれ自体は見られることを目指していない。『4分33秒』(ケージによるインストラクションが書かれている)はそういうフレームなので、そういう意味では聴かれることを目指していない。そのフレームを近藤は「外聴覚的」と呼ぶのかな、と思う。

次に近藤は、そのような「外聴覚的音楽」を聞こえる音で書くことは可能か?という、ちょっと観念的な問いを立て、それは「袋小路」だとすぐに結論する。次に「1音でできた音楽(ラモンテ・ヤング、 La Monte Young, 1935-)」「パターンでできた音楽(スティーヴ・ライヒ、Steve Reich, 1935-)など」などについて考える。最小限の分節化で何ができるか。また、楽音と非楽音について―音のパレットをどう用意するか?ということについても考える。ここではケージのプリペアードピアノのための作品についての関心が語られる。結局のところ、近藤譲の、透明で、さまようような、パターンがあるようでないような、予測可能なようでそうでないような、あの音楽が創られるその背景を垣間見ることができる本になっている。実は学生の時に近藤譲の作風を真似てみて、途中で面倒くさくなって放棄したことがある。

ケージの『4分33秒』に戻る。近藤は、この曲でオーディエンスが聴くのは「沈黙というドローン」だと言う。この「沈黙の持続」は演奏者のパフォーマンスとオーディエンスの作品の受け入れによって起こされる。ここで近藤は、沈黙の上に音が刻印されている―音とは沈黙の上の刻印である、という観念的なイメージを紹介する。そして沈黙は無時間で、永遠でもある。沈黙は魂で音は肉、というようなことなのかな、と私は思う。ケージについては禅の影響がよく言われているけれど、むしろプラトン的な感じかな、という気が、私には、する。

機会は自らつくるもの、だろう

ときどき音楽論などを読んで不満に思うことがある。たとえばケージについて研究するのであれば、芸術活動私生活とも伴侶だった振付家/マース・カニングハム(Merce Cunningham, 1919-2009)の作品も研究しないのか。実はしている人がいるのは知っているけれど、ケージだけをセンセーショナルに取り上げるものが多い気がする。ケージの音楽の多くはカニングハムのダンスに付随し、カニングハムのダンスはケージのイベントに付随していた。

同様に、ストラヴィンスキーの『春の祭典』の革命性について多くの人が語るけれど、初演の騒ぎを引き起こしたのは音楽だったのかニジンスキー(Vaslav Nijinsky, 1889 or 90-1950)振り付けのバレエだったのか?アメリカのバレエカンパニー、ジョフリーバレエ(Jeoffrey Ballet)は学究的な、近代のバレエを復元することをもっぱら生業にしているバレエ団だけれど、それが1987年に復元したニジンスキーのオリジナルは、今は何でもオリジナルの振り付けをやるロシアのマリンスキーバレエ(Mariinsky Ballet)のレパートリーになっているし、YouTubeでも見ることができる。これだけ研究の素材が簡単に見られる時代になったのだし、『春の祭典』が作曲の書法の研究の対象としてしか取り上げられないのならもったいないと思う。

ケージにとっての無音、沈黙にあたるものはカニングハムにとっての空っぽの空間だったと思う。そして二人は持続を共有していた。二人で「何も言わないことが主張」という作品を創り続けた。二人で互いに作品を創る機会を作り合った。機会は英語ではchanceだけど、「偶然性の音楽」と訳されているケージの音楽の手法の一部は英語ではchance operationという。機会によって組織化するということだ。機会で組織化する機会を互いに作り合ったのだ。

カニングハムのダンスの特徴は、音のリズムから独立して、体がリズムを刻むところにあった。電線に留まった鳥たちの群れからあるグループが離れたり入ったりする、そんな移り変わりをベランダから観察するようなダンス。ケージの音の持続をカニングハムのダンスが分節し、カニングハムの動きの持続をケージの音が分節する。

ケージについて、特に彼の『4分33秒』について、ケージは「どんな音でも音楽」にしたのだ、音楽の素材の拡大だ、というふうに語られることが多い。けれど、私はそれは違うと推測する。ケージは音よりも無音の方に興味があったのだろうと。だから何か音の民主化みたいなのを目指していたわけではないのだ。彼には好きな音と嫌いな音があった。

カニングハムにもそれが言える。彼は、「肉」や「骨」や「皮膚」を見せたいわけではなかった(そういう意味では日本の舞踏とは離れている)。だから中途半端なバレエ(と批判されていた)動きを使い続けた。もっと記号的な体だ。肉体にはあまりこだわっていなかった。

対象は何でもいい。見るという行為、聴くという行為、それ自体をしてみよう。そういう意図は確かにあった。その一方で美しいものとそうでないものの区別はやはりあった。でなければ、カニングハムはなぜ厳密な振り付けを続けただろう?ダンサーたちの調子が悪い時にはリハーサルを繰り返した。好きなかたちというものがあったのだ。偶然何かが起こっているように見えるようにするには、準備がいる。ゴダールがあたかも俳優たちがアドリブでしゃべっているかのような脚本を書いたのと似ている。