「こんな音にしたい」という意志をどうやって持つか?(6)

無調について考えてみる、その入り口。無調に至る入り口はいろいろあるけれど、今回は主にシェーンベルクについて。無調、12音技法、セリエル、新ウィーン楽派については論文がたくさん書かれていることは、ちょっと検索すればわかる。私は調性のない音楽はちょっとだけ書いたことがあるけれど(そもそも作曲自体をちょっとだけしかしていないけれど)、ちゃんと12音技法で書いたことはない。それでも私にとって面白いのは、その技法というより、その考え方、感じ方のほうだ。20世紀。調性のない音楽、モノを描写しない絵画、ストーリーを描写しない(シアターの)ダンス、そういったものが(まあ)普通になった。それらはどのようにして生まれたのか—そんなことをきちんと考えてたらきりがないけれど、少し始めてみたい。

モンドリアンは初めからモンドリアンだったわけではない

ピート・モンドリアン(Piet Mondrian, 1872-1944)といえば、原色とグリッドで構成されたミニマリスティックな抽象画でよく知られている(以下モンドリアンの作品の画像は全てウィキコモンズより)。

(上『Composition II in Red, Blue, and Yellow』1930年/下『Broadway Boogie Woogie』1942年)

20代後半には(1897年から1903年)、ロイスダールやホベマのような17世紀オランダの風景画と同じような題材を描いている。

(上『Farm with Laundry on the Line』1897年頃/中『St Jacob's church, Winterswijk』1898年頃/下『Truncated View of the Broekzijdse Molen』1902-3年頃)

これらの初期の絵からも、当時画家が何に関心があったかということがよくわかる。線による構成、動き、反復が生み出すリズム、トーンの変化、単純化、など。この後はときにホッパーやムンクやゴーギャンを思い出させる色使いをしてみたり、点描を用いてみたり、いろいろな手法を試す数年が続く。1908年頃からのリンゴの木を描いた一連の作品は、具象から抽象への過程を端的に示している。抽象化が一気に進むのは1911年から1912年。ちなみにワシリー・カンディンスキー(Wassily Kandinsky, 1866-1944)が抽象に移行するのもこの頃だ。

(上から『Evening Red Tree』1908-10年/『Tree』1911年/『Gray Tree』1911年/『Blossoming Apple Tree』1912年/『Composition No. XVI, Compositie 1 (Arbres)』1912-3年)

1913年からは、単に『構成(Composition)』と題された作品が多くなる。ここでひとつ強調しておきたいのは―私たちは後のモンドリアンを知っているから、若い頃の彼の作品を見て「線の構成に関心があったんだな」などと言える、ということだ。1897年のモンドリアン自身は後の彼の作品のことなど知る由もない。

抽象化してゆくことの動機にはいろいろなものが(当時の神智学の流行なども含めて)あっただろう。描かれる前の風景を目にして、「私はこの風景のどういう要素を面白いと感じているのだろうか」と自問し、面白いのは結局、線だとか色だとかトーンだとか、そういう絵を構成する要素であるとすれば、最初からその要素だけで構成してみればよいのでは?—そういう考えに至るのは自然なことだろう。19世紀後半であれば、もう写真も一般的になってきている。写真にできることを絵がやらなくてもよい。

かたちとか色といったものが、それだけで私たちの心に何らかの作用を及ぼす。私たちはそのことを経験的に知っている。抽象画を「わからない」という人は今でも少なからずいるだろうけれど、私たちの身の回りの工業製品は抽象画のようなものだし、私たちは自然を見るときにもその中に抽象画を見出す。

「具象から抽象へ」と「調性から無調へ」をアナロジーで語ることはできるか?

20世紀の初め頃、西洋美術において具象から抽象へ移行した美術家たちがいたということと、西洋音楽において調性から無調に移行した音楽家たちがいたということ。そしてそれらの美術家と音楽家は関心を―カンディンスキーとシェーンベルクのように—共有していたこと。「具象から抽象へ」と「調性から無調へ」の関係には状況証拠がある。と言っても、「それまで何かを描写していた音楽が何も描写しなくなった」というわけでは、もちろんない。

音楽はもともと、波や嵐や鳥のさえずりの情景描写をするとしても、自然の音をそのまま模することを目指すことはなかった。むしろ、観念や感情や性格などを描写することと遠く離れてはいなかったと言える。そして、自然(モノ)を描写することと観念(コト)を描写することは結びついた。たとえば「木枯らし」を描写することで「荒涼さ、寂しさ、悲しさ」を表現することは可能だろうし、「戦争」の描写が「愛国心」を表明することもあるだろう。「機械」の描写が「力強さ」から果ては「テクノロジーの進歩に対する楽観性」みたいな、とてもややこしい観念を表現するということもできるだろう。

オネゲル(Arthur Honegger, 1892-1955)の『パシフィック231(Pacific 231. 1923年)』は蒸気機関車の音をオーケストラで模している部分があることで有名だけれど、模すことはこの音楽の出発点であって、ゴールではない。

ちょっと前にベルリンフィルのメンバーが下のようなビデオを創ったけど、こういう音響さんのようなことを、オネゲルが目指してわけではないことは、聴けばわかるだろう。

では、具象を手放して抽象に向かった画家と、調性を手放して無調に向かった作曲家とは、どのような共通の関心を持っていたのか?たとえば実際に親交のあったカンディンスキーとシェーンベルクの交流が遺した文献(「カンディンスキーはどうシェーンベルクの理論を理解したか?」を研究するものが多いようだ)を調べるのが良いのだろうけど、ここではこの両者についてに限らず、もう少し一般的なことについて考えてみたい。

少し絵画に話を戻すと、一口に具象画と呼ぶけれど、「モノ(人も含む)を描くことで何かをする」ことを目指していたわけで、「モノを描くこと」は手段だったと言える。練習が目的でなく、委嘱されたり売買されるような絵なら、なおさらそうである。肖像画であれば、描かれた人が誰であるかわかるというだけでなく、たとえば委嘱者自身を描くのであれば、それなりにカッコよく「フォトショップ」する必要があっただろう。そういうレベルのこと以上に、そもそも具象画は「ステージ」されるものだった。聖書の一場面を描くなら当然想像して描かなければならないので当然だろうが、たとえモデルが17世紀のオランダ絵画のように市民であっても、それは舞台のように演出された(下はレンブラント—Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1606-69, の『夜警』)。

「写真のよう」とも言われるフェルメールの『デルフトの眺め』(Johannes Vermeer, 1632-75)の塔の位置は実際にあった位置と違っている。画家にとって理想のコンポジションがあったということだ。

写真もデジタル以前から「作られる」ものだった。アンセル・アダムス(Ansel Adams, 1902-84)の『The Tetons and the Snake River』(上)とカスパー・デヴィッド・フリードリッヒ(Caspar David Friedrich, 1774-1840)の『Memories of the Giant Mountains』(下)を比べてみよう。自然賛美はロマン派由来と言える。

カスパー・デヴィッドと言えば氷山に衝突して難破した船を描いた絵が有名だけれど、それをゲルハルト・リヒター(Gerhard Richter, 1932-)の氷山の絵と見比べても面白いので、よかったらそれぞれリンクを辿ってみてほしい。リヒターはわざと写真のような油画を描く。ときには写真のボケ、インクの擦れやヴィデオのノイズ、デジタルメディアのグリッチまで再現してしまう。カスパー・デヴィッドが描くものとリヒターが描くもの—それぞれが見る人に与える感じの違いって何だろう?

ところで、日本の広告にはよく奇妙な但し書きが小さな字で付けられている―「写真はイメージです」。imageという言葉はそもそも「像として結ばれ外在するもの」のことなので、それが誇大広告か正確な描写であるかにはかかわらず、写真がイメージであるのは当たり前だ。カタカナ英語の「イメージ」はおそらく「想像図」、「概要」、「例」、「コンセプト」、「だいたいこんな感じ」、「きれいに盛り付けるとこんな風にもなります」といったような、それこそ「イメージ」で使われているのだろうけれど。

「像として結ばれたもの」が未だ「外在する」に至っていない場合は英語ではimaginationという。写真にするにせよ、油画にするにせよ、作者はimaginationに導かれて製作することに違いはない。そしてimaginationは、作者の「見る人にどういうことを感じさせたいか」という意志と深くかかわっていて、その意志がなければimaginationは育たない。ただし、これは作者が自らの意志を言葉にできるという意味ではない。また、作者の心の中に完成図が初めからできているということではない。

「具象から抽象へ」行った画家たちと、「調性から無調へ」行った作曲家たちとの間に共有されていたものがあるとすれば、その「見る(聴く)人にどういうことを感じさせたいか」ということにあったと思う。こんな体験もあり得るよね、というふうに。それは表現したいコトの選択の範囲を広げることでもあった。それまでによく扱われていた主題とは違うことをやりたかったのだ。

いろいろな美がある

いろいろな美がある。「真善美」とよく言われるけれど、真実であることも善であることも人々の美意識に訴えることができる。官能的なものも目新しさもグロテスクなものも美意識に訴えることができる。だから私たちはゾンビも殺人鬼も人類の滅亡もフィクションとしては楽しむことができる。必要とさえしている。無調的な、または調性音楽にちょっと無調を混ぜて不安感を煽るようなBGMは今もサスペンスやホラーでよく使われる。クリシェでもある。いろいろなことを無視して(キッチュかオーセンティックか、目的は何か、クラフトがあるか、などなど)表層だけちらっと見れば、『美食探偵明智五郎』の音楽とシェーンベルクの『弦楽四重奏第1番ニ短調』の間にものすごい隔たりがあるわけではない。

もっとも、恐怖、不安、疎外、狂気などなど、そういった要素がシェーンベルクの音楽で扱われていたとしても、無調や十二音技法といったものがいつもそういうものの表現だったわけではない。たとえばシェーンベルクの弟子のウェーベルン(Anton Webern, 1883-1945)などは、ゲーテの百合や羊を愛でるような牧歌的な詩に合唱曲を書いている。ゲーテの詩をひっくり返してやろうとか、アイロニーとして扱おうとか、そういった意図は聴き取れない。シューベルトみたいな音楽になってもおかしくないような詩だけれど、そういうふうに書かなかったところが大事で、ゲーテの言葉や牧場の風景と言ったものに対する私たちの感じ方について、こんな感じ方もあるのだということを教えてくれる。清涼剤のようなところがある。

今聴いてどう感じるか

若い時のブーレーズ(Pierre Boulez, 1925-2016)は、シェーンベルクの音楽—そのフレージング―がワグナー的なものを引きずっていることを批判して、より「点描的な」ウェーベルンのやり方に、より学ぶことがあると主張する文章を書いた。ひとつの音、ひとつの身振りが屹立するのが良いので、シェーンベルクはまだだらだら歌い上げる感じが残っている、ロマン派のメロディの動きをまだ使っている、と。そもそもシェーンベルクはそういった「身振りの音楽」を目指していたのに不徹底だった、と。

第二次世界大戦の後、1950年代ごろにブーレーズを始めとした『前衛』作曲家たちが、なぜそのような、ある意味バラバラな、歌わない音楽を目指したのか(実際そういう音楽を書いたか、というのはまた別の問題だ)—興味深い問いだ。それについて書くにはいろいろ調べる必要があるけれど。

ひとつ今何となく思っているのは、かつてはいろいろな音楽の相違や対立(たとえば、「調性か無調か?」、「シェーンベルクかストラビンスキーか?」、「複雑か単純か?」、「作家性か作者の死か?」、「即興か作曲か?」、「作者の自由かアクセシビリティーか?」などなど)がよく論じられたけれど、2020年という地点からは、いろいろなものをひとつのパースペクティヴで見ることも可能ではないかということだ。アカデミックなものからポップス、ロック、ジャズ、ワールドミュージックに至るまで、今私たちの間に流布している音楽の原型はだいたい戦後30年の間にできたと言えないこともないから。雑な言い方をすれば、どれも一枚のコインの表裏と言えないこともないのだから。「世界の終わりを想像することの方が資本主義の終わりを想像することより容易い(フレドリック・ジェームソン/マーク・フィッシャー)」私たちの世界というコインの。

さて、「身振りの音楽」とは、端的には、調性や和声や動機の展開など、それまでに約束事とされてきたやり方を使わないで、音を繋げる音楽のことだ。ダンスを振りつけるときのことを想像してみてほしい。ダンスに調性はない。(伝統芸能には手の形に言葉のような意味があることもあるけれど)この動きをやったら終止であるとか、そのような決まりはもともとない。あるのは身体と場所による制限だ。敢えて調性にあたるものと言えば、ストーリーということになる(バレエのようなものなら)。シンボリズムもない、ストーリーなども説明しない、ただただ「身振りを繋ぐダンス」という命題を立てて真っ先に私が思い浮かべるのは、たとえばイヴォンヌ・レイナ―(Yvonne Rainer, 1934-)のダンスだ。作られた時も場所もシェーンベルクの音楽とは違うけれど。次の動きを繋ぐロジックをその直前の動きの中に見つけること。

動機の展開がない、ということは簡単に言えばパターンの反復や模倣がないということだ。警句とか俳句に近いものになる。むしろシェーンベルクのほうがウェーベルンから影響を受けていたのでは?という時期、1909年にブゾーニに宛てた手紙(リンクは英訳されたもの)の中でシェーンベルクは動機の展開もない音楽について述べている。形式のない、短く、ひとつか二つの音でいろいろなことを「表現」できる音楽。単に喜びとか悲しみとか型にはまった感情を表すのでなく、音自体が「表現」である音楽。そういったものが目標だと言っている。たとえば作品19の『ピアノのための6つの小品』に当時のシェーンベルクの考えが端的に表れている—短いし、そこそこピアノが弾ければなんとかなるので鳴らしてみてほしい。

直感的に書く?

そういうシェーンベルクは1909年から1912年(もし『ピエロ・リュネール』まで含めるなら)ぐらいまでで、一般的に「自由な無調」という方法で書いていた時期ということになる。シェーンベルクがブゾーニに宛てた手紙によれば。「無意識」や「直感」で書かれた音楽。もっとも「無意識」や「直感」という言葉を字義通りに受け取れるかというと、事はもう少し複雑だ。

「ふと何かが思い浮かぶものを書く」ことが直感的に書くことだとすれば、それができるようになるには、それまでに見聞きし、また書いてきた記憶が必要だ。断言するけれど、「ふと思い浮かぶもの」とは、それまでにどこかで触れてきたもの、あるいはそのおぼろげな形である。思い出されるものなのだ。

そこに何か新しいものを付け加えることは思考を通じてなされる。その思考とは言葉によるものではなく(言葉を含むこともあるだろうが)、譜面や演奏される音など、視覚や聴覚でなされるものだ(スケッチ、即興などなど—アイデアというものは、いつも何か外在化された形としてしか現れることはない。アイデアはそれ自体では存在しない)。それらは記憶として残り、記憶は更新され、やがてまたふと思い出されるのを待つ。また、思い出すことも思考のうちである。容易くやってくる思考とそれを邪魔するような、慣れないものを付け加えようとする思考がある(容易くやって来るものを受け入れなければ、創作など続けていくことはできない)。

そうこうするうちに、どこかで、「えい、これでやってみるか」という跳躍が必要と感じることがある。決定には感情が働く。感情が働かなくては何も決定できない。どんなに理詰めでやってきたとしてもいずれどこかで跳ばなければならない。

見る前に跳べ

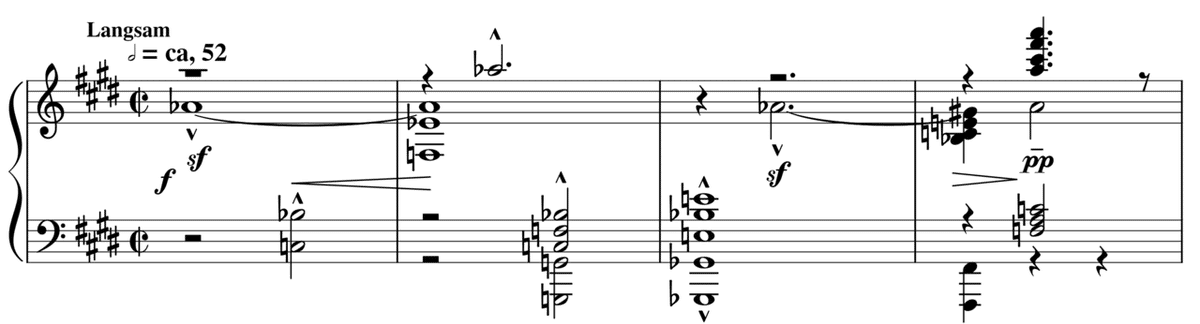

1906年に書かれた『室内交響曲1番』の冒頭5小節目のアウフタクトから現れる、上行する完全4度のモットーのように。当時としては、不自然だ、人工的だ、そう言われるかもしれないけれど、とりあえずやってみようか、という感じ。シェーンベルク自身が実際にどう考えていたかは私は知らないけれど。モットーは主に後半に変奏、展開される。ミステリー小説の結末で謎が明かされるように。

跳ぶ前に見よ

このモットーが唐突に聴こえるのは、直前の4小節目でFメジャーにピアニッシモで柔らかく終止しているからだ。最初の3小節ではFのドミナントであるC7にテンションノートを加えたものが7度音程と4度音程を強調するような形で小分けにして鳴らされる。4度の積み重ねはすでに「予備」されていると言える。

どれぐらい跳んだか?

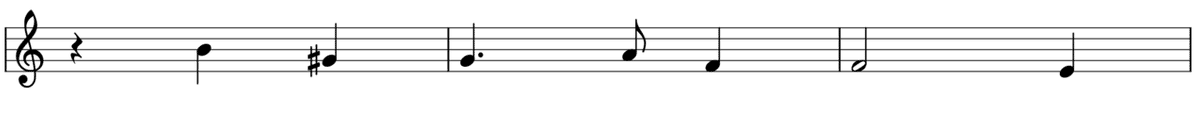

下のフレーズにどんな和声を付けることができるか?

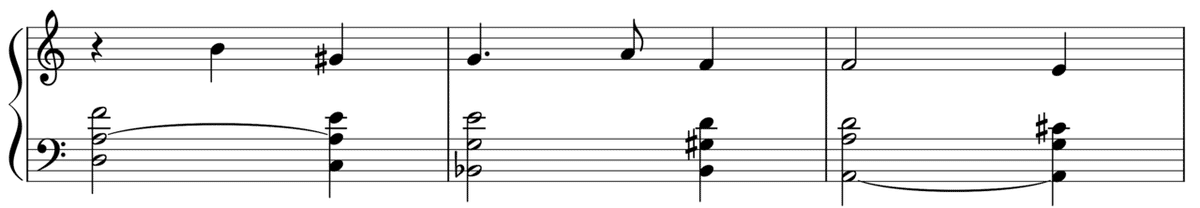

なるべくコンベンショナルなやり方でやるとすれば、たとえばこんなふうにできるだろう。

上ほどコンベンショナルではないけれど、こんなふうにも。

別のやり方。少しフレーズを延長してどんな感じの音楽が可能か考えてみる。

実際には、シェーンベルクはこう書いた。1909年に書かれた『ピアノのための3つの作品(Op. 11)』。その1曲目の冒頭。

この曲を調性の範囲で解釈しようとする研究もあるみたいだけれど、それはかなり無理があるような気がする。それまでに彼が書いてきたもののエコーのようなものは聞こえる気はするけれど。シェーンベルクの初期作品で爛熟した後期ロマン派として人気の高い『浄められた夜(Op. 4)』は、書かれた当時「インクの乾いていない『トリスタンとイゾルデ』の譜面を擦ったような」と評されたらしいけれど、その言い方を借りれば、1909-12年のシェーンベルクの音楽はそれ以前の彼自身の音楽の譜面をランダムに新しい紙にこすりつけたような感じで、形跡はうっすらとしている。消滅の美しさ。ただ、そういうシェーンベルクは数年間で、その後新作がしばらくなかった後、1920年代のいわゆる12音技法の頃からは、また変わってくる。

シェーンベルクの弦楽四重奏曲

初期のシェーンベルクは、クロマティックなハーモニーは確かにワグナー由来だけれど、一方で緻密な動機の扱い方などはむしろブラームスを感じさせもする、いろいろな作曲家から学んだのだろうな、ということは想像できる作風だった。動機の変奏と展開がもともと得意だった。後の作品を知っていれば、ダイナミクスや密度の急激な変化に関心があったことがうかがわれる。そんなことが言えるのも、モンドリアンの後の作品を知っているから初期の作品の中に後の片りんを見出すことができるのと同じ理屈だ。

『浄められた夜』に続いて四つの弦楽四重奏曲を順番に聴いてみる。先に触れた1909-12年の期間には弦楽四重奏曲はない。どれも規模は比較的大きめだ。

リンゴの木の分解が数年の間に起こったのと違い、こちらは30年以上に亘る推移を見ることになる—『浄められた夜(1899年)』『弦楽四重奏曲1番(1904-5年)』『2番(1908年—カンディンスキーがシェーンベルクに出会ったのはこの曲が演奏された演奏会でだった)』『3番(1927年)』『4番(1936年)』。ざっと一瞥して、どの曲にも共通するのは、動機を分解してリズムパターンのようなものを作り、それを推進力にして音楽を進めるやり方だ。同音反復を含む音形を多用する。表情や速度や密度の急な変化が緊張を生み出す。3番と4番は12音技法ということになるけれど、テクスチュアとしては初期というか、『室内交響曲』のあの錯綜とした感じにちょっと戻っている。1909-12年の警句のような作品たちと比べたら、という意味で。動機はむしろ初期より明快な感じ—それはモンドリアン的なグリッドを思い起こさせる。