利己的な健康経営

「社員から健康経営について不満の声があがっている」

「健康経営の成果がうまくでない」

「社内で施策実施の合意が得られない」

そんなことを感じている方は、「利己的な健康経営」の視点で考え直すとスッキリするかもしれません。「利他的な健康経営」と、「利己的な健康経営」を切り分ける視点を知ることで、思考整理の一助になれば幸いです。

「産業保健のインプット大全」「産業保健2050」に続いて、3つ目の産業保健noteを書いてみました!😌

— やすまさ@産業保健の王子 (@yasumasa1995) March 21, 2021

「健康経営」が思い通りいかず悩んでいる方に、届いてほしい…!#産業保健 #健康経営@yasumasa1995 #note https://t.co/NSAwk1oaQV

健康経営の2つの顔

健康経営には2つの顔があります。「公衆衛生」としての顔と、「経営戦略」としての顔です。

国が国民を健康にして、健康寿命を伸ばし、医療費適正化を実現するために、産業保健(職場の健康管理)の領域に「健康経営」を持ち込んだ側面と、「労働=健康を害する」という前提で長時間労働が是とされてきた日本企業が、「働いて、健康・幸せになる」という新しい常識への転換が求められているがゆえの経営戦略としての側面があります。

健康経営は、もっと利己的であるべき!

日本企業の健康経営について、一部の人材をキャリア支援する「利己的な健康経営(=本業としての健康経営)」をもっとしていこう!というのが僕の主張です。対象をハイリスク者に絞った上で、もっと本業と連動させた健康経営をしていくべきだと考えています。

「公衆衛生」としての健康経営ではなく、「経営戦略」としての健康経営をしていこうということです。

全社員をまんべんなく健康にして公平性を担保するような施策や、会社の事業と関係ない施策は最小限にして、「下心を出して、不平等な健康経営を会社経営のためにもっとしていこう!」ということです。そう感じている思考背景をまとめます。

「利己的な健康経営」とは?

「社員の健康のため」ではなく、「企業の経営のため」の健康経営を「利己的な健康経営」と呼ぶことにします。社員の健康を第一の目的にするのではなく、健康経営を「特定の人材へのキャリア支援」と捉えて、企業の経営戦略のいち手段として社員を健康にするという考え方です。

なぜ「キャリア支援」なのか。それは、健康経営というものが会社の経営戦略を推進するために「意図的に特定の人材に対して会社のリソースを投資して、支援する人事戦略」だからです。

例えば、特定のスキルをもったエンジニアが会社の経営上欠かすことのできない貴重な人材だとします。その場合、その人材の採用や定着支援のために、特定の人材に絞って何らかのキャリア支援をすることは納得できるかと思います。

利己的な健康経営:

【目的】企業の経営のため(健康経営=キャリア支援)

【位置付け】人事戦略

【公平性】不平等(特定の社員のためにリソースを傾ける)

【予防のアプローチ】ハイリスク・アプローチ

利他的な健康経営:

【目的】:社員の健康のため(健康経営=健康の保持・増進)

【位置付け】福利厚生(慈善活動)

【公平性】平等(全社員にまんべんなくリソースを使う)

【予防のアプローチ】ポピュレーション・アプローチ

利己的な健康経営と利他的な健康経営の違いをまとめると上記のようになります。

なぜ「利己的な健康経営」が必要なのか?

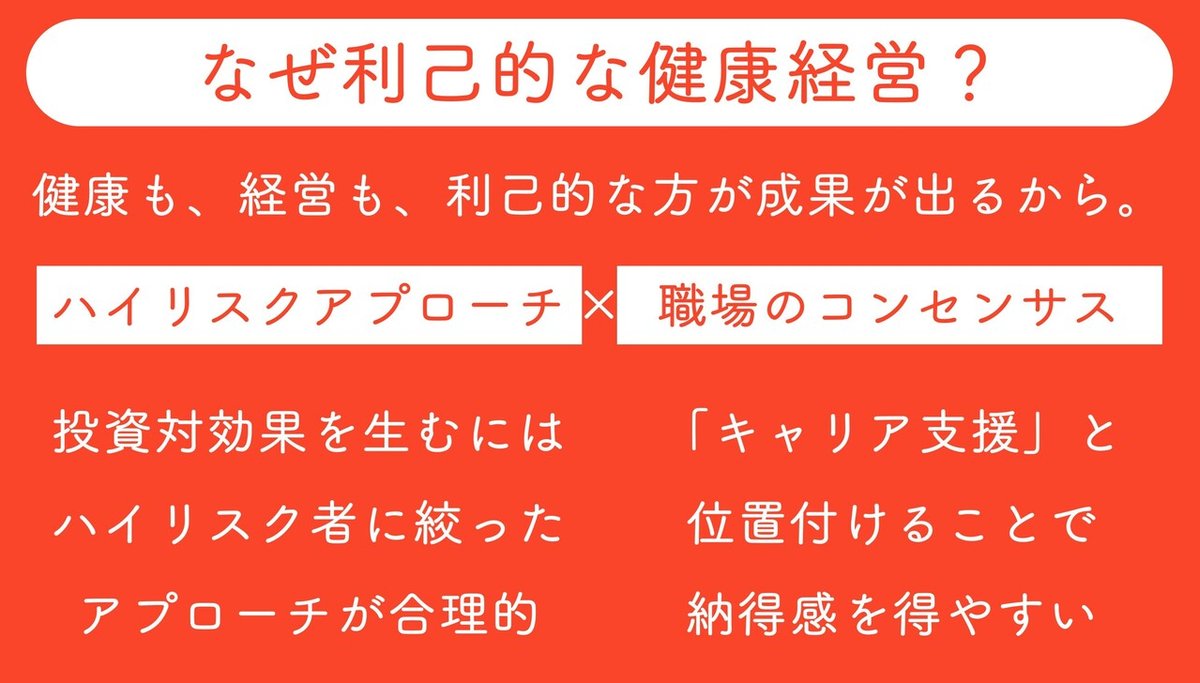

利己的な健康経営がもっと必要な理由は、とてもシンプルです。健康も、経営も、利己的な方が成果を出しやすいからです。

【1】ハイリスクアプローチをするため

第一に、健康施策はハイリスクアプローチの方が投資対効果を効率的に出しやすいためです。

健康施策のアプローチ方法には「ポピュレーションアプローチ」と「ハイリスクアプローチ」があります。母集団全体の健康リスクを下げるポピュレーションアプローチよりも、ハイリスク者に絞って対策していくハイリスクアプローチの方が投資対効果が生まれやすいです。これは健康施策に限らずあらゆる人事施策に共通していえることでもあります。

【2】職場のコンセンサスを得るため

第二に、不平等が生まれることを前提としたハイリスクアプローチでの健康施策について社内の合意をとるために利己的な健康経営の思想が役に立つためです。合理的な健康経営の施策では「特定の社員に対する不平等なキャリア支援」を行うことになります。不平等ゆえに、会社として意図する人材の価値が向上し、経営指標の改善につながるわけです。

しかしながら、特定条件の社員を優遇することは、社内から反感をかいやすく、説明責任が求められます。別に社員側は求めてもいないのに、社員を健康にするために特定の誰かだけ優遇したり、成果が出るのかよくわからない施策に会社のお金を使うとなったら、社員が反発するのは当然のことです。

「キャリア支援」と健康経営の施策を捉え直して、どのように経営に寄与するのかを説明すれば、職場でのコンセンサスを得やすいでしょう。

【利己的な健康経営が必要な理由】

①ハイリスクアプローチで投資対効果の高い健康施策をするため

②経営指標と関連させることで特定社員をキャリア支援する背景について、職場内での合意形成・施策推進を円滑にするため

日本の健康経営の課題

健康経営とは、企業で働くひとの健康管理をコストとしてではなく、戦略的な投資と考えるコンセプトです。健康経営は、経営の成果を前提とした概念なので、経営指標と紐付けで考えるのは当然のことでもあります。

しかし、それとは真逆な「利他的な健康経営」になりがちなのが今の日本企業の課題かなと思います。

つまり、「平等」に全社員の健康を促し、どの経営指標と関連するか曖昧で、投資対効果の悪い健康経営に陥ってしまっているということです。

もちろん、ポピュレーションアプローチが有効な場面もありますし、経営指標と無関係に見える施策にも一定の価値はあるかと思いますが、その点を踏まえても「利他的な健康経営」に偏りすぎているというのが現状かと思います。

利他的な健康経営に陥るワナ

企業が利他的な健康経営に陥りやすい理由は、不平等だと社内からの不満が起こりやすいためです。

日本が「健康経営」に力を入れている背景として、国の医療政策として健康寿命を伸ばして医療費を削減するためのチャネルとして対個人の施策だけでは弱いので「対企業」や健保を活用した予防的介入を試みているということがあります。そのため、健康経営優良法人の認定制度を設けて、企業が健康経営を取り入れ施策のPDCAサイクルを回していくモデルを作りました。

ですが、そのフレームワークをそのまま活用したがゆえに利他的な健康経営に偏りすぎたのではないかと考えています。

【企業が利他的な健康経営に至るプロセス】

①健康経営をとりあえずやろうと決める

②健康企業宣言や健康経営優良法人の認定基準を参考にとりあえず書いてある施策をやってみる

③社員からすると「会社から健康にされる筋合いはない」ので、よくわからないお金の使い方に不満がつのる

④社員からの不満に怯えて、健康経営の施策が「公平性」を重視した施策になる

⑤健康にも、経営にも、価値をうまない健康経営に陥る

企業の社会的取り組みの二面性

ここまで利己的な健康経営が合理的である理由と、日本企業が利他的な健康経営に陥りがちだった背景をまとめてきました。しかし、あくまで、どっちが良い悪いというものでもなく、思想の違いであることをご理解いただければと思います。

その参考として、企業の社会的な取り組み(CSR)の二面性をご紹介します。CSRの二面性にあてはめて、「利己的な健康経営」と、「利他的な健康経営」の違いを整理していきます。

【1】CSRの捉え方の違い

「企業の社会的責任」と訳されているCSR(Corporate Social Responsibility)という言葉。聞いたことくらいはあるかと思います。このCSRについて、実はヨーロッパとアメリカでは大きく捉え方が異なります。

ヨーロッパ的なCSRは、「本業としてCSRで儲ける」という考え方です。事業とは、企業が社会をどこへ導きたいかという社会性のあるビジョンに向けて行われるべきものであり、本業としてのCSRが重んじられます。

一方でアメリカ的なCSRは、本業とCSRを切り離した考え方です。本業は利益ファーストで社会性はあまり考えずにがっつり稼ぎ、そのお金を寄付することで社会的責任を果たそうというものになります。

【CSRの捉え方の違い】

・ヨーロッパ的CSR:本業として、CSRで儲ける(CSR=本業)

・アメリカ的CSR:本業で稼ぎ、寄付でCSRをする(CSR≠本業)

【2】日本の健康経営は「アメリカ的CSR」に似ている

CSRの二面性にあてはめて考えると、日本の健康経営は、アメリカ的なCSR観に寄りすぎた健康経営が行われているといえます。つまり、本業とは関係なく、ボランティアとして社員を健康にしがちということです。

「なんとなく、婦人科健診を会社負担にしてみる」

「健康経営優良法人の認定基準にあるから、社食系のサービスをとりあえず入れてみる」

「肥満が多いから、とりあえず運動促進の施策をしてみる」

「とりあえずいっぱい歩かせるために歩数でポイントたまるようにする」

そういった健康経営が少なくないかと思います。

ハライチの澤部さんが「関係なくなっちゃったよ!結構序盤で本業関係なくなっちゃったよ!!」と突っ込むレベルで、特に中小企業において「慈善活動としての健康経営」が顕著です。本当はリソースの少ない中小企業こそ、利己的な健康経営でハイリスクアプローチに取り組むべきなのにです。

健康経営の施策の成功が、「どのような経営指標に紐づいているのか?」をほとんど考慮せず、社員を健康にすることだけを考えがちなのです。(それはそれで素晴らしいことだとは思いますが、効果性、持続性のない取り組みも少なくないでしょう。)

【3】健康経営の2つの捉え方

CSRの二面性を参考に、健康経営の二面性を整理すると以下のようになります。

利己的な健康経営とは、「本業のために健康にする活動」です。本業として、自社のビジョン・ミッションや、事業KPIの達成のための手段として社員を健康にする思想になります。これはすなわち、特定の社員に対する「キャリア支援」です。

利他的な健康経営とは、「慈善的に社員を健康にする活動」です。事業とはまったく関係なしに、 事業で稼いだ利益のうち余ったお金で社員を健康にすることを第一義とした思想になります。

健康経営の2つの側面

【利己的な健康経営】本業のために健康にする

【利他的な健康経営】慈善的に社員を健康にする

利己的な健康経営の事例

利己的な健康経営の事例を3つ紹介します。一見すると全く異なる健康経営の事例ですが、「利己的か、利他的か?」という視点で捉えると共通点が見えてくるかと思います。

【事例1】Appleの卵子凍結支援

1つ目の事例はFacebookを筆頭とした、Apple、Google、Amazon、Twitter、Uber、NETFLIXなどの女性社員への「卵子凍結」支援です。優秀な女性エンジニアなど、経営の鍵を握る人材に活躍し続けてほしいという会社の経営と直結した施策かと思います。

実はApple社が「託児所を作る前に、卵子凍結支援をした」という事実が強い批判を受けていました。子どもを育てる支援よりも、出産を先延ばしにして働かせることを優先させるのは倫理的におかしい、と。

確かに、賛否両論あると思いますが、女性にとっては選択肢が増えるだけでデメリットはありませんし、会社としては働く人を支援したいのは正直なところでしょう。利己的な健康経営としてわかりやすい事例かと思います。

これは「女性のキャリア支援」に変わりありません。詳細は以下の記事を読むとわかりやすいです。

【事例2】ヘルスケア事業会社の健康経営

2つ目の事例はヘルスケア事業を経営する会社の健康経営についてです。

【2-1】ジョンソン・エンド・ジョンソン

ジョンソン・エンド・ジョンソンです。経済産業省の『健康経営の推進について(令和2年9月経済産業省ヘルスケア産業課)』で紹介されている事例になります。

「健康経営は投資対効果がちゃんと出るんだ!」ということを説明する資料として、この図を見たことがある方も少なくないとは思います。

ジョンソン・エンド・ジョンソンに関しては、利己的か、利他的か、どちらの捉え方もできるかなと思います。本気で社員の健康を追求した結果として、「生産性向上」「リクルート効果」など経営指標に対するポジティブな結果は出ているという意味では利己的な健康経営の側面あります。

実際に行っている施策自体はよくある健康経営です。ポピュレーショナルな施策・制度もたくさんあります。しかし、最も重要なのは、ジョンソン・エンド・ジョンソンの主幹事業が「ヘルスケア事業」であるという点かと思います。顧客の健康に責任を持つ事業だからこそ、社員の健康にも責任を持つ。それが自社のサービスの思想にもつながるという点で、「本業としての健康経営」と言える事例かなと考えています。

【2-2】エーザイ

同様に、ヘルスケア事業を提供するエーザイの「hhc」の思想も、利己的な健康経営の一環と捉えることもできるかもしれません。

わたしたちのめざすヒューマン・ヘルスケア(hhc)

エーザイの社名に“製薬”という言葉はありません。なぜなら、わたしたちが本当に作りたいものは、(薬とその先にある)患者さまとそのご家族のかけがえのない希望に満ちた毎日だからです。

「患者さまの真の想いは?」「ご家族の心からの願いは?」患者さまの傍らに寄り添い、患者さまの目線でものを考え、言葉にならない喜怒哀楽を感じたい。その想いや願いを明日の希望に変えていくために、私たちはチャレンジを続けていきます。

(出典:ヒューマン・ヘルスケア(hhc) | エーザイ株式会社)

【事例3】キャンプ好きしか採用しないスノーピーク

3つ目の事例がスノーピークです。アウトドア好きなら知らない人はいないブランドかと思います。「健康経営」という文脈ではあまり話を聞いたことがないかもしれないですが、「利己的な健康経営」「本業としての健康経営」を見事に体現させている組織だなと感じたのでご紹介します。

キャンプを中心に「衣食住働遊」とさまざまな事業を展開していますが、生活の中で自然と人、人と人がつながり人間性を取り戻すことを一貫して目指しています。

「衣食住働遊」

自然と人、人と人がつながる豊かな生き方のために。

根源的な人間の営みに近い体験、それがキャンプ。

キャンプは個人の人間性を回復するだけでなく

家族や、友人、仕事仲間との絆も深めてくれます。

しかし日本のキャンプ人口はおよそ7%。

大都市から大自然、地球上のあらゆる場所、あらゆる人に、

人間もひとつの自然だ、と気づく体験を広げてゆけたら、

人生の価値は、どこまでも高めていける。

私たちスノーピークは、

人生を構成する5つのテーマ「衣食住働遊」に沿って、

現代社会が抱える課題に対して、様々な事業で取り組んでいます。

この会社は「キャンプ好き」しかいないということで知られています。代表へのインタビューで以下のように語られています。キャンプ好きが集まるからこそ、徹底してユーザーの視点で自分がほしいもの、好きなものを作れるわけです。

とはいえ、事業も含めて根底には「好き」という気持ちを大事にする会社です。アウトドアが好きでないと苦痛な組織風土かもしれません(笑)。 土日にお客様と一緒にキャンプをするイベントも多いですし、言うなれば「好きな人しかいられない会社」になっています。

ですから、キャンプ事業を立ち上げて以降、私が採用をした人はみな、キャンプが好きな人です。

(出典:「アウトドア好きばかりが集まる」組織文化がスノーピークの好調を支える)

キャンプ好きしか集結しておらず、キャンプを考えることが事業成長にとっても重要な意味を持つ組織において、例えばキャンプ費用を補助することは非常に経営に対して効果のある理にかなった取り組みと言えるかと思います。

キャンプと関係ない事業を経営する会社で同じことをしても意味がありません。僕のようにそこまでアウトドアに興味がない社員からしたら、「遊びに会社のお金使うなんて、どうかしてるよ!」と不満が募ります。事業と人事戦略(=健康経営)が一貫したわかりやすい事例かなと思います。

これからの健康経営に求められる思考回路

これから利己的な健康経営を推進していくにはどのように思考を進めていけばいいのかを最後にまとめます。

現在の思考プロセスは、健康企業宣言、健康経営優良法人の認定基準や施策の参考例のフレームワークにそったPDCAサイクルで健康経営の施策を回していることが大半です。しかし、PDCAサイクルの思考プロセスからは、「卵子凍結」「ヘルスケア事業とシナジーを生む健康経営」「キャンパーしか採用しない」というような施策は生まれにくいでしょう。

健康経営優良法人の認定基準に即した健康経営は、利他的な健康経営に陥りやすいので、少し気をつける必要があります。国の政策として、健康寿命を伸ばす、医療費を削減するということをやりたくて、対個人への施策だと届かないので対企業に健康経営をお願いしている側面もあるので、国としては「社員の健康を第一義」とした綺麗事でフレームワークを作るしかないのです。

健康が数年単位で成果を出すものである都合上、着実に一歩ずつ改善をするPDCAサイクルが有用な一方で、変化が激しい環境、価値観が多様化する環境の中でスピード速く成果を出すにはOODAループで考える視点も求められてきます。

健康経営優良法人のフレームワークを一旦無視して、ゼロベースで「自社にとって健康と経営をつなぐものって何だろう?経営戦略の手段として健康をうまく使えないだろうか?」と思考を張り巡らせてみてください。経産省が作ったフレームワークを鵜呑みにするのではなく、事業戦略と紐づいた自社らしい健康経営を推進することこそが健康経営の本質です。

もちろん、既存の施策について「特定社員への不平等なキャリア支援」と捉え直して、各種施策や制度の位置付けを整理してみることも有益だと思います。

健康経営の結論

【健康経営の結論】

・企業の社会的な取り組みには「本業としてやる思想」と「ボランティアとしてやる思想」の2面性がある。

・健康経営について、前者を「利己的な健康経営」、後者を「利他的な健康経営」と呼ぶことにする。

・日本では健康経営こそ浸透したものの、社内での不公平感を出さないために「利他的な健康経営」をやりがちで、健康にも、経営にも繋がらない残念な現状がある。

・ハイリスクアプローチで投資対効果を出すために、経営戦略に紐付けて不平等な健康経営の施策を「キャリア支援」と位置付けて職場のコンセンサスを取りながらもっと進めていこう。

・利己的な健康経営は、いわば「本業」としての健康経営。健康経営優良法人認定基準のPDCAサイクルではなく、OODAループを活用した「変化への適応」や「自社らしい健康経営」が求められる。

このnoteを書こうと思ったきっかけは、「健康経営ってキャリア支援と捉えるといいんじゃない?」という話で急遽開催されたYouTubeのLive配信を聞いたことでした。なるほどな〜と思って、健康経営を利己と利他の二面性で思考整理してみました。

今日は@yotayamada @masaki_kobashi とSCSK人事の海野さんと公開オンライン飲み会?健康経営はキャリア支援と捉えると良いかもという話で学びのある時間😊

— 福谷直人@【肩こり・腰痛】テレワーク対策支援ポケットセラピストを展開中! (@nafukutani) March 10, 2021

来週17日の19時からは、今日の話にもでた永田智久先生と在宅勤務者のプレゼンティーイズム・エンゲージメント・健康課題について話すのでぜひ。 pic.twitter.com/iX04FurZWu

組織がどうありたいのか、ビジョン・ミッションを体現した健康戦略だから、経営指標と紐づいた健康戦略だから、意義のある施策になると思うんですね。予防医学の観点からも、経営の観点からも、「健康経営は利己的に振り切った方がみんな幸せになる」と僕は思うのですが、みなさんはどう思いますか?ぜひ読んだ感想を教えてください!

この記事がおもしろかったら、ハートマークの「スキ」をクリックしていただいたり、産業保健仲間にシェアしていただけると励みになるので嬉しいです。ご質問などは気軽にTwitterでDMください〜!

参考文献

・健康経営の推進について(令和2年9月経済産業省ヘルスケア産業課)

・健康投資を促す!「健康経営」~次世代ヘルスケア産業協議会 第2回健康投資WG会議資料

・ヘルシー・カンパニー―人的資源の活用とストレス管理

・職場の健康がみえる 産業保健の基礎と健康経営

・導入から5年、アメリカ企業による卵子凍結支援の効果は?

・藤野氏が語る、健康経営を行う企業に共通する本質とは

・中村洋一郎が聞く!『現社員が語る、世界最高の健康経営:ジョンソン・エンド・ジョンソンの取り組み』

・「アウトドア好きばかりが集まる」組織文化がスノーピークの好調を支える

産業保健に興味のある方は、ぜひ上の2つのnoteも読んでいただけると嬉しいです!

2021年6月末まで、クラウドファンディングを実施しています!上記ページを見ていただけたら嬉しいです。自殺予防やメンタルヘルスに関心のある方はTwitterなどで気軽にご連絡ください。