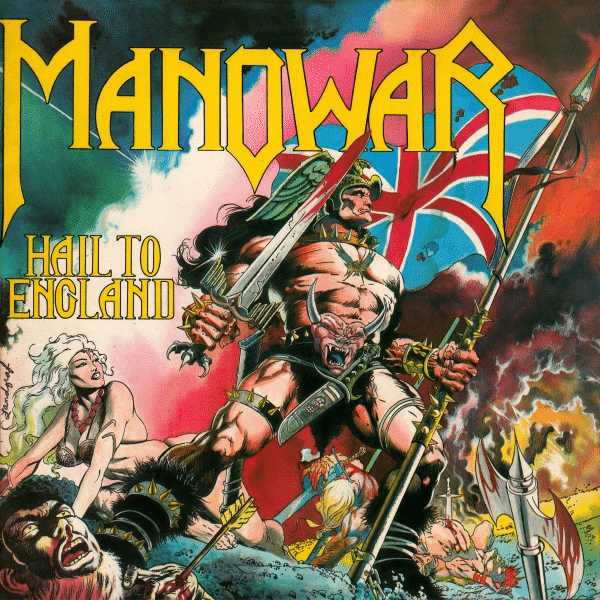

連載:メタル史 1984年⑩Manowar / Hail to England 情報編

US Power Metalの雄、Manowarの3作目。US Power Metalについては以前Manilla Roadの記事でも触れましたが「剣と魔法、ドラゴンといった幻想世界を描き大仰な音楽性と物語性を持ったメタル」です。単純な音楽性だけでなく物語を語ること、世界観を作ることが重視されているのが特徴。なのでバンドのビジュアルもたいていコスプレ的というか、非日常なルックス。その中でもManowarは特に「本気度」が高いバンドとして知られています。

UKのVenomもこっち系のビジュアルでしたね。Heavy Metal=マッチョというイメージを形作る原型の一つとなったバンド。バンド名の「Manowar」は「Man Of War」の略で、同名の戦艦がありますがバンドリーダーのジョーイ・ディマジオによると「Warrior(戦士)」と同じ意味で名付けたとのこと。いずれにせよ徹底しています。

バンドの中心人物はベースのジョーイ・ディマジオとボーカルのエリック・アダムス。この二人は幼馴染でもあります。いろいろとメンバーチェンジが多いバンドですがこの二人だけは不動のメンバーで現在も活躍中。とにかくブリブリ弾きまくるベースで、Iron Maidenのスティーブハリス以上に前面に出てくるスタイルのベースと、とにかく暑苦しい、筋肉を感じさせるエリックアダムスのボーカルの絡み合いがこのバンドの本質です。複雑なベースラインに合わせてドラムもバタバタと展開し、ギターもそれに応える。

Manowarはキャリアを経るにつれだんだんと筋肉度合いを増していきます。一切音楽性もビジュアルもぶれない。ある意味聖飢魔Ⅱみたいな「キャラクターを徹底したバンド」であった。

一番左がジョーイ・ディマジオ、通称「閣下」

右から二人目、少し前に出ているのがエリックアダムス

彼らはUSのバンドなのですがUSより欧州で評価を得ました。もともと欧州、特にUKメタルへの憧憬を隠さないバンドで、本作はタイトルからして「Hail To England(イングランドを讃えよ)」。まさにN.W.O.B.H.M.の中でもギミック的な部分、ファンタジックな世界観をさらに過剰化させて突き詰めていったようなバンドです。ライブの大音量でも有名で、ギネス記録も持っていたはず。この辺りのセンスも王道というか、昔はディープパープルやレッドツェッペリンといった初期ハードロックバンドは音の大きさを競い合い、マーシャルの壁をステージに積み上げていた。その時代の「音が大きい=強い」みたいな価値観を愚直に持ち続けていたバンド。あと、5時間1分のライブを行い、2008年当時「世界最長のヘヴィメタルコンサート開催記録」も保持。存在そのものがある意味ファンタジック(非現実的)な存在感があります。

結成は1980年。ニューヨーク州オーバーンという小さな町(人口2万人ぐらい)で、カナダとの国境も近い北の方の町です。当時、ジョーイ・ディマジオはBlack Sabbath(Heaven And Hell Tourの真っ最中)のベースローディー兼パイロマネージャーとしてツアーに同行しており、そこでギタリストのロス・ザ・ボスと出会う。

ロスは当時Shakin' Streetというバンド(女性ボーカルを冠したフランスのバンド)に在籍しており、彼らが意気投合してバンドを組むことになります。Shakin’ Streetは1978年デビューで、70年代から女性ボーカルを冠したハードロックバンドとしてはかなり稀有な存在。音楽的にはハードロック、パンクロックからヘヴィメタルへの過渡期というイメージです。フランスという土地から出てきたのもちょっと突然変異感。

ロスはもともとアメリカンパンクロックの源流ともされるThe Dictatorsの創設メンバーです。なお、The Dictatorsはアメリカンパンクの源流と言われながら、デビューアルバムのプロデューサーがBlue Öyster Cultの仕掛け人、サンディ・パールマンであったり、ベーシストのマイク・メンドーサはのちにTwisted Sisterに参加したり、とメタル系の人脈と近いバンド。この当時のNYではヘヴィメタルとパンクの源流が同じところにあったことが分かります(その両方に関わっているBÖCはUSメタル史において重要なバンド)。これはのちのロンドンパンクがハードロック(当時はQueenやLed Zeppelineが最も巨大なバンドだった)やプログレ(YesやJethro Tullなど)への反発で彼らのスタイルを否定した(ショーアップされたステージの否定、ギターソロの否定、長尺曲の否定、演奏技術の否定)点に比べ、ハードロックとあまり分化しない、対立しないものとして生まれたことが分かります。下記はThe Dictatorsの1977年のライブ。

そんなわけでけっこうこの時点でキャリアがあったアーティストですが商業的成功は収められていなかった。そこでディマジオの才能を感じて意気投合したのでしょう。世の中で勃興しつつあった「Heavy Metal」のバンドを組もうと夢を語り合ったのがN.W.O.B.H.M.ムーブメントがUKを覆っていた1980年。まだUSではメタルブームが来る前です。

そしてディマジオの幼馴染であるエリックアダムスとドラマーを見つけManowarを結成する。なお、エリックアダムスは本名はルイス・マルーロ。エリック・アダムスは芸名であり、彼の二人の子供(エリックとアダムス)から取った名前だそう。アダムスも1960年代、10代のころからバンド活動をしており、ディマジオとはManowar以前にもバンドを組んだことがあります。エリックアダムスが1963年、13歳の時に残したデビューシングルがこちら。いわゆる「ガレージバンド」です。10代のころから音楽活動をして音源を残していて、かつそれがメタルとは全然違うボーカルスタイルであったという経歴は少しロニージェイムスディオ(→関連記事)を連想しますね。

結成時ディマジオ26歳、アダムス28歳。「バンドで食っていくぞ」というにはやや高齢です。ディマジオもロスもエリックもすでに音楽業界にいたこともあり、「ある程度の経験を積んだ大人が組んだバンド」と言えるでしょう。そんな彼らが組んだバンドなので、最初からビジョンやコンセプトがしっかりしていたのかもしれません。確固たる世界観を求めていた。

勝手な想像ですが、それなりにキャリアがある20代後半の若者たちが不退転の覚悟でいどんだバンド、それがManowarであった。「このバンドがコケたらもう後がない」と思っていたのかもしれません。やはり10代でデビューしてどんどん成功していくバンドと違って、ある程度の年齢でデビューしたバンドは覚悟が違う気がします。Manowarの本気っぷりはそうした背景もあったのかも。

ただ、彼らのそうしたコンセプトがバンドビジュアルなり音楽性にしっかり現れたきたのは本作と言ってもいいでしょう。まだ模索期で粗削りだった1st、彼ら独自のスタイルが確立しつつあった2nd(レコード会社との契約を血判で結んだ、というエピソードがKerrang!の表紙になり、UKで話題に)を経て、イングランド、British Heavy Metalへの憧憬を高らかに歌い上げた(かつ、前年に企画していたイギリスツアーが実現できなかったお詫びという説も)本作によって彼らは自らの世界観を表現しきる能力を手に入れる。この後、4th「Sign Of The Hammer」6th「Kings Of Metal」と名作を連発していきます。

意外と確立されたのは遅く、6th「Kings Of Metal」が初出

まぁ、それまでもマッチョイメージだったので大きな差はありませんが

この後の彼らは1989年にロス・ザ・ボスが脱退してしまった後、さまざまな新機軸(巨大叙事詩、シンプルなアルバム、過去作の再録音等)を打ち出すも最近はやや迷走中なイメージですが、欧州では変わらず一定の特異な存在感を持っています。

本作「Hail To England」は1983年の11月、カナダはトロントのPhase One Studioにてわずか6日間でレコーディングされました。限られた制作予算でありながら彼らがイメージする壮大かつ叙事詩的なサウンドをある程度作り上げることに成功しています。ヘヴィメタルこそが「真の音楽」であるとし、自分たちこそが「True Metal」である、という主張を掲げた初のアルバムでもあります。ちょうどLAでGlam Metalが隆興し始めた頃であり、LA勢への嫉妬もあったのでしょう。歌詞はヴァイキング神話や戦士の物語が多く盛り込まれており、ファンタジー小説の引用などはあまり見られません。神話を基に、自分たちなりの創作物、世界観を作り上げることを重視しています。

自らをTrue Metalとし、「Death To False Metal(偽メタルには死を!)」を掲げたManowar

このフレーズはメタラーの間で一種のジャーゴンになっており、

隠れメタラーのWeezerは2010年のコンピレーションアルバムのタイトルを

「Death To False Metal」と名付けました

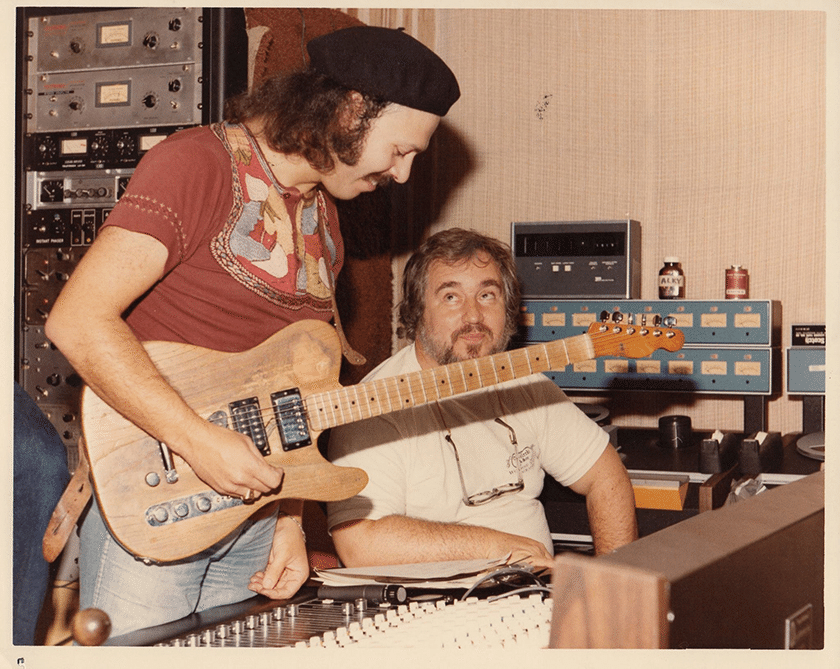

本作のプロデューサーはジャック・リチャードソン。このアルバム制作時に54歳のベテランで、カナダの権威ある音楽賞ジュノー賞を取ったプロデューサーで、「カナダ音楽界のゴッドファーザー」の異名もとる大物。メタル系の人ではなく、代表的な仕事はGuess Who(1965年から1970年代前半にかけてヒットを飛ばしたカナダのバンド)のプロデューサーです。Alice Cooperの1970年代の作品のプロデュースなども手掛けています。

おそらくGuess Whoのレコーディング風景

本作の作曲は基本的にディマジオ、クリエイティブ面の主導権はディマジオが持っています。本作は全7曲中2曲(2,5)がロス・ザ・ボスとの共作。他は単独作曲。なお、ディマジオは自分のレーベルも持っており2006年にイタリアのRhapsody Of Fireのマネージャーに就任しますが、2008年には喧嘩別れ(法廷闘争)しています。なかなかアーティストのマネジメントって大変なんでしょうね。

※はじめて当連載に来ていただいた方は序文からどうぞ。

ここから先は

メタル史 1980-2009年

1980年から2009年までの30年間のメタル史を時系列で追っていきます。各年10枚のアルバムを選び、計300枚でメタル史を俯瞰することを…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?