Grastonbury Festival 2021

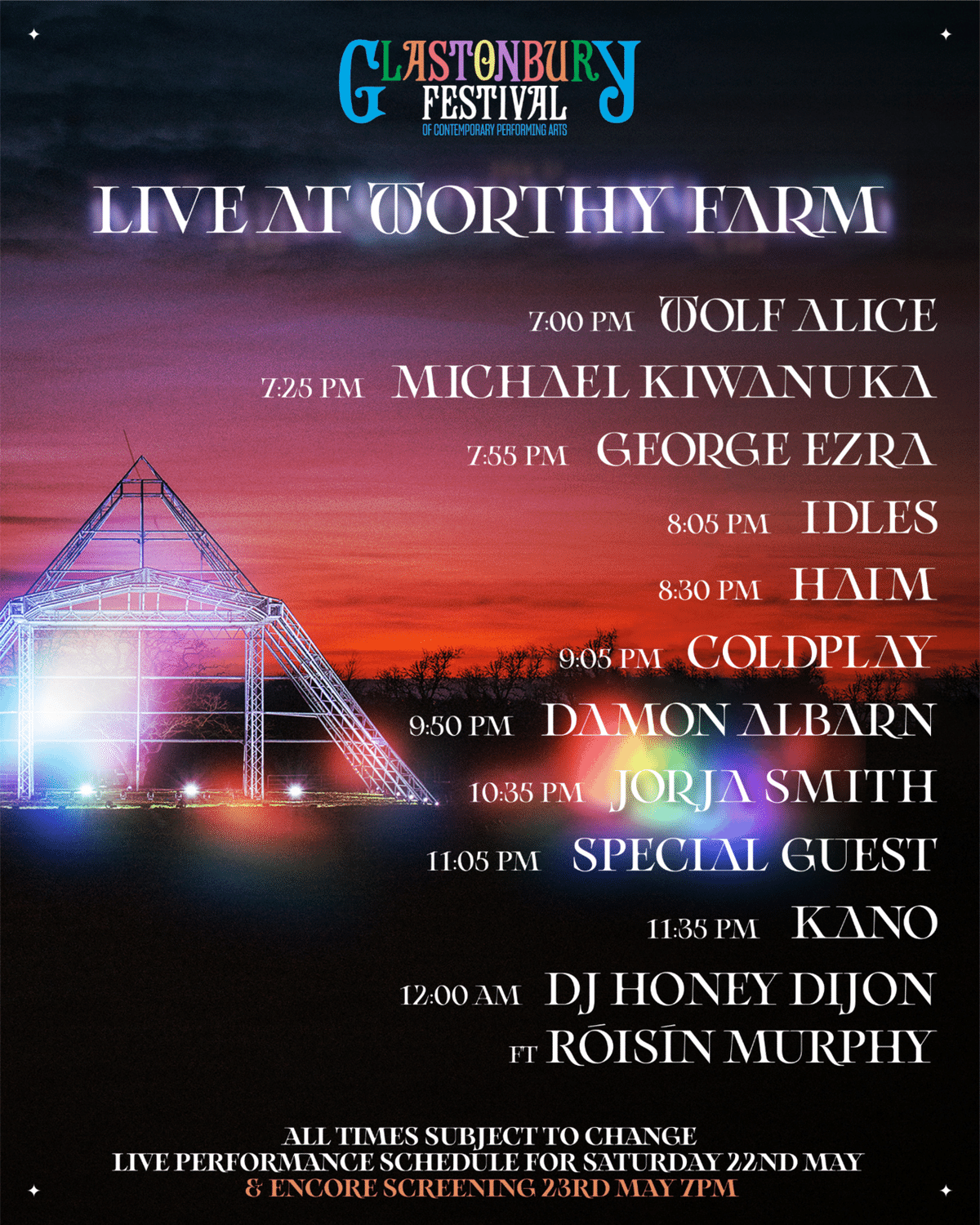

全世界オンライン配信、スタートしました。せっかくのオンライン配信ということで、普段はできない「リアルタイムでのライブレポート」をやってみようと思います。まずは本日のタイムテーブル。

日本は18時から、なので上記タイムテーブルよりは1時間早い進行ですね。トップバッターはWolf Alice。名前は知っていたがきちんと観るのは初めて。2017年マーキュリープライズ受賞バンドだったかな。ストーンヘンジの小型版のような屋外ステージ。岩が周りにある。呪術的。最初のうちはインディーフォークみたいな佇まい、Bjork的なたたずまいがあったが途中からかなりロック色が強くなってきた。PJ Harveyとかも連想する。ライブだからかもしれないが、もっと跳ねるような感覚がある。けっこうグルーヴィー。音楽の振れ幅が大きい、激情のパートもありつつ全体としては美しさ、調和感がある。

後半になるとハードロック色も出てきました。本人もギターを弾いてかっこいい。打ち付けるようなノイズも足されて、なんだろう、ニューウェーブの影響を受けたパンクみたいな。今のUKの音にトーキングヘッズとかいろいろなものが重なって見える。だんだんと緊張感を高めるのが上手い。ボーカルスタイルも多彩でけっこう激しいスクリームまで使い分ける。かなりハード目なロック色が強いライブです。

Wolf Alice #Glastonbury2021 pic.twitter.com/Re6Mm1WyTF

— 𝔳𝔞𝔧𝔯𝔞-𝔦𝔡 (@vajraid) May 23, 2021

Wolf Alice終了、少年のトークが入ります。会場(農場)、自然の中を歩きながら話している。何かの詩の朗読のようだ。隣人への愛を常に心に、といった内容かな、あまり聞き取れませんでした。

次のセット、Michael Kiwanukaへ。こちらはややソウルフルというか、スモーキーで粘り気のある歌い方。モータウンとかを想起します。サウンドはややドリーミーで甘め。ドラムの手数はそこそこ多く、ロック的なダイナミズムもあります。このアーティストは初めて知ります。屋外フェスに合いそうな、開放的な音楽性。日本だとCeroとか七尾旅人とか斉藤和義かな(日本のアーティストと比較しなくてもいいけれど)。歌の力が強いです。2曲目、Born To Be Wildをちょっと思わせるメロディ。

Michael Kiwanuka #Glastonbury2021 pic.twitter.com/NBhQOMjEU8

— 𝔳𝔞𝔧𝔯𝔞-𝔦𝔡 (@vajraid) May 23, 2021

クラシックロックの影響を感じます。ソウルとロック、60年代後半から70年代。ただ、歌メロのフックや作曲能力の高さは現代的。心地よくもテンションが上がる音楽。

ややゴスペル的な音像も出てきた、女声コーラスがクワイアのように包み込む。自然の霞なのか、演出のスモークなのか。曇った背景が雰囲気を高めます。大自然の中にテントを張って演奏している。雨対策でしょうか。時間は夕方か。これはリアルタイムではなく録画の様子。とはいえ実際にここ数日中の撮影でしょう。昨日なのかな。Wolf Aliceとは違う場所(ステージ)で、時間も違う、実際の放映時間よりも時間が経っている感じ。後半は神秘的な音像になってきた、こちらが持ち味というか今の(彼の)モードなのだろうか。

次のアーティストへ。セキュリティに連れられて男たちが入ってくる。これが次のアーティストかな。何かセキュリティと揉めている。「先に入っちゃダメだよ」的な小芝居。一人がダッシュで突撃してセキュリティに捕まる。一人がジープを持ってきてそれに乗って強行突破。コメディ的。UKジョークかな。立ち去ったジープのふと横を見ると燃えるキャンプファイヤー、その前で弾き語る男性。繋ぎの演出が凝っている。あ、これがGeorge Ezraか。

キャンプファイヤーの横を通りすぎて森の奥へ、森の奥に大きなタイヤがある、そこに腰かけて弾き語りで歌い続ける。再びキャンプファイヤー(というか、巨大な焚火)のもとに戻ってきて歌い続ける。

立ち去った後、焚火の先に車が走り去る、次のバンドへ。繋ぎのシーンに物語性があるのは上手い。次はIDLES。パンク、ハードコア新世代。室内のステージへ移動。昨年のメタル、ロック系ランキングでけっこうベストアルバムに選出されていたバンド。

ボーカルはストロングスタイル、やや音は薄目というかそれほど低音が強調されず、ベースが軽めでガチャガチャした、意図的に軽めの音にミキシングしているように聞こえる。バッキングは中低音が少な目でやや浮かぶような音。ステージの周辺では火花が散っている。工場の中のような演出がされていて、実際に鉄加工か何かをしていて火花が散っている。廃工場のようなセットか。鉄の恐竜人形が動いている。今までのバンドとは空気が変わった。UKロックシーンの多様性を感じる。

IDLES #Glastonbury2021 pic.twitter.com/LGFI8nOn5E

— 𝔳𝔞𝔧𝔯𝔞-𝔦𝔡 (@vajraid) May 23, 2021

少し画質が荒れてきた気がする。アクセス数が多くなってきたのだろうか。リアルタイム配信というのはやはり帯域の制限がある。これはこれで生のだいご味、スリル感とも言えますね。IDLESってギターが女性なのか。性急に駆け抜けるというよりはやや軍隊的な、行進的なリズムの曲が出てきた。これはパンク、ハードコアの王道を引き継いでいる。メロディもしっかりあるけれどメロディアス過ぎない。やはりライブ観るとバンドが理解しやすいですね。最初に音源から入るより、フェスとかで一気にいろんなアーティストに触れるのが好きです。リズムパターンに特徴があるなぁ。音響的なギター、ディストーションでゴツゴツした音というより浮遊感が強め、そこにやや機械的、インダストリアル的なリズムが切り込んでくる。ボーカルはけっこうオールドスタイルなハードコア。力強くアジる、スクリームとアジテーションの間。そこまで激烈ではない。キャッチ―ではないがメロディもある。全体としてはかなり硬派な印象。IDLESにせよDry Cleaningにせよ、最近のUKはかなり本質的にロックなバンドが評価されているのは面白い。パワーポップ、ポップなメロディ、ポップスの快楽(コード感がありフックのあるメロディやハーモニーがある)をロックの音像で提供する音楽ではなく、ロックそのものの快楽、リズムや「バンドのアンサンブルの緩急によるダイナミズム」をウリにするアーティストが評価されているのは面白い。ヒップホップやテクノの隆盛によってメロディやコード感がないものへの親和性が高まったのだろうか。そもそもコード感やメロディを強く求めるのは日本市場の特性、という論説も読んだことがあるな。カラオケで歌える曲を求める、と。どうなんだろう。

MCを挟み、ボーカルもギターを持って次の曲へ、ラストかな。MCでは「今はライブができなくて大変な状況、いろいろなものが変わってしまったけど今日この演奏ができることを感謝しているし、昔のようにできないことを古い友人たちには謝りたい」みたいなことを話していた? 今の状況に対するコメントだった印象。

気が付いたらボーカルはギターを手放してドラムを叩いている。ポリリズム。これでセットリスト完了。

次は再び日中に、晴れている。空中からのドローン、空撮で別の会場へ。いやぁ、広いなぁ、空撮すると一面の牧場、そして海が見えます。いい環境。Little Amal、というクレジット。これは詩か童話の音読だろうか。巨大な少女の人形が子供たちと遊ぶシーンへ。この中間部で場面転換と時間調整を兼ねているんだな。

次はHAIM、こちらも昨年のベストアルバムを総ナメしていた印象。屋外ステージ。管楽器の音、リバーブがかかったサックスの音が響く。ウッドベースとサックスがゲストか。昨年のヒットナンバー、Summer Girlからスタート。野外に響き渡る開放感がある。

HAIM #Glastonbury2021 pic.twitter.com/943gbjlDBT

— 𝔳𝔞𝔧𝔯𝔞-𝔦𝔡 (@vajraid) May 23, 2021

2曲目、ポップでハーモニーが楽し気な曲。間奏のギターリフが少し中期XTCを彷彿させるキレが良いリフ。ただ、歌メロはそこまでひねくれていない。シンディローパーあたりにも近い溌剌としたメロディ。そこまで力んではいない。自然体で、かつ都会的な音をこのバンドからは感じる。ナチュラルだけどオーガニックではないというか。

気が付くと日が暮れてくる。照明が映える。映像がまた良くなっています。回線が安定したのかな。

ゲストが引き、3人の演奏に。ドラム・ボーカル、ギター、ベース。あ、キーボードはゲストでいますね。ただ、骨子はスリーピース。たどたどしさと、みずみずしさが同居する不思議なグルーヴ感。3人が手をつないで去っていく。ステージ移動。

違うセット、キーボードに囲まれたステージが隣にあり、そちらへ移動して次の曲へ。デジタルなベーストラックに載せてコーラスが響く。かなりニューウェーブ的な音像。最終曲は表情が変わった。バンドの魅力が良く伝わる。

間髪を置かず次のステージ、Coldplay。屋外ステージで、地上に壮大なイルミネーションが敷き詰められている。現在ヒット中のシングル、Higher Powerから。花火が幻想的に夜空に伸びる。手品のような、いや、魔法のような。幻想的なライブ。

Coldplay #Glastonbury2021 pic.twitter.com/SLouRo5PWZ

— 𝔳𝔞𝔧𝔯𝔞-𝔦𝔡 (@vajraid) May 23, 2021

雨が降っている。雨の中で歌い続ける、伸びやかなバラード。自然の変化を感じる。「今日は凄い雨だが、自然の演出だぜ」的なMCを。

凄い歓声が入る。ボーカルが「よし、OK」的なことを言うと急に止まる。ああ、キーボードで流しているのか。歓声すらネタにつかうすばらしさ。無観客をネタにして、キーボードで歓声を流してはネタにしている。そこからクライマックスへ。開放感のある演出。

場面が変わる。美しいハーモニー。また元のステージに戻ってくる。かなり映像が凝っている。単にライブを流すというよりさまざまなパートが用意され、演出が練り込まれている。配信ライブもこの1年でかなり進化したことを体感する。見ていて飽きません。ライブ感は失わず、映画のような作り。このライブはステージも風景も全体的に美しい。

幻想的で浮遊するようなメロディ、coldplayの持ち味が良く伝わるスケールあるパフォーマンス。U2を思わせるボーカル、EDMを通ったアッパーな音像。祝祭と一抹の哀愁。ライブを観たことがあるアーティストで言うとunderworldにも近い透明感を感じる。アーティストが透明になって、その奥の音楽に触れられるような感覚。アーティストのスター性、肉体性というよりそこが空白で、音楽そのものがパフォーマンスしているような感覚(逆に、たとえばオアシスとかは音楽そのものよりリアムやノエルのキャラクター、肉体性を先に感じる)デジタルビート、デジタルサウンドが主体だとそうした感覚を持ちやすいのかもしれない。

おお! PJ Herveyが出てきた。スペシャルゲストはこの人なのだろうか。詩を朗読している。この朗読だけなのかな。

やはり朗読だけか、順番が違うのでそうかなと思いました(Special Guestはタイムテーブルだともっと後)。blurおよびgollirazのボーカル、Damon Albarnのライブへ。今日はソロ名義での出演。かなり実験的な響き、揺れる、弦楽器と電子楽器が揺れ続けるドローン的なバックの上でぼやくように歌い続ける。詩人的世界観。キーボードには七芒星が描かれている。珍しいマーク。

背景に満月があったがこれはセットなのか。考えてみたらそれはそうだけれど、大きな月がステージの真ん中に浮かんでいる。舞台のような、ファンタジックなステージ。どこか夢のような、内省的なステージ。

blurはもちろん知っていますが、Damonのソロをちゃんと聞いたのはこれが初めてかも。飛び跳ねるような、ポップな感覚はあまりありません。しみてくるような、フォーク、トラッド的な印象が強い。それぞれのアーティストの背景に興味が出てきます。少し不協和音というか、パブロック的なゆるさもある。弦楽器隊がいるけれど、室内楽的な優美さよりはちょっとリラックスできる緩さがあります。

トニーアレン(ドラマー)に捧げる、というMCが入り、曲がスタート。ややホラー調なイントロ。調性が整いファンタジックに変わる。ややレゲエ調のリラックスしたリズムに乗せて弦楽器も入るバラード、コステロの(クラシカルな作品の)バラードのような。

森の中に作られたセット、中央に月が浮かび、その周りを囲むように楽団が配置されている。ドラム、キーボード(とデーモン)、サックス、弦楽器隊、青白く光る石。アコースティック楽器の印象が強い音像。やはりこの人のボーカルはちょっと情けないというか、パキっとした感じが無い。音高もやや頼りないし(合っているか合っていないか分からない微妙なところを突いてくる)、声量も揺れる。だけれど、それが特徴だし、興ざめするときもあれば胸を締め付ける感じを産むときもあるのだろう。これだけキャリアを積んでもその特性がそのままなのは凄いと思います。だんだんプロフェッショナルな歌い方になってしまいがち。

Damon Albarn #Glastonbury2021 pic.twitter.com/JigUjfvZze

— 𝔳𝔞𝔧𝔯𝔞-𝔦𝔡 (@vajraid) May 23, 2021

ステージが変わり、ラッパーのMC(Young Fatherかな? 誰でしょう、ちょっと確定できず)から次のアーティストへ。

Jorja Smith、女性ボーカル。粘り気のあるソウルフルな歌い方。音楽としての完成度が高い。洗練の度合いが上がりました。作家性より完成度。コンテンポラリーミュージック。1曲目ということもあってか抑えめ。ここからどこまで盛り上がっていくか、あるいはこのままのテンションか。だんだん後半になるにつれてグルーヴが増してきそうな感じもします。

ボーカルはだんだん力が入ってくる、スモーキーで丸みのある声、SealとかSADEとか、リズム主体というよりはメロディアスな展開。今回は時期的にすべてUKのアーティストでしょうか。なんというか空気感に通底するものがある。

Jorja Smith #Glastonbury2021 pic.twitter.com/LgjKn6CjjP

— 𝔳𝔞𝔧𝔯𝔞-𝔦𝔡 (@vajraid) May 23, 2021

オンラインでそれぞれ在宅で見ているわけですが、そういうステイホームに合う空気感、だんだん夜も更けてきて、音楽の力も増していく。いや、他のものが力を失っていく。コーラスとボーカル、声の力が高まっていくのを感じます。ゴスペルやカッワーリーの法悦的熱狂まではいかない、コントロールされた情熱。それは無観客だからか。

ゲストでラッパーが出てきた。誰だろうこれ、Speech Debelle? 違う気がします。マーキュリープライズ取ったアーティストしか分からないからなぁ......二人組ですね。特定できず。

このステージは一本の木が近くにありますね、大樹も含めてステージを組んでいる。メロディアスな音像、インコグニートとかにも近いのかな。洗練されている。とはいえ枠を突き抜けてくるようなパワー、Beyonceのような破壊力までは感じず。とはいえクオリティが高かったのでアルバムを聞きたいと思いました。ここでステージ終了。

場面転換、Man With A Missionみたいなのが出てくる。いや、関係ないと思いますが。被り物をしている。自転車に乗って立ち去って次のバンドへ。ああ、スペシャルゲストか。

かなり幽玄な音世界、誰だろうこれ。音像的にはMarillionかElbowかという感じですがルックスと声質が違います。Twitterを見るとThe Smileというバンドっぽい。ああ、トムヨークか。Radioheadの。なるほど。見覚えがあると思いました。だいぶ長髪になられてますね。そういえばブルースディッキンソンも最近長髪ですね。コロナで美容室行くのがハードル高くなっているのかな。

The Smile #Glastonbury2021 pic.twitter.com/Ke0U5aAc1G

— 𝔳𝔞𝔧𝔯𝔞-𝔦𝔡 (@vajraid) May 23, 2021

そういえば、Queenのデビュー前のバンド名がThe Smileだったような......。違ったかな。あ、Smileか。theはつかないですね。ブライアンメイが組んだバンド、SmileがQueenの前身。ふと思い出しましたが関係なさそうですね。トム・ヒューズという詩人の詩から影響を受けたそうです。リズムを分解して再構築、Talking Headsまたはエイドリアンブリュー期、80年代のキングクリムゾン的な。やはりトムヨークの特徴はメロディセンスなのでしょう。シンプルなパーツの組み合わせで想像力を拡げる、ドラマを作る。唐突に放り投げる。

ソロと言うこともあってやや気楽な感じですね。RushのGeddy Leeのソロアルバム(My Favorite Headache)みたいな、よりリラックスした表現を感じます。Rushを想起したのはスリーピースだからかな。

これ、ステージはガレージみたいなところですね。初期衝動、これからやっていくバンドだからメタファーとしてのガレージでしょうか。UKでもバンドは最初はガレージなんですね。ロンドンだと(住宅事情的に)ガレージあまりなさそうな気がしますが。あるのかな。日本だとなかなかガレージバンドって実感ないですよね。どうなんだろう。

天井はドーム、雲のようなセット。雷鳴のようなライティング。不思議な場所のガレージ。天国のガレージだろうか。だんだんとテンションが上がってきます。曲調もプログレ的というか、複合リズム、分散コードの集合、キングクリムゾンのシンプルバージョンみたいな音像に。そういえば今のVan Dar Graaf Generatorもスリーピースだったかな。スリーピースながらプログレ、現代プログレな音像。

ステージ終了、切り替わり次のシーンへ。またMan With......じゃなかった、狐男が出てきます。

次のアーティスト、Kanoへ。ブラス隊、ブラスバンドなのかな。やや不協和音というかバルカンビートエクスプレスのような、勢いで押し切る感じの管楽器。リズムが入ってくる。だんだんとテンポアップしていきます。昔のSMAP×SMAPのような四角形のステージ。キレのいいラップが入ってくる。これ、音がいいというか音量が大きいですね、音量同じでも声が切り込んでくる。テンション高い。これは持っていきますね。やっぱりヒップホップは聴覚に訴える力が強いのだなぁ。ミックスと言うか、音量の力もある気がしますが。明らかに音が分厚くなった。今までスリーピースだったのが大人数バンドになったからでしょうか。

Kano #Glastonbury2021 pic.twitter.com/vd2JYCn15r

— 𝔳𝔞𝔧𝔯𝔞-𝔦𝔡 (@vajraid) May 23, 2021

音としての勢いがあります、飛び込んでくるような。歯切れがいい。3MCで管楽器二人、あとはキーボードとリズム隊かな。あとDJというかサンプリングが1名か。音が分厚くて情報量が多い。そういえばしばらくマーキュリープライズがヒップホップづいていた印象がありましたが最近どうなんだろう。ここ2年は追っていないことに気がつきました。ヒップホップってすごく勢いがあるし、カッコいいなぁとは思うのだけれど長時間聞いていると飽きてくるんですよね、言葉が分からないから。フックがメロディじゃなくてリズムと言葉の比重が大きいから、言葉が分からないと今ひとつ刺さってこない。とはいえ、ブラックメタルとかデスメタルもボーカルメロディはほぼないので似たようなものでしょうか。このアーティストもシンフォニックな感じがありますね。

また雨が降ってきました。雨の中でパフォーマンスは続く。BLMメッセージが強い曲がスタート。とはいえ音像はシリアスになり切らず明るさがある。力強さを感じます。それぞれアーティストごとの持ち味が存分に発揮されている。黒人的なアイデンティティをウリにするバンドはプロフェッショナルというか、「舐められてたまるか」的なアティチュードを感じます。ステージの演出がとにかくソリッド。

Kano #Glastonbury2021 pic.twitter.com/0I0Fui2NyN

— 𝔳𝔞𝔧𝔯𝔞-𝔦𝔡 (@vajraid) May 23, 2021

だんだん後半になるにつれてアフリカ的要素も増してくる、音楽的に雑食。ヒップホップがこれだけ発展したのは音楽的自由度が高いからなのかもしれませんね。バックトラックの自由度は高い。ゲームミュージックだろうがサントラだろうがクラシックだろうがメタルだろうが、ラップを載せればヒップホップになる。これはブラックメタルにも言えて、どんなメロディでもブラックメタルの語法を満たせば(余白のないブラストビートやヒステリックなディストーションギターで空間を埋めて、そこに単音トレモロでメロディを載せる)成り立つのと似ているのかもしれません。だからどんどん新譜、新しいアーティストが出てきた。DIYでいろいろなアイディアを盛り込んだときに様(サマ)になりやすいスタイルなのかも。もちろん、このアーティストはレベルが高いですが、さまざまなアイデアを具現化するときのハードルの低さってシーンの発展に大切な気がします。

ステージ終了、再びMCというか詩の朗読パートへ。これはだれなのだろう。UKの有名人なのでしょう。今年のグラストンベリーに対する祝辞的な内容に聞こえました。

次のステージ、DJ Honey Dijon。とりあえずスタートはインコグニートやM People的な音像。ややオールドスタイルのディスコサウンドを意図的にサンプリングしたようなサウンド。ここから後夜祭的な位置づけだろうか。音圧もやや減りました。というより(相対的に)Kanoが音量大きかった。

DJ Honey Dijon #Glastonbury2021 pic.twitter.com/00jNFsrUfL

— 𝔳𝔞𝔧𝔯𝔞-𝔦𝔡 (@vajraid) May 23, 2021

DJセットが続く、かなり限られた人数ながらオープンエアーのフロア。MV的な映像の作り込みに重点が置かれている感じがします。そういえば昔、ドイツのDJのプレイを一晩見たことがあるのですが、最初4時間ぐらいずっと音程を絞ってプレイしていました。二つか三つの音階しか使わない。だんだん音高を増やしていく。最後には全音階を解放することで開放感を出す、といった。そういう長尺のストーリーの作り方もあるのだと感心した記憶があります。DJはライブと違うし、より長い、それこそ8時間とか10時間のプレイとかがあるので、より長時間、音そのものを掘り下げる、いわば科学実験をフロアで行うような感覚、論理的な実験感覚もあるのだなぁと思います。これは数十分のセットなのでそこまで実験的ではないですが、やはり音数を絞った感じでスタート。だんだん音高、使われる音程が増えていく感じがあります。音色、音高を絞って、だんだん解放していくというのはあまりバンドのアルバムやライブでは使われない手法ですが、DJの常とう手段なのでしょうか。音楽の可能性を拡張している気はします。ああ、こういう音でこういう感覚や感情が生まれるんだ、という発見。

サイレンが鳴る。観客たちがDJセットのあるトレーラーに入っていく。こちらは音階を増やすより、むしろ単一音階に絞って酩酊感を増している。ほぼ1音階でつないでいく。リズムは四つ打ち。ハウス。BPMはあまり変わった感じを受けない。各ダンサーがトレーラー内の花道をウォーキングする、最後はDJ本人がウォーキングする、サイレンが続く、これでこのセットは終わりかな。

いや、再度展開する、再びトレーラーを降りてダンサーたち(観客)がオープンエアーで踊り始める。音階が展開する。ベロシティが揺れる。閉じてからの解放か。

そのまま生ライブというか、DJセットの中でボーカルが入ってくる。これが最後のアクトか。Róisín Murphy。

Róisín Murphy #Glastonbury2021 pic.twitter.com/7oanjpGZF8

— 𝔳𝔞𝔧𝔯𝔞-𝔦𝔡 (@vajraid) May 23, 2021

後夜祭をしっかり盛り上げる。ポップアイコンな存在感。ダンサーも総出で祝祭感が増す。祝祭感というか、終電後のクラブ感と言うべきか。熱狂と孤独は紙一重で、アーティストに転嫁できない、自己責任の陶酔がクラブの醍醐味だと思っています。それは自分の強さでもあるし、音楽愛と、シンプルに体力が試される(眠くなるし)。

■総評

かなり出演者も絞られた中で、今のUKロック、ポップシーンの見本市としてきちんと機能したと思う。外部向けというより、内省的、本当に見る人に訴えかけるような、パーソナルな感情が動くいいフェスだったと思います。Wolf Alice、Haim、Kanoはもっと聞いてみたいと思いました。Michaei KiwanukaとJorja Smithも完成度が高かったな。他はもともとの期待値通り。音楽は心を解き放つ。気がします。音には重力が効きづらいから。

6時間にわたってフェスを観ながら言葉に落としてみました。これはこれで新しいフェス体験。瞬間発火的に消えてしまう感情も多いですが、それをログとして残してみました。フックやフラグになるかなぁ。他者に対してどれぐらい説明的になれば適切なのか、匙加減は分からないものですね。

それでは良いミュージックライフを。