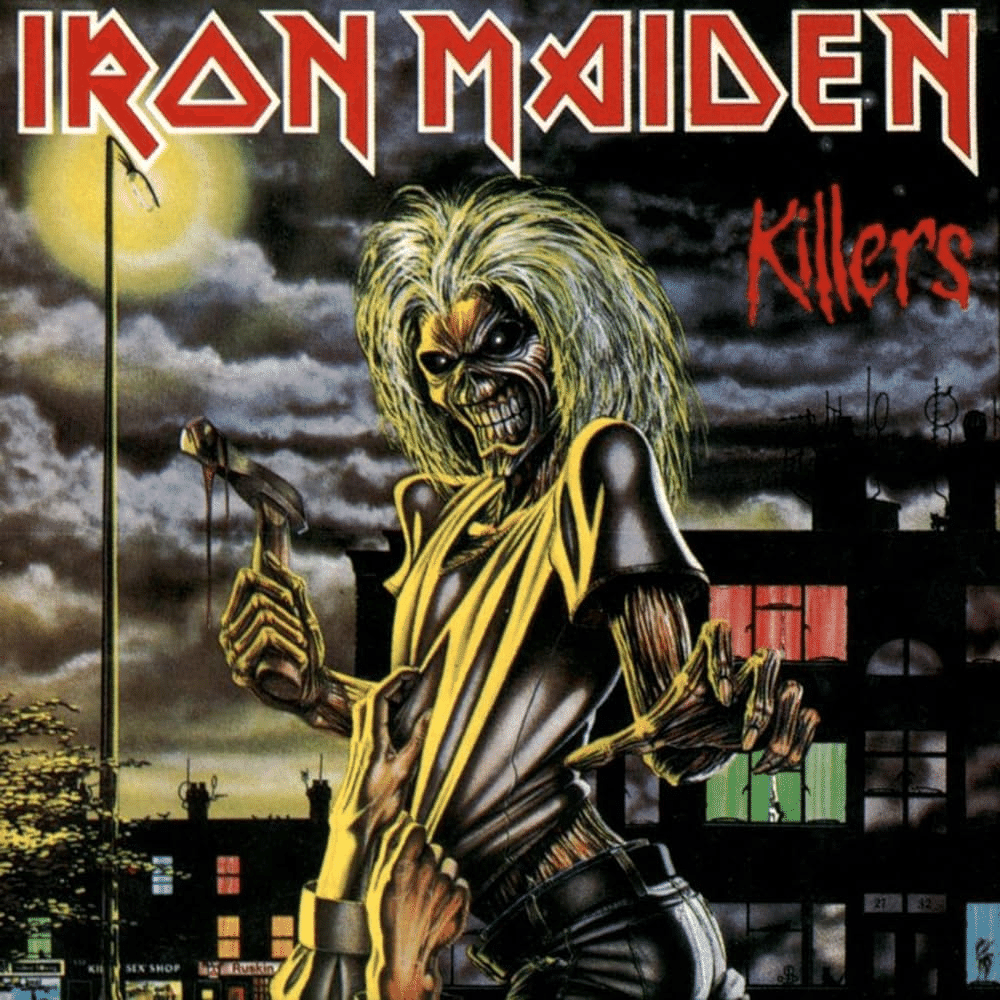

連載:メタル史 1981年③Iron Maiden / Killers

※連休も終わります。今まで毎日更新していましたが今後は基本的に月水金の更新予定です。

1980年にデビューしたIron Maidenの二作目。前作から10か月という短いスパンで発表されました。このアルバムまではデビュー前からライブで演奏されていた曲がほとんどで、「Prodigal Son」と「Murders in the Rue Morgue」だけが新曲。Iron Maidenはデビュー前にアルバム2枚分に匹敵する曲を持っていたことになります。それらの曲の中から1stと2ndに収録する曲を振り分けてリリースした。このアルバムもほとんどがスティーブ・ハリス単独作となっています。

Iron Maidenの中心人物はベースのスティーブハリスです。唯一のオリジナルメンバーというだけでなく、ハリスが自らの曲を具現化するためのバンドとしてIron Maidenが結成されたといった方が正しい。最初の2枚はそれがより顕著です。それからもずっとバンドのコンセプト、方向性を決めるのはリーダーであるハリスの役割のようですが、作曲面で言えばアルバムを経るごとに他のメンバーの比重もだんだんと大きくなっていきます。このアルバムまでは純粋に「ハリスがデビュー前から考えていたIron Maidenというバンドの具現化」ですね。

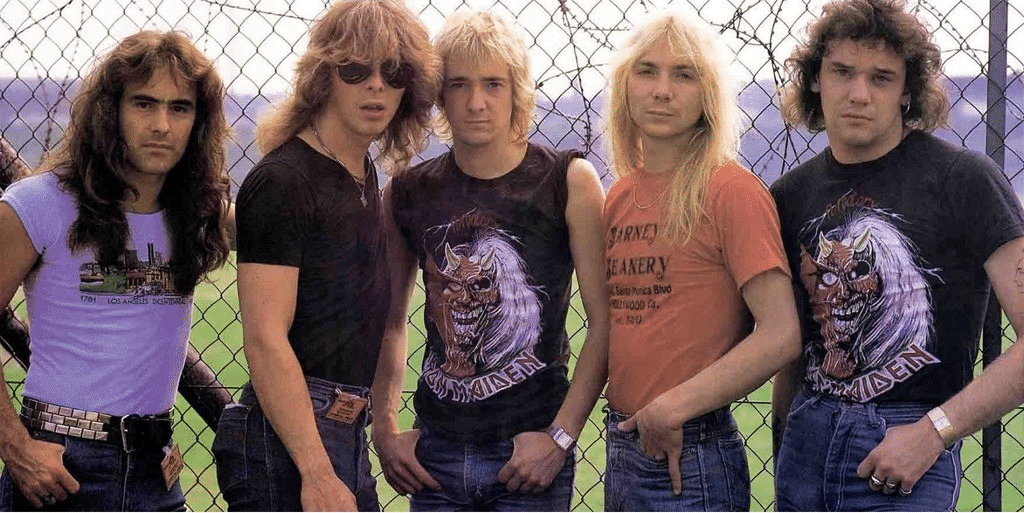

真ん中が新加入のエイドリアン・スミス(Gt)

本作で特筆すべき点はギターのエイドリアン・スミスの加入。前作制作後、1980年10月にデニス・ストラットンが脱退します。ストラットンはもっとメロディアスでオーケストレーションが効いたものを目指していたらしい。ストラットンのその後について軽く触れると、Lionheartを結成し、1990年には同じくN.W.O.B.H.M.から出てきたPraying Mantisに加入します。その後はポール・ディアノと組んでアルバムを出したりしていましたが、2022年に突如Lionheartを復活させ33年ぶりのアルバムをリリース。現在も活躍中です。

ストラットンを失ったバンドはデイブ・マーレイの幼馴染であったエイドリアン・スミスに声をかけ、加入させます。もともとマーレイとスミスはUrchinというバンドを組んでおり、以前にもスミスはメイデンへの加入を誘われたものの、当時はUrchinに注力していたスミスはそれを辞退(この時、結果としてストラットンが加入)。その後、80年にはUrchinは解散していたため、改めてメイデンに誘われたスミスが加入。後にスミスはハリスに次ぐソングライターとして80年代メイデンを支えることになります。

スティーブハリスの凄い点はこれだけ新規性・独自性の高い楽曲を一人で作り上げ、妥協することなく音像を具現化できるバンドを作り上げる執念ですが、もう一つ重要なのがマネジメントです。他のN.W.O.B.H.M.バンドは身近な友人などがマネジメントする例が多かった中、デビュー前からプロフェッショナルなマネージャーを探し、ロッド・スモールウッドと契約します。

出典

スモールウッドはハリスより6歳上で、当時すでに音楽業界でブッキングマネジメントを手掛けていましたが音楽以外のキャリアも考え、20代後半にもう一度大学に戻り学んでいました。そこにハリスがデモテープを送りマネジメントを依頼。スモールウッドは熟考の末引き受けます。ただ、いきなりフルタイムではなく、バンドのデビューが決まった後にフルタイムのマネージャー業に。人生経験がある分、冷静に判断している様子が伺えます。

スモールウッドと相棒のアンディ・テイラーが作り上げたサンクチュアリー・レコードは2007年に閉鎖されるまで英国最大のインディーレーベルであり、世界最大の音楽管理会社にまで成長しました。スモールウッドとIron Maidenの出会いが互いのビジネスを発展させるうえで大きな力になったことは間違いありません。

欧米において、マネジメントというのはバンド、アーティストが雇うことが多いようです。マネジメントはバンドが雇用主で、レコード会社と交渉したり契約したりする。マネジメント会社はバンド自身が株主や社長であることが多い。だから、ノリとしては「友達や家族と起業」なんだと思います。1980年のまとめで書いたように、当時の英国は不景気の真っただ中で、手に職がない若者が夢を掴むために音楽業界に飛び込む例も多く観られた。だから、地元の友人たちで起業するわけです(それでうまくいく例もあるけれど、そうでない例の方が多い)。

それが主流であった中、まだデビュー前(つまり経済的に安定しないうちから)からプロフェッショナルなマネジメントを探し出し、契約を結ぶというのはかなり強いビジョン、必要性を感じていないとなかなかできません。しかもスモールウッドは6歳も年上ですし、以前からの友人と言うわけでもないですから、完全にビジネスな関係な上にバンドにも言いたいことを言う。そうした健全な緊張関係を自ら選んで作り上げたところにもハリスの非凡さを感じます。

左からディオ、バーチ、リッチーブラックモア

出典

本作のプロデューサーはマーティン・バーチ。前作の音作りに納得がいっていなかったハリスが選んだプロデューサーは、Deep Purple、Rainbow、Whitesnake、Black Sabbath(Dio期)らを手掛けてきたバーチでした。彼のプロデュースによってハリスのイメージがさらに具現化し、メイデンとバーチのタッグは80年代を通じて継続され、メタル史に残る名作を次々生み出していくことになります。

※はじめて当連載に来ていただいた方は序文からどうぞ。

ここから先は

メタル史 1980-2009年

1980年から2009年までの30年間のメタル史を時系列で追っていきます。各年10枚のアルバムを選び、計300枚でメタル史を俯瞰することを…

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?