シアトルのメタルシーンとグランジの誕生 〜シアトルサウンド’84-‘91〜

グランジ・ムーブメント、1990年代初頭、特に1991年のNirvana「Nevermind」で爆発し、USロックのメインストリームを書き換えてしまったムーブメントです。グランジの震源地はシアトル。その特徴はどこか暗鬱で屈折したコード進行と、静ー動ー静と楽曲の中でダイナミズムがあること。特にコード進行やメロディ展開は80年代に一世を風靡した高揚感をもたらすアリーナロックとは一線を画していました。

さて、グランジムーブメントの源流はSonic Youthとか、あるいは70年代のプロトパンク(StoogesとかMC5とか)、と言われていて、個人的にも「そんなものかな」と思っていたんですが、ふとこの曲に出会い「あれ? これもじゃない?」と思いました。それがこちら。Metal Churchが1984年にリリースしたナンバー「Metal Church」。

曲全体として言えばメタルの文脈に入るのですが、コード進行の暗鬱感、静ー動ー静のダイナミズム、そしてどこかけだるげなドラムなど、のちに「グランジ」とされる要素が感じられます。まったくグランジと関係ないと思っていたバンドだったので、意外だったのです。共通項としては「シアトルのバンド」ということ。

ここでふと「シアトルサウンド」に興味を持ちました。グランジムーブメントはシアトルと強い関連がある。僕が知る限り、ロックやメタルのムーブメントは特定の地域に紐づいていることが多く、たとえばグラムメタルはLA、スラッシュメタルはサンフランシスコ、デスメタルはフロリダ(タンパ)、メロディックデスメタルはスウェーデン(イェテボリ)など。グランジの場合はシアトルです。で、ふと思い立ってシアトルのバンドを聞いてみることにしました。上記の曲が発表された1984年からNirvanaのNevermindにいたる1991年まで。基本的にグランジもハードロックやメタルの文脈、エクストリームミュージック(激しい音楽)に分類されているので、そうしたジャンルに当てはまり、一定の知名度をシアトルのシーンで持っていたであろうバンドのアルバムを選んでいます。追っていくことで「シアトルならではのサウンド」のつながりが見つかるのでしょうか。

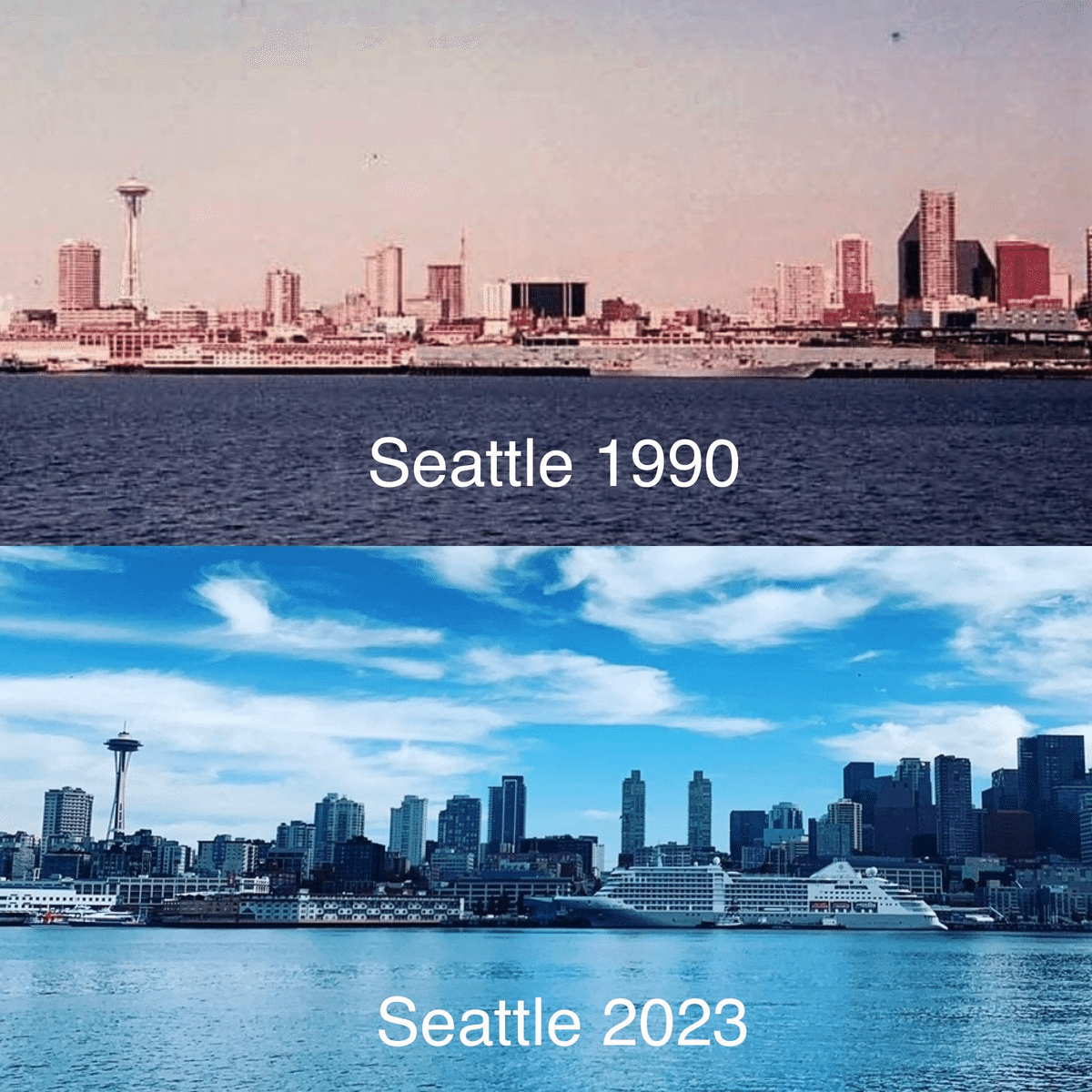

なお、前情報としてシアトルの位置関係について。シアトルはワシントン州の州都ですが、いわゆるワシントンDCとは逆側、西海岸の最北部にあります。

夏は短くて暖かく、晴れ間が多い。冬は非常に寒くて湿度が高く、ほぼ曇りです。ただ、日本よりは寒暖差は少な目。冬は雨が多いですが雪はほとんど降りません。北部なので寒冷だけれど、氷点下まで冷え込むことはめったになく、夏も(東京と比べると)耐え切れないほど蒸し暑くもなく、気温的にはけっこう安定している。夏以外はけっこう曇っている。そんな土地です。

人口は2020年時点で約74万人、周辺都市(シアトル大都市圏)を含めると400万人ほどです。人口増加率の高い場所で、本稿で取り上げる1990年時点だとシアトルで51万人、シアトル大都市圏でも270万人ほど。都会ではありますが「大都会」ではありません。

印象的なタワーはスペースニードルと呼ばれていて1962年の万博で建設

それぐらいの規模のシーンなので、ここに挙げたバンドはそれぞれ顔見知りだったり、年が離れていると「好きだったバンド(あるいは嫌いだったバンド)」だったりします。ライブハウスシーンって狭いですからね。どこかのタイミングで「シアトルサウンド」が出来上がっていく、影響を与え合った可能性が高いです。

それでは、シアトルのミュージックシーンをたどる旅に出ましょう。

1984年

Metal Church / Metal Church

1984年、特異な音像(特に1,2曲目)でデビューしたMetal Church。主にメタル、メタル内でのサブジャンルで言えばUS Power Metalの文脈で語られ、ときどき初期Thrash Metalの方に顔を出すことも。メタル史でも取り上げた(→記事)ので本稿では詳細は割愛。先ほど1曲貼っておきましたが、個人的に「グランジっぽさ」を感じたので、シアトルサウンドなるものの鍵になるんじゃないかと思っています。この当時としてはかなり暗鬱感があり珍しい音像。Metallicaもセカンドアルバム「Ride The Lightning」でやや内省的というかアコースティックギターも用いて静ー動は生み出していますが、それとはやや異質なものを感じます。

そもそも静ー動ー静みたいなダイナミズムって70年代ハードロックのパワーバラードとかが元型ですよね。Led Zeppelinの「Stairway To Heaven」とか。一番さかのぼると僕の知る限りThe Beatlesの「Happiness Is A Warm Gun(1968)」じゃないかと思ったり。そうしたバラードばかり集めた記事も書いたので興味がある方はどうぞ(→記事)。Metal Churchの場合、おそらく大きな影響元はIron Maidenなのだと思いますが。

その静ー動ー静ー動のダイナミズムだけでなく、どこか暗鬱、内面のモヤモヤを感じさせるような和音、コードの使い方はこの時代の他のメタルバンドにはあまり見られないものです。これがシアトルサウンドなのかも、という今回の起点。もう1曲、和音の響きが暗鬱さを感じさせる曲を(この曲は気怠さはほとんどありませんが)。

TKO / In your face

シアトルを拠点に1977年から活動するハードロックバンド、TKOの84年作。シアトル出身のロック系アーティストだとHeartのウィルソン姉妹がたぶん先駆者ですが、彼女たちはカナダ(とはいってもシアトルから見たら隣町と言えるバンクーバーですが)で活動していたのでそれを除くとTKOがシアトルシーンの先駆者と言っていいと思います。

こちらは「シアトルらしさ」はあまり感じず、当時のアリーナロック、盛り上がる系のハードロック、といった感じです。シアトルではだいぶ人気があったバンドのようでPearl JamのギタリストMike McCreadyも長年のファンだそう。Pearl Jamには影響を与えたバンドですね。KISSとかSLADEとかに近い感じ。基本的に暗さ、暗鬱さはほとんどなく「シアトルならでは」感は感じません。一曲バラードがあってそれはやや暗めだけれど、うーん、地域性は感じないな。

でもこのバンド知らなかった、「シアトルのバンド」ということで調べて知ったのですが、USハードロックシーンもいろいろな宝物が眠っていますね。ハードロックバンドとしてはかなり良質。

Queensrÿche / The Warning

クィーンズライクもワシントン州、正確にはベルビューという町のバンドなんですが、ベルビューってシアトルの隣町で車で13分ぐらい。なので、「地元のライブハウス、ライブ会場」というとシアトルで活動していたでしょう。シアトルシーンのバンド。

本作は1984年にリリースされた2作目。考えてみると彼らも暗鬱というか、独特な内省感のある音作り、コード進行を行いますね。シアトルらしいバンドと言えるのかも。1990年代半ばには極端にグランジ化したアルバムも出しましたが、そもそもシアトルのバンドだし、グランジムーブメントに影響を受けたというより与えたバンドという側面もある気がします。ただ、本作ではそうした要素はかなり薄く、緊迫感はあるもののグランジ感覚はあまりありません。和音がかなり綺麗で基本的に勇壮感あり。

1985年

Q5 / Steel The Light

シアトルのローカルシーンで活躍していたいくつかのバンドが解散し、再結集して作られたバンド。日本だとシャ乱Qとか爆風スランプみたいなものですね。いくつかのバンドが結集して作られたローカルシーンのスーパーバンド。こちらも「シアトルらしさ」というか、地域特異性はほとんどありません。でもレベルが高い。この時点ではクィーンズライクとの共通項を感じますね。プログレハードというか。クィーンズライクはQ5からも多少の影響は受けたのかもしれない。Q5はスーパーバンドらしく内部分裂を起こしてしまい80年代半ばには活動を休止してしまいますが(その後2010年代半ばに再始動)。

Rail / Rail3

MTVが「Basement Tapesコンペティション」という企画を行っていたらしく、そこで1983年に勝ち抜いたのがこのRail。シアトル界隈では当時それなりに有名なバンドだったようです。1970年代半ばから活動し、1980年にレコードデビュー。本作は3作目。あか抜けない、いかにもUSローカルなハードロックという趣ですが演奏技術などはこなれています。こちらも「シアトルらしさ」、地域特異性はあまりなし。

調べてみるとご当地バンドがけっこういますね。広いですからねアメリカ。あと、町のイベント(何かの記念日とか)がけっこう大規模にやるんですよ。アメリカの(いわゆる観光地ではない)ローカルというと僕はオクラホマ州しか行ったことがありませんが、そこだとニューイヤーとか建国記念日とかけっこう町中フェスで、地元のバンドがライブやるんですよね。そういう土着のバンドがけっこういるイメージ。80年代シアトルにおけるそういうバンドだったのだろうなあと推測。

1986年

Metal Church / The Dark

ローカルシーンから再び全国区のバンドへ。やはり音の緊張感が違います。前作に比べるとボーカルがやや控えめ(ミックスが)になっていて、バンドサウンドが前面に出ています。やはりちょっと変わったコード感は健在ですがいわゆるスラッシュメタル的な語法が強まったかも。彼らなりの持っていた独特のコード感、が、いわゆるスラッシュメタルの文法に吸収されてしまったような曲も多い印象も受けます。ただ、全体的に「70年代ハードロック、80年代アリーナロック」の文法からは離れた楽曲。また、シングルカットもされて彼らにしてはスマッシュヒットしたWatch the Children Prayはグランジ的ですね。やはりアルバムに何曲か、グランジの元型とかグランジにつながっていく(特にAlice In ChainsやSoundgardenへ)曲を感じます。こういう路線を深めていけばグランジムーブメントの先駆者と言われたかもしれません。ただ、アルバム全体としてみると同時代のメタル、スラッシュメタルです。

TKO / Below The Belt

再びTKO。基本路線は変わらず、KISSとかKIXとか、とにかくああいう感じのアメリカンハードロックですね。曲によってはドラム音がモコモコしてるな、リマスターの問題か、この当時のビッグドラムサウンドをやりたかったのか。いずれにせよ「シアトルらしさ」は特になしで変わらず。普通に良質な王道ロック、ハードロックです。

Queensrÿche / Rage For Order

こちらも全国区、クィーンズライクの3作目。より彼ららしさ、ボーカルメロディの多重性、それなりに複雑なのに歯切れがよい曲構成などが確立されています。コード進行は独特だけれどけだるさや暗鬱感はあまりなし。それよりは和音としての美しさ、構築美があります。とはいえグランジにある「内省的」な視点はあるかも。私小説風というよりは社会を俯瞰しているような、フィクショナルな作家性はありますが。クィーンズライク印とも言えるちょっと引っ掛かりのあるコード進行というのは、ちょっとシアトルシーンに影響を与えたかもしれない。考えてみたら、一時期「シアトル(周辺)最大のバンド」と言えばクィーンズライクだったわけですよね。この曲なんかこのアルバムの中では少し異質な曲ですが、プレ・グランジ的と言えるかも。

Fifth Angels / Fifth Angels

シアトル郊外、ベルビュー地区(つまりクィーンズライクと同じ)で結成されたフィフス・エンジェルス。音楽性はいわゆるパワーメタルで、けっこう疾走感があります。時代を反映してか歌メロはけっこうキャッチー。US Power Metalにありがちなドラマティックな大仰さよりはジャーマンメタル、メロスピ的なニュアンスも持っています。意外と日本人好みのバンド。「シアトルらしさ」はほとんどないですね。むしろUSのバンドというより欧州のバンドに感じる。プロデューサーはMetal Churchを手掛けたテリー・デイト。本作がデビューアルバムで、速弾きギタリストを数多く発掘したことで知られるシュラプネルレコード(カリフォルニアのレーベル)からデビュー。後にエピックレコードから再発されます。いわゆるB級メタルですが驚くほど欧州的、メロスピ的な作品。

Q5 / When The Mirror Clacks

Q5のセカンドアルバム。このアルバムは前作ほど商業的成功を収められずその後解散、そして2010年代に再始動するまで沈黙するわけですが、より成熟したプログレハード路線が深化しています。なお、創設者のギタリストがフロイド・D・ローズで、これ、フロイトローズ式のトレモロアームの開発者なんですね。

これを作ったのがフロイトローズ

クィーンズライク的な要素も多少はありますが、より洗練された、ソフトロック的な方向に舵を切っています。いいアルバムではあるものの「シアトルらしさ」はあまりなし。

1987年

Melvins / Gluey Porch Treatments

ここからグランジ的なアーティストが出てきます。ワシントン州、シアトルから少し離れたモンテサーノで活動を始めたMelvins。グランジにもくくられますが、スラッジメタルの先駆者的なバンドともされています。スラッジメタルはドゥームメタルとハードコアパンクを混ぜ合わせたもの。スピードメタルにハードコアパンク的な要素を掛け合わせたものがスラッシュメタルだとしたら、こちらはドゥーム、暗鬱でスローな雰囲気が特徴。ブラックサバスの初期ガレージセッション的な、なんとも言えないアンダーグラウンド感と一つの時代の誕生を感じさせるアルバム。ここがいわゆる90年代の「シアトルらしさ」の源泉ですね。暗鬱さではMetal Churchにも実は近い部分がありますが、歯切れの良さが全然違う、こちらはひたすら引きずるような「重さ」を追求しています。あとは技巧が前面に出ない。むしろ下手であろう、荒々しさとたどたどしさが同居するようなテイストがあります。Green River(後述)とMudhoney、そしてMelvinsがシアトルシーンでのちに「グランジ」と呼ばれるようになるムーブメントでは長老の部類。17曲入りだけれど1分以下の曲が6曲、他の曲もたいてい3分以下で、重いけれど短い曲が多め。まだまだ粗削りな青写真ながら、特異な音像です。一番重くて暗鬱なのがオープニングナンバーのEye Flys。この曲だけ7分近くあります。

Melvinsの練習スタジオはアバディーンというシアトル郊外の町にありました。で、アバディーンにはMetal Churchの中心人物であるKurdt Vanderhoof(カート・ヴァンダーフーフ)が住んでいた。だから、絶対意識はしていたと思います。むしろ反面教師というか、先輩バンドに対する反発とかあるじゃないですか。ヴァンダーフーフも「ツアーにつかれた」とか言って自分が作ったバンドを脱退し、「今後はスタジオワークしかしない」みたいなことをこの時代のバンドマンにしては珍しく言う人だし、ちょっと気難しいところがあったのかもしれない。Melvinsの中心人物、バズオズボーンだって見るからに気難しいし。しかもみな20代前半だし。

一番平地で白目をむいているのがバズオズボーン

肩を組んでいるのはNirvanaのクリス、彼はヴァンダーフーフと知り合いだそう

一番右端でちょっと引いているのがカートコバーン

デイブグロールはこの時点ではいない(彼の加入は1990年)

他の二人はMelvinsのメンバー

だいたいバンドマンなんかちょっと感覚が違うんですよ。だからよくわからないことで仲良くなったり反発したりする。Melvinsは「Metal Churchの逆をやってやろう」的な感じも少しはあったりしたのかもしれません。まぁ、ハードコアパンクからの影響が主なんでしょうけれど。Metal Church的な、80年代メタル的な音像で勝負したら演奏力的にもキャリア的にも勝てない。自分たちはまったく違う音像を、新しい音像を目指すんだ、と言う気持ちもあったのかもしれません。Metal Churchの記事でも書きましたけど、当時のグランジのアーティスト(MelvinsやNirvana)の中でMetal Churchって軽く笑いものというか、「時代遅れのロックスター」扱いされていたんですよね。カートコバーンのKurdt綴りのネタとか。ヴァンダーフーフ自身は「顔見知りの地元シーンの後輩たち、友達」と思っていたようですが。1988年当時は力関係的にもMetal Churchの方が圧倒的に格上ですからね。グランジ勢からすると「この野郎」と嫉妬や反発の対象、「嘲笑すべき権威」になってもおかしくない。そもそもグランジってそういう文化ですから。既存の権威を否定し、シニカルかつ自虐的に内面を吐露する。それによってカタルシスを得る。

1988年

Metal Church / Blessing In Disguise

グランジの胎動がアンダーグラウンドシーンで始まり、Metal Churchもその動きは理解していたでしょう。初期にはMelvinsと対バンしたこともありそうだし、どちらも活動拠点がアバディーンというシアトル郊外の小さな町だったので互いに意識はしていたはず。旧来のハードロック/メタル系のバンドとは違う流れがアンダーグラウンドで生まれていて、それはどちらかと言えばハードコア/パンクに近いものとして認識されていたのかもしれない。ただ、旧来のバンド群の中ではやはり一番暗鬱というか、独特の暗さを持っているのがこのMetal Churchですね。本作でもそれは変わらず。リズムを少し遅くして、もっと演奏をルーズ(な感じ)にすればそのままオルタナティブメタルと呼ばれていたでしょう。あとはステージ衣装を革ジャンじゃなくもっと普段着にする、とか。初期のころには見られなかったクィーンズライクっぽい曲(Badlandsとか)が出てきたのが特徴か。同郷で、商業的成功を収めつつあったクィーンズライクも意識したのでしょう。やはりアルバムを通してオルタナティブ感、暗鬱感に統一できなかったのがこのバンドの惜しいところか。

Queensrÿche / Operation:Mindcrime

クィーンズライクの代表作にして出世作。商業的なピークは次作Empireですが、本作が彼らがメインストリームに飛び出ていく原動力となったことは間違いありません。コンセプトアルバムにして、社会の病巣を鋭く抉った社会派の作品。戦争を描いたMetallicaのOneも1988年だし、実のところ欧州メタルではUKのIron MaidenやスペインのBaron Rojoなど社会的・歴史的な問題を(主に文学的、物語として)扱うバンドも多かったのですが、米国でこうしたバンドが一定の市民権を得た、ヒット曲が出始めたというのは1988年ごろのことなのかも。いわゆるロックシーンはMotley Crueとかの「そんなに深く考えず聞ける」グラムロック主流でしたから。もちろん、USにはBob Dylanみたいな社会派のアーティストというのはずっといるし、Bruce Springsteenとか歌詞が素晴らしいアーティストもいたわけですが、そうした社会派の歌詞、テーマはあまりUSのメタル界には取り入れられてこなかった。1988年ごろがその(商業的=多くの人の支持を得た)浮上のタイミングなのかもしれません。

これはグランジ・オルタナの前段階、より「リアルなもの」を求める時代の空気の前兆だったのかも。91年の冷戦終結前からUSの中でもこういう空気感があったのですね。91年の冷戦終結(ベルリンの壁崩壊)後、外敵を失い内患に目を向けるようになったUSの時代の空気がグランジムーブメントの背景だと思っているのですが、その萌芽は1988年。振り返ってみるとゴルバチョフがペレストロイカを始めた年で、この年にソ連はアフガンから撤退しています。ソ連が変化を始めた、それが目に見える形で表れてきた年だったのか。

本作はまたメタル史の連載でも取り上げるので考察はこの辺りにして、後の「シアトルらしさ」を感じさせる曲を。それまでのハキハキしたクィーンズライクをベースとしながらも、やや暗鬱なコード進行、病巣を思わせる引きずるような質感が加わっています。

Sanctuary / Refuge Denied

Metal ChurchはMetallicaのラーズウルリッヒとジェームスヘットフィールドのアドバイスによってエレクトラとの契約を結ぶ(エレクトラが真っ先に獲得しようと動いた)わけですが、同じくシアトルのSanctuaryはMegadethのデイブムステインのプロデュースによってエピックからデビューします。本作がデビューアルバム。Metal Churchのデビュー作をMetallicaが気に入ったのも聞けばわかる気がするし、本作をムステインが気に入ったのも聞けばわかる気がします。どちらもそれぞれのバンドと共通項がある。まぁ、本作はムステインがプロデュースまでしているのでMegadethとの共通項はあって当然でしょうが。複雑なリフ構成や静と動の感覚はMegadethらしさとシアトルらしさを兼ね備えたもの。むしろ、本作のプロデュースを通じてMegadethはCOUNTDOWN TO EXTINCTION(邦題:破滅へのカウントダウン)のアルバムの着想を得たのかもしれない。あのあたりから何か新しい、グランジ的な(本稿の流れで言えば「シアトル的な」)メロディ展開が入ってきたんですよね。

ボーカルスタイルはキングダイアモンドタイプのシアトリカル、急に音程が上下動するもの。曲構成は勢い重視なのでグランジとは聴感はだいぶ違いますが、ドゥーム的な重さ、暗鬱さと奇妙なコード進行、静と動のダイナミズムなどが感じられる曲がいくつかあります。

Green river / Rehab Doll

Green Riverもグランジムーブメントを語る上で外せないバンドです。グランジムーブメントの震源地とも言えるSub Popというレーベルがあり、これは1986年にブルース・パヴィットとジョナサン・ポーンマンという二人の若者によって設立されました。もともとはパヴィットが大学の課題の一つとして「インディーレーベルについての調査」を行い、それをファンジン(同人誌)としてリリースしたり、海賊ラジオ局で曲を流したりしていた。まぁ、こういうのがとにかく好きだから大学の自由研究課題でもそれをテーマにした、ということなのでしょう。そんなスタートのファンジンがやがてレーベルに発展していく。

奥の髭の男性がパヴィット

Sub Popの初のリリースはコンピレーションアルバム『Sub Pop100(1986年)』で、ここにSonic Youth, Naked Raygun, Wipers, Scratch Acidといったアーティストが収められていました。いわばパヴェットは同人誌、海賊ラジオ、自主レーベルを含めてシアトルの若者たちに「今新しくてイケてる音楽」として様々なバンドを紹介する人だったわけですね。で、そんなSub Popが初めてリリースしたオリジナルアーティストがGreen Riverで、彼らのEP「Dry As A Bone(1986)」。その売り文句が『ultra-loose grunge that destroyed the morals of a generation(時代のモラルを破壊した超ルーズでグランジなサウンド)』※グランジ=薄汚れた、という意味※、なので、このEPこそが「グランジの誕生」と言える。なお、Green River自体はSub Popより前にEPをほかのレーベルから出している(Come On Down:1985年)ので、より厳密にはそちらが最初とされることがありますが、いずれにせよグランジの生誕に非常に重要な役割を果たしたバンド。そんなGreen Riverがついにリリースしたフルレンスのデビューアルバムが本作です。

Green Riverは残念ながら本作で解散してしまいます。彼らの中で「メジャーと契約すべきだ」「このままインディーズで活動すべきだ」派が衝突。メジャー契約派(ギターとベース)はMother Love Boneを結成し、後にPearl Jamへ。インディーズ派(ボーカル)がMudhoneyを結成します。

音像的には生々しさのあるアメリカンハードロック、という印象。コード進行やメロディに暗鬱さは薄めで曲によってはけっこうハキハキした感じです。Guns'n'Roses的な生々しさのあるハードロックですね。ルーツミュージック、カントリーやロックンロールへの回帰が見られるのが特徴です。80年代的なオーバープロデュースのサウンドに対する反抗、それがルーズでグランジ、と表現されたのでしょう。アルバム全体を通してみるとMelvinsの方が異端ですね。ただ、エモーショナルな熱唱や少しけだるげな感じ、シニカルな熱量といったものは特徴的か。

Mudhoney / Superfuzz Bigmuff

Green Riverのボーカルだったマーク・ムーアが中心となって結成したバンド。ギタリストは元Green Riverのメンバーで先に「俺は商業主義なんか嫌だ」と脱退していたスティーブン・ターナー。他、Melvinsを抜けたベースと、新たに獲得したドラマーで結成。この辺りは学生時代からの友人とか顔見知りのバンド仲間とか、そんな関係値でメンバーが集められたようです。Green Riverの解散自体は1987年10月には決まっていて、デビューアルバム「Rehab Doll」を録音したら解散しよう、という話になっていた。だから、1988年頭からムーアはすでに次のバンド結成を進めていました。本作はアルバムではなくEPですが、グランジ史において重要作とされているので取り上げます。デビューEP。Green Riverのデビューアルバムにして解散作と新バンド、MudhoneyのデビューEPが同じ年に出たわけですね。こちらはGreen Riverと同じくSub Popからのリリース。よりガレージ的で荒々しく、アンダーグラウンドな音作りが模索されています。Green Riverの音像をさらに推し進め、よりルーズに、グランジに変わった音。この辺りだといわゆる「グランジ」そのものの音ですね。こうしてみてくるとドゥーム的な「重さ」がハードコアパンクと連結したスラッジメタルとグランジって近いですね。ただ、そこにハードロック的な歌メロ、口ずさめるようなメロディが乗る。少なくともGreen RiverとMudhoneyは歌心があります。

Soundgarden / Ultramega OK

こちらもシアトル・グランジシーンの長老格、Soundgardenのデビューアルバム。このアルバムは日系アメリカ人のベーシストHiro Yamamotoが参加しています。けっこう面白いアルバムで、いわゆる「グランジサウンド」とは異なりかっちりした音作りです。サイケデリックロック、70年代ハードロックの影響を強く感じる音像。これは本作のプロデューサーであるドリュー・カヌレットの影響が大きかったそう。シアトルの若手バンドの中で勃興していた生々しくルーズないわゆる「シアトルサウンド」ではなく、旧来的な手法で録音された、とのこと。それがバンド側は当時は不服だったようですが、今こうして聞くとかえって時代性を感じさせない魅力になっていますね。ストーナー、サイケデリックロック的。MastodonとかBlack Label Societyなどにもつながる感じがします。デビュー作なのにかなり完成度が高く酩酊感がある。グランジと言われればそうですが、ちょっと違う文脈に感じられるアルバム。70年代ハードロック的なプロフェッショナリズムを感じます。単純に演奏がうまい、メタル的な技巧の文脈上にあるからかも。スローでけだるい曲もありますが、アルバム全体としてみるとルーズでグランジというよりサイケでストーナー。僕がこの間書いたCow Metal(→記事)にも一部近い音像ですね。

1989年

Fifth Angels / Time Will Tell

いきなり「80年代メタル」ど真ん中のサウンドに逆戻り。まだ80年代ですからね。テリー・デイトのプロデュースでデビューした86年作に次ぐ2作目。本作のプロデューサーはテリー・ブラウンで、ブラウンはカナダのRushとの仕事が有名ですね。前作にあったメロスピ、パワーメタル感も残しつつより洗練された音作りになっています。UFOのカバー「Light Out」も収録しており、70年代ハードロック~N.W.O.B.H.M.を経て確立されたヘヴィメタルの王道に沿った内容。そこにシンガロングで透明感のあるコーラスが乗る、アリーナロック仕様のアルバム。こういう音像が巷であふれ食傷気味になっている時期のアルバムであり新鮮さは薄れているもののそれでも「新規にリリースされる」だけあって高品質のクオリティ。ただ、前作と同じく「シアトルらしさ」は全く感じません。どちらかと言えば欧州、北欧とかドイツあたりのバンドに近い。欧州メタルが好きなんでしょう。同じシアトルで活躍しながら全く違う音像になっています。Q5とかの流れ、プログレハード的なものも感じますね。ただ、一定のクオリティではあるものの歌メロが凡庸。

Forced Entry / Uncertain Future

これまた違う系統の新バンド。スラッシュメタル、テクニカルスラッシュメタルバンドですね。Metal Churchもスラッシュメタル要素があるとされましたが、こちらの方がより明確にスラッシュメタルという音像。1989年の時点だとかなりサブジャンルとして確立していたので、彼らもスラッシュメタルとしての音像を確立しています。少しデスメタルも入っているかも。これはこれでモダンなメタル。実際、「シアトルのスラッシュメタルの嚆矢」とも言われている様子。これは暗鬱ですがけだるさはほとんどないですね。圧迫感がある。グランジと同様に「新世代のエクストリームミュージック」だけれど、グランジよりさらにアングラというか、クールとされる音像ではないですね。なんだかんだグランジのアーティストって歌メロがあったり、メインストリームで売れていく理由、その萌芽みたいなものを感じられたんですがこのアルバムからは商売っ気を感じません。ストイック。というか1989年時点でこの音像ってけっこうとがってますね。DeathとかBolt Throwerとかが出てきてまだ1-2年の頃。DeicideやCannibal corpseより前です(この2バンドはデビューアルバムを出すのが1990年)。スラッシュメタルからデスメタルへ分化していく過渡期の音。このバンドはグランジが盛り上がりつつあるシアトルのシーンでどういう扱いをされていたんだろうなぁ。Soudgardenとかとは対バンしていてもおかしくないですが客層が完全に分かれていたんだろうか。シアトルシーンの多様性を感じられるアルバム。ちなみに、Alice In Chainsのメンバーとは交流があったようです。他にはSanctuaryのメンバーとか(→英語でのForced Entryのインタビュー記事)。

Melvins / Ozma

グランジ、スラッジメタルの長老、Melvinsのセカンドアルバム。前作から引き続き暗鬱でスローなオープニングナンバー。何とも言えず前衛的とさえ思えるサウンド。シンプルな骨格にそぎ落とされた楽曲は余白が多く、旧来の「メタル的な音圧」とは異なった聴感です。一応ギターリフらしきものがあったりするんですけれどね。ハードコアとも違う、なんというか前作以上に「自分たちなりのオリジナルを生み出そうとする感じ」が強い。ジャムセッションを延々と記録しているようなルーズさながら曲としての輪郭はあります。他にない音像ですが、まだ過渡期で音楽的快楽まではたどり着けていない印象。グランジの長老でありながら、なんだかすでにポストグランジというか、なんだろう、既存の音楽構造から抜け出そうとしている感じ。真にオルタナティブ。メタル史で1990年代を取り上げる時に出てくるので時代の流れの中で聞いてみたいと思います。

Mudhoney / Mudhoney

Mudhoneyのデビューアルバム。EPをより一層つき進めたガレージサウンド。少しアルバムなので大人しくなり、音圧等が整理されていますがその分ちょっとモコモコしたというか音が後ろに下がった音作りに。よりアンダーグラウンドな感じになっています。シンプルなプロトパンクやロックをそのままガレージで録音したような、ロックの初期衝動的なもの、いわゆる「楽器を持ってバンドで音を出しました」的なシンプルさがあるアルバム。曲とかもリフとかアイデア一発で一筆書きのような、センスで作り上げてしまったような感じがします。込められたアイデア量は物足りないですが、純粋さを感じさせるロック。勢いで書き上げるアートのような、「偶然の美」的なものがあります。なんとMVも作られるように(ライブ映像の編集ですが)。

Soundgarden / Louder Than Love

前作は不本意な出来と語っていたSoundgarden。本作はメジャーレーベルA&Mレーベルからリリースされたのでメジャーデビュー作となります。プロデューサーはMetal ChurchやFifth Angelを手掛けてきたテリー・デイト。スローでドゥーミーながら演奏はしっかりしており、クリス・コーネルの歌もうまいというか超絶ボーカル。独特の酩酊感はさらに深化してなんだか宗教音楽のような、チャントのように聞こえる部分も。なお、この当時Soundgardenはメタルというくくりに入れられていましたがバンド自身はその括りを嫌がり、「ヘヴィロックだ」と言っていたそう。同時期のグランジとされるバンド(ここで見てきたMelvinsやGreen River、Mudhoney)と比べると全然洗練されているし、普通にBlack SabbathやLed ZeppelinやBudgieの直系的な感じがします。テリー・デイトもかっちりした音作りをする人ですからね。でも確かにメタルというよりはハードロック的な感覚が強い。Metal Churchとの連続性もあまり感じません。ギターサウンドがだいぶ違う。ボーカルもロブハルフォードというよりはロバートプラントに近いし。このアルバムからはけっこうしっかりしたMVが作られています。こうして見てくるとシアトルから出てきたグランジバンドで最初に一定の商業的成功を収めたのはSoundgardenだったのかもしれない。他はまだメジャーデビューしていないですからね。このアルバムを最後にオリジナルベーシストのヒロ・ヤマガタは脱退。

Nirvana / Bleach

グランジが爆発するきっかけとなったNirvana。こちらは爆発前夜のデビューアルバムでSub Popからのリリース。Nevermindがリリースされるまでに売れた枚数は全米で4万枚。インディーズにしてはヒット作ですがほとんど知られていないアルバムでした。Nevermindのリリース後再発され、現在では190万枚以上のセールス。USで最も売れたインディーズアルバム(ちなみに配給はGeffen)であり、しばらく抜かされることはないでしょう。いずれにせよ、シアトルシーンのローカルバンドだったころのNirvana。

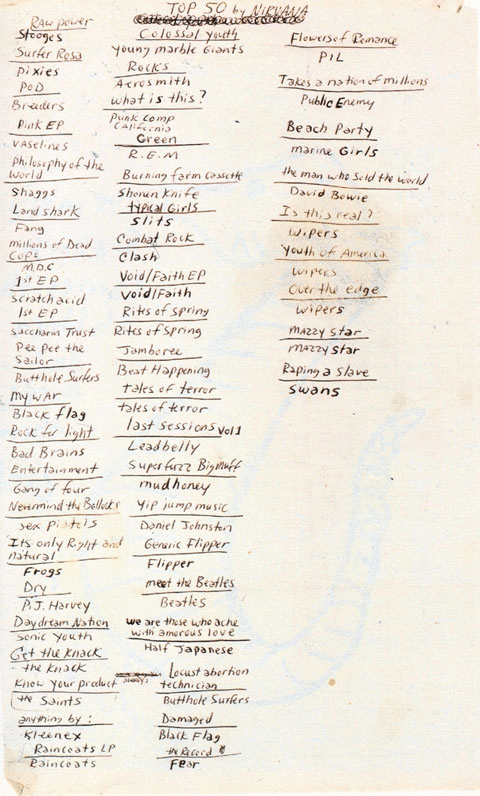

Nirvanaの結成は1985年以前、アバディーン高校の同級生だったカート・コバーンとクリス・ノヴォセリックの出会いからスタートします。互いに(アバディーンにあった)Melvinsの練習場に遊びに行くうちに仲良くなり、ついにバンドを組むことに。最初期はCCRのカバーバンドだったそうでノヴォセリックがギターボーカル、コバーンはドラムだったそう。そこからいろいろあってNirvanaが結成されます。ドラマーはけっこう変わっており、このアルバム時点ではデイヴ・グロールはまだ不参加。なお、本作制作時にSub Popから「もっとグランジにしろ」と言われ、コバーンはいろいろそぎ落として「Aerosmithみたいなサウンドにした」とのこと。コバーン自身は「Cheap Trickリバイバル、それがNirvanaさ」と言っていたり、70年代ハードロックに接近するような発言をけっこうしているんですよね。グランジが巨大化し、「それまでのロックを塗り替えた」みたいな扱いをされることへの反発かもしれませんが。この頃、コバーンが書いていた「50のアルバムリスト(多分好きなアルバムのリスト)」がこちら。

他にDavid Bowieの名前も

Nirvanaの魅力って結局メロディセンスな気がします。こうして聞いてくると明らかに歌メロがいい。Soundgardenもそうですが、やはり商業的に成功するバンドってどこか口ずさめるメロディを持っています。そしてその楽曲を活かせる音作り。ギターとベースのサウンドセンスも良い。この辺りはシアトルで盛り上がっていたライブシーンの勢いも感じます。

しかしこのアルバム、最初聞いたときは「音が悪いなぁ」ぐらいの印象だったんですが、こうして1984年からシアトルサウンドを追ってくると「目新しくてキャッチー」に感じるから面白いものですね。Melvinsに比べると分かりやすいし、Fifth Angelsと比べると(笑)新しい。けだるさも適度で、実のところ歌メロがしっかり立っている曲も多い、極端にヘヴィだったりスローだったりしないのもいいですね。ルーズ&グランジという「シアトルサウンド」の特異性と70年代的なハードロックのいいところを組み合わせたようなバンドだったんだなと思います。ところどころ苦悩のうめきみたいなスクリームが主体の曲もありますが、コバーンの声はそこまで押しつけがましくなく聞きやすさもあります。

あと、The WildheartsのIf Life Is Like a Lovebankのリフってこの曲からだったのかと新たな気づきが(余談)。

1990年

Queensrÿche / Empire

前作で一定の商業的成功を収めたクィーンズライクは本作で飛躍します。300万枚以上をUSだけで売り上げ、1990年時点ではシアトル最大のバンドに踊り出る。前作にあった社会派の歌詞やコンセプトはそのままに、よりメインストリームよりというかキャッチーになった作品です。同じシアトルのバンドで言えばQ5的な「プログレハード色」を強めたというか。なので、一番売れたアルバムではありますがクィーンズライクの代表作というと前作の方が選ばれがち。前作の方がこのバンドならではの特異性があるしメタル史の中で重要な作品ですからね。とはいえ本作には時代を動かした迫力と魅力があります。同時代で盛り上がりつつあったルーズでグランジな「シアトルサウンド」も多少とりいれつつ洗練の方向に進んだ。グランジ(汚れ)やMud(泥)の中から飛翔する鶴、あるいは白亜のジェット機という印象。とはいえ静ー動ー静感とか、暗鬱な感じとかはシアトルらしさがある曲もあります。音の余白も増えていて、ボーカルヴァースはベースとボーカルだけで引っ張る場面が増えたのはSoundgardenにも近いものがある(テンポはもっと速いですが)。プロデューサーは前作に続いてピーターコリンズ。

考えてみると90年代最初にシアトルからヒットしたのはクィーンズライクだったのか。こうして流れの中で聞くと、シアトルの他のバンドとの連続性、互いに影響を意識的・無意識的にせよ受けていた気がします。本作をレコーディングしたのはバンクーバー(カナダ)とレッドモンド(ワシントン州)。シアトルからそれほど離れていません。

Sanctuary / Into The Mirror Black

デイブ・ムステインにプロデュースされたSanctuary、こちらはセカンドアルバムです。90年代初頭のメタル名盤特集なんかでは取り上げられることもあるアルバム。冒頭を飾る「Future Tense」が当時のMTV内のメタル番組「Headbangers Ball」で取り上げられたこともありリリース初週で3万枚以上のセールスを記録。けっこうリアルタイムだと知名度を得たアルバムだったようです。音楽性的にはシアトルらしいルーズでグランジなサウンドはなく、メタルらしくかっちりしたサウンドですが、ジャケットの通りやや暗鬱なサウンド。あと、Future Tenseに顕著などこか90年代的な、ちょっとシニカルな雰囲気があるのも面白い。カッコつけてない感じというか。なんだかちょっと笑える、コミカルな感じがある曲なんですよね。曲構造的にはシアトルらしさはほとんどないんですが、80年代メタルをちょっとパロディにしてみた、みたいな感じがある曲。ちょっと情けないボーカルとか。リフとか演奏はかなりカッチリしているんですけれどね。力強くマッチョなハイパーボーカルではない。曲によっては高音は(クィーンズライクの)ジェフ・テイトに寄せている気もしますがなんだかもっとピエロ的。そのあたりは90年代のシアトルにいた故の感覚だったのかも。90年ど真ん中のアルバムなのに、2010年代のスラッシュリバイバルバンド的なメタ感が少しある不思議なアルバム。まぁ、90年のころのスラッシュメタルってある程度パターンが出尽くしてデスメタルに移行する時期だったのでトレンドとしてこうだったのかもしれませんが。この辺りはメタル史で追っていきましょう。

本作のプロデューサーはハワード・ベンソン。まだこの頃は若手ですが、90年代のMotörheadやSepultura、Papa Roachなどをプロデュースするようになる人です。今もバリバリ現役で2023年にはIn FlamesのForegoneも手掛けていますね。メタル界で長く活躍する名プロデューサー。

Mother Love Bone / Apple

隠れた名盤として一定の知名度を得ているアルバム。なんで一定の知名度があるのに「隠れた」かというと、このバンドメンバーがこの後Pearl Jamを結成するからで、Pearl Jamに比べると全然知名度がないから。Mother Love Boneは分裂して解散したGreen Riverの中の「俺たちはもっと商業的成功を収めたいんだ」組のギタリストとベーシスト、ストーン・ゴッサードとジェフ・アメットが在籍したバンド。他にGreen River組からギタリストのブルース・フェアウェザーも参加。カリスマ性のあるボーカリスト、アンドリュー・ウッドを迎え、当時勢いのあったシアトルシーンの中で頭角を現します。Green RiverはSub Popの看板バンドだったし、その主要メンバーが組んだ新バンドということで注目度も高かった。ところが、本作リリース数日前にウッドが薬物の過剰摂取で急逝してしまい、バンドは解散してしまいます。ウッドが死ななければこのバンドがPearl Jamのように成功していたのか、あるいは成功を収められなかったのか、それはわかりませんが、いずれにせよ運命はそのように動いた。

本作はオルタナティブメタルの初期の作品とされています。確かに90年代的なけだるさのある音像を先どっているとも言える。ただ、Green RiverやMudhoneyに比べるとだいぶ商業的というか歌メロがキャッチー。ルーズでグランジな感じは薄く、ボーカルもうまい。ルーツミュージックに接近し、70年代的なアメリカンロックリバイバルというか、より生々しいロックを標榜してはいるものの、シアトルシーンと言って連想される気怠さ、暗鬱感のある歌メロ、静ー動ー静といった特徴は薄めです。もっと溌剌としていて80年代的ハードロックに近い。ローリングストーンズ誌は「Led Zeppelinのエッセンスをうまく90年代的に昇華できた数少ない例」と評価したそうです。そういう意味では同じシアトルシーンではSoundgardenに近かった。実際、中もよかったようでウッドの死後、Soudgardenのクリス・コーネルが声をかけ、トリビュートプロジェクトであるTemple of the Dogが始動します。ただ、Soundgardenがけっこうスローでヘヴィなのに比べるとこちらは軽快でアップテンポな曲も多い印象。この曲はシアトルサウンド感が強め。

Alice In Chains / Facelift

シアトル出身のグランジムーブメントの大物のうち、まだ世に出ていなかったAlice In Chainsのデビュー作。Alice In Chainsがシアトルのバンドの中では一番旧来から活躍するメタルバンドとの関係が良いですね。Metal Churchのヴァンダーフーフも「Alice In Chainsのメンバーはいいやつだよ、敬意を払ってくれるし」とインタビューで語っているし、Forced Entryのギタリストも「仲がいい」と言っています。メタルシーンと近いバンド。

創設時の中心人物、ボーカリストのレイン・ステイリーはもともとグラムメタルバンドに加入しており、Alice In Chainsの前身となるAlice 'n' Chainsというバンドでも活動していました。こちらはもっと80年代的なグラムメタルバンド。デモテープだけ残して解散したため音源は希少でしたが、今やYouTubeで聞けます。

なんだかファンクとグラムメタルが一緒になった不思議な音像。このAlice 'n' Chainが解散し、ステンリーはギタリストのジェリー・カントレルと出会います。カントレルは当時家を追い出されてホームレスで二人はルームシェアすることに。その後他のメンバーも集まり、Alice In Chainsがバンドとして確立し、メジャーレーベルの目に留まることに。デビュー作からメジャーでリリースされた珍しいバンドです。Sub Pop系の人たちとは少し違うコミュニティにいたのでしょうね。メタル系というか。

本作はデビュー作ながら一気にチャートを駆けあがり、ビルボード200の42位に到達。グランジムーブメントの中で初めてビルボード50位以内に入ります。Nevermindのあと熱狂的なグランジムーブメントの波が来る前、もっとも成功を収めたアルバム。先行したSoundgardenもメジャーで活動していましたが、Alice In Chainsはこの時点でそれを一気に追い上げたわけですね。Nevermind以前、シアトルからはクィーンズライチが大ヒットし、次いで若手のSoundgarden、Alice In Chainsが勢いを増していた、という構図。

本作はそんなメンバーの背景もあってかほかのバンドに比べると旧来のメタルシーンとのつながりを感じさせる音像。きちんとリフがあるし、それなりにスローでダウナーですがエモーショナルなスクリームは少な目(きちんと歌っている)だし、Metal Churchとの連続性もなんとなく感じられます。ただ、ギターの刻みはアルバムを通すと少な目でコードの響きの方を重視。We Die Youngは刻みリフがありますが。グランジらしさが十二分にありつつ、80年代メタルとの連動性も感じさせるアルバム。

1991年

Metal Church / The Human Factor

いよいよ1991年、9月にNevermindがリリースされ、1991年末から1992年にかけてグランジが一気にUS音楽市場を席捲する前夜です。その中でシアトルのメタルシーンの中で長老格だったMetal Churchはどのようなアルバムを出したのか。

前作まででエレクトラとの契約を終え、本作はエピックからのリリース。エピックとしてもシアトルシーンの盛り上がりは感じており、Metal Churchにも本格的なブレイクが来るかも、と期待したのかもしれません。前作「Blessing In Disguise」はビルボード75位まで上昇しており、クィーンズライクやサウンドガーデン、アリスインチェインズに比べればまだ規模は小さいもののより大きな成功を収めてもまったくおかしくはなかったわけです。

実際、本作はかなり気合が入った作品で、今聞くと同時代のシアトルのバンド達らしい生々しさなどがギターサウンドに取り入れられており、音楽的にも80年代のメタルからはだいぶ拡張しているものの彼らの持ち味であるかっちりした音楽性、盛り上がりなどは維持されており、メタルらしい刻みリフも十分。旧来のヘヴィメタルバンドとしてのアイデンティティをしっかり保ちながら、同時代のシアトルシーンの動きにも対応した作品と言えるでしょう。ただ、それが中途半端に映ってしまったのか、あるいはエレクトラから移籍したエピックが勝手が分からずプロモーションに力を入れなかったのか、前2作に比べて大幅にセールスがダウン。結果として契約を失い、次作をインディーズレーベルからリリースした後、一度目の解散に追い込まれてしまいます。シアトルシーンの時代の波に乗れなかったアルバム。MVを見比べるとまぁ確かに世代の差は感じます。B級メタル感があるんだよなぁ、、、。メンバーの年齢も10歳以上違うし、Queensryche みたいに大人な感じで売り出せれば良かったのかもしれませんが。

一応、Queensryche を意識したと思われるバラードもリリースしています。このアルバムからのMVはこの2曲。うーん、古城がいけなかったんじゃ、、、。

MelvinsやNirvanaのメンバーにバカにされるのもわかる気がします。ダサいもん。ダサさってメタラーにとっては誉め言葉みたいにもなりますが、この時このダサさが少しでも軽減されていたらもしかしたらある程度の成功を収められたかも。

でも、彼らはその後復活して40年以上、今でも活動を続けているわけで、それは凄いことです。バンドにとっての「成功」とは何なのか。少なくともMetal Churchは全ミュージシャンの中で考えれば成功者だし勝ち組でしょう。40年以上、10枚以上の作品を生み出し、多くのファンがいるわけですから。

なんかボス感が凄い

ちなみに本作で一番カッコいい曲は「The Final Word」だと個人的には思う。ちょっとメタルコア的で、この辺りの感覚をこの時点で持っているのは流石ですね。

Forced Entry / As Above, So Below

旧来のメタルバンドからもう1枚、シアトル初のテクニカルスラッシュメタルバンド、Forced Entryのセカンドアルバムです。こちらも同時代性の強い、新世代のメタルを生み出したバンド。セカンドアルバムである本作ではよりモダン感が増しており、アルバム冒頭曲の最初のピッキングハーモニクスのリフからしてモダンですね。このアルバムからはMVも作られており、けっこうインディーズながらマーケティングにも力を入れていた様子がうかがえます。MVは2曲作られており、うち「Never A Know, But The No」には「仲がいい」と言っていたAlice In Chainsのメンバーがひそかにカメオ出演。この曲はグランジムーブメントを意識したような曲ですね。アルバム全体を通して聞くとモダンなテクニカルスラッシュメタルなんですが。ただ、こうした努力にもかかわらず本作は商業的成功は収められず。その後バンドは解散してしまい、現在に至るまで再始動していません。

Mudhoney / Every Good Boy Deserves Fudge

我が道を行くMudhoney、前作がガレージ直結の音像だったとしたら本作は少しバリエーションに富んだか。もっと楽曲にアイデアが練りこまれています。批評的評価も高く、「ブラック・サバスのヘビーメタルの最もヘビーなものを想像してみてほしい。少しスピードアップしてユーモアを少し加えただけ。マッドハニーの生き方をかなり正確に表している」との評も。うーん、あんまりBlack Sabbath感は感じませんが、、、。エンターテイメント・ウィークリーという雑誌に載った批評らしいですが、Soundgardenと勘違いしてない??

本作リリース時、折からのシアトルの盛り上がりに注目し青田買いを始めていたメジャーレーベルとの契約の話もあったそう。Green Riverはある意味グランジの本流でしたからね。そのボーカリストであったMudhoneyも興味を持たれたけれど結局契約はせず、「商業的成功を追い求めない」という当初の信念を継続。Sub Popからのリリースが行われます。この当時のSub Popはかなり経営的に苦しく、音楽レーベルとかってけっこう経費かかりますからね。CDをプレスするのもスタジオやエンジニアやライブ会場を抑えるのも移動の交通費もたいてい前金。先行投資してあとから回収するモデルだから小資本だと資金繰りが厳しい。そんなSub Popの経営危機を救ったアルバムとも言われています(この時、まだNirvanaが爆発的に売れ、バックカタログのBleachがバカ売れする前)。

Sabbath感はありませんが60年代、70年代のビートバンド感があります。それこそUSのMC5とか、あと、UKのビートバンド(Kinks、Beatles、Who、Rolling Stones)のテイストも少し。そこに90年代のテイストが加わっている。デビューEPと並びグランジの名盤とされているアルバムです。

Melvins / Bullhead

重さ、遅さではシアトルシーン随一のMelvins。本作も基本テイストは変わらず。1曲目の「Boris」は同名の日本のバンドの由来となりました。Borisって00年代のエクストリームメタル、オルタナティブメタルシーンにかなり多大な影響を与えていて、日本よりアメリカでの評価が高いんですよね。彼らがバンド名にするだけあり、ああ、確かにMelvins的なバンドだよなぁBorisと思ったり。常に前衛的というか「新しい音、枠組みからの脱出」を模索しているようなところがある。あくまでロックバンドというフォーマットには沿っているもののかなり極端な音像。ただ、前作までは一部の曲を除きほとんどが2ー3分以内というハードコアマナーとでもいうべき内容だったのに比べ、本作は長めの曲が多く、普通のアルバム感が出てきました。暗鬱でもぐりこむような感覚は独特ながらメタルバンド、スラッジメタルとしての元型がより強化されたというか。00年代メタルに与えた影響が大きいことが分かります。そもそもあまり同時代性とかを考えていなそうなバンドですが、本作になるとシアトルサウンドともまた違う、彼ら独自のサウンドの色合いの方が強くなっています。初期はよほど波長が合わないと単に耳障りだったアルバムも本作では独自の酩酊感と「音としての魅力」が増しています。

Temple of the Dog / Temple of the Dog

急逝したアンドリュー・ウッド(Mother Love Boneのボーカル)にささげられたトリビュートアルバム。ウッドと交友のあった(バンドが売れる前はルームメイトでもあった)Soundgardenのボーカル、クリス・コーネルが残されたMother Love Boneのメンバー(ゴッサードとアメット)に声をかけ、当時のサウンドガーデンのドラマーも含めて結成。本作を15日で録音します。結果として本作は全米5位まで上昇、今までUSで100万枚以上を売るヒット作となりますが、それはPearl Jamが売れた1992年以降。リリース当時のセールスは7万枚程度で、全米で言えばほとんど知られていないアルバムでした。結果としてこのTemple Of The Dogのメンバーにボーカリストのエディ・ベイダーが加わったバンドがPearl Jamとなっていきます。

音楽性的にはSoundgardenとは歌い方が違うコーネルの声色で、もっと穏やかで静謐な、トリビュートにふさわしいブルージーで静けさがあるアルバム。また、当時Pearl Jamのオーディションに来ていたエディ・ベイダー(Pearl Jamのボーカリスト)がバックコーラスとして参加しており、彼のレコードデビュー作でもあります。グランジ・バンドの多くがまさにこれから商業的に成功するという前夜の作品でありながら、テーマ的に「一つの終わり」を感じさせるアルバム。本作の楽曲は大半をコーネルが手掛けており、すでに成功を収めつつあり、音楽ビジネスに組み込まれつつあった(=社会からの要求が大きくなりつつあった)彼にとって、売れない時代を共にした盟友の死は「一つの時代の終わり」を感じたのかもしれません。

Pearl Jam / Ten

Temple of the Dogのリリースが1991年4月、そして1991年8月にはPearl Jamのデビュー作である本作がリリースされます。リリース当初はそこまで爆発的に売れなかったものの9月にリリースされたNevermindがだんだんヒットしていくにつれて、同じくシアトルのバンドということで本作もヒットし、リリースから約1年かけて1992年にはビルボード2位まで上昇。グランジムーブメントを強く印象付けることになります。

今まで見てきたように、Green River~Mother Love Bone~Temple of the dogとすべて基本的にメロディアスなハードロックが基調。本作もゴッサードとアメットが中心となって曲を作っているため(作詞はヴェイダー)、大枠は同じ。王道アメリカンハードロック的な作りです。あまり極端なけだるさや暗鬱さはなし。ただ、エディ・ベイダーは本作が初めての本格的なバンド参加で、それまでは小さなバンドで歌っていたライブハウスの従業員。それゆえに技巧が足りないところがあり、高音などではかなり声がかすれます。それがかえって本能的というか、むき出しのスクリームに聞こえる。今までのバンドはどれもボーカルが技巧的でしたからね。それにくらべるとかなりエモーショナル。天性の声を持ちつつ、技巧的には発展途上だったヴェイダーのボーカルであったゆえに、むき出しの感情をぶつけるような、技巧的ではないカートコバーンのボーカルとの共通点が見いだされNirvanaと共に評価された気がします。音楽的にはAerosmithとかに近いですね。アメリカでは1300万枚以上売れたモンスターアルバム。日本ではそこまで人気が出なかった気がします。来日公演も2回だけだし、それも武道館クラス(1.2万人)だし。スタジアムではなくアリーナクラスなんですよね。ビッグインジャパンならぬスモールインジャパンなバンドの一つ。

Soundgarden / Badmotorfinger

グランジシーンの中ではいち早くメジャーデビューし、成功をつかんでいたSoundgarden。本作は1991年10月、Nevermindの後でリリースされ、逆にリリース当時はNevermindの陰に隠れてしまった感もありました。とはいえもともとバンドが上がり調子だったこともあり、ビルボードでは39位まで上昇、最終的にUSで200万枚以上を売り上げるヒットとなります。Soundgardenの商業的なピークはこの次作「Superunknown」でそちらは初登場1位、最終的に600万枚を売り上げるヒットに。ただ、これはNirvanaの波及というわけではなく、シアトルにスポットが当たったことで彼ら自身に注目がなされたからでしょう。改めて聞いてみて思いますがNirvanaとは音像が違う。Led ZeppelinやBlack Sabbath的な、70年代ハードロックの要素が強いですからね。NirvanaからPearl Jamへ行き、Pearl JamからTemple of the DogやSoundgardenへ行く、という流れでしょう。ヘヴィですが酩酊感が強く、聞いていて心地よさがある。演奏もカッチリしているし、むき出しの切り裂くような絶叫もありません。シアトル、グランジと一括りにしていましたがシアトルシーンを追ってくると大きくいくつかのグループに分けられるような気がしています。それは最後のまとめに。

本作はSoundgardenの従来作と方向性は同じですがメンバーチェンジもあり楽曲がよりアイデアが豊富かつ洗練された内容に。バンドの個性が固まってきた作品です。

Nirvana / Nevermind

いよいよ本稿の最後、1991年9月にゲフィンレコード配下のDCGレーベルからリリースされ、少し時間はかかったものの大ヒットし、1992年1月11日にはマイケルジャクソンのデンジャラスを破ってビルボード1位に輝きます。レーベル担当者もここまで成功するとは思っておらず、CDのプレス工場をすべて本作に切り替えたほど。予定されていたマーケティング手段(メディアへの露出とか販促とか)もまったく行わない(そんなことをしなくても売れた、むしろ余計なことをせず身を潜めていた)中、爆発的に売れ続けました。

これがシアトルサウンド、グランジサウンドの中心、みたいな印象でいましたが、改めて聞くとこのアルバムの方が異質ですね。シアトルの中だとMelvins、Nirvana、Mudhoneyはまだ近いかも。カートコバーンは基本的にハードコアとかインディーズロックを聴いていたのでしょう。あとは一部ハードロック。コバーンにはほとんどメタルの影響はない(デイブグロールとクリスノヴォセリックはメタルも好きな印象があります)気がします。音が荒々しく、当時のメジャーレーベルのサウンドとしてはかなり異質。また、Bleachよりは控えめですがボーカルもむき出しの絶叫もあり、「若者の叫び」そのもの。この少し前にSkid Rowのセバスチャンバックも「18 Life」で若者の叫びを全米に届けたわけですが、それ以上にむき出し、等身大の叫びとして感じられた。

もともと本作はSub Popからリリースされる予定でしたが、当時Sub Popは経営難で(それを一時的に救ったのがMudhoneyのアルバムであったことは述べた通り)、大手レーベルに身売りの話が出ていました。それを嫌ったNirvanaがどうせなら自分たちで選ぼうと各社に本作のデモテープを送り、その中でSonic Youthが所属していたGeffinが獲得。プロデューサーにはGarbageのメンバーでもあるブッチ・ヴィグを起用。ミキサーにはSlayerのSeason In The Abyssを共同プロデュースしたアンディ・ウォリスが選ばれます。これはノヴォセリックが「Slayerのアルバムはどれも音がいいから、彼でいいよと言ったんだ」とのこと。ここからもメタルの影響が感じられますが、後にバンド(というかコバーンな気がする)は「このアルバムの音が気に食わない」と言い出し、次作「In Utero」ではスティーブ・アルビニを起用することになります。アルビニの音はとにかく生々しいですからね。メタルの人は迫力はありつつもカッチリと整理する技法を追求していた。音も荒々しいだけでなく、ゆがんだ音を(迫力は保ちながら)ある程度聞きやすくしたり。その分加工された感じが出て生々しさは減ります。メタル音楽は隙間がないのでそうした音作りでちょうどいいのですが、Nirvanaはそもそもけっこう隙間がありますからね、トリオだし。ちょっと音が整理されすぎたと感じたのかも。あ、後、刻みのザクザク感を出すのはうまいけど、コードストロークの扱いはメタルの人はそんなにうまくないかも。そのあたりの嗜好性の差を感じます。確かに、本作の音はけっこう低音は整理されているし、ギターサウンドも一定以上の角は取れています。ボーカルもBleachに比べると聞きやすい。ウィリスの影響で本作はちょっとメタル的な音作りになっています。この曲なんかは曲構造はハードコアマナーですが、ギターの音はBleachに比べるとまろやかに。結果として、その「ちょっと聞きやすい」音作りも本作の魅力となったのでしょう。さまざまなものがかみ合って大ヒットした偶然と奇跡の1枚。

まとめ

ふとMetal Churchを聞いて思い立って始めたこの企画。走り抜ける感じではありましたが1984~1991までのシアトル、ハードロック/メタル/グランジシーンを見てきました。

ぱっと思うのは、大きく3つのグループに分かれますね。

1.Melvins、Mudhoney、Nirvana

2.Metal Church、Sanctuary、Alice In Chains、Queensrÿche、Forced Entry

3.Soundgarden、Pearl Jam(Mother Love Bone、Green River、Temple of the Dog含)

(シアトルらしさが希薄:TKO、Rail、Q5、Fifth Angel)

2はメタル組で、ちょっと暗鬱な雰囲気、同時代で見るとダークな雰囲気を持った曲作りがうまいバンド群。

3はそうした雰囲気を持ちつつ70年代ハードロックの影響が強い組。

1は意外と「他と違う」というか、インディペンデント色が強く、各自が独自の道を行くバンド群です。Nirvanaはここ。

敢えて言えばMelvinsはBlack Sabbathからの影響も感じられ、初期Soundgardenと少し近いし、NirvanaはPearl Jamのエディベイダーと少し歌い方で共通項を感じますが、1のバンドはどれも独自性の追求を重視しているバンド群。逆に、Pearl Jamはそもそもの成り立ちからして「きちんと音楽で食っていきたい(=商業的成功を収めたい)」と願い続けたゴッサードとアメットが苦節の末に成功を手にしたバンドですからね。どこか大手レーベルを嫌い、非商業的というか「身内感」「創作の自由至上主義」的な1のグループとはスタンスが異なる。1.だった故にコバーンは悲劇にまい進してしまったのでしょう。

で、やはりシアトルのバンド達は互いに影響を与えた形跡は感じました。いくつかの系統はあるにせよ、互いに何らかの影響を与えている。ただ、その爆発の契機となったNirvanaが実はシアトルシーンの中でも独立独歩系のグループだったので、ちょっと他とは違うんですよね。それは意外でした。エモーショナルな絶叫、極端な静ー動ー静といった要素はシアトルバンド全体の特徴ではない。2と3のバンド群は基本的にはメタルシーンの中で活動していた。

以上、本稿はここで終わりにしたいと思います。個人的にそんなにグランジ、シアトルを深堀ったことがなかったので勉強になりました。連載中のメタル史にも当記事に出てきたいくつかのバンドはそれぞれ代表作が出てきます。グランジムーブメントの発生を追ったメタル史のサブテキストになりました。

それでは良いミュージックライフを。