第四部 西アフリカ・ニジェール

砂漠の嘱託医に応募

医師向けの「医事新報」という定期刊行物がある。医療に関する記事や論文、医師の求人などの情報が掲載されている。その中にアフリカ・ニジェールのウラン探査活動の嘱託医を求めている広告が掲載されていた。

「広大なアフリカで活動しませんか、と夢を誘うかのような内容だった」と、広告を出したNPO「アジア・アフリカにおける医学教育支援機構」の理事長の熊谷義也さんは話す。

慶応大医学部を卒業した熊谷さんは、産業医として、アラビア石油の社員と家族の健康を守るため、アラビア半島で医療活動をしたことがあった。2年間の期限を全うしたところで、社長から依頼され、アフリカで活動してくれる医師を求めるのが広告の狙いだった。

これを読んで応募してきたのが、北海道帯広市の帯広協会病院に勤務していた谷垣雄三君だった。

ニジェールのサハラ砂漠で、新たな燃料として核燃料のウランを求める動力炉・核燃料事業団の事業をアラビア石油が引き受け、取り組んでいた。

西アフリカのニジェールは世界でも指折りのウラン産出国。国土は日本の3倍の広さながら、人口は2000万人。砂漠が国土の3分の2を覆う世界でも屈指の貧困国とされる。

当時は車で砂漠旅行ができたが、今では「手っ取り早いのが、身代金を要求する誘拐と思われている。外国人は要注意」という物騒な話もささやかれる。外務省の海外危険情報を見ると、最も高いレベル4の「退避勧告」の赤色が国土を塗りつぶしている。(2020年11月現在もニアメのレベル2、北緯15度以南のレベル3部分を除き、他はアガデス州全土を含みレベル4が続いている)

嘱託医の業務は、砂漠という劣悪な環境で働く現場の8人の健康を守ることだったとはいえ、募集側も「来てくれる医師はいないだろう」との危惧があったのではあるまいか、その嘱託医に谷垣君が名乗りを上げた。埼玉県小川町の小川赤十字病院で1971年(昭和46)から4年間、東京都東村山市の保生園病院で3年間、北海道帯広市の帯広協会病院で2年間、それぞれ一般外科、整形外科、胸部外科、麻酔科、内科などを担当し、自信に満ちあふれた38歳の青年医師に成長していた――。

「医師としての総合力が評価された」と熊谷さん。谷垣君は1979年(昭和54)、単身で赴任した。

赴任先は、試掘基地が置かれたアルジェリア国境に近いサハラ砂漠の中のアガデス州テキダンテスム村。その村に日本企業のIRSA(イルサ、国際資源会社)が設けた診療所があった。その基地で働く人たちばかりか、現地の人たちの診療にあたった。

探査活動は、1年6か月の予定を10か月で打ち切られた。「採算が合わない」と、会社側が判断したためで、谷垣君は帰国した。

しかし、この体験が谷垣君の生涯を決定づけた。砂漠の民の野生的な身体能力、歴史、そこに生きる動植物の姿に感動した。手術の激痛に耐え、すぐに笑顔を見せる少年のあどけなさにも心を動かされた。

「この人たちのために尽くそう」こう決意した谷垣君は、貧しい医療環境を改善するために再度、訪れる決意を密かに燃やし、帰国した。

二子玉川で機うかがう

「貧しい人たちのために尽くしたい」という決意は、帯広を去るときから胸中に深く抱いていたとみるべきだろう。いや、医師になってからも、そう思い続けていたことは、よく耳にする。

だから、ニジェール行きを「好機到来」とばかり、帯広を引き揚げて多摩川が流れる新しい市街地・二子玉川(東京都世田谷区)にそのステップとして居を構えた。

谷垣君は帯広でも病院職員らと、自然豊な十勝の山々を登った。人柄を慕う人たちが多かったことは、残された写真からそれを知ることができる。

仕事を越えたそんな仲間らとの思い出も断ち切ってふたりは津軽海峡を青函連絡船で渡り、東北本線で東京に向かった。仙台駅で途中下車し、仙台市に住む静子さんの妹さんの自宅に立ち寄った。そのときの妹さん一家と撮った写真が表題「北海道」のアルバムにある。

ここで谷垣夫妻は、しばらくくつろいだと、当時高校生だった、宮城県名取市のOさんは語る。Oさんは2人が住む二子玉川のマンションに遊びに行ったことがあるという。

のちになって、妹さんは姉から手紙を受け取ると、「砂漠の国ではきっと生活用品に困っているのに違ない」と、日常生活用品ばかりか食品などをせっせと送り続けた。

「野菜が手に入らない」と知ると、野菜の種を送ったこともあると、大友さんは当時の記憶をたどった。「砂漠では、日本の種子は育たず、枯れてしまったそうです」と苦笑した。

さらに、「正装した夫妻の写真がそのアルバムの冒頭を飾っている。日本出発前に」と記されている。写真館で撮ったと思われる。いつ帰国できるかわからない遠いアフリカへの旅への決意と希望のあふれた1枚とも言える。

アフリカ出発前、正装の記念写真

ニジェールからいったん帰国した谷垣君は二子玉川に住み、熊谷さんが勤める東京都江戸川区の小岩病院に勤務しながら、ニジェールへの再訪の機会をうかがった。この間、谷垣君は準備を怠らなかった。裏銀冬季縦走を試みたとき、夏の間に食糧品を山小屋に運んだことを思い起こさせる。

再びニジェールに渡る

熊谷さんはこんなエピソードを紹介してくれた。

「夕方、手術を終えて、同僚とくつろぐこともなく、そそくさと病院から姿を消した。『人付き合いが悪いなあ』と思っていたら、神田のフランス語学校に通って勉強をしていたんです」

谷垣君が、ニジェールの公用語であるフランス語を勉強していたとは、熊谷さんですら知らなかった。谷垣君はかくも寡黙だった。

静子さんも「本田克己デッサン研究会」に所属し、基礎から絵の勉強に取り組んだ。さらに通信教育も受けていたと、姪のOさんは語る。

× ×

3年後の1982年(昭和57)にJICA(国際協力機構)の医療専門家として派遣される機会を得、今度は、静子さんも一緒に日本を発った。

首都ニアメの国立病院に10年間、治療活動や先進医療の指導にあたった。ラクダやロバで1~2日かけて病院にたどりついてもすでに患者は絶命している。こんなケースを何度も体験する。「根本的に医療を改善するには、地方に外科施設を作る必要がある」と、独自の医療構想を打ち出し、政府に提案した。

ニアメから東に約770㌔離れた国の東西の真ん中に位置する町、テッサワにパイロットセンターと名付けた外科診療所を自らの手で建設し、その地に移住した。住民の治療を通し、医療体制の確立、外科医の育成を模索した。政治的な思惑から、パイロットセンターを2度も建てる事態に追い込まれながら、海外援助に頼る「支援漬け」の現状から抜け出し、ニジェール人の医師を育て〈医療の自立〉をめざし実践に乗り出したのだ。

先進医療に疑問を抱き、貧しくても貧しいなりの医療器具を使い、住民の治療に身を粉にして、住民からは厚い信頼を集め、「ドクター・タニ」と、慕われた。

外科医の育成では、2人を研修のために日本に送り出した。

この間、静子さんを急性の脳性髄膜炎のために亡くした。静子さんは再び日本の土を踏むことはなかった。「わたしが勝手なことをしたばっかりに」と谷垣君は号泣した。

それでも、成し遂げた成果と提案をフランス語でまとめ、関係機関に提出した。

こうした業績が高く評価され、読売国際医療功労賞(1994年)、シチズン・オブ・ザ・イヤー賞(2008年)読売国際協力賞(2009年)、京都オムロン・ヒューマン賞、公益法人社会貢献賞(以上2010年)が贈られている。

静子さんが亡くなってから18年後の2017年3月6日(日本時間7日)、75歳で現地の人たちの感謝の念に包まれ、谷垣君は亡くなった。死因は間質性肺炎。自宅庭で眠る静子さんのすぐ横にイスラム教の儀式によって土葬に付された。

小泉内閣時代に創設された野口英世アフリカ賞の候補にもなった。賞金は1億円。本人は「貧しい国でそんな大金をいただいたら、命が狙われる」と、冗談とも本気ともつかぬ理由で辞退したという。無欲な人でもあった。

そして、NPO「アジア・アフリカにおける医学教育支援機構(OMEAAA)」からの寄金だけを受け取った。それ以外の寄金を一切、受け取らなかった。友人といえども受取らなかった。清廉な人であった。

× ×

以上、谷垣君の足跡を急ぎ、たどってみた。

谷垣君はこれら体験を手紙や小冊子にまとめ支援者やワンゲル仲間らに郵送している。さらに多数のビデオに自らナレーション役を買って出て活動の記録を残している。日本人医師や看護師、谷垣君の幼稚園から高校時代の同級生らもパイロットセンターを訪れてその様子を紹介している。

これらを基に「テキダンテスム」「ニアメ」「テッサワ」と、3地域ごとに谷垣君のニジェールでの活動を追ってみた。

テキダンテスム

「ニジェール? あまり聞いたことがない。遠いアフリカのサハラ砂漠の中。そんなところに住めるのだろうか」

「ニジェールのアルジェリア(と)の国境に近いサハラ(砂漠)の中テキダンテスムに10か月すごすことができニジェールの人々の暮らし方、考え方について書きました」。

こんな文章で始まる谷垣君の手書きのリポート「砂漠の国ニジェール」(A4、12㌻)がある。ホチキスで留めた手作り。IRSA(イルサ)の診療所の嘱託医をするかたわら、見聞した沙漠の動物や遊牧民・トアレグ族の生活などを観察した、好奇心にあふれた<アフリカ報告>である。

このリポートは、ワンゲル仲間のマキさんこと藤巻光夫さん、土田幸紀君に1980年6月に現地から郵送してきた。NPO「アジア・アフリカにおける医学教育支援機構」刊行の冊子「ニジェール医療報告」にも収録されている。

以下、手書きの一文字一文字を追って一端に触れてみた。

《ラクダ》 非常に賢い。25日間、一滴も水を飲まないで740㌔・㍍の砂丘を歩く。目標地点に達したあと、方向を間違えることなく人は乗っているだけで出発地点に戻る。一度、通ったコースは決して忘れない。気の荒いラクダは人を襲い、腹の下に敷いて殺してしまう。

《ロバ ヒツジ ヤギ》 これらは砂漠では大切な家畜。ロバは水を運ぶ。重い荷を乗せ、じっと耐えている。おとなしいが頑固。方向を変えるのに苦労する。ヒツジ、ヤギは2日、また3日に1回、水を飲まなければならない。井戸の周りに草がなくなると、20㌔、30㌔離れた所に飲み行く。乾季の終わる頃、やせてくる。フラフラしながら井戸にたどりつき、夕日の中、列をなしてヨチヨチ帰ってくる。乾季の終わる頃、やせてくる。

《トアレグ族》 気温50度を超える砂漠の地でも6~8月、100㍉ぐらいの雨が降り、所々に緑がよみがえり、その緑を求めて遊牧するのがトアレグ族。方向感覚が鋭く、どんなときでも、磁石のように腕全体で「北」を示す。一度、行った所は忘れない。目標物がなく同じように見えるサハラ砂漠を間違いなく旅する。アカデスとビルマ(※村の名。ミャンマーではない)の間740㌔をゲルバ(水を入れるヤギの革袋)2袋だけを持って25日で旅する。食事は朝夕の1日2回。発酵させた乳を飲み、またチーズを食べる。《水》 雨季は水溜りの泥水を飲む。遠い旅をして水を運んでくるのに比べこの時期は天国。テキダンテスムより北東約20㌔にある泉に100㌔かなたからロバやラクダに乗って水をくみにくる。ヒツジの革袋(ゲルバ)に水をつめ、夕方、帰っていく。夜半に着く。だから水の大切さをよく知っている。どんなにのどが渇いても一気に飲まない。飲むべき量をよく知っている。基地のある村、テキダンテスムを中心にした井戸の存在場所を図にしている。その数は10か所。井戸と井戸の間の距離は7㌔、10㌔。遠くは40㌔を越えている。わかる箇所には「水位2㍍、豊かな水」「水がふき出している」などの注釈をつけている。

《トアレグ族の家》 家はテント。広さ2畳くらい。毛布が1枚か2枚。水を入れるヒツジの革袋のゲルバ。ミル(アワ)をつく臼ときね。穀物の蓄えはその日食べるぐらい。日本で山を縦走したときの方が物にあふれていた。

ニジェール滞在9年の日本人地質学者にトアレグ族の家に初めて案内される。食事前なのに、なにもない。子どもたちがニコニコして遊んでいる。ヤギ、ヒツジが15頭。50㍍離れた所に草原が広がっている。

万葉の世界を思い出し、かつ聖書の一節が浮かんだとしてつづっている。

「空を飛ぶ鳥を見よ 蒔かず 倉におさめず 今日ありて明日 炉に投げ入れられる野の花をも神はかくよそおい給われば まして汝らをや」

さらに、「トアレグは音に敏感で、85㌔先でたたく太鼓の音が聞こえるという。戦争になると、その音を合図に駆けつけるのが慣わしになっていた」

基地の発電機の音は谷垣君には聞こえないが、彼らにはやかましくて眠れないそうだ。

ニジェールはフランスの植民地から1960年、独立した。その抵抗の歴史に触れている。

「トアレグ族は第一世界大戦中、フランスの侵略に武装蜂起しアガデスに集結したが、敗れて200人の首謀者が捕えられた。ひとりずつ『屈服するか』と問われ『否』と答え、斬首にされた」

「その後、学校ができてもトアレグ族は子どもを隠し、隣国まで逃げて回り、入れようとしなかった。捕まると、学校に入れられ、フランス語を強制的に学習させられる」

IRSA の文字が残るウラン探査跡地に立つ谷垣君。

後のニアメ時代、医療全土調査で立ち寄った。

-大干ばつ牛100万頭死ぬ

西アフリカ一帯が大干ばつに見舞われた。サハラ砂漠南部のサヘルと呼ばれる地域である。多くの動物が死に、人々は食糧不足に苦しんだという。

この大干ばつは1968~73年のことである。谷垣君がきた頃にはすでに収束していた。

だが、「1973年、ニジェールで大干ばつが起こった」と書き出し、当時の様子を現地の人々から聞き、リポートしている。

「それ(1973年)までテキダンテスムの周りにキリン、ロバ、ラクダがいた。牛は100万頭も集まり、7㌔の道はびっしり埋まった。それが消えた。1家族350~500頭のヒツジ、ヤギが全滅した。井戸にたどり着けなかった動物の死骸があちこちに見られた。人々は隣国やパリへ働きに出た」

「各国は大干ばつで救援物資が世界各国から大量の食糧品が送られてきた。アメリカは空から食糧品を投下したが、多くの人は乳以外、食べたことがなく、粉ミルクの飲み方を知らなかったという」

「日本では、(少なくなった食べ物を)買い占め、売り惜しみ、それによって干ばつの被害を大きくしている。しかし、ここでは餓死した人とか、後遺症として人間の精神の荒廃、不信の蔓延はなかった。人々は代価を求めず、共に食べ、寝る場所を与えるイスラム教の慣わしがあるからだ」

-がまん強い患者

診療所には「治るまでテントを張って待つ」と、遠路をはるばると患者がやってきた。谷垣君を驚かせたのは、患者のがまん強さと、患者への家族のやさしさと思いやりだった。日本ではめったに見かけない病気が多かっただろうが、「種々の病気にはふれないで」谷垣君は病人やその家族の向き合う姿に感動している。

とにかく患者はがまん強いのだ。

▼8歳ぐらいの少年が連れられてきた。右の前腕の骨が飛び出していた。ラクダから落ちて骨折し、こうなったという。父親が旅から帰ってきて初めて気づきラクダに乗せ連れてきたという。

骨髄炎を起こしていた。カッターで前腕の骨を落とした。少年は終始、おとなしくしていて終わると、すぐにニコニコしていた。

▼正月の1日、ほほに穴のあいた男がきた。虫歯が痛くて仕方がなかった。テキダンテスムからラクダに乗ってサハラ砂漠の難所を越え、770㌔離れた隣国のアルジェリアまで治療に行ったが、よくならなかったという。

▼遊牧中、脳卒中になった老人が通りかかった車で運ばれてきた。回復しても左半身がまひして砂漠の生活は不可能だと説明すると「心配はないから、できる限りのことをしてほしい」と言う。看護する家族はターバンで口の中をふいたり、時間ごとに体位を変えたり、一生懸命だった。

テキダンテスムのほか、オアシスの町の診療所にも勤務した。

-患者も医師も大らか?

さて、このテキダンテスムの診療所での活動に触れ、こんな体験を紹介している。

谷垣君はIRSAの診療所に着任して間もない頃、看護夫が、診療所の整備が悪いと言って休んでしまった。ボクシングの元重量級世界チャンピオンのような人相をした気性の荒い看護夫だったが、診察のとき、患者の現地語をフランス語に通訳をしてくれていたので、彼がいないと診察にならない。

谷垣君が困っていると、ムサという男性が現れ、通訳してくれた。フランス語が実に巧みだった。子どもまであやし、よく働いてくれた。午後もきちんと働いてくれた。

谷垣君は、会社が派遣してくれた通訳かと思っていたら、ムサは肩が痛くて治療にきていた患者だった。仕事はブルドーザー運転手だという。患者も大らかなら、通訳と患者の区別がつかなかった医師も大らかではないか。

彼は独身だった。二人は親しくなり、谷垣君が家を訪れると、仲間6人と鍋を囲んで食事していた。6人とも金がないという。スプーンは使い回し。「いつもこのように食事しているのか」と聞くと「そうだ。一人で食べるのはよくない」と言った。谷垣君はご相伴に預かった。「ミルをつき、もちのようになったのはおいしかった」と書いている。

彼は小学校(6年制)を卒業するのに10年かかったという。暗唱の仕方が悪いと、天井から逆さ吊りにされたり、こぶしや定規で殴られたりした。そのうち教師に殴りかかるようになり、卒業が遅れたそうだ。

軍隊に入ったこともあった。上司が昔の仲間だったので、気安くしたら、処罰を食らい、1週間で飛び出したという。

診療所で看護夫1人が国家の方針が変わり、免許が取り消されたので、彼が手伝ってくれるようになった。

「アフリカ人は6時間以上も眠らない」と、ムサは教えてくれた。彼自身、朝3時に寝て同6時には起きるという。寝ない日もあるそうだ。

かくのごとく谷垣君は、ガイドブックに書かれていない<アフリカ>をムサから学んだ。

ある日、診療所にやってきたムサはこんな話をして帰って行った。

「こんど嫁さんをもらうことになった。結婚式には羊1匹を(みんなに)ごちそうする。大きくて太ったのだぞ。それにコカ・コーラ48本を出す。あとはシャイ(お茶)だ」。

ここで「ムサのこと」の項目は終わっている。

-子どもと仏語学ぶ

トアレグ族は音に鋭敏であることはすでに触れた。谷垣君は、さらに綴る。トアレグ族の人たちは静けさを求める。砂漠の中の静けさをなによりも良いと言う。谷垣君が働く基地を訪れる男たちの「突き抜けるような静かさで、気品のある物腰に深い感動を覚える」と、砂漠の民をたたえる。音感の良さは言葉を覚える上においても発揮され、「学校を出ていなくても器用に公用語のフランス語を話す。小学校に入学して2年もたつと、きれいに話すようになる」と、彼らの語学力語感の良さに驚いている。谷垣君は、フランス語を学ぶためにテキダンテスムの小学校に毎日通い、1年から6年までの教科書を教材に勉強したと、別のリポートの中で述べている。

-大統領が再来求める

この嘱託医の契約は1年6か月だったが、国際的なウラン価格の低迷もあって探査は、10か月で打ち切られ、谷垣君は帰国した。大統領が基地を訪れ、谷垣君の医療活動に感動し、ニジェールに再び来て病院で働くことを勧めた、と精神科医藤森英之さん(信州大医学部卒)が「信大独創図鑑」に書いている。

大統領がテキダンテスムを訪れることになり、基地の人たちは「大統領の顔写真だ」「ニジェールの国旗だ」と準備に大騒ぎとなった。

ところが、小学校や診療所は片付けをすることもなく、いつもの姿をそのまま見せた。大統領とも気軽に会話した。このとき、大統領が、谷垣君に「また来てください」と、声をかけてきたのだろう。

「この人たち(トアレグ族)のために自分はなにができるのだろうか。このまま日本に帰ってしまっていいのだろうか」と思い悩む。

-日本人地質学者が案内

ニジェールの公用語はフランス語とはいえ、谷垣君はフランス語を習い始めたばかり。現地語にいたってはチンプンカンプンだっただろう。

そこで「佐藤さん」なる日本人が登場して谷垣を助ける。

「ニジェールに9年いて佐藤さんのことは永遠に忘れないといわしめるほど影響を与えた地質学者」だという。その「佐藤さん」に「トアレグに案内された」とあり、「佐藤さん」が通訳の手助けをしてくれたのだろう。

トアレグを取材し、生活や動物を知り、谷垣君が再びニジェールを訪れる決意をさせた人物かもしれない。「佐藤さん」は文中、この一か所だけに登場している。

嘱託医のかたわら、このような体験から再びニジェールを訪れる決意を胸に秘め、帰国したのは明らかだ。

× ×

「佐藤さん」は「ウラン探査の草分け的存在で、恐竜の発掘もしている」という人物だと、ニジェールに詳しい方からご教示をいただいた。実名も判明した。谷垣君が信頼を寄せ、ニジェール行きを決定づけた一人として記憶にとどめたい。

× ×

さて谷垣君が、手書きの<見聞録>をマキさん、土田幸紀君に送ったのは、ニジェールという今まで見たことのない砂漠の国の姿と、自分の決意を知ってほしかったのだろう。

土田君は信州大農学部畜産学科を卒業し、「猫以外、たいてい家畜を解剖している」と言ってはばからない。「なぜ猫を解剖しなかったのか」と聞くと「猫は化けて出るかなあ」。話はいつもわかりやすい。その後、ほかの大学に学士入学して一級建築士の資格を取得して見事な転身を図っている。

ワンンゲル時代から、行動力と創造力は群を抜き、谷垣君は土田君に一目置き、信頼を寄せていた。

「一緒に歩くと(奇想天外な行動に)殺される」と言いながら、「しかし、筋が通っている。土田には教えられるよ」と認めていた。

「静子に日本のテレビを見せたい」と、谷垣君がそのノウハウを求めた相手は土田君だった。1994年3月、読売国際医学功労賞を受賞し、帰国したときのことだった。もちろん、彼はそれに応えた。どっさりとアンテナのカタログを送った。

ニアメ

テキダンテスムの任務を終え、日本に帰国した谷垣君は3年間、熊谷さんが勤務する東京都江戸川区の小岩病院の外科医となった。熊谷さんは国内の内視鏡のパオニア。谷垣君は熊谷さんの指導を受け、その治療技術を身につけた。この技術はニアメの国立病院で並みいる外国人医師らを驚かせた。のちにテッサワのパイロットセンターで、その治療姿が電波に乗って日本国内で紹介された。

-前例のない医師派遣

願いが実り、谷垣君はJICA(国際協力機構)からニジェールに医療専

門家として派遣されることになった。1982年(昭和57)1月、静子さんとともに飛び立った。(静子さんはパリ空港で雪のため長時間待たされたこの時の様子をスケッチブックに残している)

異例ずくめの派遣といえる。まず、最貧国・ニジェールへの日本人医師の派遣は前例がない。しかも、目的は外科という医療技術移転、そして、それを恒久化する制度をニジェール政府にと提言し、構築する――これが課せられたミッションである。

派遣名は「医療協力単発派遣専門家」発展途上国の発展に寄与するため、派遣される経済や社会開発の技術協力専門家の任務となんら変わりがない。

JICAの派遣はたいていが複数だが、1人だけというのもめずらしい。受け入れる側のカウンターパートもなかった。

今度は滞在が長期になるだろうと、谷垣君は覚悟していた。谷垣君は静子さんにアフリカ行きを告げた。たぶんその声はモゴモゴと明瞭性に欠けたものだったのだろう。

「あなた、1人では寂しいんでしょう」。静子さんはこう言って、同行したというエピソードが伝わる。夫を支える妻の強い意思を示すひと言だ。

静子さんは松本市内の医学専門書店に勤めていたことがある。そのとき、信州大医学部生だった谷垣君と知り合ったとされている。

静子さんに会ったのは、われわれの仲間である「波里美知会」会長の藤巻光夫さんことマキさん夫妻、それに同期で「波里美知会」会長代理の畑日出夫君ぐらいだろう。

谷垣夫妻は、そろって群馬県の自宅を結婚のあいさつに訪れている。畑君の場合、六九町(現・大手町)の喫茶店でデートしている姿をチラッと見た程度。ふたりの結婚式に招かれたという人も周りにはいない。

ふたりのことは、谷垣君と同期で元信大病院長、相澤病院医師・清澤研道さんの「松医会報」(105号)の「谷垣雄三君を追悼する」から引用するしかない。

「彼(谷垣君)は生粋の松本女性である静子さんを妻にした。彼女に母親のような暖かい理屈抜きの温もりを感じたのであろう」

-外国人医師に自重

派遣されたのは、首都ニアメにあるニアメ国立病院。ここで各国から派遣された医師、各国の留学から帰国したニジェール人の医師らに交じって現地の人たちの外科手術に追われる。

着任して3週間経て近況を伝える手紙が西田正孝君に届いている。「2月半ばから仕事を始めましたが、その直後の印象を伝えると、こちらはこちらのシステムがあり、そのまま伝えるとまずいと判断し、1か月以上、仕事をしてからと考え、手紙を控えていました」と、谷垣君らしい慎重さと冷静さをうかがわせる文面で始まっている。

外科スタッフは10人。各国医師、旧ソ連、ドイツ、ベルギー、フランス(旧宗主国)に8~10年、留学し、帰国した人たちが支えている。手術は朝7時半から始まり12時半で終える。午後3時半~5時半。土曜日は総回診。来週の手術を決める。

手術室、高圧減菌器などは完備しているが、ガーゼ、バンソウコウ、包帯、注射器、針など、毎日の手術を維持する消耗品がないのが問題だと指摘している。

患者は遠くから集まり、隣国のマリからも送られてくるという。

病気もアフリカを感じさせる大きな脱腸や、日本では見られない腸チフスによる腸閉塞(そく)があり、腸チフス、赤痢は常在している、など医師から医師への医療情報が続く。

病院のシステムを理解するのが大変だったことにも触れている。

「看護夫(注・看護婦ではない)と学生の区別がつかず、また外科長だと、4週間たって知った体験例を挙げている。「帽子やマークで地位を示す体制はなく、想い思いの格好をしている」ためだという。

末尾にこんなエピソードを添えて結んでいる。

「日本の光学メーカーから寄贈を受けた胃内視鏡を使ったところ、みん

なびっくりして『日本はすばらしい』と評判になりました。看護士長などは『フランスを追い出し、日本と組んでやりたい』と言い出しました。こんなことが少しでもフランス人の耳に入れば、足を引っ張られ仕事にならなくなるので、くれぐれも用心し、二歩も三歩も控え目にしております」

西田君は谷垣君の無二の親友。大阪府堺市で耳鼻咽喉科を開業していたが、2006年(平成18)11月、65歳で心不全のため亡くなった。酒が大好きだったという。

「まあ、まあ」が口癖の軽妙な語り口。このひと声でたいていの人が、たちどころに心を鎮める。静子さんは、西田君の語り口が気に入ったらしく、ニジェールに来て2年たってこんな手紙を西田君に寄せている。「主人と六九(町)の私の家で主人と一緒に面白い話をいろいろと伺ったのは昨日のように懐かしく思われます。先生の独特な語りがとても印象的でした」

-外科医兼外科教授に昇格

ニアメに赴任してから6年――。精神科医・藤森英之さん(信州大医学部卒)は、谷垣君が1988年、ニジェール国立大学医学部の外科医兼外科教授となったことを以下のエピソードとともに紹介している。

谷垣君は同年4月、京都市で開かれた日本整形外科学会で、論文を発表することになっていた。テーマは「大腿骨骨折後周囲感染症ついて」(内容の説明はご容赦)。谷垣君が出席して発表予定だったが、JICAから帰国の許可がおりず、東璋(ひがし・あきら)さんが論文を代読し、審査をパス。谷垣君は学位を取得。ニジェール大医学部でただひとり、あらゆる手術ができる外科医兼外科教授となった。

東さんは小川赤十字病院で谷垣君を迎え入れ、指導した信大医学部の先輩である。1976年(昭和51)、横浜市で整形外科医院を開業していた。藤森さんは東さんとは信大医学部の同期(昭和35年卒)の精神科医である。

谷垣君は多忙な治療活動にもかかわらず、こまめにルポルタージュ「旱魃(かんばつ)」や「ニアメ国立病院」を紹介する記事を機関誌などに寄せている。

東さんは「ニアメ国立病院」を読んで谷垣君がニジェールで活躍をしていることを知ってから、声援を送り、支援をするようになった。

-厳しく丁寧に指導

JICA理事の加藤正明さんは、ニアメ国立病院で、外科手術できる医師が極めて少なく、1日に何度も手術に立ち会い、さらにニジェール人医師を厳しく、懇切丁寧に指導している谷垣君の姿を「故谷垣雄三雄先生追悼追想文集」(山形茂生・JICAニジェール支所長編集)で報告している。

加藤さんは、ニジェールを兼轄しているコートジボワール大使館に1988~90年、勤めいていたとき、ニアメ国立病院をしばしば訪れ、谷垣君と話をしたという。

最後に訪れたとき、外科病棟の拡充工事しているところで、谷垣君は病棟の周りに、自ら樹木を植えていた。加藤さんも手伝った。「なかなか根付かなくてね」と淡々と語ったという。「医療面ばかりでなく、生活環境も含め、しっかりした病院にしようとする谷垣先生の強い意志を見せていただいた」と綴っている。

-リハビリの西田君を激励

脳出血のため、不自由になった右手のリハビリに励んでいる西田君を、谷垣君は手紙で激励している。

妻・親子の運転する車で、長野県上田市の鹿教湯(かけゆ)温泉に出掛け、温泉の効用を活用した病院に半年間、入院、治療とリハビリに取り組んだ。

さらに右手が不自由ながら、克服している松本市の医院を訪れ、診察のようすを視察している。奥さんの支えで、見事にカルテを書いていた。

これらは、全て医学部同期生の清澤さんの奨めだった。清澤さんはとことん友の面倒をみた。

谷垣君は西田君への手紙に次のように書いている。

「いただいた手紙の文字が前と変わらずはっきりして、一枚の紙にきれいにおさまっており、私の方がはずかしい位で、大変安心しました。日々の不便さは私の想像を絶することですが、がんばって下さい」手紙は1990年6月24日付。パイロットセンターを建設して医療改善の実証するため、約770㌔離れ、国の中央に位置するテッサワに転出する2年前だった。

-近所に日本人家族

谷垣夫妻の住まいは住宅街の一角にあった。病院には車の送り迎えで通っていた。貧しいうえに危険、それに過酷な天候の砂漠の国。日本人は谷垣夫妻だけだろうと、思いきや約20㍍、離れた所に日本人家族が住んでいた。

福田正光・英子夫妻一家には子供が2人いた。資源会社に勤めていた正光さんの関係で1986年から5年間、ニアメに住み、谷垣雄三夫妻とは親しい近所付き合いをしていた。ピクニックに出かけたこともあった。

「谷垣先生には、ほんとうにお世話になりました。私が胆石になったとき、熊谷義也先生を通し、日本の病院を手配してくださいました。おかげさまですっかり元気になり、異郷の地での生活を取り戻すことができました」

英子さんは、まるで昨日のことのように、谷垣君の親切さ、やさしさを語る。福田夫妻は、それより前の1978年からニジェールに滞在していた。しかも、サハラ砂漠の真ん中。夫の仕事の拠点であるキャンプで2年間、生活したのだった。

だから、英子さんは「私は20歳で日本人女性として初めてサハラ砂漠での生活を体験しました」と自己紹介する。

通算7年間にわたるニジェール滞在の経験から現在、一般社団法人「コモン・ニジェール」を立ち上げ、ニジェールの子どもたちが夜でも本が読めるようにソーラーランタンを贈り、また読み書きが学べる「寺子屋」を設ける運動を繰り広げている。

ニジェールを日本人にもっと知ってほしい――そのフランス語をそのまま社団法人名にした。谷垣君と同じようにニジェールが貧しさを乗り越え、〈自立〉することをひたすら願う。

静子さんは、体が弱かったそうだ。髪の毛を長くしてそれを結んでそれを頭の上で丸めたり、三つ編みにして後ろに束ねたりしていつも清楚(そ)な身なりをしていたという。

「お体が弱いのに、よくぞアフリカまで、いらっしゃったものだと思いました。それほど谷垣先生への愛情が深かったのでしょうねえ」と、英子さんは言う。静子さんとは顔を合わせると、日常生活のほかに身の上話に及ぶこともあった。やはり、よく交わしたのは日本のことだった。「日本は今頃、秋かしら、いやまだ夏かもしれません」。ニジェールには四季はない。あるのは乾季と短い雨季だけだ。四季がわからなくなるのは当然かもしれない。

ニアメ近郊へ福田さん家族とピクニック。

ロバに乗るよう奨める谷垣君(中)

=福田英子さん提供

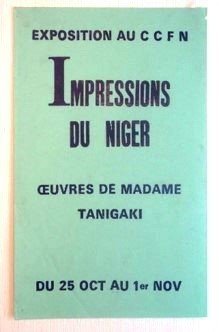

-仏文化センターで個展

文化センターに掲示された静子さんの個展のポスターと

会場のCCFN(フランス・ニジェール文化センター)(下)

静子さんはキャンバス、画用紙によく絵を描いていた。その作品の個展を、ニアメのフランス文化センターで開いたことがあった。そのポスターがふたりのテッサワの住まいから発見されている。

それによると、個展のタイトルは「ニジェールの印象」。展示者は「谷垣夫人」。開催期間は1988年10月25日 ~11月1日。展示作品は油絵、水彩画合わせて30点以上。風景画や静物画がなど。英子さんは展示の準備を手伝った。初めての個展で静子さんは大変、喜んでいたという。

英子さんが帰国するとき、静子さんは、部屋に飾っていたお気に入りの1点をニアメの記念にプレゼントしてくれた。英子さんは今も大切にし、スマホに入れて持ち歩いている。

絵本「ニジェール物語」を執筆し、出版した。そこに登場する不思議な木「テネレ」を店名にしたカフェを茨城県守谷市で営む。1本きりのその木は、砂漠の旅人の目印となり、旅人が通るたびに挨拶し、水を分かち与える不思議な木。「東日本大震災前、日本の発電の24時間のうち、約1時間弱はニジェール産のウランでまかなっていた。なのに現地の多くの人が電気のない生活を送っている。日本人は、そんな貧しいニジェールを知らない。ニジェールを知ることは日本を知ることです」

英子さんの訴えである。谷垣君に勝るとも劣らぬニジェールへの思いに圧倒された。

㊤ 文化センターの前で静子さん(左)と英子さん(右)

㊦ 個展の準備する静子さん(左)と英子さん(右)

=上下とも福田英子さん提供

静子さんの絵の制作欲はニジェール行きが決まってから、一気に燃えた。谷垣君が単身でニジェールのテキダンテスムに行き、いったん帰国して再びJICA(国際協力機構)の医療専門家としてニジェールにそろって渡るまでの約3年間、住んでいた二子玉川(東京都世田谷区)で、静子さんは画家の主宰するデッサン教室に通い基礎から学んだ。ちょうど谷垣君が勤務後、フランス語を学んだように、絵を学んだのだった。

その創作意欲は、ニジェールに渡ってからも衰えることがなく、谷垣君の全土医療調査にスケッチブックを手に同行し、サハラ砂漠の自然、砂漠の民にコンテを走らせた。

これについては「後日談」で触れたい。

-日本人の命も守る

「故谷垣雄三先生追悼追想文集」は、亡くなった谷垣君を悼み、JICAニジェール支所長だった山形茂生さんが2018年1月、当時の隊員、JICA関係者ら33人の思い出を集め、編集・発行した。

谷垣夫妻は、JICAから派遣された青年海外協力隊員ら若者を親身になって世話した。文集に目を通すと、隊員が劣悪な砂漠の気候で体調を崩すと治療し、手当てした。さらに日本では知り得ない現地の情報を提供した。これらは、どんなに隊員の手助けや励みになったことか。

青年海外協力隊の女性元調整員のこんな体験談もある。

1987年6月、ライトバンの横転事故がテッサワのあるマラデ県であった。負傷者3人のち、身元不明で意識不明となっている男性は日本人らしいという連絡があった。日本への一時帰国から戻ったばかりの谷垣君が収容先の病院に問い合せたところ、頭を打ち、首を折っている疑いがあるという。

大使館に連絡した結果、日本の医療機器メーカーの技術者と判明、翌日ヘリコプターが出動し、ニアメ病院に運ばれ、治療を受けた。しかし、谷垣君の判断でパリの病院に移送することになり、谷垣君がパリまで付き添った。

男性の仏国のビザが切れていたため、再発行や航空券の手配など、てんてこ舞いの騒ぎになった。男性はパリで回復し、職場に復帰したという。

その元調整員は「谷垣先生とご一緒したこの3日間はニジェール活動したなかで、忘れがたいことのひとつになっています」と語っている。

これを読んだワンゲル仲間の土田幸紀君は言う。「谷垣はそういうやつなんだ。困っている人を見たら捨てておけないのだ」と。

-治療か技術移転か

さらに谷垣君の名声と信頼は、ニアメ国立病院時代から、献身的な治療を通して人々の間で高まっていた。このことを当時のJICA職員の文集への寄稿が教えてくれる。

「出張の折、市内を回ると、あちらこちらで一般市民が『ドクター・タニガキ! ドクター!』と声をかけた。ニアメ市民が先生の多面的・精力的活動を十分、知っていたという証左でしょう」

だが、その人は谷垣君にクギを刺している。

「先生、広く市民に医療行為を施し社会貢献することも尊いことですか、JICAの基本方針は技術移転です」

これに谷垣君はやさしくこう説明したという。

「でも困った人が目の前にいれば、放置できませんよ!」

治療か技術移転か――心の葛藤が当初から谷垣君に渦巻いただろう。だが、谷垣君はこの2つの命題に果敢に挑んだ。そこに谷垣君の偉大さがある。

ニアメ時代、そのミッションのために谷垣君は、砂漠をも物とせず日本製の四輪駆動車で広大な国土を走り回っていた。どうすれば、貧しいニジェールの外科医療体制を改善できるか、そのヒントを現地に探っていたのである。

その四駆はトヨタのランドクルーザ(通称・ランクル)。谷垣君からの要望があり、横浜港北ロータリークラブが1985年、輸送費を負担し、トヨタ自動車が寄贈したのである。この行動から谷垣君の外科の地域医療体制の構想が生まれた。

さらにランクルの優れた機能は現地の人たちを驚かせ、政府要人の公用車や軍用車は日本車に代わったという。当時、同クラブに所属していた東さんが「余談ながら」と、披露してくれた。

-〝砂漠〟で京都の雑煮

文集では、当時のJICA職員ばかりか、訪れた医師、青年海外協力隊、同調整員らが綴っている。

京都が実家の女性隊員は、白味噌の雑煮をごちそうになり、「京都のお雑煮は白味噌。ニジェールで食べられるなんて」と驚いている。

さらに、隊員たちは、静子夫人が絵を描いている姿を見かけている。室内に飾り、またニアメのフランス文化センターで静子さんの個展を開き隊員たちは鑑賞している。画材は夫妻でパリへ行ったとき、また谷垣氏がパリへの出張や日本への一時帰国の際、必ず買ってきた。静子夫人にとって一番う

れしいお土産になっただろう。仙台に住む妹さんは絵の具ばかりか野菜など送り、気遣っていたという。

「ユウちゃん」「シズちゃん」と、呼び合っていた夫妻を思い出す元隊員。静子夫人から借りた美術エッセイストの本をヒントに、静子夫人の亡くなった日を「鈴蘭忌」と名付けてしのぶ女性。その夫は、谷垣氏の亡くなった日を「杏林忌」とし、「夫妻の不撓(ふとう)不屈を仲間たちに語り継ぎたい」と誓っている。(「杏林」は医師の美称=広辞苑から)

テッサワ

1992年3月6日、ニアメからテッサワに到着した谷垣夫妻

=JICA「故谷垣雄三先生追悼追想文集」から)

(到着日:谷垣直筆)

-「住民負担の外科」目指す

「医療費は住民負担を原則とする地方外科を確立する」――こんな目標を掲げ、谷垣君は活動の場をテッサワに移した。1992年3月、夫妻は約10年間、暮らした首都ニアメの生活に終止符を打ち、テッサワに引っ越した。

谷垣君はこう考えた。

《ニジェールの国土は、日本の3倍もある広大な広さながら外科医は少なく、外科施設は7つの病院にあるだけ。患者はロバや牛に引かれた荷車に乗せられ、1、2日がかりでやってく

る。国境を越えて隣国からも患者が訪れる。

井戸を汚染源に腸に穴が開く腸チフスの患者などが多く、着いても容態が悪化し、手遅れになるケースも相次いでいる。なんとかこの状況を改善できないのか。自ら地方に行ってその方策を探ろう》

-天皇謁見で知る 地方外科の現実

谷垣君をそう決意させた原点は、ニジェールの大統領の一行が1986年(昭和61)、訪日した際、天皇陛下との謁見だったと、後のビデオや関係者への手紙で紹介している。

その際、陛下は、ニジェールの医療について訪ねられた。随行の厚生大臣はこう説明した。

「国では井戸の周辺に集落ができ、集落と集落の間には踏み固められた道で結ばれています。子宮破裂の患者は牛が引く荷車で運びます。板に寝かせて運ぶこともあります。牛には途中、エサを食べさせなければなりません。約50㌔を運ぶのに約10時間もかかります」

大臣が説明を終えると、陛下は30人の随行団うち、大臣のもとに近寄られ、両手を取って力強く振って激励された。

大臣は帰国後、谷垣君を大臣室に呼び、そのときの様子を詳しく話してくれた。ニアメ国立病院の医師になって4年、だったときである。

「陛下はこのようにされた」と、大臣は椅子から降り、谷垣君の両手を取り、その様子を再現して見せてくれた。

以来、谷垣君が「考えてもいなかったニジェールの地方外科の改善が私の主題になりました」と、友人への手紙で告白している。

-テスト機関建設を提案

ニジェールの医療費は先進国からの援助で無料か無料に近かった。住民負担が実行できるのか、どこに問題点があるのか、改善点はどこにあるのか、それを調査するのがパイロットセンターである。先導役を果たすテスト機関として作ったのである。

「貧しくても医療費は自分たちでまかない、自立した医療体制をつくるべきだ。内科と違って外科は確かにカネがかかる。先進国の外科手術は奢侈(しゃし)に流れていないか。貧しくてもそれなりの治療方法があるはずだ」と。 谷垣君は、外科施設が人口60万人に1か所になるよう国全体で12か所に開設するよう国に提案した。さらに▽維持費は、住民の負担とする▽外科医の養成期間は4年とする――ことが提案の骨子となっている。

住民負担が原則の医療が実現すれば、貧しい医療体制が改善され、支援国に頼らない自分たちの医療が実現する。外科医を養成すれば、外科医が2人だけという現状も打破できる――と確信していた。

この信念は亡くなるまで寸分も揺るがなかった。

1990年10月、外科診療所の設置場所を「テッサワ」と具体的に挙げ、政府に要望書を提出した。テッサワに引っ越す2年前である。

テッサワは、首都ニアメから東に約770㌔・㍍離れ、国土の東西のほぼ中央に位置する。人口は2万5000人。「ヤギ、ヒツジ、ウシ、ロバが行きかう村」「1家族当たりの年収1万2000円」と谷垣君は記す。

自分が考える地域の外科診療所の拠点にテッサワがふさわしいと、にらんだのだった。

東璋さんが、信大医学部同窓会の「松医会報」(106号)に掲載した「西アフリカ・ニジェールにおける外科医療の夜明け~谷垣雄三医師足跡をめぐって~」にその経緯は詳しい。

それによると、当時の軍事政権は政治的にも経済的に行き詰まり、谷垣君自身も「全く身動きできなくなってしまいました」と、東さんに近況を知らせてきたほどだった。

ところが、翌年後半になって事態が好転した。厚生省の前次官補が谷垣君の要望書に注目、同年11月、厚生省は、テッサワに「地方外科改善するためのテスト機関」として「パイロットセン

ター」を開設することを認めた。

公認の病院ではなく、名の通り地方外科を改善する先導役を担った医療施設である。

パイロットセンター発進

-私費で病棟など建設

認可は、外国人である谷垣君本人ではなく、ニアメ国立大学医学部長や外科長、国立病院長、ニアメWHO、厚生省次官補ら10人で組織するNPO「アプサイト(APSAYT)」と呼ばれる「谷垣医師の活動を支える会」である。谷垣君が着任以来、9年間で築いた業績の高さと、人望の厚さがうかえる。

テッサワに完成したパイロットセンター外来出入口

(「パイロットセンター 位置づけと経過、まとめ」から)

麻酔医、看護夫らスタッフ10人を国から派遣、土地の提供、電気・水道代を負担してくれることになった。ただし、医薬品などは負担できないという。JICAは8600万円に上る医療機器を提供してくれた。

しかし病棟、研修医宿舎、自宅は谷垣君が私費で建設した。場所はもともとあったテッサワ中央診療所。うち外科は廃院となっていた建物を改修した。

軍事政権が倒れ、全財産を預けていた銀行が倒産する事態に見舞われたが、銀行管理会社が全額補償してくれ、建設費用は賄えた。建設業者が肝炎で死亡し、倒産する事態も起こった。

それでも完成にこぎつけ、これによってニジェール人の外科医が育ち住民負担の地域の外科施設が改善できる――谷垣君は胸を膨らませた。

また、テッサワに着任していきなり蚊に悩まされた。「テッサワは低地のため、雨季にはおびただしい蚊が発生することを知り引き返そうと考えた。しかし、現地の人に確かめたら、たいしたことがないということだった。

ところが、案の定、国から派遣された看護夫ら全員、マラニアにかかった。免れたのは谷垣夫妻だけだった。

「野菜もない何の店もない。私たち暑さになれない者は水道、電気代だけで月10万かかる。こんなところで生きていけるのか私には自信がありませんでした」

「ニジェールの政治、経済状況がありにも厳しく、『今なら』理由をつけて日本に引き返すことができると考えました」

-聖書の一節が決断促す

しかし、それを思いとどませたのは、フランス語を勉強しようと、読んだフランス語の聖書の一節だった。「けがした人を助け、手当てし、人に頼んで旅を続ける時には、その費用に負担しなさい」というキリストの教えだった。

決断した当時の心境を友人の医師にあてた手紙から引用すると――

「外科を修行した者が、どうしてニジェールを捨てて日本に帰ることができるのだ。キリストは、援助というものは、人をあてにするのではなく、自分でするものだ」と。

谷垣君は、目標に向かって力強く動きだした。パイロットセンターの開所式は夫妻が着任した1ヵ月後の1992年4月に行なわれ、翌年9月には病棟の拡張工事に着工し、第2回開所式を1994年8月に挙行している。

-病室48床、手術室3室

3年後の1997年4月に谷垣君はJICA専門家の肩書きで「テッサワパイロットセンター 位置づけと経過のまとめ」のタイトルで報告書を残している。

それによると、完成したパイロットセンターは3つの手術室、48床の病室、5床の術後管理室。

患者は大腸がん、胆石はなく、ヘルニア、ぼうこう結石、帝王切開が多く、1996年度、医師、看護夫(簡単な手術は認められている)で計1025例の手術が行われている。このうち各種ヘルニア240例、帝王切開83例、陰のう水腫73例、ぼうこう結石65例、前立腺肥大65例など。

1日に平均2件強の手術を行っていたことになる。

手術もヘルニア、ぼうこう結石、帝王切開などと幅広く、「分化している日本からみると、明治時代のレベルの外科」と断じている。

そこで、パイロットセンターを「放置されている地方の外科の改善の方法はないものか」と探る実験の場として位置づけている。

看護学校はフランスから独立後の1969年に設立した看護学校があり、養成された看護夫は医師と同格。死亡診断書、処方せんも書くことができる。

-4年で外科医養成

しかし、医学校はフランスと同じ7年制で1983年以来、卒業生を送り出しているものの、外科医への道は厳しく、フランスと同じ免許を求められ、フランスに留学しなければならない。ニジェール人がフランス国内で外科を学ぶのは至難の業だった。宗主国は、ニジェール人にメスを持たせたくなかったのではないかという人もいる。

当時のニジェール人の外科医は2人だけというのも、理解できる。

そこで、谷垣君のパイロットセンター設置の目標に「住民負担による地方の外科の確立」とともに「外科医の養成」を掲げた。認可を申請し、1993年12月、厚生大臣から許可を得た。フランスとは研修協定、いわゆる「大学での養成」だが、谷垣君は、「それと比べ、前段階の研修ですが、養成契約としてはまとまったものです」と胸を張る。

養成期間は4年。うち1年は先進国研修となっている。研修先として日本国内3施設の名が挙っている。うち1つが千葉県柏市の名戸ヶ谷病院。2人が研修に訪れた。派遣にあたり谷垣君は研修医の問題点2点を指摘している。

① 宗教上、解剖実習、剖検(注・病因を調べるための解剖)をしないこと。

② どんな最新検査機械よりも患者を繰り返して診て患者から外科を学ぶがことが大切だが、それを理解していないこと。

この指摘のうち①は、ニジェール国民の95%がイスラム教徒であることを教えてくれる。次に②は、学生時代、インターン制度撤廃運動に取り組んだ谷垣君はエリートの道から外れ、ひたすら患者を診て外科を学んできた。患者を診ることが谷垣君の矜持であり、哲学であることを教えてくれる。

内視鏡で治療する谷垣君

(右端)=「支援する会」提供

-手術にミシン糸

「住民負担を原則とする外科」を確立するために、谷垣君は、患者の手術を通してさまざまな実証実験に挑み、安全性を確認した。

谷垣君は「ニジェール医療報告」(アジア・アフリカにおける医学教育支援機構刊行)の中で「テッサワパイロットセンターの経過報告(1992年1月~2001年11月)を記している。その試みの内容とその結果を紹介しよう。

① 手術後の感染予防のために抗生物質の投与は必要のないこと。

② 術後患者にビタミン剤は必要のないこと。細い高価な手術用糸は、どうしても必要でなく、ミシン糸を使用しても問題はないこと。

③ 常識となっている薄くて減菌済みで使い捨て手術用ゴム手袋は必要ではなく、お勝手用ゴム手袋を120度の蒸気減菌に耐えるよう工夫し、胃切除に使ったところ、破損が少ないために一般手術に使える。骨の手術には特に有効。

このほか、カネのかからない輸液(点滴液)を手作りし、さらに酸素を多量に消費する全身麻酔はできないために、麻酔前の投与薬を工夫してほかの麻酔法に変更した。この麻酔法で胃切除をはじめ、すべての手術をカバーできることを確認した。

こうした手術で2000年4月から1年間、1027件の手術を行った。患者負担は一律で▽治療費(入院費、手術費など)=約1500円▽検査費=約500円。手術料を払うことができたのは953人。これら収入から薬品をはじめ洗濯石鹸まで賄い、500円が残ったという。

さらにタオルや新聞紙が手術のガーゼ代わりになることも突き止めた。すでに紹介した通り、谷垣君の小中高時代から同級生で組織する峰山町の「谷垣雄三医師を支援する会」などがタオルや新聞紙の回収をする活動に乗り出した。信大ワンダーフォーゲル部のOB組織「波里美知会」なども協力した。

-開腹手術にも新提案

さらに谷垣君は、腸チフスで腸に穴があき、腹膜炎となった場合の開腹手術についても、新たな治療方法を見いだした。

この地域では、井戸水を感染源に腸チフスの患者が圧倒的に多いのだ。

その方法は、開腹した傷口を閉じないで腸が見えるままにしておき、傷口に反物ガーゼを置き、腹帯で保護する。ガーゼの吸収力によって3日目には腹壁に赤みがよみがえり、腹壁を閉じることができるとしている。

腹膜炎で細胞が限界に達しているときに開いた腹を、閉じたとしても治癒する力がない、と指摘している。

ニアメ国立病院の術後管理責任者の医師に話したところ、博士論文担当者を決め、調査でよい結果がでれば、アフリカ全土に広げたいと話したそうだ。

ニジェールで、日本ではみられない腸チフスによる死者が多いのは、今までの手術法に原因があったのでは、という。「わずかな試みですが、私が全身全霊で追及したことです」。この一文から谷垣君の気迫が伝わってくる。

-タオルを加工、ガーゼに

さて、タオルや新聞紙がどのように使われているのか、どうしてこのような活動をしているのか、支援者に知ってもらおうと、谷垣君がナレーションを買って出てビデオを制作している。約25分。タイトルは「テッサワ」。日本がら届いたソフトな日本タオルは「仕立て屋さん」が野外で足踏みミシンを使って手術のガーゼ代わりになる大きさに加工する。新聞紙はきちんと折りたたむ。これらを減菌容器で消毒する。

そんな紹介に続いてそれを使った実際の手術を紹介する。患者の体を新聞紙で覆い、執刀する部位だけを開け、そこをメスが走る。終えるとそこにタオルを載せる。

タオルにも新聞にも当然ながら日本語が読める。日本でそのままなら不用品、廃品になるものがアフリカで見事に役立っている。感慨とともに、最貧国の医療に立ち向かう谷垣君のすさまじさに圧倒される。

-麻酔方法も改善

さらに「気管内挿入管麻酔」もここで取り上げている。

全世界で行われて麻酔方法だが、谷垣君は必要性に疑問を抱き、5年間のテストのあと、気管内挿入管を行わない別の麻酔の方法を確立したという。

その結果、手術の年間酸素代は、ニアメの国立病院の場合、1600件の手術を行い3500万フランに対し、パイロットセンターの場合、1200件の手術を行い、60万フランだった。その差は歴然だ。

「内陸のニジェールでの酸素代は日本では想像できないほどの輸送費がかかり高額」だから、手術費の節減につながったとしている。

貧しいからといって、どんな治療も許されるわけでは決してなく、「どのような経済状況であって外科原則を崩すことは許されません」と、谷垣君はキッパリ語っている。

ミシンでタオルの加工㊧ 手術前の新聞紙の準備㊨=ビデオから

このように谷垣君は「外科には確定された領域でも問題があります」と切り込み、ニジェールの地方外科に大きな可能性を次々と掘り起こしている。

そして「ニジェールの地方に外科を定着させる目的を達成しつつある」と自信にあふれた声が流れてきた。2000年初めの頃だろうか。

✕ ✕

このビデオを作成したのは谷垣君で、ユーチューブにアップしたのは当時、青年海外協力隊調整員だった安城康平さんだと判明した。JICA本部への報告書の提出が少なかったと言われる谷垣君が、このような<秘技>の持ち主であったことに驚く人も多いだろう。

危機 任期切れと立ち退き

「谷垣君が首都ニアメから砂漠の町に移ったそうだ」「病院の運営資金に困っているようだ」「奥さんが亡くなった」――。成果を着々、上げているなか、谷垣君にまつわる悲報を含めたさまざま情報が、ワンゲル仲間にも舞い込むようになった。テッサワにパイロットセンターを建設し、活動を始てからだった。1万5000㌔離れた遠いアフリカ。その詳細を知る由はなかった。まず、浮上したのがJICAの医療専門家として任期の問題。任期は通常、最初が最長で2年。その後、1年を限度に更新する。谷垣君の場合、任期が切れても、実績が評価され、周りの人たちの働きかけもあって延長されてきた。その延長も7年をむかえた1989年6月、「もう(それは)ない」と通告された。それが、さらに2年、延長された。政治の混乱のなか、要望していたパイロットセンターの開設が1991年、ニジェール政府から認められた。翌年完成し、活動を始めてからほぼ10年。前述のように「住民負担による地方の外科の定着」が目に見えてきた頃である。

だから、延長をなにがなんでも実現させたかった。

しかし、60歳になった2001年10月、延長はついに認められなかった。谷垣君はこれをガンとして受け付けなかった。

任期の終了を告げに東京からニジェールに行ったJICAの当時の女性担当職員が「追悼・追想文集」に、そのときのようすをつづっている。

彼女は2001年4月、医師である上司とテッサワに出掛けた。任期の終了とともに、長年の任務の遂行に感謝の気持ちを伝えるためだった。

彼女はさまざまな制約から、JICA専門家任期の無期限延長は難しいことを説明し、専門家以外の形態でのJICA支援を方法を提案した。

しかし「専門家としての矜持を重視した谷垣先生」は受け入れなかった。

その状況をこう記している。

「谷垣先生は怒りの骨頂で私たちを迎えられました。私たちは任期を『切り』にやってきた憎むべき人間だったのです。活動継続の懇願に集まった住民の前に私たちを並ばせ、『この者たちが自分をCouperしに日本からやってきた』と、きわめて明快な仏語で演説された時は、(私たちが)処刑される者の気分でした」

「Couper」とは仏語で「切る」の意。「印籠(いんろう)を渡す」とか、いやそれ以上の厳しい「斬首」の意があるかもしれない。

「彼は医者の言葉しか聞かないだろう」という上司の想像通り、彼女を無視し、言葉を交わしたのは上司とだけだった。表情を和らげたのは静子さんの墓に供花したときだけだったという。

ニジェールで谷垣君に会う前、彼女は谷垣君からの報告書に目を通し、支援者にも会った。さらに現地で本人に会い、活動の様子を目の当たりにした。

その結果、「(谷垣君を)現代の英雄と呼ばずして誰がそうであろうか」と最大限の賛辞を送っている。

さらに「外科医のいない砂漠の地に自身で医療施設を整え、筆舌に尽くしがたい苦労の中で四半世紀にわたり、多くのひとたちを救い続けた。周辺地域ばかりでなく国境を越え、治療を受けにきた」と、現実をしっかりと見つめ、評価している。

しかし、JICA側は任期終了を宣告した。「泣いて馬謖(ばしょく)を斬る」とはこのことか。

-「ユウちゃんに付いていく」

医療専門家でなくなれば、当然、生活費であるJICAからの収入が断ち切られる。外国で、しかも砂漠の国では「路頭に迷う」だけでは済まない深刻な死活問題につながる。

すでニアメ時代から、任期問題が浮上していた。ニアメで近所に住む福田英子さんが心配して静子さんに「任期が切れたらどうするの」と尋ねたことがある。すると「私には身を寄せる所はありません。ユウちゃんにどこまでも付いていきます」と答えたという。

夫妻がテッサワに移ったと、福田さんが聞いたのは日本に帰国してからだ

った。「本当に付いて行ってしまった」と、胸がふさがったという。

しかし、谷垣君は任期が切れてもJICAを、いつまでも恨むことはなかった。「長年にわたり、一生懸命、支えてくださった」と、支援者への手紙に感謝の気持ちを書き残している。

-NPO発足 支援の輪 広がる

任期に切れた2001年に、谷垣君に、ニジェールに行くきっかけを作った熊谷義也さんは、志を同じくする医師仲間に呼びかけNPO「アジア・アフリカにおける医学教育支援機構(0MEAAA)」を組織し、自ら理事長を務め、支援者ら寄金で谷垣君を支えた。不足すれば自らアルバイトをして稼いだ。「貧しい人のために身命を賭(と)す谷垣雄三君のような医者は2人としていない」と、谷垣君の生きざまにほれ込んでいた。この支援は谷垣君が亡くなるまで続いた。終生の恩人だった。

「熊谷なくして谷垣なし」のことばが生まれたゆえんはここにある。

すでに紹介したとおり、峰山町の幼稚園、小中高で谷垣君と一緒に学んだ同級生の間に「谷垣雄三医師を支援する会」が発足したのもこの年だった。

横浜港北ロータリークラブは「谷垣ボックス」を医療機関などに置き、寄金を呼びかけた。このボックスから谷垣君の苦境を知った京都府京丹後市峰山町の同級生らが「支援する会」が結成したことはすでに第二部で触れた。こうして谷垣君を支援する体勢が整い、この難局を乗り切るバックアップが整った。会の発足にあたり、谷垣君は熊谷さんにこう注文をつけた。

「会の名称に私の名は使わないでください。ご承知のように私は名誉を求めていません」

-人民プロジェクト浮上

ところが谷垣君にはもう一つの難題が浮上していた。「人民プロジェト」構想である。パイロットセンター発足以前に彼自身が予算に糸目をつけなければと提案し却下された案に酷似していたというから、谷垣君にとっては信じがたい構想だろう。ニジェールの地方の外科施設の充実を目的に100億円を投じ、全国36か所の診療所に外科施設を作るという。治療代は住民負担で、外科医を養成する、と谷垣君と共通する構想を打ち出している。

構想の後ろダテは、WHO(世界保健機関)、フランス政府、世界銀行、アフリカ開発銀行などの国際機関。

テッサワも構想の対象となっており、政府の診療所用地にあるパイロットセンターを明け渡すよう政府から求められた。

谷垣君自身が、その構想について触れたビデオが残されている。

「2015年までに産科死亡率(妊娠・出産による死亡率)を1990年の4分の3にするために、国内の36の各郡に1か所ずつ手術棟を建設し、各診療所長を8か月間、トレーニングしたあと、手術させる」

手術棟は産科手術させるための訓練所にする狙いのようだった。

-センター継続を決断

このことについて、谷垣君は第16回読売国際協力賞を受賞した2009年(平成21)10月30日、東京・大手町の経団連ビル国際会議場で開かれた贈賞式で、「受賞のご挨拶」を出席者に配布し、経過を明らかにしている。

それによると、「人民プロジェクト」構想以前に、谷垣君のパイロットセンターはNGO(非政府組織)としてすでにスタートしている。日本外務省、JICAが医療器材を提供し、ニジェール政府が土地の提供、スタッフの派遣、電気・水道代を負担している。

結果が良ければ、さら12か所に建設しようと、谷垣君は考えていた。

この考えにニジェール政府の外科責任者は「12か所も作られたら、日本の植民地になってしまう」と、冗談を言ったほどだった。

ところが、住民負担の外科の確立と外科医の養成であるセンターの設立目的は緒に就いたばかり。「初期の目的の解決が何も見えていない中で調査を中断することができない」と、事業の継続を熊谷さんに相談して決断した。

-「谷垣追放」が表面化

人民プロジェクト構想の前に谷垣君への<嫌がらせ>が続く。

ニジェール厚生省病院監察官から、「(パイロットセンターで)私のしていることはすべて認められない」という通達が届き、ニアメで開く発表会に出席を求めてきた、と「ご挨拶」にある。求められまま、出席し、会で手術に台所用ゴム手袋やタオル、縫合にミシン糸を使うことなど一つ一つを説明した。長くて7年もかけ、テストを繰り返し、有効性と安全性を確認したと強調した。

ニジェール政府が目くじらをたてるお勝手用手袋は、東京中を探しても満足なのがなく、マレーシア製を見つけ、2年間使用して問題がないことをつきとめた、と説明している。

「谷垣批判は谷垣追放の口実、何を言っても無駄」と谷垣君は覚悟していた。谷垣君からの報告で、情勢を知った熊谷さんは発表会の前日、「谷垣をなんとかしてやってほしい」と大統領に直訴した。これが厚生大臣に伝わり、大臣は「谷垣のしていることはニジェールで発展させなければならない」と当日、「谷垣を認める宣言」をした。

-センター消滅と谷垣追放

そののち、パイロットセンター消滅と谷垣追放宣言が行われる寸前まで追い込まれる事態が表面化した。マキさんこと、藤巻光夫さんが保管する熊谷さんあての谷垣君の手紙(2010年4月)に書かれている。

「2002年4月、政府要人(原文は実名)から電話があり。1週間後、大統領と閣僚の半分、厚生省責任者全員がテッサワに集まり、会議が行われ、人民プロジェクトのテッサワでの実施が宣言される。同時にパイロットセンターの消滅と谷垣追放が宣言される。センターが生き延びるには、そこの席で大統領に訴えてほしい。それ以外に生き延びる道はない」

その通り、軍、警察、大統領警備隊の物々しい警備の中、会議が行われた。谷垣君は熱弁をふるって人民プロジェクトを断罪した。

「私は、ニジェールの地方外科をどのように改善すればいいか調査をしている。外科は簡単のようだが、難しい。調査もしないで人民プロジェクトを実施しても機能しない」

すると、大統領は立ち上がって谷垣君に握手求め、「谷垣を支持する」と宣言した。

これによって、「センターは生き延び、今に至るまで仕事をするこができました」と、安堵(あんど)した谷垣君の文章が躍る。大ピンチを乗り越えた谷垣君の胸中は察するに余りある。

しかし、この宣言のあとも、谷垣君への個人攻撃が続き、いたずら電話が組織化され、夜中の3時まで続いた。さらにスタッフを通じたかく乱で、センターが「行きなずんでいた」と告白している。

こうした状況を東さんは「松医会報」(平成31年108号)で、医療は混迷を深め、さまざまなセンターつぶしが画策され、センターで反抗的なスタッフまで現れた——と、つづっている。

谷垣君は2007年1月、センターを一時閉鎖して日本に一時帰国している。そのときに、谷垣君は静子さんの作品2点を持ち帰ったことも東さんはこの会報で記述している。

新センター建設へ

谷垣君はセンターの事業の継続を、熊谷さんらの後押しを受け、決断し、2002年、新センターを診療所にあった旧センターの隣接地に、再び私費で建設した。

もともと沼だった所を埋め立てた場所だ。旧センターの開所当時、蚊が沸き、スタッフが次々とマラリアに冒された湿地帯を埋め立てたのだった。

谷垣君は、新センター建設にあたって、「頭を悩ませたのが、砂漠から風に乗って押し寄せる砂だった」という苦心談をビデオに残している。未舗装の道は砂に覆われ ヒツジなどの大群が、センター前の道を通ると、真っ白になって砂が舞い上がる。その砂が、手術室に入り込んだら手術に致命的となる。

フィルターを取り付けようとしたが、維持費が追いつかない。砂が入り込まないよう工夫して手術室を改修・新設した、という。ドアを三重、四重にもした。

砂による患者への感染対策に工夫をした。包帯交換だけで感染は制御できず、傷口を開けたまま水で洗わせた。その後、一般外科の手術をしても術後感染はなく安全であることも確認した。

院内を清潔に保つことは、「砂漠の病院」の必須の条件になっているようだ。旧センターで19日間、研修した元関西労災病院看護師・中原美佳さんは1995年の総医研会報に書いている。

「国立病院を見学した。私は明らかにパイロットセンターの方が清潔で立派だと思う」

この心遣いが新センターでも継承されたことが十分、うかがえる。

「ご挨拶」の中で、谷垣君は「長いパイロットセンターの混乱がなくなり、(略)新しいスタッフで再出発しました」と事態の収拾を報告している。

さらに、達成した目的として①院内が肉眼的にも細菌学的にもきれいになった②維持費がわずかになっている③手術後の合併症がなくなっている――ことを挙げている。さらに、支援の手を差し延べてくれた峰山町の教師にあてた手紙に、閉鎖したセンターが再開して1年経過(2008年)した様子をこう書いている。

「新しいスタッフに、承服できないときは言ってくれと前置きし、再開して異議や問題はありません。なによりも心を休めたのは、手術で飛び散る血液を拭き取ってくれ、手術室、病院内が清潔になったことです」

-「『私費』強調しないで」

JICA(国際協力機構)の任期が切れてから6年たった2007年、谷垣雄三君は峰山町の小学校教師にこんな手紙を書いている。

「私のしていることは住民負担でニジェールの地方で外科がなりたつのかについてのテストであります。JICAから給料をいただきました。あまり私費でしていると強調されることを好みません」

「医療はその国の経済原則に基づくべきと考えており、寄付だけは求めませんでした。ただひとつお願いしたタオルを峰山の人たちが送っていただきました」

-書類紛失

東さんは、こんな事実も掘り起こしている。

谷垣君は、ニアメからテッサワに移り住み、新たな活動を始めることになり、JICAとの間の契約を結び直す必要があった。

パイロットセンターのオープン直前の1992年、日本に帰国して再派遣の手続きを終え、ニジェールへ戻る途中、経由地のパリで、トランクが開けられ、JICA関係の書類が盗まれた。

谷垣君は再び日本に来て書類を整え、再派遣が決まり、ことなきを得た。

さらに東さんは、1992年4~8月まで派遣費が払われていなかったと、「松医会報」(2018年春号)で明らかにしている。、JICAの任期問題が絡み、身分に空白が生じたのか。「この間、2人はどうやって生活していたのだろうか」と、台所を預かる静子さんの心労に思いをはせる。

-「闘う偉人医師」

どんな難局にひるまず乗り越えてきた谷垣君。その谷垣君に任期の終えたことをニジェールに出向いて告げたJICAの女性担当者の「追悼追想文集」のことばを再び引用したい。物静かだが、常に刃を携えた闘う谷垣君の姿が砂塵の中に浮かぶ。

「(谷垣)先生と私の限られた接点での私の最終的な理解は、偉人であるとともに闘う医者でもあり、そして矛盾をはらんだ方でもある」

「先生は、まず何よりも、辺境の人々の生命を脅かすものたちと戦い、

過酷な環境と戦い、時にはJICAと、そしてニェール政府と、また旧宗

主国フランスと闘い続けた年月を過ごされました」

「JICAが依頼した業務のひとつであった外科医育成についてはニアメ国立病院勤務時代を含めて、ニジェール政府の医師養成の主体性を軽視するフランス政府や世界銀行などの軋轢(あつれき)が先生を苦しめた」

× ×

JICAの任期が切れてから6年たった2007年、谷垣君は峰山町の小学校教諭に手紙でこう言っている。

「私のしていることは住民負担でニジェールの地方の外科がなりたつのかについてのテストであります。JICAで給料をいただきましたので、あまり自費でしていると強調されること好みません」

「医療はその国の経済原則に基づくべきと考えており、寄付だけは求めませんでした。ただひとつお願いしたタオルを峰山の人たちに送っていただきました」

JICAニジェール支所長だった山形茂生さんは「24年前の出会い」の

タイトルで谷垣君との思い出を「文集」

につづっている。

同医療協力部にいた山形さんは1993年7月、パイロットセンターの不足している外科診療器具や、JICAの支援目的である外科の技術移転の様子を確認するため、山形さん、機材専門家、通訳の2人と一緒にセンターを訪れた。

詳細は、後の「静子さん死去」項でも触れるが、山形さは谷垣君の話と現場の見学から「谷垣先生がやろうとしていることは『技術移転』だ」と聞き、納得している。

さらに機材も中央政府保健省からの要請もあり、JICA本部、外務省からも支援が調査結果通りに認められ、成果に山形さんは満足している。

それから16年経た2009年以降、山形さんは2回、テッサワを訪れている。そのときの谷垣君の印象について、山形さんは以下のように書いている。

「地方外科の施行や提言のことはなにもおっしゃらず、先生(谷垣君)のあの志はいったいどこに行ってしまったのだろうと、正直に言いますと少しがっかりしたことを白状します」。

覇気のない谷垣君の姿に「いったいどうしたのか」と、山形さんは戸惑ったのだ。実は2007年に地方外科診察についてフランス語で提言書をまとめて発表し、政府に提出していた。山形さんがそれを知ったのはずっと後だった。だから、ホッとした谷垣君が志を失ったように映ったのだろうという。

提言書を発表 大役果たす

発表会は同年4月、ニアメのホテルで、保健大臣が臨席して行われた。これを契機に谷垣君は日本に帰国するのではないかと、ニジェールの人たちは心配し、「なんとか引きと止めよう」としたらしい。

提言書は、内容もさることながら、フランス語のレベルの高さは日本の支援者をうならせた。谷垣君は日本訳を残していない。しかし、この提言書発表で、ニジェール政府を納得させ、これまで見てきた一連の政治劇の鎮静剤になった。

提言書を発表したことを知った山形さんは次のように書いている。「(先生は)意思を貫徹されたのだと、あらためて感銘を受けました。あの時の穏やかさは、ご自分の仕事を終えられ、ニジェール人のお弟子さんたちや志のある人々に後を任せよう、ご自分は毎朝、奥様のお墓の前で語りながら、テッサワで生きていこうと、決められておられたのだろう」

-「住民負担の外科達成」宣言

「住民負担で可能な外科を作り上げるパイロットセンターの目的を達成していると考えます」――谷垣君が肉声で、こう《目的達成》を宣言するビデオがJICAニジェール支所で発見された。2005年10月に支援者らに報告するために制作した活動記録である。

1992年1月~2001年11月の報告は既に紹介している(51㌻~)取り組みより前進したことをうかがわせる。

冒頭、「ニアメ病院で10年間、ニジェールでの外科を見てきた谷垣は地方外科医療の改善を国民負担の原則に基づいて実施するには準備しなければならないことがあると考え、テッサワにパイロットセンターを設立した」と、実証実験に取り組み始めたいきさつを語る。

さらに「支援漬けになっているアフリカの医療に住民負担の原則を導入することは1985年のWHO(世界保健機関)総会で確認された」と述べ、「住民負担を原則とする外科」は国際的な共通認識であることを強調する。

ニジェールの住民の1家族の年収は約1万円。この貧しさのために医療改善が進まない現実に直面した外科医・谷垣君の挑戦である。だれも挑んだことのない試み。しかも「外科の原則は曲げない」という足かせを自身にはめている。

「現代外科はカネをかけ過ぎ」と1992年~2001年の報告で、紹介した手術にミシン糸やお勝手用手袋に切り換えたこと、さらに抗生物質も極力、抑えることなどの安全テストを繰り返している。

-「固定観念捨てるべき」

その結果、手術糸(結紮糸=けっさつ糸)は米国やヨーロッパと比べたところ、糸の太さは手術に問題でなく、さらに手術用手袋についても、「薄いのが早くて良い手術に結びつくという固定観念は排するべきだ」としている。「お勝手用でも、器具の操作に問題はない。整形外科には特に有効だ」とし、「患者側の観点から改良をお願いします」と述べている。

「外科の原則は守っても日本と方法が異なることがあります」と、断りながら、自ら電気メスを執り、帝王切開の手術を公開している。

こうしてパイロットセンターでは、どんな手術でも1件当たり2400円。食事代をのぞき、人件費の一部、電気代、水道代は国家負担なので、収支のバランスは取れていると、さらに精査している。谷垣君が10年間いた国立ニアメ病院の手術代は3万円前後。検査代を含めるとセンターの15倍になるという。谷垣君ならではのシビアな積算をしたことがうかがえる。

しかし、国立病院の場合、支援を受けているので、治療費は無料に近い。一概に比較できないとしながらも、治療費は双方の間に大きな開きが生じているとしている。

-「懐かしい静子ありがとう」

谷垣君はパイロットセンターの報告ビデオで、こう結んでいる。「パイロットセンター活動の原動力は外科の技術ではなく、外科の心です。パイロットセンターを通すことなく、地方外科の改善はありません」

そして、医療器材を提供してくれた外務省、JICA(国際協力機構)、支援してくれた熊谷義也さんに感謝のことばを述べ、最後に数年前に亡くなった静子さんに語りかけた。

「一度だけ『ニジェールだからといい加減なことをしないでね』と言ったなつかしいなつかしい静子にありがとう」――妻への感謝と、仕事の達成感を凝縮させたひと言である。

-機能不全「人民プロジェクト」

谷垣君は、支援漬けの医療の限界をあちこちで指摘している。

この報告は、テッサワ中央診療所内のパイロットセンターを国に譲渡、新センターをつくる事態に追い込んだ国際機関の「人民プロジェクト」に対しても容赦せず、「1992年1月~2001年11月の報告」と同じように「世界銀行などが100億円を投じて手術棟が完成して10年経過したものの、機能していない」と冷ややかな目を向ける。

患者の移送や治療体制に欠陥があるとも指摘し、「テッサワから北半分には道がない。道1本を造る方が医療以前の問題として大切なことだ」と、宿命的な課題をも挙げる。

横浜港北ロータリークラブの3人が2009年2月、東さんを団長にテッサワを訪れたことがある。その記録ビデオ「サハラの慈雨」の中でも、谷垣君は「人民プロジェクト」について、こう語っている。

「(支援漬け医療は)地域医療の崩壊につながる。いっときはそれでいいが、援助に頼った医療はいずれ限界がある」と。

一行は、ニアメからテッサワに向かう途中、飛行機の滑走路付きの広大な敷地の病院に立ち寄っている。アメリカのキリスト教の新興勢力が造ったという。1年後、テッサワを訪れた谷垣君の古里、峰山町の学校の同級生らも車の中から見て巨大さに驚きの声を上げた。一行が制作したビデオに「ガルミ病院」とあった。

ほぼ10年前に谷垣君は、飛行場がある規模と、豊富な医薬品のストックに驚き、同病院の様子を熊谷さんに報告している

ところが、一行が目撃したのは薄暗い院内と、日本では考えられない稚拙な設備だった。医師は留守だった。

援助がなくなったら、潮が引いたようにあとに残るのは、乾いた砂漠の砂のように医療人の姿は消え、医療器具はメンテナンスできず廃れ、無残な医療の姿だ。だから、医療費を自分たちで負担し、看護夫ら医療人を育て、自立した外科体制を作るべきだ――谷垣君の主張である。

-谷垣君にあこがれ医師に

テッサワに移ってからも多くの青年海外協力隊員らが谷垣君の元を訪れている。その治療する姿に感動して医師になった女性もいる。「追悼想文集」に掲載されている。

「谷垣先生の遺志を継ぐなど畏れ多い」と前置きし、「私は貴方様に大きな影響を受けた一人であり、貴方様のような医師になりたいと思い、医学の道へ進みました」と明言している。

静子夫人が亡くなる1年前の1998年にパイロットセンターを訪れ、谷垣医師は患者一人ひとりの手を握って声をかけ、回診する姿を目撃した。仕事は黙々と取り組む。それに熱い思いを抱いたという。人の熱意は文言だけでは推し量れない。感情を表に露出することなく粛々と信念を貫き、その行動がひとを動かし、世界を変えていくことを谷垣先生から教わった、という。

最後にこう結んでいる「産婦人科医としていまだに未熟です。約束します。再びニジェールに赴く際に眠る貴方様に、私は自信をつけたのだと報告させていただきます」(要旨)

-「Drタニに学んだ」声

谷垣君の指導を受けた現地の外科医の生の声が「追悼追想文集」に紹介されている。聞きたくても、われわれには耳にできない。

それは——「俺はニジェールで日本のドクターから手術法を学んだ。Drタニはとても腕が良く、熱心ですごく尊敬できるドクターだ!」

2003年から2年間、栄養士として活動した青年海外協力隊の女性隊員がテッサワから約700㌔離れた地域の病院でそれを聞いのだ。声の主は、こわもてした近寄りがたい風貌で、交流がないのに、声をかけてきたという。これを聞いて「Drタニに学び、感謝していることを日本人に伝えたいという気持ちが伝わってきて胸が熱くなった」と女性はつづっている。

千葉県柏市の名戸ヶ谷病院総合診療科の医師・清水孝行さんは、新ンターが発足した直後の2003年1月、10月の2回、それぞれ1か月、2か月間、新パイロットセンターで研修している。その体験を病院のホームページ(HP)で報告し、さらにJICAニアメ支所が編集した「故谷垣雄三先生追悼想文集」にも寄稿している。

同病院は医師海外研修制度があり、研修が実現した。もともと谷垣君からの要請を受け、ニジェールの医師2人が1997年に4か月間、研修をしている。同病院の当時の山崎誠理事長(故人)は、信大医学部の谷垣君の1先輩であり、支援者のひとりでもある。

さらに声は続く――「約1000円で入院できてもお金が捻出できず、ギリギリになってから運ばれてくる方が多く、妊婦さんの帝王切開で子どものみが助かるケースを多く見てきた。

そんな極限状態ではドクター一人の施術力が生死に関わってきます。テッサワから離れたこの地でも、谷垣先生のおかげで救われた命がたくさあるはずです」

研修とともに、新スタートを切った谷垣君のようすを報告する任務を担っていた山崎理事長は、出発前の清水さんに「現地で勉強してきてください。そして様子を報告してください」と語ったという。

谷垣君が育てた医師2人は、保健省の辞令でほかに異動し、医師は谷垣君

1人だけだった。看護夫は6、7人、看護夫と言っても日本の看護師とは違う。外来の診察をはじめ、診断、薬の処方、手術の助手、麻酔を担当する。

数年かけて看護夫を教育してこれからというときにNGO(非政府組織)に引き抜かれる苦労を聞いている。

検査技師、レントゲン担当者、守衛など計12人。谷垣君は「チームとして団結を」と口癖のように語り、スタッフを良くまとめていたという。

清水さんは「『最終的にはニジェール人だけで運営しなければならない』という視点にした(センターの)活動は新鮮だった」と評価している。

谷垣君は朝、手術の予定を確認したあと、午前中、3、4件の手術を行い、午後は週2日、内視鏡、超短波検査を行う。看護夫が判断に迷ったときは谷垣君に相談する。エピソードも書き留めている。

「マラブー」という伝統的な治療がニジェールにあり、「症状が悪化して手に負えなくなると、センターに運ばれてくる」。さらに「(マラブーの)治療費が法外に高い」と看護夫が怒ったところ、谷垣君は平然と、こう言ったそうだ。

「マラブーが患者を連れてきてくれるのだから、良い点もあります。簡単な骨折の整復はマラブーのほうが私よりうまい。マラブーがいなければ、センターはパンクします」

清水さんは、急性虫垂炎が5例しかなく、少ないのを意外に思い、谷垣君に尋ねたところ、「我慢しているうちに直ってしまうのではないか」との返事。

帰国して調べたら、「急性虫垂炎はアフリカ出身の黒人ではまれである」、という記述を見つけたそうだ。

ニジェールは旧宗主国フランスから1960年、独立し、多数の国々に囲まれている。人々は英仏が定めた国境を越え、隣国に買い物に出かけたりしている。パイロットセンターにも隣国ナイジェリアから患者がやってくる。

センターも現地の物品を使っていたが、手術材料などは、ナイジェリアの中核都市カノで購入していたという。カノは首都ニアメより近く、ニジェール南部に住むハウサ族がカノにいたので、人の往来がかなりあった。

谷垣君はこの頃、還暦を越えていた。

峰山の友らが訪問

「あっ、『峰山の門』だ」――峰山町の「谷垣雄三医師を支援する会」の平井英子さんらは、ニジェール・テッサワのパイロットセンターの門をくぐろうとしたとき、頭上の門の文字「PORTE DE MINEYAMA」に思わず声を上げた。

支援する会のメンバーら4人は、清水さんが訪れた7年後の2010年1月28日、関西国際空港を出発し、テッサワを訪れ、出勤する谷垣君と一緒に新パイロットセンターの鉄製の門までくると、門がスッツと開き、アーチにその文字を見たのだった。

支援する会は、寄付金や手術用の手ぬぐいや古新聞などを谷垣君に送り続けた、峰山町の幼稚園から高校までの同級生。活動は第一部で紹介した。谷垣君は感謝して門に古里の名を冠したのだ。

谷垣君が2009年8月、読売国際協力賞受賞し一時帰国した際に「ぜひテッサワに来てほしい」と、支援する会に声をかけ、実現したのだった。

参加したのは平井英子、肥田和子、蒲田豊彦さんの3人の同級生と、蒲田さんの職場の同僚、上出恭子さんの計4人。谷垣邸の敷地内にあるゲストハウス2棟に宿泊し、谷垣君の心尽くしのもてなしを受け、9泊10日滞在する。

平井さんはこの間、見たこと、耳にしたことを「ニジェール紀行」としてまとめている。肥田さんは「ニジェールで出会った女性たち」「谷垣雄三医師を訪ねるニジェールの旅」のタイトルで機関誌に書いている。

センターの塀に、支援を受けた団体、企業、個人の名前がアルファベット文字表記で埋まったアルミ製表示板が掲げられていた。「波里美知会」「JICA」「大塚製薬」「読売新聞医療功労賞」「東璋(ひがし・あきら)」「熊谷義也」――など。「波里美知会」は、谷垣君が信州大時代に所属したワンダーフォーゲル部のOB組織。谷垣君はワンゲルを忘れていなかった。谷垣君らしい配慮だ。

すぐ隣に谷垣君がやはり私費で創設した最初のパイロットセンターがあった。医療体制をめぐりニジェール政府と折り合えず、そのセンターを国に「贈与」いや引き渡しを求められた施設である。

ニジェールの外科医は、国内で医師の資格を得たうえに、旧宗主国・フランスに留学しなければならず、ニアメに着任当時、外科医は2人に過ぎなかった。当然、谷垣君がいなくなった旧センターは機能していなかった。撤収してから8年たっていた。

-「自身の外科確立」

谷垣君はニアメまでの約770㌔離れた道も遠いとせず、訪問した4人を自宅に招き、活動の現状を次のように語った。

「私は医局教育を踏まないでやってきましたので大変な苦労をしました。時間がかかりましたけれど、私自身の外科を完成させました」

さらにパイロットセンターについても「みなさまの支援のおかげで、住民負担で地方の外科を確立する目的を達成できました」と報告し、「これをどのように存続させていくかというのが大きな課題です」と明かし、この報告書を作成するには1年半、かかるとしている。

以上は一行の訪問を記録したビデオ「峰山~テッサワ 谷垣雄三Drを支援して」に残る《目的達成宣言》である。前年の読売国際協力賞を受賞した際に受賞式で参加者に配布した「ご挨拶」そのものある。

-支援物資 大切に保管

4人は倉庫に案内され、自分たちが送ったタオルや古新聞がきちんとして畳まれロッカーに保管されているのを見た。タオルの中に地元銀行の名前もあった。発送伝票はきちんと整理され残されている。6年前の日本の新聞を見つけた。捨てないで大切に使っているのに気づく。

それらを手術前に乾熱減菌する装置も備えられていた。これらを見て平井さんは「お世話したひとりとしてうれしく誇らしく思った」と素直に綴っている。

影ができない照明付きの手術台や可動式のレントゲン、内視鏡など、医療施設も整っていた。谷垣君はフランス語に堪能でも、現地の人の診察は現地の看護士の通訳で行っていた。

谷垣邸にパラボラアンテナが立っているのを平井さんらが見ている。肥田さんも「NHKの衛星放送が月3万円で視聴できる」と書いている。

看護士をはじめセンターで働く人たちは親切だった。ハンドルを握ってあちこち案内してくれた。市場での買い物は警護してくれた。自分たちが住む集落に案内し、生活のようすや暮らしぶりを見せてくれた。昔ながらの井戸水をくみ上げたり、アワやトウモロコシを臼でひいたり、集落の人たちは総出だった。

サハラ砂漠へは政情が不安定で行けなかったものの、草原のキリンを見せてくれた。

4人には目を見張る毎日だった。

-中国の進出 目立つ

幹線道路を走っていて4人の目に飛び込んできたのは中国のタンクローリーなど、行きかう中国の車だった。タンクローリーには「星馬汽車」(「汽車」は日本語で車の意)」などと書かれていた。国元は明らかだった。

肥田さんによると、中国はウランや石油の採掘でニジェールに目覚しい進出を見せていた。パイプラインの建設ばかりか、橋やダムの建設などインフラ整備も繰り広げていた。エアフランスの機内放送、液晶パネルは中国語。ニアメでは中国人が旧宗主国のフランス人より多くなっていた。

ニジェール川では中国が橋を建設しているのを目撃している。

京都府福知山市に住む兄の泰三さんに、6年後の2016年の正月を祝う手紙が谷垣君から届き、そのなかで次のような下りがある。

「ニジェールでは、パイロットに対する、激しいかく乱が組織的に行われ来ましたが(略)中国が買収したニジェールの通信手段を次々に破壊し、FAXまで通じなくなりました。中国まで何故こんなことをするのでしょうか。そのうえ南京虐殺(文書)が世界(記憶)遺産に登録され、アフリカで大変緊張しております」

〝大国〟中国は世界の最貧国をどうしようというのか。

訪問の日程を終え、離別を迎え、蒲田さんは代表して「帰ったら、見たこと聞いたことのすべてを峰山の人たちに伝えます」と谷垣君、スタッフに約束し「『峰山の門』を見たとき本当にうれしかった」と感激の感想を述べた。

-TVが活動放映

谷垣雄三君の活動がテレビで放映されたことがあった。2013年12月16日、テレビ東京の「世界ナゼそこに? 日本人」。外国の思わぬ所で活躍する日本人にスポットをあてたドキュメントで、サブタイトルは「アフリカの最貧国ニジェールで私財を投げ打ち病院を作り命を救う日本人外科医」。

「谷垣君の活躍がテレビで紹介された。見たか?」

「見損なった。どんな内容だった」

「見た。ニジェールはとんでもなく遠い。キリン、ゾウ、ライオンがいる。苦労しているンだなあ」

ワンゲル仲間でも話題になったこの番組のDVDを兄、泰三さんが大切に保管していた。

映像の力の大きさを改めて知らされた。放映の4年前、読売国際協力賞を受賞して帰国し、松本市の旧文理学部キャンパス跡の「あがたの森公園」で会った。これが最後となっている。

手術着ですっぽり身を包み、執刀する姿を映し出す。手には台所用手袋。縫合はミシン糸。縫合する針は砥石で研ぐ。点滴液は手作り。そんな工夫を次々と紹介する。

× ×

この番組を見たワンゲル仲間の土田幸紀君は、谷垣君がメスを握る手にした台所用手袋の花柄模様を手がかりに手袋を作ったメーカーをインターネットで探し出した。兵庫県姫路市に本社を置き、国内各地、海外に営業拠点を置くS社。谷垣君は2009年に読売国際協力賞を受賞した際、関係者に配布した資料では手袋は「マレーシア製」としていた。その後の試行錯誤の結果、日本製に落ち着いたのだろう。

昭和36年入学のワンゲル仲間のうち、固く結びついていた土田、谷垣、西田正孝君の3人組のうち、すでに2人が鬼籍に入った。土田君は、谷垣君のことをすべて記憶に残しておきたかったのだろう。

× ×

TVはさらに続く。日本から送られたタオルに手術用具を置く。手袋の滅菌消毒には、ビニール製の手袋が溶けてひっつかないように丈夫な日本の新聞紙で包む。

手術を終えると廊下のベンチで、ニジェールの地方外科施設の充実させる信念を熱っぽく語る。

さらに「病院は国家で運営するので、試験病院(パイロットセンター)なら許可する」「(谷垣は)地の果ての人物と宣伝された」など、冷たい政府の話が飛び出す。

さらに悪化した病状を容赦なく映し出した。首が大きくはれあがった甲状腺腫(こうじょうせんしゅ)の女性、右腕を骨折し、素人手当て、折れた骨が血管をかみ、壊死(えし)を起こして切断した少年――どれも「病院がない」「金がない」が招いたものだという。

こんな患者も。タクシーに乗った少年が運転手に身ぐるみはがされたうえにバッテリー液を飲ませられた。谷垣君は、点滴治療を続け、歩けるようになったのを見計らって内視鏡で食道を拡張する手術をした。

改善がなければ、胃がん手術のように患部を摘出しなければならないという。「日本でも腕のいい医師しかできない内視鏡手術」のコメント。谷垣君は、支援を受けている熊谷さんから、その‹秘伝›を授かった。取材記者が手術の件数が1000回を越えたのか、と質問すると「1万回を超えている」とキッパリ連日、午前3回、午後2回の計5回の手術をこなしているという。このとき72歳。古希を超えていた。枯渇を知らないエネルギーを見た。

「あがたの森」に集い祝う

読売国際協力賞の贈賞式(2009年10月30日・東京 経団連ビル)に谷垣君は1か月余、日本に滞在し、多忙なスケジュールをこなすかたわら、病院でオーバーホールして体調を整え、11月22日、成田空港からニジェールに戻った。2日前に旧文理学部キャンパス跡の「あがたの森公園」でワンゲル仲間と顔を合わせた。

参加したのは「波里美知会」会長の藤巻光夫はじめ、千葉和夫、それに中野英明(故人)、土田幸紀、平英彰、畑日出夫・志保子夫妻、小林雅子、そして三宅洪喜、川本の計10人(以上敬称略)。市民タイムス社(松本市島立)を訪問し、ガーゼの代わりのタオルを求めているという記事によって4000枚も集まり、谷垣君はその礼を述べた。そのあと、三宅洪喜さんが経営する食事処「けやき」)の店頭で、平君が富山から持参したナメコ、シモニタネギで携帯コンロを使い料理を作り、店内のテーブルで舌鼓を打った。

みんなが口々に受賞を祝福し、これに対して谷垣君は「いろいろと問題がありましたが、パイロットセンターの混乱はなくなりました」と、改めて順調であることを強調した。

しかし「飲食店の前で料理を作るなんて、ワンゲル仲間はほんとうに〝おぞい連中〟だ」と、機上で苦笑したにちがいない。

谷垣君と医学部で同期生だった畑君がこのようすをビデオに収めていた。その後、「波里美知会」のメンバーが集まった2017年4月、長野県伊那市の高遠城址公園で花見した際、それを鑑賞する機会があった。

今回の帰国を最後に再び日本の土を踏まないと、谷垣君は決意していた。谷垣君が贈賞式で参加者に配布した「ご挨拶」の文面からその決意を知ったのは、谷垣君が成田空港から飛び立ったあとのことだった。

その文面は冒頭にあった。

「受賞のご挨拶は(略)御支援下さいました皆様に活動報告を申し上げることのできる最後の機会となると考え(略)」

私は再び帰国しません。お墓も準備しています。これが私の最後の報告です——と、谷垣君は言いたかったのだ。

夫妻は、テッサワに移りで住んだ時点で、自分たちの墓を作っていた。ニジェールの地方外科の改善を真剣に考え、そこに、ともに骨を埋める決意をしていた。

谷垣君が最も悲しんだのは妻静子さんの死だろう。峰山町の支援する会が訪れた年より11年前の1999年5月6日、テッサワの自宅で急性の脳性髄膜炎のため息を引き取った。

ニジェールに来てから17年、首都ニアメで10年、テッサワに移り住んでから7年。アフリカという異郷の地。国も、国土を砂漠が覆い、そこからの砂じんが絶えず、空中に舞う。人々は長い衣装をまとい、女性は口を覆う。西にアルプス、東に緑の山々に囲まれた信州・松本とはほど遠い世界。

「ユウちゃん」と声をかけ、谷垣君を励まし、懸命に連れ添ってきた「女の強さ」に言葉を失う。

二人は、テッサワに骨を埋める覚悟で自宅庭に、いつでも入れるにように移り住んだ年に2つの墓を並べて掘った。

とはいえ「私が勝手なことをしたために異境の地で死なせてしまった」と自責の念に苦しんだ谷垣君。「夫婦のすばらしさ」を谷垣君が教えてくれた

静子さん死去 覚悟の墓に埋葬

谷垣君が静子さんの死の様子を伝える文章が西田君(故人)の手許に残る。仙台市に住む静子さんの妹さん夫妻にあてたもので、その写し。A4判の用紙7㌻を手書きで文字でびっしり埋めている。

本文には西田君あてた、次のような手紙が添えられている。

「静子が5月6日に亡くなり、明日で4か月になります。

つれあいを亡くした悲しみでいっぱいです。

奥様と共に(ワンゲルの)夏合宿に行かれ、御二人でつれ添って生きていかれる姿に胸を打たれます。どうかお元気で」

そして妹さん夫婦に「静子が亡くなり、埋葬が終わったところまで電話でお伝えしましたが、埋葬の様子などを手紙でお伝えします」と書き出して次のように続く。

黒髪 微笑み 別れ

「静子の髪は私がとかしてあげました。黒く沢山の髪でした。

白いズボンをはかせてあげました。顔は少しほほえんでいました。何度も何度も見て、なでてあげました。静かな顔でした」

葬儀は翌7日、イスラム教の儀式で行われ、遺体は、パイロットセンターに近い谷垣邸の裏庭に土葬に付された。墓は深く掘られ、谷垣君は断面図で示し、埋葬方法を説明している。頭が南、顔は東(日本)に向けられた。

伝統的な支配者、僧が墓地、部屋でそれぞれ弔辞を述べた。

「谷垣雄三夫人を埋葬する悲しい日です。すべての名誉をもって埋葬します。あなた(Dr・谷垣)はニジェールの人達、テッサワ住民に大きな貢献をしてこられた。悲しみを共にし、精神的に支えます」

「Dr・谷垣にはこの悲しい試練に耐える勇気を持っていただくことを祈ります。彼女の魂が安らかでありますように」

弔問者の言葉を要約している。①人は死んでいく、自分も死んでいく②この運命と戦わず、勇気を持って受け入れるように③忍耐をもつように――「砂漠の民」の死への哲学が心に響く。

-国挙げて死悼む

葬儀の翌日、大統領の使節団8人が訪れ、弔意を伝えた。厚生大臣や次官、ニジェール外科代表、厚生省幹部らで、

21時間休まずに駆けつけた。「Dr・谷垣」の貢献への謝意とともに、静子さんの死を国挙げて悼み、喪に服していることを表明した。異例の弔意といえるだろう。

「私たちは大統領の弔意を伝えるために派遣されました。大統領、政府、国民のすべてと、使節団、私はあなた(Dr・谷垣)の妻が亡くなれたことに衷心よりお悔やみ申し上げます。あなたはニジェールに来られた時より、ニジェールのために全力で仕事をしてこられました。大統領と政府は感謝申し上げます。きょうはあなたの妻の死にニジェール全体が喪の中にあります。私たちはあなたの悲しみと共にあります。どうか彼女の魂が安らかでありますように」

× ×

谷垣君自身はこう書いている。

「妻はいつも日本に帰ることを希望していました。

1992年、私たちはテッサウに来ました。私は毎日、毎日支払いに追われ、戦争している状態の中にいること、どこからも私のしていることが理解されず苦しんでいることを妻はよく見ていました。

2名の研修医を受け入れ、病院維持のため、さらに出費が続いていること、それが終わるまで動くことができないことをよく理解して日本に帰ることを言わなくなりました。

しかし、こうしてすべて義務がなくなり、病院の経費もわずかになり、していることが日本で理解されるようになった時には、もう日本につれて帰る状態ではありませんでした。

『私が勝手なことをしたために妻はニジェールの地で死ぬことになったと思うと、私にはどんな慰めもない』と言って泣きました」

× ×

静子さんは6日午前10時45分に急性の脳性髄膜炎のため死亡が宣告された。それまでの様子を前日の朝から記している。

「私の妻静子は5月5日朝、熱がありましたが、早く起き、食事も普通にして私を病院に行かせてくれました。アンピシリ1gを服用させました」

以下、要約させていただく。

「その日午前7時45分から手術を始めた。同8時頃、電話があり、手術を終えてから電話したが、電話器の調子が悪く、いったん自宅に帰る。自宅と病院は徒歩で数分。静子さんは起きていて『「アスピリンを飲んでいいのか』と聞く。服用させて病院に戻り、手術を続ける」

「3つの手術(膀胱結石、腹部腫瘍)無事、終え、午後零時半、帰宅。静子は昼食を普通にとり抗生物質を普通に服用した。

午後、水分をたくさん取らせるためにオレンジを絞って飲ませ、冷水、アスピリンも服用させた。夕食も普通だった。

6日午前零時半まで様子を見るが、疲れて寝てしまう。同3時半、目を覚ましたら、昏睡状態。45度の熱。水を与えるとたくさん飲む。アルコールで身を冷やす。総動員で輸液ができるよう準備。輸液の針を固定したところで、(隣の)中央診療所長のDr・Alioを呼ぶ。同5時。劇症脳脊髄炎と診断。ステロイド、大量の抗生物質を使用。血圧は170/100。ニアメへの搬送を勧める。呼吸状態が悪化、再びDr・Alioを呼ぶ。同10時45分、死亡を宣告。

-「砂漠の砂にならない」

「私はもう、砂漠の砂になるのかと思っていましたのよ」

JICA(国際協力機構)ニジェール前支所長の山形茂生さんは、静子さんがこう語ったことばを今も思い出す。「アフリカへの協力のプロ」をめざし、山形さんは1987年(昭和62)、JICA職員になって以来、谷垣君に畏敬の念を抱き続ける。当時、アフリカへの途上国への協力が少ないなか、医師専門家として活躍している谷垣君の存在は、まぶしく輝いていて見えた。1992年(平成4)12月、当時の医療協力部に配属され、谷垣君と業務で直接接触するようになり、翌年7月、テッサワのパイロットセンターを訪れた。その時、初めて会った静子さんから冒頭のことばを聞いた。

「嘆くわけでもなく、恨むわけなく、穏やかっだのが印象に残っています」と山形さん。病気が小康状態となった喜びから発したことばだろう。

「砂漠なんかに負けない。砂なんかにはならないわ」と、生きる意欲を感じた。が、その表情の裏側に、砂となることをことを運命として受け止めている寂しさが見えたという。

山形さんがJICA医療協力部の医療協力第二課長代理になる前の1992年1月、谷垣君はニアメのJICA専門家としての契約が切れ、今度は「テッサワで活躍してもらおう」と、JICAは私費でパイロットセンターを建設した谷垣君と10月に再契約したばかりだった。

地方での外科の技術移転は初めて。同センターに外科医療機材が少なく、JICAから機材の支援ができないかという話があり、その様子を確認するのが目的だった。

当時はニジェールにJICA事務所はなく、日本から飛行機で飛び立ち、ニアメ国際空港に夜、到着。谷垣君の出迎えを受け、機材専門家、フランス語通訳も含め、計4人で2台の四輪駆動車に分乗し、テッサワに向かった。

途中、1台が故障し、1台に全員が乗って闇の中を走った。夜9時頃、到着した。

静子さんは病後で休養していたが、わざわざ起きてきてあいさつをしたという。滞在中、庭に出て一緒に写真を撮ったりした。

山形さんのそのときの最大の関心事は本来の任務である技術協力・移転が行われているかということだった。

単に治療だけでなく、技術移転、制度の提言に取り組んでいることを現場で話を聞き、大いに納得したという。

地方住民が首都に行かなくても治療が受けられるよう国土の真ん中のテッサワを選んでいる、手術方法もガーゼの代わりに日本のタオルを消毒して使っている、手袋も台所用手袋を使っている、患者負担を抑えるために費用を算出している――などに山形さんは注目した。

その後、センターの研修医2人が日本に派遣されたことも知り、技術移転が進んでいることを喜んだという。

「谷垣先生が、取り巻く環境が落ち着き、腰を据えて医療活動に取り組めるようになったのは2007年、フランス語で活動報告をされてからだと思います」と山形さんは語る。谷垣君の土田君らへの報告と一致する。

さらに「ちゃん」付けで互いに呼び合う夫妻の姿に「リスペクトし合う『素敵さ』を覚えた」と回想している。

-全土調査で描いた2点

静子さんがアフリカで描いた油彩画2点が、東京都新宿区の同NPO「アジア・アフリカにおける医学教育支援機構」に保管されている。一時帰国した際にNPOに持参したという。

「安息の旅へ」と「子守り歌」のタイトルの2点。ともに大きさは縦52㌢、67㌢。「安息の旅へ」は、砂漠を歩く2頭のロバが描かれている。先頭に母親、後ろには子どもが乗っている。袋に水

を入れて運んでいるかのように見える。

「子守り歌」は、2人の女性が長いキネでウスをついている。うち1人が赤ちゃんを背負っている。家族の主食を作っているのだろう。

「Shizu・T」のサイン。NPOは「故人 谷垣静子作」として、谷垣君の活動のシンボルのように刊行物に掲載し、谷垣君の活動を紹介している。

谷垣君は2007年1月、パイロットセンターを一時閉鎖して一時帰国したことがある。国際的な支援をバックにした国の医療行政に翻弄され、運営が行き詰まり、スタッフの結束も乱れた。その際、谷垣君を支援する医師グループが都内のホテルで「谷垣医師を囲む会」を開き、谷垣君を激励した。出席した東璋さんは、この2点が会場に展示されていた、と「松医会報」(平成31年108号)に書き留めている。

この一時帰国の際に、この2点を持ち帰ったのだろう。理由も理解できた。

谷垣君がニジェールに派遣され、静子さんを伴って車でサハラ砂漠を走り、「全土医療調査」を行っている。この2点はこの調査体験から、描かれたことは疑いの余地はない。谷垣君の死後、テッサワの自宅で見つかった谷垣夫妻のニアメ時代の写真アルバムの中に、2枚の絵とそっくりな風景写真があったのだ。その写真も併せて掲載した。作品の素材であることをだれも疑わないだろう。

アルバムはJICAニジェール支所長(当時)の山形茂生さんが2018年10月、「波里美知会」の仲間に見せてくれた。

この調査活動で、静子さんは初めて砂漠の砂丘に立った。ラクダの隊商を見た。深い井戸の水くみも体験した。人々の暮らしを見た。住まいも見た。赤ちゃんを抱きと、子どもたちと並んで写真を撮った。野宿もした。砂漠の民もスケッチもした。

谷垣君にとっても、この調査で「住民負担による地方での外科施設の定着」の構想が生まれ、パイロットセンターを開設するきっかけとなった、忘れられないふたりの「砂漠の旅」だった。

「この2点だけでも日本の土を踏ませたい」――そんな切ないほどの妻への思いがあったのだろう。

松本の肉親は、静子さんの死を悼み、戒名「遠光院薬師日静大姉」を菩提寺から特別の計らいでもらい受け、親族は丁重に弔っている。

-作品16点見つかる

JICA(国際協力機構)ニジェール支所から2018年1月、「静子さんの作品16点が見つかったという情報が作品の写真とともに「アジア・アフリカにおける医学教育支援機構(AMEAAA)」はじめ支援者に届いた。

谷垣君が、展覧会を願った通り、「どれも鑑賞に十分、堪え得る作品」と、見た人たちは口をそろえた。

うち10点は風景画。首都ニアメの教会やマンションが描かれている。うち3点は、古里の松本を思い浮かべて描いたのだろうか、紅葉のなか、ススキの穂波が続く秋の山里の光景である。望郷の念を抱き、キャンバスに向かったのだろうかと思うと胸が痛くなる。人物画はいずれも現地の女性。群像も戸外で食事をする女性たち。女性として共鳴するものがあったのだろう。

ニジェール支所は谷垣夫妻の遺産整理のため2018年6月、再度、旧谷垣邸に立ち入り、さらに77点に上る静子さんの作品を発見している。

谷垣君が書き残しているように、作品が損傷しないように木枠に入っていたが、中には木枠が壊れ、作品に傷ついていたのもあったという。部屋に飾られたままになっているのもあったという。これで見つかった静子さんの作品は96点を数える。

× ×

静子さんは松本市にある女子高(現・男女共学)の松本蟻ヶ崎高(蟻高)の卒業生。北信の長野西高、南信の伊那弥生高、諏訪双葉高などと並ぶ中信の才女が集まる名門高だ。

卒業して市内の医学専門書の書店に勤めていた。

家はJR松本駅と国宝松本城との間のほぼ真ん中にあたる旧六九(ろっく)町商店街のそば店「翁楼」。静子さんはそこの6人きょうだいの次女。

本町、伊勢町、六九町は「新町三町」として城下町・松本の古くから繁華街だった。ほかに女鳥羽川北側の武家屋敷のあった一帯は大名町と呼ばれ、銀行や生命保険会社のビルが建つ。

「姉はよくスケッチに出かけていた」と、仙台市に住む妹さんが語る。高校時代も美術部に在籍し、多くの作品を制作していたのだろうか。知る人はいない。

水玉模様をモチーフにした前衛画家で知られる文化勲章受章者の草間彌生さんは蟻高のOG。松本市美術館の概観は彼女のモチーフで彩られている。

蟻高同窓会館を訪れたら、階段の踊り場の壁に、彼女の作品が飾られていた。

「卒業生には、草間さんのように自分の感覚を大切にして開花させる人が多い。静子さんもその1人だったのでは」と同窓会会長の加藤実子さん。すぐ近くにやはり名門男子高(現・共学)の松本深志高がある。文化祭が同時に行われ、フォークダンスになると、深志高の生徒が押しかけ、深志高のダンスが空っぽになった。深志高の要請で「深志高の皆さん、お帰りください」という呼びかけがスピーカーから流れたそうだ。

北アルプス、松本市街地が眼前に広がる丘陵地もある蟻高。静子さんは、そこでどんな思い出を作り、また、どんな絵を描いていたのだろうか――そんなことを考えながら門を出た。

-ひとりになるためのふたり

パイロットセンターを訪れ、研修した元関西労災病院外科看護婦・中原美佳さんは、ほぼ1か月間、テッサワのパイロットセンターに滞在、看護を経験し、「総医研報No10(1995年)」に体験記に寄せている。

その中で、中原さんは静子さんに「これだけの先生を支えている奥様の存在は大きく、同じ女として尊敬を越えるものがある」と、おそれの念を抱く。

そして、「新聞で見つけたお気入りの短歌『いつかふたりになるためのひとり/やがてひとりになるためのふたり』を奥様から聞いたとき、お二人にふれることができたような気がして胸が熱くなった」という。

中原さんは、谷垣君の、こんなエピソードも紹介している。

「道を歩けば『Dr・Tani』の声がかかる。皆、神様を見るような目で挨拶をする。後ろを歩いているテッサワの人々がどれほど厚い信頼感を持っているかよくわかる」

「センター内を歩いていると、1人の男性が近寄ってきて、うれしそうに見せたものはピンクのかわいい小さな帽子だった。彼は子どもに『Yuzo』と名付けたそうだ」

しかし、谷垣君は表に出ることを嫌い、欲もなく、驚くほどだった、という。静子さんは「(主人は)センターと家との往復の毎日に一度も愚痴をもらしたことはありません」と語っている。

-「妻の待つ墓に入ります」

その谷垣君は、中原さんにこんな話をしたという。

「テッサワに長い緑の並木道を作って亡くなった人がいます。砂漠の植栽は大変な苦労があり、お金もかかったでしょう。そんな人に比べれば私のしていることはちっぽけなことです」

谷垣君はさらに、妹さん夫妻に「静子は、役立てばと、どんな物でも大切にしまっていた。それがガーゼの代用品に役立っている」と書いている。どんな端切れも着古したものも捨てることができず、全部とってありました。石けんの小さくなったものまで丸めて固め、使用できるようにとってありました。古着、端切れは全部、20㌢×10㌢に裁断し、四隅をかがってもらい、ガーゼにしました。こちらではガーゼが買えなくなっていて、シーツも20㌢×10㌢に切り、ガーゼ代わりにしていました。胃の手術もそれで不自由なく行っていました。これには使い古したネル地が良いため何ひとつ捨てるこ

なくガーゼにしました」

✕ ✕

静子さんが眠るお墓は、谷垣君の「聖地」だった。JICAの任期の満了を告げにきた女性の担当職員にガンとして口をきかなかった谷垣君がお墓で初めて表情を和らげたと「追悼・追想文集」にある。これがその証しと言える。

この5年後の2006年7月、3人の衆院議員(自民)が「西アフリカ視察」としてパイロットセンターを訪れた。再出発したセンターが軌道に乗り、これまでの実験的な試みの成果を報告書として発表した1年前である。もっとも医師として力を発揮した時期と言えるだろう。

3人は、今も現役の三原朝彦(福岡9区)、三ツ矢憲生(三重4区)、西村明宏(宮城3区)氏。オートバイを先導に十数台の車列を作ってセンターにやってくる場面から始める歓迎式典を撮影したビデオが残る。

谷垣君をはじめ、大勢の地元の有力者や住民が3人を迎え入れる。谷垣君はおしゃれな山高帽にジャケット。太いフレームの眼鏡。3人は谷垣君と握手を交わすと、人々で埋まったセンターの広場での式典に臨んだ。

谷垣君のフランス語による司会で式典は始まった。3人を紹介したあと、それぞれ日本語であいさつし、「ニジェールと日本が遠く離れていても谷垣医師によって深く結ばれています」と口をそろえた。

ハンドマイクを使い、聞こえてくる声に拍手し、歓声を上げ、反応を示した。踊りも飛び出した。

こうした人々の姿から、3人は谷垣君のテッサワでの絶大な存在感に驚き、笑顔を絶やさなかった。

このあと、3人は少し離れた谷垣君の自宅に招かれ、庭の静子さんの墓を参拝した。三原さんは、隣にもう一つの墓のあることに気づいた。

谷垣君はその前でポツリと語った言葉が今も耳に残っているという。14年たった2020年7月30日、企画展がが開かれている東京・市ヶ谷のJICA「地球ひろば」を訪れ、その言葉を披露した。

「いずれは私がここに入ることになっています。妻が待っていますからね。その日まで私は天職として与えられた医療に全力を尽くします」と。

これを聞いて三原さんは思わず涙ぐんでしまったそうだ

三原さんは2回、ニジェールを訪れ

ている。1回目、ニアメで谷垣君に会、った際、「私は近くテッサワに行き活動をします」と聞き、三原さんは「じゃあ、私もテッサワを訪問しすよ」と約束した。それを果たし、先ほどの盛大な歓迎式典となった。

「テッサワを再び訪れ、ふたりの墓参りをしたい」。企画展場で、漏らした三原さんの感動の弁である。

地方外科の改善に命賭す

パイロットセンターができた直後、谷垣君を訪れ、夫妻に会っているセネガル国JICA保健専門家・清水利恭医師は「(静子さんから)一緒にテッサワに骨を埋める覚悟であると聞かされ、準備されているお二人の墓地を見せていただいたのは本当に驚きであった」と、メールで山形さんに寄せている。

夫妻はテッサワに移り墓を造って住んだことはワンゲル仲間の誰も知らなかった。。命を賭して地方外科の改善に取り組んだのだ。コロナ禍で渡航ができずにいたのか、市ヶ谷の企画展会場の感想ノートに清水さんの名があった。

「私の死後、静子の展覧会を開いて」

-作品を保管、肉親に託す

テッサワの自宅に静子さんの遺作が多数、残されていた。遺族代理人として、遺産整理に当たった当時のJICAニジェール支所長だった山形茂生さんらが確認した。谷垣君はこれら絵画について仙台市に住む妹さん夫妻に、さらにこう書き残していた。

「静子の残した絵はまとめました。ほとんどが水彩ですが、わずかな油彩があります。持ち運べるように大工さんに木のケースを作ってもらい保存します。水彩画は金属のケースに入れました。私は日本で展覧会をすることはできません。私が死んだあと展覧会ができることを願ってわかるよう保存しておきます」

2018年3月、松本・浅間温泉での「谷垣雄三君を偲ぶ会」に集まった「波里美知会」の仲間は、これを知り、心が揺らいだ。あとは番外編に譲る。