田河水泡とのらくろ

「のらくろ」は、昭和六年一月号の『少年倶楽部』から連載を開始した。以降、昭和十六年十月号で、当局からの「印刷用紙統制」という理由で執筆禁止に到るまで、十年十ヶ月にわたって連載が継続されることになる。連載でも、二等卒から一等兵、上等兵、伍長、軍曹、曹長と一年ごとに階級が進み、昭和十一年一月には士官学校に入学して少尉に任官。二年後の昭和十三年には中尉から大尉に昇進し、最終的には大陸開拓のために依頼免官で猛犬聯隊を退き、以降は地下資源を探る探検隊として第二の人生を歩むところで、戦前の連載が途切れている。

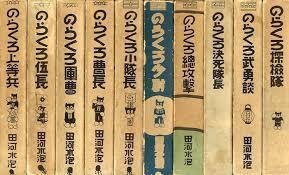

さて、自分がこの〝のらくろ〟に初めて出会ったのは確か小学校四年生の頃、近くの図書館で復刻版を目にしたときからだった。単行本を読んだことのある人なら理解できると思うが、「のらくろ」は背表紙にタイトルが表示されているだけで、今の連続漫画のように親切に〝第○巻〟などと記載されているわけではない。また、当初この本を見つけたときの印象では、〝フェリックスの日本版〟ぐらいの認識しかなかった。当時流行の漫画本に比しても、字も絵も細かくて、決して読みやすそうな漫画ではなかった。

しかし、市営図書館で漫画本といえば、『はだしのゲン』ほか、各教科についての学習漫画など、非常に限られている。もともと活字好きでもなかった自分でも、漫画であれば読めそう…ぐらいの気持ちで、試しに『のらくろ曹長』から手にとった。

生まれて初めて目にする旧漢字・歴史的仮名づかいに当初は戸惑ったが、読み慣れてみると、だんだん言葉の壁は消えていった。それどころか、教室で当用漢字しか目にしたことのなかった世代から見れば、「蛙」や「鰐」、「饅頭」や「饂飩」といった漢字表記も非常に目新しく、この漫画によって、いち早く習得した漢字も少なくない。また「ゐ」や「ゑ」といった現在使用されていない仮名文字を見るにつけても、丸で〝もう一つの国語〟に接するような好奇心を抱かせた。

当時は順番もわからずに、『のらくろ曹長』から『軍曹』、『伍長』、『上等兵』と、階級を遡って読み進めてしまったが、軍隊の用語や基礎知識の一端を知ることができたのも、実に〝のらくろ〟の読書体験によってであった。

こうして短期間で集中して読んでいくと、まるで主人公が、トントン拍子に出世しているかのような錯覚を抱かせる。しかし、実質のらくろの階級は兵士時代を除くと、年に一度しか昇進されていない。(※[附記1]参照)

当時の『少年倶楽部』が月刊誌で、年に一度しか単行本が出せなかったという出版事情もあるわけだが、実は軍隊でも、十年かけて大尉昇進というのは決して早い出世ではないそうだ。当時剣道部に入って、集団生活や上下関係というものを初めて体験した自分は、軍隊という組織の中で失敗を重ねながらも、上官や先輩に目をかけられて出世していく姿に共鳴し、勝手に自己投影していたのかもしれない。

著者の田河水泡自身、しばしば回想している通り、「のらくろ」は当初二年で上等兵にして満期除隊させる予定だったという。ところが二等兵ののらくろの星一つが増え一等兵になったとき、子どもたちから昇進を祝福するファンレターが大量に届き、編集長の一押しで三年目を延長。下士官の伍長になると〝のらくろブーム〟が起き、ついに大尉となって予備役として除隊するまで、十年にわたる長期連載となったという。今でこそ十年以上にわたる漫画雑誌の長期連載は珍しくないが、漫画という分野が少年誌の中で占める割合が少なかった当時としては、驚異的なレコードだったはずである。

とりわけ昭和十二年から十三年にかけて刊行された、『のらくろ総攻撃』から『決死隊長』、『武勇伝』に至るまでの三作は、これまでの〝失敗談〟を軸にした笑い話とは趣を異にしている。熊の国の支配下にある豚の国が羊の国を脅かし、猛犬聯隊のある犬の国が立ち上がるという長編戦争漫画となっているのである。ここまで行くと〝劇画〟とまではいかなくとも、その後の〝劇場版〟やストーリー漫画を先取りするようなスリリングな展開となっている。これはかなり後で知ったのだが、〝熊の国〟はロシアで〝豚の国〟は中国、羊は満州、犬は日本…と、当時の国際情勢がそのまま寓意化されているのだ。

まさに昭和十二年に日華事変が勃発。当初は〝犬の兵隊による戦争ごっこ〟という趣旨で始まった「のらくろ」も、時局を無視して物語を展開するわけにはいかなくなったのである。このような流れから、戦後になって「のらくろ」を〝軍国美談の漫画〟と見なす偏見までもはびこる始末となるのだが、「戦争」を取り上げただけで〝軍国主義〟と一蹴する趨勢に、そもそも「のらくろ」自体、当局によって日米開戦前には打ち切りになったという事実を伝えても納得することはあるまい。

むろん、このまま中断せず、戦争もなければ、「どんどん増える星の数/末は大将元帥か」の「のらくろの歌」にもある通り、猛犬聯隊の大将にまで到達したかもしれない。しかしながら、作者の義兄にあたる批評家の小林秀雄も、「漫画」というエッセイで述べているように、「上官になつては、新兵なみに馬鹿な失敗もさうさう出来ない道理だから、そこで、しぶしぶ出世させる事にして、大尉になるのに十一年かけた。さて、次は少佐といふ順序だが、どう考へても少佐では拙い」という理屈になる。

初めて復刻版を読んだときには、子供心に「先輩のモール大尉と肩を並べるほどになって、のらくろも大出世したものだ…。」と感服した記憶があるが、一口に大尉といっても会社に例えれば〝課長〟クラスだそうだ。

現在のサラリーマン・ドラマにすれば、主人公を平社員から主任、係長から課長、部長、社長へと出世コースをそのまま歩ませる方が読者の要望に応える道となろうが、そうはならなかったところが、かえってのらくろ人気を戦後まで延命させる要因にもなったのかもしれない。

事変翌年の昭和十三年、田河は拓務省からの依頼で、嘱託という形で満洲に赴くことになった。当時、満洲には日本から青少年義勇軍が送られ、農業開拓に従事していた。田河は少年達に、版画や用器画を教えに回って行ったが、当時大人気の漫画家が直接訪問するだけでも、子どもたちには大きな慰問になったそうである。

のらくろを探検隊として新たに大陸に赴かせたのも、作者のこうした体験があったからだという。ここでも犬の金剛君(朝鮮)の他、山羊の汗君(蒙古)、羊の蘭君(満洲)、豚の包君(支那)らが同行し、五族協和の理想が唱えられる。もちろんここは主人公らしく、日本代表ののらくろが探検隊長となるわけだが、五名の探検隊は飽くまで平等に譲り合いながらも協力しあっている。発見された炭坑についても、当初は「のらくろ炭坑」が候補に挙がるが、そこはのらくろ自身からそれぞれのメンバーの名を取って「汗蘭包炭坑」と名付けられている。のらくろ〝正編〟はここで途切れるわけだが、その後『のらくろ自叙伝』等の軍隊時代の外伝ものを経て、続編の「のらくろ中隊長」が雑誌『丸』に連載されるのは昭和三十六年。実に二十年ものブランクを経た後のことであった。

そこでも作者はしっかりと、昭和十六年の探検隊の場面から遡って物語を開始。猛犬聯隊のブル隊長は定年のため除隊後、のらくろ同様、大陸で金山開拓の事業を起ち上げる。後任は、ブルの従兄弟にあたるテキサス大佐に譲るが、猛犬聯隊の秩序は以前ほどまとまらなくなる。そこへ宿敵・山ざる部隊が目を付け、犬の国に宣戦布告。やむなくブルさんも猛犬聯隊に復帰することになり、大陸開拓中の主人公のらくろにも召集令が届く。

中隊長として復帰したのらくろだが、当初は、予備役という身分を舐めてかかる部下と衝突。それでも率先して隊をまとめ、次第に信頼を得ることになる。しかし、山ザル部隊との戦争は予想以上に長期化し、互いの国に厭戦ムードまでが漂いはじめる。実はこの山ざるとの戦争を描いた続編「のらくろ中隊長」は、『のらくろ召集令』と並んで単行本では二冊だが、『丸』での連載は昭和三十六年から四十三年まで。実に七年もの長期戦となっていたのだ。この辺りも正編では果たせなかったアメリカとの戦争を新たに描き直しているかのような印象を受ける。

ブル聯隊長が山ざるの兵士を捕虜として捕え、事情を尋ねたところ、山ざる国でも食糧と兵器の不足で兵隊たちがストライキを起こしているという。そこでブル聯隊長は、山ざる将軍との直接対談により、停戦とともに軍隊解散を交渉。互いのいがみ合いを経て、遂に平和建設に向けて、両軍の解散が調印されることとなった。

その後、ブル聯隊長は会社の社長に納まり、モール中隊長は市会議員に立候補。他の同僚たちも不動産や学校の先生へと転身。時代はまさに、続編が連載された昭和四十年代の背景にも応じる脚色となっている。

さて「もとののらいぬ」となった主人公はどうなったか。モールさんの選挙に手伝ったり、同僚の探偵事務所で活躍したりと紆余曲折もあったが、最終的には焼鳥屋の看板娘・おぎんちゃんにプロポーズし、喫茶店のマスターとして落ち着くことになる。実に五十年にわたる大長編漫画は、漸く大団円を迎えることとなった。

『少年倶楽部』に連載開始当時、三十二歳だった田河水泡も、続編を脱稿した昭和五十五年には八十一歳を迎えた。正続含めて全十五巻に及ぶ作品を繙くだけでも、この漫画家にとってのらくろが、文字通りライフワークとなったという軌跡が浮かび上がってくる。初めて図書館で「のらくろ」の復刻版に接した時、戦前の遥か昔の漫画とばかり思い込んでいたが、何のことはない。田河水泡は、自分がその存在を知った当初から、実に現役で、「のらくろ」を執筆し続けていた漫画家だったのである。

「のらくろといふのは、実は、兄貴、ありや、みんな俺の事を書いたものだ」と義兄・小林秀雄に語っていた田河水泡は明治三十二(一八九九)年、東京市本所(現・墨田区)の生まれ。一歳で母を亡くし、二歳の時に父の再婚のため深川の伯母夫妻に預けられて育った。伯父は大家で早くも五十代で隠居。南画を嗜み、従兄も油絵を習い、浮世絵の複製版画の仕事をしていた。

徴兵の後、二十一歳で朝鮮羅南にある歩兵第七十三聯隊に入営。翌年満洲吉林省へ出勤。陸軍一等兵として軍用鳩通信班に配属される。除隊後は日本美術学校図案科に入学するが、軍隊での三年にわたる生活は、「のらくろ」を執筆する上でも少なからず投影された。

大正十二年には、抽象画団体『MAVO』に参加。村山知義らとともに前衛絵画の尖兵となった。後に田河は、「マンガというのは概念否定なんです。概念を肯定すれば、それは常識になる。常識的なマンガに滑稽が宿るわけがないでしょう。ダダイズムやマヴォーの時代にしきりにやったことが、マンガを描く上に大変役立ちました」(雑誌『中国』でのインタビュー)と語っている。

一方、大正の終わりから昭和改元にかけて、新作落語を創作。講談社に持ち込んだことが縁で、絵も描けることから、後に『少年倶楽部』で漫画を連載する転機となった。黒と白を基調とした単行本『のらくろ』の装幀は田河自身のデザインで、抽象画家時代の才覚が発揮されている。また作品のところどころに見られる、ほのぼのとしたユーモアや落ちは、まさに落語作家としてのセンスが大いに活かされたものでといえる。自分も小学生時代、初めて『のらくろ』の単行本を手にとった時、真っ先にこの前衛的でモダンな意匠と、四色に彩られた一コマ一コマの鮮やかな筆法に、ひたすら感服した記憶がある。戦前文化の想像以上の豊かさを感得する瞬間だった。

昭和の終わりまで、のらくろを育て続けた彼は、平成元年十二月、九十歳で亡くなった。昭和の最後の年となったこの年、田河を「心の師」を仰いでいた手塚治虫も、惜しくも還暦を迎えたばかりの若さで亡くなっている。

[附記1]

のらくろシリーズの最終巻となった『のらくろ喫茶店』の巻末には、「のらくろ履歴書」と題し、昭和六年の『少年倶楽部』一月号の「のらくろ二等卒」の猛犬聯隊入営から五十年に及ぶのらくろ漫画の歩みが一覧となっている。聯隊におけるのらくろの昇進の進度や、発表当時の時代情勢等が一目できるので、ここに適宜抜き出しておきたい。

昭和七年 一月 一等兵に進級、六月上等兵に進級

十二月 のらくろ上等兵出版(※以下、講談社)

昭和八年 一月 下士志願して伍長に任官

十二月 のらくろ伍長出版

昭和九年 一月 軍曹に進級 十二月 のらくろ軍曹出版

昭和十年 一月 曹長に進級 十二月 のらくろ曹長出版

昭和十一年一月 士官学校入学、少尉に任官

五月 のらくろ小隊長出版

昭和十二年一月 中尉に昇進 五月 のらくろ少尉出版

十二月 のらくろ総攻撃出版

昭和十三年一月 大尉に昇進

八月 のらくろ決死隊長出版

十二月 のらくろ武勇談出版

昭和十四年四月 依頼免官で軍を退き大陸開拓を志す

十二月 のらくろ探検隊出版

昭和十五年一月 大陸探検隊を編成。地下資源を探る

昭和十六年十月 大陸開拓中、印刷用紙統制のため執筆禁止をうけ十年十か月で少年倶楽部の連載を終わる

昭和四十二年 のらくろ漫画全集出版

昭和四十四年 のらくろ単行本10巻復刻出版

昭和三十三年十月~三十五年六月 のらくろ自叙談掲載

昭和三十六年一月~四十三年十月 のらくろ中隊長掲載

昭和四十三年十一月~四十九年五月 のらくろ放浪記掲載

昭和四十九年六月~五十四年一月 のらくろ捕物帳掲載

昭和五十四年二月~五十五年二月 のらくろ修業中掲載

昭和五十五年三月~十二月 のらくろ喫茶店掲載

昭和五十四年~五十六年 続のらくろ漫画全集(全5巻)

[附記2]

田河水泡の略伝は、雑誌『中国』昭和四十七年二月号のインタビュー「のらくろ一代記」の他、田河の死後、夫人の高見澤潤子が書き継いだ『のらくろ一代記―田河水泡自伝』(講談社)所収の永田竹丸編による年譜を参照。