デザインチームが今年一年間で作ったものと「結局、何がしたかったのか?」をふりかえる

Feedforce Inc. でデザインチームリーダー、プロダクトマネージャー、デジタルプロダクトデザイナーをやっています、Yang と申します。

2024年ももう終わりということで、弊社デザインチームが今年1年間で制作したものを紹介しつつ、結局何がしたかったのかをふりかえってみます。

この記事は “Feedforce Group Advent Calendar 2024” の17日あたりの記事です。

デザインチームの体制について

制作物を紹介する前に、前提情報として弊社デザインチームの体制について少し共有しておきます。

現在、弊社のデザインチームはデジタルプロダクトデザイナー2名とコミュニケーションデザイナー1名の計3名で構成されています。

それぞれのデザイナーは事業部にアサインされ、通常業務として各事業の目標達成にコミットしています。

いわゆる「縦軸の事業部、横軸のデザインチーム」という組織の建て付けです。

今回ご紹介する制作物は、そうした事業部の業務とは別に、デザインチームとして主体的に制作したものです。

今年1年間で作ったもの

この1年間でデザインチームが制作したもののうちのいくつかをざっくりと紹介していきます。

クリエイティブ名刺

「ステッカー」でデコレーションできる、通称「クリエイティブ名刺」のプロトタイプを作りました。現在デザイナーのみ試用(実際に配布)しています。

名刺上部のエリアにメンバーごとの役職やアイデンティティをステッカースタイルのモチーフにして配置できる仕様になってます。

名刺制作にも楽しさを添えつつ、弊社の自由度の高さと自走自立を大事にするカルチャーを表現できたらと考えて企画しました。

余談ですが、実は全て Figma で制作しており、名刺のデザインデータを Figma 上で管理する実験も兼ねていたりします(この実験についてはまた別で記事にするかもしれません)。

社内イベントのクリエイティブ

各イベントのメインビジュアルをはじめ、ポスター、スライド、ステッカー、小道具など、幅広い制作物をデザインチームで手がけました。

こちらも余談ですが、イベント系の制作の多くは Figma を中心に行い、印刷物の入稿データなど一部の作業で Illustrator を使用しています。

イベント関連の制作は、関係者への確認が多かったり情報がなかなかか固まらないことも多いため、Figma のような「取り回しの良いツール」が大変役立っています。

2024年グループ忘年会

初のグループ企業合同での忘年会。

ポスターやステッカーだけでなく、参加者をシャッフルして行う懇談イベントで使う「会話デッキ」のカードを制作しました。

FY2024 上期 キックオフ

全社の活動報告と目標を共有する、半期ごとのキックオフイベント。

この回から、キックオフをよりメッセージ性のあるものにして組織を推進するために、デザインチームから「この先の目標をもとにテーマを決める」という提案を組織開発定例*で働きかけました。

ちなみに、この回のテーマは「決起」でした。

*組織開発定例:経営層とマネージャーが組織について議論する定例会。

FY2024 下期 キックオフ

この回のテーマは「熱中」。

制作に入る前に、デザイナーが組織開発定例に先回りしてテーマを提案することで、この先の組織の課題や活動を整理する有益な議論の機会を設けることができました(と、勝手に思ってます)。

また、弊社で開催された勉強会でオフィスを訪れた社外の方からお褒めの言葉をいただき、それを報告してくれたメンバーの少し誇らしげな様子が何より嬉しく感じられました(後にも書きますが目指していた成果の1つはこういうところです!)。

なお、こちらはデジタルプロダクトデザイナーの Sasaki さんが制作全般を担当しました。

ネックストラップ

Feedforce 社、Feedforce グループ社の社員向けにネックストラップを制作しました。

オフィス統合に伴う入退室管理の一環も兼ねています。

こちらはコミュニケーションデザイナーのすーさんが制作全般を担当しました。

ステッカー

社内グッズとしてステッカー類も多数作りました。

社員がオフィスに集合するキックオフや納会・忘年会で配布しました。

個人的には千社札ステッカーが気に入ってます。読めそうで読めない、ちょっと読める漢字っぽい英語。

業界で千社札ステッカー流行らせて交換会をする、というのが私の直近の野望です(千社札のカルチャーがステッカーのそれとかなり類似しているので)。

左のホログラムのステッカーはすーさんが担当。

社内勉強会

制作物というとちょっと語弊がありそうですが、デザイナーが担当した社内勉強会についても紹介します。

これらの社内勉強会は、企画から実施まで一環してデザイナーが担当しています。

FigJam ハンズオン/利用状況ふりかえり

全社向けに FigJam の使い方を紹介する勉強会です。

「舶来製品叩いてみれば業務改革の音がする」というトンチキなテーマを添えてキャッチーにしてみました。

社内での情報を見える化する方法への需要の高まりを察知し、すかさず実施した勉強会です。

結果、ビジネス職含むほぼ全社で FigJam が導入され、業務の効率化に一役買ってくれています(こちらも別で記事にするかもしれません)。

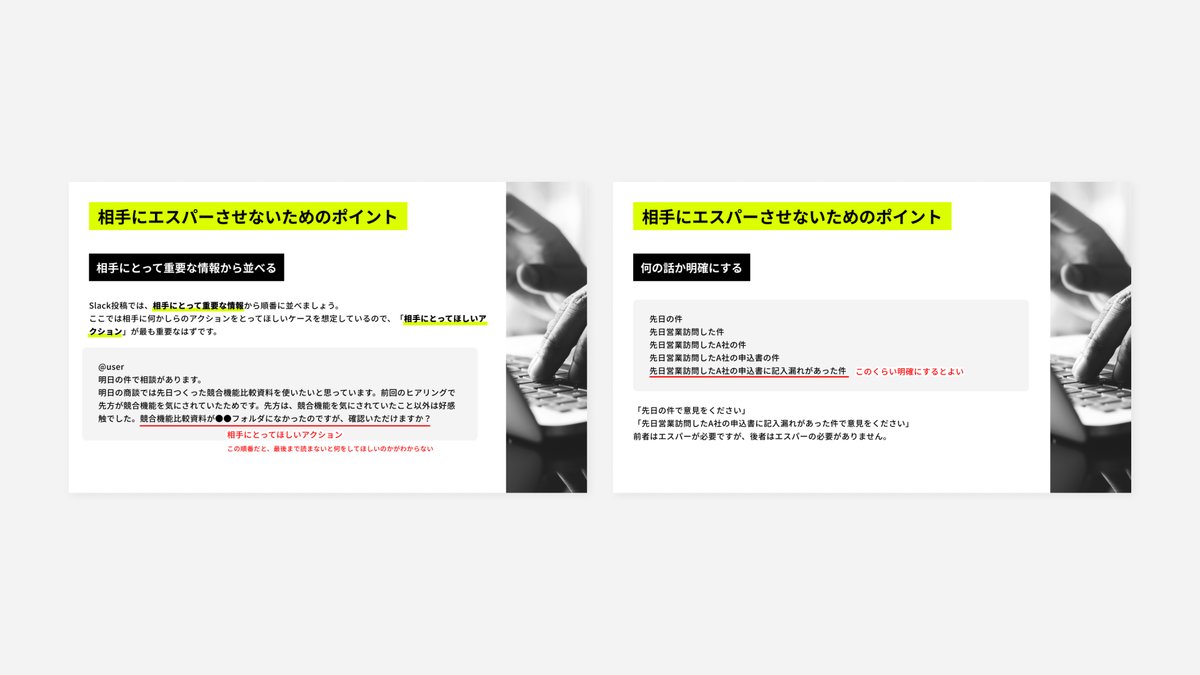

「チャットの極意」研修

新卒研修の1コマ、チャットコミュニケーションのコツについての研修です。

サブタイトル通り、相手にエスパーさせない(意図を察する負荷が少ない)コミュニケーションのコツを伝授する研修でした。コミュニケーションにも細かく気を遣うこみゅにデザイナーならではの研修。

こちらはコミュニケーションデザイナーのすーさんが制作全般を担当しました。

「マークダウンの書き方」研修

こちらも新卒研修の1コマ、マークダウンの書き方やコツについての研修です。

マークダウンの基本的な書き方をレクチャーしつつ、使い方を理解すれば思考の整理でも活用できるんだよ、という話をしました。

エセ中国語を使っているあたりが「やってんな」感ありますが、身内向けなので自由にやらせてもらってます。

マネージャー向け情報セキュリティ管理勉強会

コーポレート IT チームと協力して、各事業部のマネージャー層向けに情報セキュリティ管理の勉強会を実施しました。

社内規定の確認やよくあるインシデントケースの共有など、情報セキュリティとしては特段高度な内容ではありませんが、改めて社内の認識合わせをする機会として企画実施しました。

デザインチームの活動範囲か怪しいところですが、日頃から規約や生成 AI など、情報の扱いに敏感なデザイナーだからこそ、企画できた会かもしれません。

結局、何がしたかったのか?

デザインチームで掲げたミッション「デザインで魅せてくれ」

FY2024 Q1のキックオフで、デザインチームは次のミッションとバリューを宣言しました。

ミッション

「デザインで魅せてくれ ~クリエイティブを皆の拡張自己に~」

バリュー

欲しいと思えるものを作れ

こだわりを匂わせろ

あらゆるものから学べ

やってから考えろ

詳細を書き出すとそれだけで1記事できそうなので一旦諸々省きますが…

デザインチームとして目指していたのは、「アウトプットによる組織貢献」です。

言ってしまえばこれは組織人として当然中の当然のことです。

しかし、当時の組織の「これから」な状況を踏まえつつ、キックオフのテーマ「決起」になぞらえ、原点に立ち返り改めて行動を起こすことを宣言する意図がありました。

だいぶ「パワー💪」寄りで荒削りですが、そこにこそ当時の勢いや熱量が表れていたように思います。ちょっと「理屈にとらわれないロックスターっぽい雰囲気」を意識していたところもあります。

また、ミッションの「クリエイティブを皆の拡張自己に」という言葉ですが、これは自社で作られたクリエイティブを見たり手に取ったメンバーが「これ良いな」と感じたり、他の人から「これ良いですね」と言われることで、そのクリエイティブを起点に自社への関心を高めてもらう、そんな意図が込められています。

つまり、自己認識の範囲を組織にまで広げてもらうことを目指しています。最終的には、会社や組織をより「自分ごと」として捉え、愛着を高めてもらうことを狙った考えです。

(「拡張自己」の意味を取り違えていたらすみません…)

注力したのは「目で見て手に取って分かるアウトプット」

ミッションとバリューに紐づくアクションとして力を入れたのが、目で見て手に取って分かるアウトプットです。

デザインの成果物、例えば掲示物やグッズといったクリエイティブ類は、事業や組織といった大きな枠組みでは、すぐに目に見える効果が出づらいことが多いかもしれません。しかし、人の目を引き、気持ちを昂らせ、メッセージを伝えることで、見た人や触れた人のその後の行動を変える力があると私は信じています。

これは、デザイナーとしての信念でもあります。

私たちデザイナーはアウトプットを通じて皆を後押しし、最終的にはビジネスにも貢献できる、そう信じています。デザインは、組織を後押しする機能を持つ、ゲームで言うところの「バフ」のような存在ではないかと考えています。

デザイナーの「衝動」を組織貢献に活かす

デザイナーという仕事を選んだ人の多くは、元来「作りたい」「届けたい」という強い思いを抱えているんじゃないでしょうか(もちろん、全員がそうとは限りませんが)。

だからこそ、その「作りたい」「届けたい」という衝動を無駄にせず、組織の利益にもつなげられるような形で活かしたかったんです。そういったデザイナーのエゴと組織への貢献をうまく結びつけ、前のめりなアクションにつなげてもらいたい。そう考えました。

正直なところ、今のアウトプットが「上等」かと言われると、まだそうではないかもしれません。しかし、だからこそ、制作の機会や新しいチャレンジを積極的に用意することが、デザインチームのリーダーとして大事にしたいことでした。

成果として

こうした取り組みを続ける中で、少しずつ変化が見えてきました。

アウトプットごとに「点」として価値を届けてきましたが、最近ではチーム内外から「カルチャーが醸成されてきたな」と感じる言動が増え、「線 → 面」としての成果を実感する場面も出てきました(あくまで自分の感想です)。

また、小規模ながらも、制作にかけるためのまとまった予算が以前より出してもらいやすくなったこともひとつの進歩です。他社さんと比べればまだまだ大したことではないですし、本格的にデザインに投資している会社さんと比べたら「鼻先レベル」かもしれませんが。

それでも、デザインにリソースを割くことが少しずつ「当たり前」になってきたと実感しています。

定量的な成果をまだきちんと把握できていないのも事実です。この点は今後の改善点として取り組んでいきたいところです。

〆

ということで、デザインチームが今年一年間で作ったものと結局何がしたかったのか?をふりかえってみました。

弊社は 12月から FY2025 の下半期が始まりました。 このまま勢いを切らさずに、引き続き精進していきたいです。