組織開発を “Win-Winの関係性を築く” という言葉でシンプルにしたい

こんにちは!株式会社アトラエの山崎です。組織力向上プラットフォーム「Wevox」のカスタマーサクセスを担当しています。

アトラエに入社してもうすぐで丸4年!

(以下の入社エントリーのnoteが懐かしい。笑)

年末というタイミングでもあるので、400社以上の企業の組織開発・エンゲージメント向上の取り組みに伴走してきた経験を振り返りながら、自分自身の考えを少し整理してみたいと思います。

今回の記事のタイトルは、「組織開発を “Win-Winの関係性を築く” という言葉でシンプルにしたい」です。組織作りについてのちょっとしたヒントになればと思います!

組織開発をシンプルにしたい理由

組織開発・人材開発の領域に約4年携わって感じたのは、組織開発・人材開発に関する抽象的な流行り言葉が多すぎるということ。

人的資本経営、Well-being、健康経営、パーパス経営、ミッション・ビジョン・バリュー、エンゲージメント、キャリア自律、プロティアンキャリア、心理的安全性、アプリシエイティブ・インクアイアリー、サーバントリーダーシップ、コーチング…等

それぞれの言葉の裏側に信念があると思うので否定をするつもりは全くないのですが、言葉の定義が揃っていないことによってすれ違いが起きていたり、違う言葉だけど言いたいことはそもそもほぼ一緒ってケースもあるような気がしています。

経営や人事が流行り言葉に振り回されてしまったことによって、現場側に無駄な負担がかかってしまったり、結局何も変わっていないケースもよく見られるんですよね…

流行り言葉に振り回されず、「組織作りにおいては結局何が大事で、何が課題なんだっけ?」を見失わないようにするためにはどうすればよいのか?

上記の問いに対する解を、今回のnoteで考えてみたいと思います。

組織開発の定義

本題に入る前に、組織開発の定義を少し具体的にしておきたいと思います。組織開発には様々な定義があるのですが、今回はOD Network Japanの「組織開発とは」というページにも掲載されているドン・ウォリックの定義をベースに考えていきたいと思います。

「組織開発とは、組織の健全さ(health)、効果性(effectiveness)、自己革新力(self-Renewing capabilities)を高めるために、組織を理解し、発展させ、変革していく、計画的で協働的な過程である」

ウォリックの組織開発の定義を簡単に言い換えると、「組織開発=機能するだけでなく、変化し続けることができる健全な組織を生み出していく営み」という感じですかね。今回の記事ではこの定義に沿って話をすすめていきます!

組織開発において何が必要なのか?

それでは、「機能するだけでなく、変化し続けることができる健全な組織」を生み出していくためには何が必要なのでしょうか?

結論、この問いに端的に答えるのはめちゃくちゃ難しいと思います。組織のハード面(どのような仕組み・制度・環境を作るか?等)も重要ですし、組織のソフト面(日常どのようなコミュニケーションをとるか?等)も重要です。そして、企業ごとに優先順位が異なりますし、タイミングによって重要なものも違います。全部重要で全部ケースバイケースです。笑

ただ、「機能するだけでなく、変化し続けることができる健全な組織」と、私の担当している「Wevox」で可視化している “エンゲージメント” は、かなり密接な関係にあると考えています。

ちなみに、Wevoxではエンゲージメントの定義を以下のように定めています。

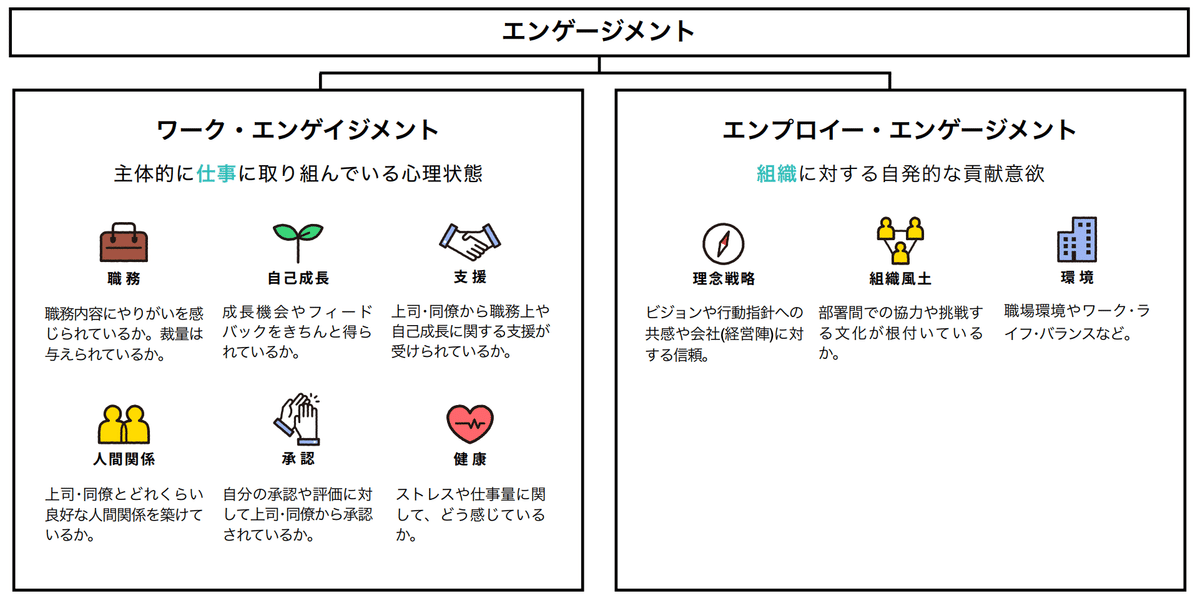

エンゲージメントとは、組織や仕事に対して自発的な貢献意欲を持ち、主体的に取り組んでいる心理状態を指しています。

そして、エンゲージメントを以下の9つのキードライバーに要素分解しています。

「全員が "主体性" と "自発的な貢献意欲" を持ち続けられる組織」って、「機能するだけでなく、変化し続けることができる健全な組織」とかなり近そうなイメージありませんか?

個人的には「エンゲージメントの高い組織」と「機能するだけでなく、変化し続けることができる健全な組織」はかなり近しいものだと捉えていますし、「9つのキードライバーをより良くして、エンゲージメントを高めること(主体性と自発的な貢献意欲を高めること)」が、ひいては「機能するだけでなく、変化し続けることができる健全な組織」に繋がると考えています。

Win-Winの関係性を築くとは?

エンゲージメントという言葉は、そのまま日本語訳すると「繋がり」とか「かみ合わせ」という言葉にも訳されます。つまり、エンゲージメントの高い状態というのは「繋がりが強い状態」もしくは「歯車がかみ合っている状態」です。ざっくりまとめると、「良い関係性を築けている状態」です。

「良い関係性ってなんなのか?」を考えた時に、「Win-Winの関係性」という表現が個人的に一番しっくりきました。ちなみに、名著である『7つの習慣』の第4の習慣も、「Win-Winを考える」だったりします。

この「関係性」という言葉は人間関係だけを想起されるかもしれませんが、担当している業務や所属している会社との関係性も含まれます。「担当している業務や所属している会社に対して、自身のWinに繋がると捉えられているかどうか?」も非常に重要な要素です。

「個人」と「会社・部署」の間の関係性を、「業務」や「人間関係」が媒介しているようなイメージなのかもしれません。これらをかみ合わせて、「個人のWin」と「会社・部署のWin」を最大限実現できる道筋を模索し続ける営みが組織開発なんだと思います。

Wevoxの9つのキードライバーが、Win-Winの関係性のチェックポイントになるかもしれませんね!

Win-Winの関係性を築くのがなぜ難しいか?

とは言うものの、Win-Winの関係性を築くことって簡単なことではないんですよね。当たり前ではありますが。その理由として、以下の5点が大きいんじゃないかと思います。

個人のWinと他者のWinの間で、利害関係が生まれてしまいやすい

個人のWinと会社や部署のWinの間で、利害関係が生まれてしまいやすい

人によってWinが違うので、全員のWinを実現する仕組み・制度が成立しづらい

互いのWinを正しく認識できていないことによって、Win-Winの勘違いが生まれてしまいやすい

自分のWinがそもそもわからない人も少なからずいる

※個人のWin:自分自身のWillの実現

※会社や部署のWin:会社や部署のWill(≒ミッションや目標)の達成

「それぞれの関係性の間で生まれる誤解や摩擦を解消する営みが組織開発である」とも言えるかもしれません。

最後に

冒頭で組織開発・人材開発に関する言葉を列挙しましたが、キャリア自律は「個人のWin(≒自分自身のWill)を自覚するための取り組み」と表現できたり、心理的安全性は「互いのWinについて本音ベースで語り合えるような関係作り」や「互いに意見を出し合いながらWin-Winの関係性に軌道修正できるような関係作り」と表現できたりすると思います。

“Win-Winの関係性を築く” という言葉に集約することで、組織開発が少しシンプルになりそうな気がしているのですが、いかがでしょうか?

今回のnoteで整理しようとしてみましたが、結局大事なのはその先の実行の部分なんですけどね…笑 「どうやったらWin-Winの関係性を築けるか?」という深淵なる問いとは、引き続き向き合っていきます。

組織開発・人材開発に絶対的な解はないので、ぜひ色んな方とディスカッションできればと思っています!今回のnoteのようなテーマに興味のある方は、ぜひX(@YamazakiTosh)から気軽にご連絡いただければ幸いです。

アトラエではアドベントカレンダーを実施しているので、他の方のnoteもぜひ読んでみてくださいね。採用活動も絶賛行なっております!

以上です。ここまでお読みいただき、ありがとうございました!