4. スイマー補完計画

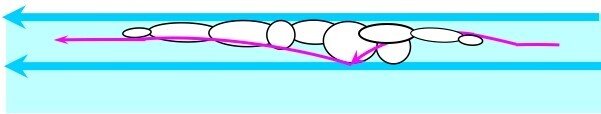

「腕に巻き付いて体の下側に流れ込む水流」は「身体を串刺し」にして「浮力を発生させる」から、自分の力を使う事なく、高い位置で泳ぐ事が可能になる。

自分の体が勝手に浮き上がれば、全ての力を「まっすぐ前に進む推進力」に使えるわけで、選手自身は「余った力を使いこなす技術」、その一点に集中して泳ぐことが出来る。

この「一点に集中して泳ぐ感覚」は、単なる速さだけでなく心理的にも大きなメリットがあるので、高いレベルに達している選手ほど大きな恩恵を受ける。

ただし、デメリットもある。このままでは体が浮き過ぎて、水面で泳ぎがバタついてしまう。

プカプカと水面に浮いた「ふし浮き」から泳ごうとすると、上下方向にバタバタと力が逃げてしまって、泳ぎはスカスカ、前に進まない。それだ。

「浮き過ぎ問題」は、普通、誰も教えてくれないから自己解決するのは厄介だけど、答えは簡単、浮き過ぎを抑え込めば良い。

どうやって?

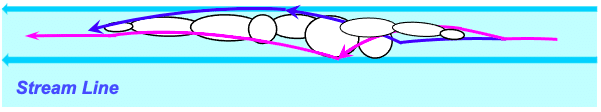

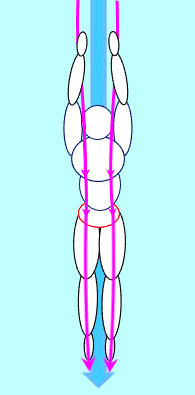

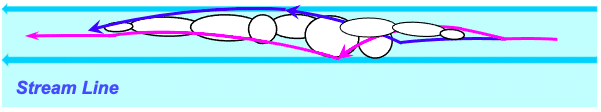

「前からまっすぐ流れてくる水流」は「頭の天辺」にぶつけて「背中側」へ流し込む。(青線)

この背中側に流れ込んだ水流が「蓋」の役目をして、浮き上がろうとする身体を抑え込んで、「まっすぐな姿勢」を「自動的」に作ってくれる。

「はは〜ん」じゃなくて、泳ぐ時の感覚とリンクさせながら丁寧にストリームラインを観察してほしい。

「手の上側を流れる水(赤線)」は「肘」を通して胸の下側へと流れていって「串刺しの浮力」を作り、「頭の後ろを通して背中側へと流した水(青線)」が「蓋」をする。

この上下クロスに流れ込んだ繊細な水流が絶妙なバランスで身体を挟み込むから、「自動的に」、「まっすぐ」、「安定して」、「自分の力を使う事なく」、楽して速く泳げる。

選手なら、この重要性を、平伏すほど、感じなければならない。

実際に泳いでいる時の感覚は、「水中のやや深い所」を「吸い付く」ように泳ぐ感覚あって、絶妙な力加減とタイミングで推進力をかければ、身体が吸い込まれるように前へ滑りだす。

もちのローン、気持ち、イイ!

魚雷も水面ではなく「水中に少し潜った所」を吸い付くようにまっすぐ進むのと同じで、やや水中に潜った位置で「水流の挟み込み現象」を発生させて泳げば、まっすぐ、速く、安定して直進する事ができる。

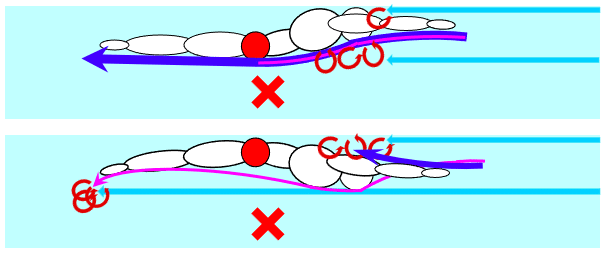

この泳ぎの難しい所は、バランス。上下に流し込む水流のバランスが少しでも崩れると上体が浮き上がって足が沈んだり、逆に上体が沈み込み過ぎて失速する。

分かるだろうか?「頭にぶつかる抵抗」を、うまく背中側に逃し込めば「直進性を増す蓋」としてプラスに利用できるのに、ストロークの僅かなミスから姿勢が崩れれば「抵抗が純粋な抵抗」となって失速する。

一度失速すると泳ぎが立て直せなくなるから、「100%正確なストローク」を「80%の力」で「ミスなく」「連続して」泳ぎ続ける必要がある。

ここが技術的に高度な部分で、「1つの同じ抵抗」なのに、水流の受け流し方の違いから、加速していく選手と失速していく選手の「真逆な2つの結果」が生まれて、しかも「その差は2倍」に広がる。(+1)-(-1)=2

プラスをプラスに使うのは誰でもやる当たり前の事で、仮に利用出来なくても差は1倍で済む。(+1)-(0)=1

しかし、「抵抗」というマイナスをプラスに転化して利用できた時には効果が大きくなって出てくるから、強烈。「相補性の強い力を利用した勝者」がより強くなり、「その存在すら知らない弱者」はさらに落ちこぼれる。

ストリームラインは単なる蹴伸びの技術ではない。「目で見える所」を見ているからそう見えるだけ。

速い選手の頭の中にある「イメージ」、筋肉を動かす「体内感覚」、皮膚の表面で感じる「水の感覚」といった「目には見えない所」に目を向けて泳ぎを観察すれば、ストリームラインに入って行く動作の中には高度なストローク技術がギュッと詰まっている事に気付く。

「世の中は単純な事ほど入口が狭くて奥が深い」から、「目には見えないもの」を「心眼」を通して見れば、その「神技」が見えてくる。

競泳は「水をコントロールする技術」を競っていて、タイムはその結果に過ぎない。

忘れているなら、思い出せ。

produced by yamato bear. 2021.04.30