「まんが おやさま」を読み直す 12/48 「立教」その1 中山秀司のこと 中野市兵衛のこと

中山みきという人の伝記を書くにあたって最も謎に包まれた部分である「立教」と呼ばれる出来事が「何」であったのかを考察する作業に、今回からは入って行くことになる。本当ならば「検証」と書きたいところなのだが、「検証」をやれるほどの材料、すなわち何が史実であったかを客観的に証明できるような資料が余りにも不足しているため、今の私にやれることは「考察」がせいぜいであることを、あらかじめお断りしておきたい。もっと正直なところを書かせてもらうなら、私自身はこの問題について、いまだ「自分の答え」を持っていない。しかし何らかの「答え」を出すことを抜きにして、彼女の伝記を書くことなど永遠に不可能であることは言を俟たない。なのでとりあえず「書くことを通じて答えを出す」以外にないのだろうなと、今は思っているのだけれど、それがどう転ぶことになるのかは、私自身にも分かっていない。

天理教の歴史においては、この「立教」、すなわち中山みきという人に「神憑り」が起こったとされている一連の出来事こそが「すべての始まり」をなしているわけであり、「稿本教祖伝」の冒頭部分に描き出されたその一部始終とされる事実関係は、「まんが おやさま」においても「教祖絵伝」においても、それぞれ4回分を使って緻密に「再現」されている。初めて読む人は、「天理教という宗教はこんな風にして始まったのか」と、恐らくは新鮮な驚きを感じるのではないかと思う。

けれども、先回りして書いておくならば、私はこれから始まるマンガのような形で伝えられてきた「立教」にまつわる伝承というものは、「作り込まれたフィクション」にすぎないと考えている。そしてこのとき実際に彼女の身に起こったことが「どんなこと」であったとしても、それを「神憑り」という言葉で表現することは彼女の人格を否定する行為であり、引いては私やあなたや彼女をも引っくるめた人間という存在が人間として生まれ人間として生きていこうとしていることそれ自体を冒涜する行為に他ならないという「意見」を持っている。天理教という宗教が教えるところによるならば、彼女はこの「立教」と呼ばれる出来事以降、「神」という「他者」によって自分の人格を支配され、以降は自分の意思というものを持たない「スピーカー」のような存在としてその生涯を終えたという話にしかなりようがないわけなのだが、私は中山みきという人が自らを「神」であると宣言しつつ初めて本当に「自分の意思」で生きることを開始した結節点こそが、「立教」の日とされる天保9年の旧暦10月26日だったと理解している。以下になされる考察はそうした視点から展開されるものであることをまず明らかにさせてもらった上で、「まんが おやさま」を読み直す回では「立教」をめぐる「史実」とされている出来事の事実関係を4回にわたって詳しく捉え返し、それから「教祖絵伝」で同じ物語をもう一度たどり直しつつ、私自身の見解を同じく4回にわたって述べさせてもらうという叙述の形式をとってゆくことにしたい。果たして広げた風呂敷を畳み切れるものなのかどうか、私自身にも非常に心もとないところではあるのだけれど。

さて今回の「まんが おやさま」では、中山みきという人の長男にあたる秀司という人物が、初めて具体的な個性を備えた存在として登場してくる。彼女の伝記を書くにあたっては「準主人公」として、あるいは「もうひとりの主人公」としての役割を引き受けてもらわざるを得ないぐらいに、重要な人物である。天理教の歴史の中では実に様々な人々がこの人を「いい人」として描き出そうと努力してきたし、このマンガにおいてもその努力は踏襲されているのだが、その人たちの熱い信仰心をもってしても隠しようがないぐらいに、この人は客観的に見て、親の意見、すなわち中山みきという人の気持ちに、逆らうことばかり繰り返して一生を送った人だった。そのことは基本的に「天理教の立場」に立って描かれているこのマンガを読み進めて行くだけでも、多くの皆さんに実感されるところであろうと思う。それにも関わらず天理教の人たちが、この秀司という人を「いい人だった」と「評価」し続けざるを得ないのは、中山みきという人の思いに逆らってこの秀司という人が「教会組織」を作ろうという構想を持つことがなかったならば、今の天理教という巨大組織の存在は初めからありえなかった、という自らのアイデンティティに関わる問題が存在しているからなのだろう。天理教という宗教は、そんな風に自らの歴史の始まりの時点から、大きな矛盾を抱えた人間集団としてあり続けている。もっともそのことはあらゆる人間の集団に普遍的に見られるところの特徴であって、天理教だけが特別視されねばならない理由はないかもしれないのだけれど。

私自身は秀司という人が「いい人」だったとは全然思っていないのだが、だからと言って「悪い人」だったとも思っていない。そもそも人間のやることというのは「いいこと」であれ「悪いこと」であれ全部「自分に返ってくること」なのであって、「裁かれるような悪」や「罰に値するような罪」は人間には存在しない、というのが中山みきという人の思想だったと私は理解している。彼氏が彼女の思いに反する行動ばかりとっていたからといって、中山秀司という人を「断罪」するようなことを書いたとしても、それはそれで中山みきという人が教えた生き方とは、かけ離れた行動になってしまうように思われる。だから私は、少なくともこのnoteでそういうことはしないつもりでいる。

しかしながら秀司という人は、「陽気ぐらし」というものがどういうものであるかということを、恐らく一生知ることなく終わった人であると思う。同時に自分自身が「この世に生まれてきてよかった」という気持ちや、そこからしか生まれてこない「産んでくれた親への感謝」といった気持ちも、一生知ることなく終わった人だったのではないかと私は思っている。それは中山秀司という人にとっての「悲劇」であった一方で、中山みきという人にとっても間違いなく「悲劇」に他ならなかったはずなのである。このことが、と言うよりこの関係が、中山みきという人の一生を、引いては中山秀司という人の一生を、こんな言い方しか浮かばないのも何なのだけど、文学的なものにしていると私は感じる。

人間は誰でも、自分がこの世に生まれてきたことを「よかった」と心から思っていいように「つくられている」存在なのだ、という「確信」が、中山みきという人の思想的出発点をなしていたと私は思っている。「思えるようになりたい」でもなく「思えるようにしてあげたい」でもなく、思えるように「できている」というのが、彼女がその半生をかけて掴みとった「真理」の核心だったに違いない、というのが私の理解である。彼女はこの確信の根拠を、繰り返し「人間の親が子どもを思う気持ち」に求めている。「我思う故に我あり」という言葉を残したデカルトが疑おうとして疑いきれなかったのは「疑っている自分の存在」に他ならなかったわけだが、それと同様にともすれば「何も信じることができない」ように思われるこの世界にあって、中山みきという人が「疑いえないもの」として最後にたどり着いた「この世界を肯定できる根拠」こそが、「自分の中の親心」だったのではないかと思う。その「自らの親心」を出発点に、「この世をつくった神というものがあるならば、その思いは人間の親が子どもに対して抱くのと同じ、たすけたい一条の親心であるに違いない」という「確信」が導き出され、そこから彼女は自らの思想体系のすべてを築きあげていった、と見ることができる。後年の彼女が「神性」としか呼びようのないものを実際に身にまとうに至ったのは、決して「立教」と呼ばれる「不条理な出来事」によってある日突然そうなったということではなく、彼女自身が幼い時から41歳という年齢に至るまで心の内側で営々と積み重ねてきた、そうした思想的格闘の「精華」であったのだと私は思いたい。だから彼女の通った人生の「ひながた」は、決して「神に選ばれた特別な人間」にしか通ることが許されていないようなものではなく、誰もが学び誰もが通ることが可能な道として、万人の前に開かれ続けているのである。そして彼女の示した「親心」は、その在世時から現在に至るまで数え切れない人々を心の悩みの淵から救いあげ、今もなお多くの人々にとって、自分(たち)の生き方を支える心の拠り所としてあり続けている。

けれども、冷厳な史実として、中山みきという人がそんな風に自分の人生の全てを注ぎ込んで育み続けていたはずの彼女自身の「親心」は、自分が最初に育てた子どもである秀司という人物の心には、最後まで届くことがなかったわけなのである。このことは彼女にとって「思想的敗北」に等しいことだったと思うし、客観的に突き放したことを言うなら、彼女の人生はその時点で「失敗」だったと言われても、反発することのできない帰結であったことだろう。それにも関わらず、彼女は最後の瞬間まで、自分が正しいと信じる「親心」の限りを尽くして、秀司という人物と向き合い続けた。私はこのことを、偉大なことだったと思っている。「おかきさげ」の言葉を借りるなら、

互い扶け合いというは、これは諭す理

人を救ける心は真の誠一つの理

なのであって、人をたすけようと思う人間は、相手が「たすけあおうとしない」からといってこれを責めるような気持ちを持ってはいけない、と言うか「持たない」はずなのだ、というのが中山みきという人の掲げた「信念」だった。相手に「たすけあうことがよろこびである」ということを「わかってもらいたい」と思うなら、自分自身がひたすら「この人にたすかってほしい」という気持ち「だけ」を持って相手と向き合い続けるしかない、というのが彼女が生涯にわたって実践した生き方であり、そのことによって「たすかった」人々は事実無数に存在したわけだが、彼女がその生涯で一番長い時間をかけて向き合った秀司という自分の息子の心は、最後まで「たすかる」ことがなかったわけなのだ。

なさけないとのよにしやんしたとても

人をたすける心ないので

情けない どのように思案したとても

人をたすける心ないので

にち/\に神のむねにハたん/\と

ほこりいゝばいつもりあれども

日々に神の胸には段々と

埃いっぱい積もりあれども

中山みきという人はその後半生において、どう見てもその「信念」に反していると思われる上記のような「弱音」を、「おふでさき」の中に吐露している。そして人々に対し、「心のほこりを払って、澄み切った心で人だすけに生きろ」と教えている「神」であるところの自分自身の胸にも、「ほこり」はたまるものなのだ、という事実を率直に認めている。この「自己批判する神」という概念は、神の完全さを讃えることを自らのアイデンティティとしている他のどのような宗教にも見出すことのできないものであり、中山みきという人の思想を特徴づける最大のキーワードのひとつであると私は考えているのだが、そのことについて詳述することは別の機会に回そう。重要なのは、中山みきという人に秀司という人の心を「たすける」ことができなかったことは、そんな風に彼女自身にも「挫折」として意識されていたことだったという事実であり、この「失敗」は彼女の生き方を「ひながた」として生きようとしている「ようぼく」の一人一人にとっても、「自分の失敗」として引き受けられねばならない問題であり続けている、ということだと思う。彼女の思想と生き方を引き継ごうとする人々には、彼女がその生涯をかけても「答え」を出すことができなかった問題に自分たち自身の手で「答え」を出すことが、「宿題」として課せられているわけである。私はそのことに「答え」を出したいと思っているし、そのためには中山みきという人の「本当の伝記」を完成させることがどうしても欠かせないという気持ちからこのnoteを書き始めたのだということを、読者の皆さんには改めて明らかにしておきたい。

一方で、秀司という人のみきという人に対する感情には、ほとんど憎しみに近いものがあったのではないかと私は思っているのだが、この人の中にも「親を思う気持ち」はこの人なりの形で存在していたに違いないということまで、否定しようとは思わない。人生のそれぞれの局面において、秀司という人には秀司という人なりの立場や言い分というものが、間違いなく存在したのだろうと思う。場合によっては秀司の主張の方が正しくて、みきの主張の方が間違っていたようなケースも、あっておかしくなかったはずだろう。「同じ人間」のやることだ、と私は思っている。けれども「どっちの気持ちもわかる」みたいな無責任なことを言いたがる人間が、実際に「両方の味方」であり続けることができたためしなど、世の中にはないのである。中山みきという人が終生「自分の意思」で通り続けたのは「最も険しく困難な道」に他ならなかったわけだが、秀司という人が何度も訪れた自分の人生の岐路においてそのつど選択してきたのは、最後まで「自分にとって一番ラクそうな道」でしかなかった。史実を客観的に見て、私はそう判断している。その「両方の気持ち」がわかると主張していい権利を持った人は、自分自身もまた「最も険しく困難な道」を選択した人に限られていると言わねばならないだろう。ラクそうな道しか選ばなかった人間が「しんどい道を選んだ人の気持ちも分かる」と言ってみせたところで、そんなのは「ウソ」でしかありえないのである。中山みきという人の生き方を「ひながた」にすると心に決めた人は、秀司という人と向き合うにあたっても飽くまで「中山みきという人の立場から」向き合うのでなければならないというのが、最低の「原則」であると思う。「秀司の気持ちの方がよくわかる」とか、「秀司はみきの被害者だ」とか言いたがる人々が、とかく天理教という宗教の中には多いのだが、あえてクールな言葉を使うなら、そういう人たちは秀司の信者になればいいのだと私は思っている。そして、結果としては悲劇的としか言いようのない生涯を送った秀司という人の人生が、どこでどうすれば「救われて」いたのだろうかということを本気で考えたことのないような人は、恐らく口で言うほど秀司という人のことを真面目に考えてなど、いないのだろうと思っている。

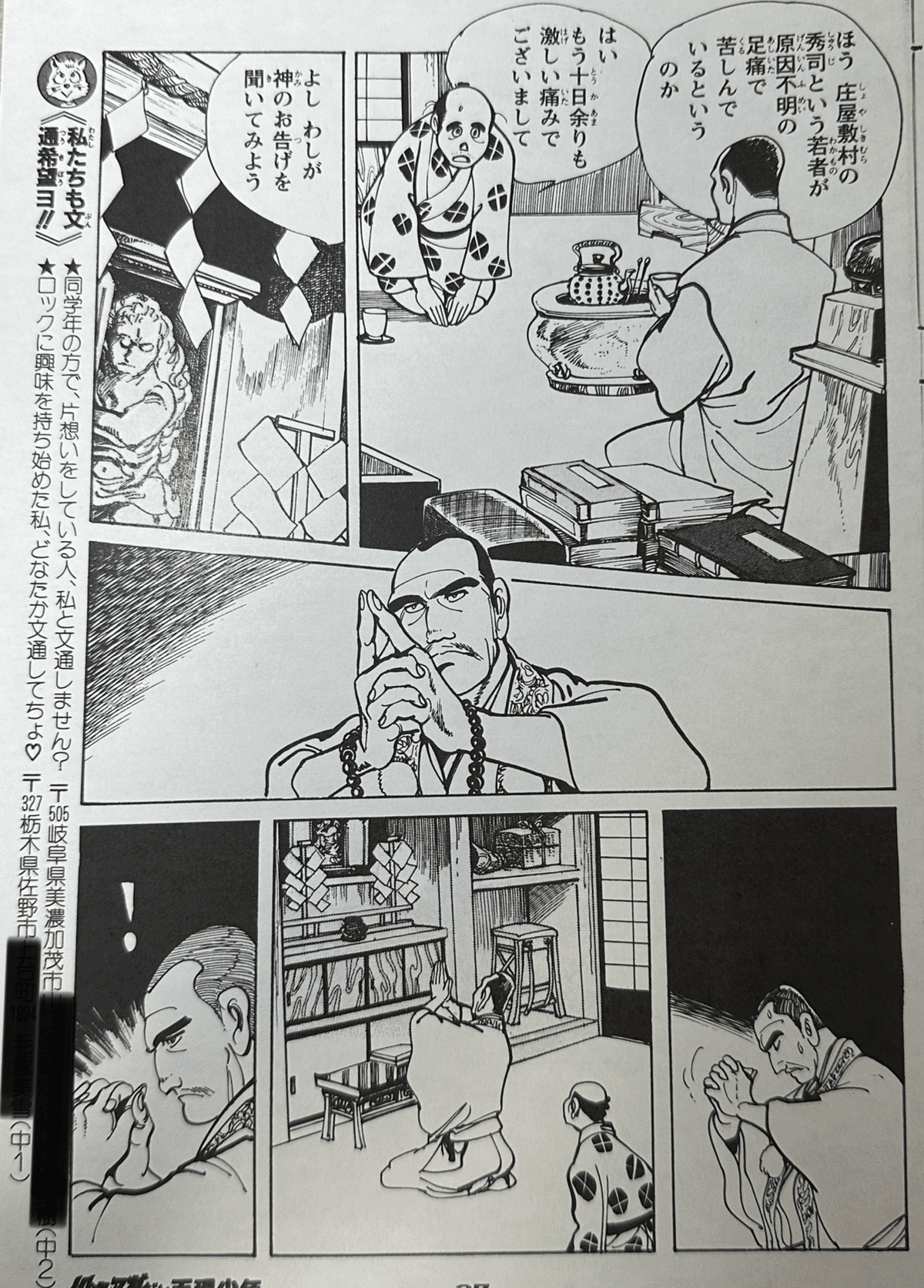

ちなみに、「まんが おやさま」のこの回では、中山みきという人に「神憑り」が起こる直接のきっかけとなった出来事として伝えられている「秀司の足痛」のエピソードが描かれているわけだが、「神様が足の痛みをたすけてくれた」ということが現在でも漠然と語られ続けているものの、この人の足の病気は、史実としては死ぬまで直らなかった。「膝に額がつきそうになる」ぐらい重い「障害」が終生残っていたということが、伝えられている。

その病気が「どんな病気」であったのかということについて、天理教関係の書店に行くと一番目立つところにその著作が並んでいるような高名な研究者の方が、オフレコで語っておられた話の記録を某所で見せてもらったことがあるのだけれど、当時において「横根」と呼ばれた、鼠径部のリンパ節が腫れあがる症状だったのではないかと推測されているらしい。どういう病気にかかるとそうした症状が出るのか、という問いに対し、その研究者の方は「淋病か梅毒。昔の人は遊んだから」と、こともなげに答えておられた。秀司という人は若い頃には周囲から「ヨバイボシ」と呼ばれていたのだそうで、「ヨバイボシ」という言葉それ自体は昔の大和の方言では「流星」を指す言葉であり、その限りにおいては「男前なニックネーム」だという感じもしないでもないのだが、このアダ名の意味するところは、やはり文字通りに解釈するしかないことだろう。つまりは、秀司という人が17歳という年齢の時点から「そういう行為」を重ねたり「そういう場所」に出入りしたりといったことを繰り返した挙句、性病をもらって帰ってきたという、どう頑張っても美化して描き出すことのできないような「事件」が、天理教という宗教の出発点には存在していた、ということである。

私は何も、秀司という人をおとしめる目的を持って、こういうことを書いているわけではない。性病にかかった人間に「幸せになっていけない理由」があっていいはずなどないのだし、性病にかかったことが「生き方を改めるきっかけ」となって、それからの人生を立派に過ごした人だって、世の中にはいくらでもいるに違いない。今と違って「夜這い」など昔は「当たり前のこと」で、村祭りの後などには父親不明の子どもがあちこちにできるのだけど、とりあえずはみんな「ムラの子ども」だからということで全体で面倒を見ていた、というぐらいに当時は「おおらかな時代」だったのだということも、伝え聞いている。他人の性をカネでもって「買う」ということは、今であろうと昔であろうと差別であり、相手の心身に一生消えない傷を与える行為として普遍的に批判されねばならないことだと思っているけれど、それだって「反省」して自分の行ないを改めることさえできれば、それ以上のことは必要ないはずなのである。前回のnoteでも書かせてもらったように、人間には「間違いを犯す権利」だって存在しているということを、私は「大切なこと」だと思っている。いずれにしても、史実がそうだったということであるならば、全ての話はそこからしか始まらない。そのことの上で、秀司という人が人生のこんなに早い段階から「そういうこと」を繰り返して「遊んで」いた少年であったとするならば、みきや夫の善兵衛にとって相当「手のかかる子ども」だったのではないかということが想像されるのも、致し方のないところであるだろう。

しかしながら、マンガの中では「医者を志す真面目な少年」として清々しく読者の前に登場してきた秀司という人の生き方に、今の段階で先回りしてあれこれケチをつけるようなことをするのは、あんまりフェアなことではないように感じられる。伝承の中で語られている秀司という人の事蹟と、史料から浮かび上がってくるこの人の実際の姿とがどんな風に食い違っているかに関する検証は、これからの物語の進展に合わせてそのつど行なってゆく形をとりたいと思う。

今回のエピソードの中でもう一人、取りあげておかねばならないと思うのは、「火のついた蝋燭を顔面に固着させる修行」の絵面が幼稚園児だった私に強烈なインパクトを刻み込んだ、山伏の中野市兵衛という人物である。この人はれっきとした実在の人物で、阿闍梨・権大僧都・理性院聖誉明賢といういかめしい法名を持った、真言宗の僧侶だった。天理教本部からほど近いところにある石上神宮の南側に、かつてはその神宮寺として内山永久寺という巨大な寺院が存在していたのだが、明賢こと市兵衛氏はこの寺で、大峯山の十二先達の一人に数えられる名僧として知られていたということが伝えられている。内山永久寺という寺は、中山みきという人が「生き神様」として近在に名前を知られつつあった正にその時期に、廃仏毀釈運動によって完全に破壊され、今では跡形も残っていない。「幻の大寺」と呼ばれるこの寺が、時代の激動の中でどのように消滅させられていったかをめぐる顛末は、彼女と同時代に近在で起こった大事件のひとつとして、いずれ詳しく触れないわけには行かないだろうと思っている。

庄屋敷村から東に二里、今でも国道から大きく外れ、ケータイの電波も入らないようなところをずいぶん走らないとたどり着けない山奥に長滝村はあるのだが、市兵衛氏はこの村の庄屋をつとめていた人で、自宅の一角に道場をつくり、自分を訪ねてくる心ある求道者の人々に、仏法を教えていたのだという。中山みきという人もこの市兵衛氏のもとに49日間にわたって参籠していたという伝承が、天理教本部の記録に残されており、私はこの人こそが彼女の「師匠」にあたる人物だったのではないかと考えている。

中山みきという人が若い時分に「五重相伝」まで受けてその奥義を知ろうとつとめていた浄土宗の教えは、救いのないこの世を「穢土」であると「あきらめた」ことの上で、阿弥陀如来による「来世での救済」に希望を託すことをその内容としていた。これに対して、空海が始めた密教=真言宗の教えは、生身の人間が現世において悟りを開き仏になることも充分可能なことであると説く「即身成仏」の教義をその核心としている。後年の彼女が、奈良盆地全域で圧倒的な教勢を誇っている浄土系の教えに対抗するかのように「ここはこの世の極楽や」と唱え、歌の文句にまでして人々に広めていた思想は、明らかに真言宗の影響をより強く受けた内容のものだったと見ることができるように思う。

密教の教えに登場する「転輪王」という伝説的なインドの聖王の名前に彼女が初めて出会ったのは、あるいは人生のもっと早い段階のことであったかもしれない。彼女の生家にほど近いところにある長岳寺という寺も真言宗の寺院で、彼女の母親の家系が代々巫女をつとめていたという大和神社の神宮寺にあたっていたことから、幼い頃から行き来はあったのではないかと想像される。けれどもその「転輪王」がどのような思想にもとづいて「世直し」を実現した人物だったか、仏典にもとづいて詳しく教えられる機会があったとすれば、それは市兵衛のもとでのことでしかありえなかったのではないかと思う。そして彼女は市兵衛から、当時内山永久寺に秘蔵されていたという「転輪王曼荼羅」、別名「一字金輪曼荼羅」を、実際に見せてもらったことがあったのではないかと想像される。下の写真は天理から車で1時間ぐらいのところにある壺阪寺で保存されてきた「一字金輪曼荼羅」なのだが、そこには中山みきという人が後年人々に教えた「かんろだいを囲んでのかぐらづとめ」と寸分たがわぬイメージが具象化されていることが、天理教のことを知っている人には一目瞭然なのではないかと思う。そんな風に、彼女が説いた教えの「教理」と呼ぶべきものは、「立教」以前の段階から既に彼女の内側では相当な部分まで完成していた、というのが私の見方である。

だが、今の段階でその内容の詳細にまで踏み込んで考察することは、とてもできないように思う。まずは話の筋を追いかけることを優先させたい。というわけで次回に続きます。

いいなと思ったら応援しよう!