漁業者・水産加工業者から見た平成期における水産業の変化(令和元年度水産白書より)

本日は、水産庁のまとめている、「水産白書」から「漁業者・水産加工業者から見た平成期における水産業の変化」について紹介します。

以下、特記した場合以外、引用は「令和元年度水産白書」から、図はそちらからのキャプチャー画像です。

農林水産省が、漁業や水産加工業に従事する人等を対象に2019年12月~2020年1月に実施した「食料・農業及び水産業に関する意識・意向調査」の結果を元にしています。

漁業者を対象とした、平成の30年間の水産業の変化についての意見です。

漁業者を対象とした調査では、「平成期における水産業の振興に最も良い影響を与えたもの」として「資源管理の取組の強化」が最も回答が多く、次いで「産地での付加価値向上の取組」、「漁業者の経営意識の向上」となっています。

「平成期における水産業の振興に最も悪い影響を与えたもの」については、「気候変動等による海洋環境の変化(温暖化や酸性化等世界的な変化)」と「漁場環境の悪化(藻場や干潟の減少等地域的な変化)」の上位2つの回答で全体の約60%を占めており、多くの漁業者が地球規模又は地域的な自然環境の悪化を実感又は懸念していることがうかがえます。

イカナゴ、明石だこ、スルメイカ、シシャモなど、環境の変化や乱獲などで不漁になるとともに価格が高騰して我々にも大きな影響があります。

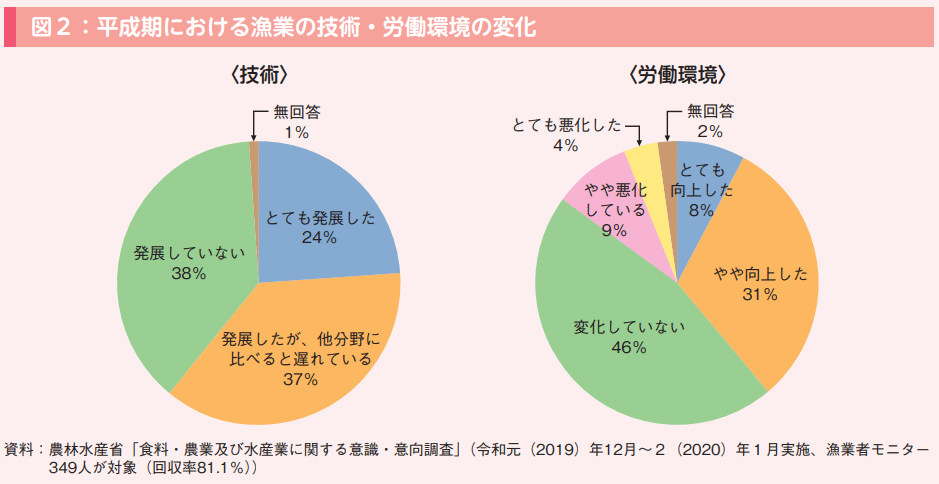

漁業者に聞いた、漁業の技術・労働環境の変化です。

漁業者で技術や設備が「発展した」と回答した人は合計で61%ありましたが、他分野に比べて遅れている又は発展していないと回答した人は75%おられ、技術の一層の発展が待たれています。

労働環境においては「とても向上した」又は「やや向上した」と回答した人は39%となる一方、「とても悪化した」又は「やや悪化している」と回答した人は11%であり、平成期における水産業の労働環境は全体的には向上したと考えているようです。

続いて水産加工業の従事者を対象とした調査です。

「平成期における水産物の流通加工業に最も良い影響を与えたもの」としては、「冷蔵・流通における技術の発展」が54%となっています。

2番目に回答が多かったのは「食の安全性への注目」で26%です。

「平成期における水産物の流通加工業に最も悪い影響を与えたもの」としては、「加工原材料確保の困難化」が30%、「国内の魚離れ」が20%となり、漁獲量の減少や消費者の食の志向の変化が、水産加工業に仕入れと販売の両面で大きな影響を与えているようです。

「水産物の流通加工業における技術や設備の変化」が品質向上に寄与したと考える加工業者が79%となっていますが、生産性向上という面では、まだ足りないと考えている加工業者が41%となっています。

「水産物の流通加工業における衛生水準の変化」については、91%が「とても向上した」又は「やや向上した」と回答しており、消費者の食の安全性への関心の高まりを受けて衛生水準の向上が進められてきたようです。

「平成期の30年間での食に対する消費者ニーズの変化」においては、「安全指向が強くなった」と回答した人が81.5%となっています。

消費者の調査では、「簡便化」がトップになっていますので、加工業者の認識と、消費者のニーズにズレが生じているように感じます。

次のnoteも参照下さい。

伍魚福でも「安心・安全」を重視して取り組んでいますが、もっと「簡便化志向」への対応を考えて商品の改良を進めたいと考えています。

いいなと思ったら応援しよう!