教頭先生の業務を効率化!Googleフォーム×スプレッドシートで勤怠管理と割振り管理を統合!

以前、Googleフォームとスプレッドシートを活用した以下のような記事を公開しました。

共に、多くの方に見ていただき、これまでたくさんの問い合わせをいただいています。

両方を活用することで、教頭の業務はかなり効率化できるはずですが、管理しなくてはいけないデータが多いという課題がありました。

今回は、上の2つのデータを組み合わせることで、タイムカードと割振りの管理を1つのデータで行い、さらに教頭の業務を効率化しつつ、職員の手元でも勤務時間や割振りの残り時間を確認できるようにしていきます。

今回も記事の最後では、テンプレートを配付予定です。Googleが導入されている自治体なら簡単に導入可能ですので、ぜひ最後までご覧ください。

なお、今回の記事は以前公開した下の記事で作成したGASを修正して使用しています。気になる方は、そちらもぜひご覧ください。

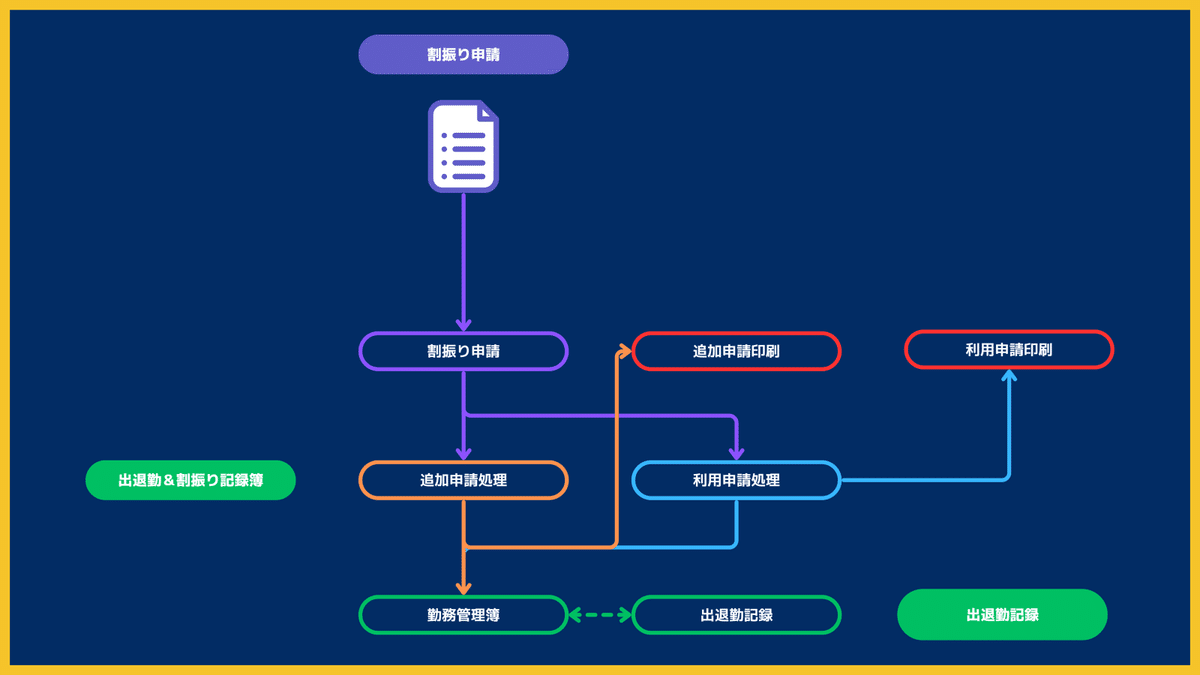

(1)データの連携・全体像

今回紹介するデータでは、2種類のGoogleフォームの情報を出退勤記録&割振り記録簿に集約し、そのデータを各教員用のスプレッドシートから参照するというデータの流れになります。

※職員が各自のスプレッドシートで入力した内容も出退勤記録&割振り記録簿に反映

職員が出退勤記録フォームから毎日の出退勤を入力することで、教頭は労働時間及び時間外勤務をリアルタイムで管理することができます。

勤務の割振りが必要な業務が発生した場合は、事前に割振り申請フォームから申請を行い、教頭に承認されることで割振り記録に反映されます。割振りを利用する場合も、割振り申請フォームから申請します。

職員がフォームに入力した内容は、教頭の管理する出退勤&割振り記録簿に記録されるだけではなく、職員各自に割り当てられる出退勤記録からも確認できるようになります。

この仕組みにより、職員の出退勤管理と割振り管理を一元化して効率化するとともに、職員が手軽に自身の出退勤状況を確認することができるようになります。

データ化することで、時間外労働の多い時期や学年を分析して働き方改革を進めることもできますし、割振りの時間が多い職員を把握し、適切な休息をとるように声をかけることができます。

自分の勤務をデータで分析すると、新たな発見があることもあるので、興味のある方はそちらにもぜひ取り組んでみてはいかがでしょう。

次に、各ファイルのシート構成と操作方法を説明していきます。

(2)出退勤記録

出退勤記録はGoogleフォームで、日々の出退勤記録を入力していくために使用します。

現在の時刻を記録する場合は、

・メールに☑

・出退勤のどちらかを☑

・(備考を入力)

して送信すれば完了です。

後から、出退勤記録を追加する場合は

・メールに☑

・出退勤のどちらかを☑

・修正する日付を入力

・修正する時間を入力

・(備考を入力)

して送信します。

※大量に修正がある場合は、後述する各職員のスプレッドシート上で直接入力することもできます。

職員が入力した内容は、出退勤&割振り記録簿にある「出退勤記録フォーム」というシートに出力され、各職員の出退勤記録に反映されていきます。

(3)割振り申請

割振り申請はGoogleフォームで、割振りの追加や利用を入力していくために使用します。

割振りの追加を申請する場合は、

・割振りが必要な業務が発生する(した)日時

・割振りが必要な時間

・割振りの対象教員

・申請の理由

をそれぞれ入力します。

割振りの利用を申請する場合は、

・割振りを利用する日時

・割振りを利用する時間

をそれぞれ入力します。

入力された内容は、出退勤&割振り記録簿に出力され、「追加申請処理」シート・「利用申請処理」シートそれぞれで、教頭が「承認」したものが、「勤怠管理簿」および各職員の出退勤記録に反映されます。

割振りの記録を印刷して確認したい場合は、「追加申請印刷」シートおよび「利用申請印刷」シートで対応可能です。

(4)出退勤&割振り管理簿

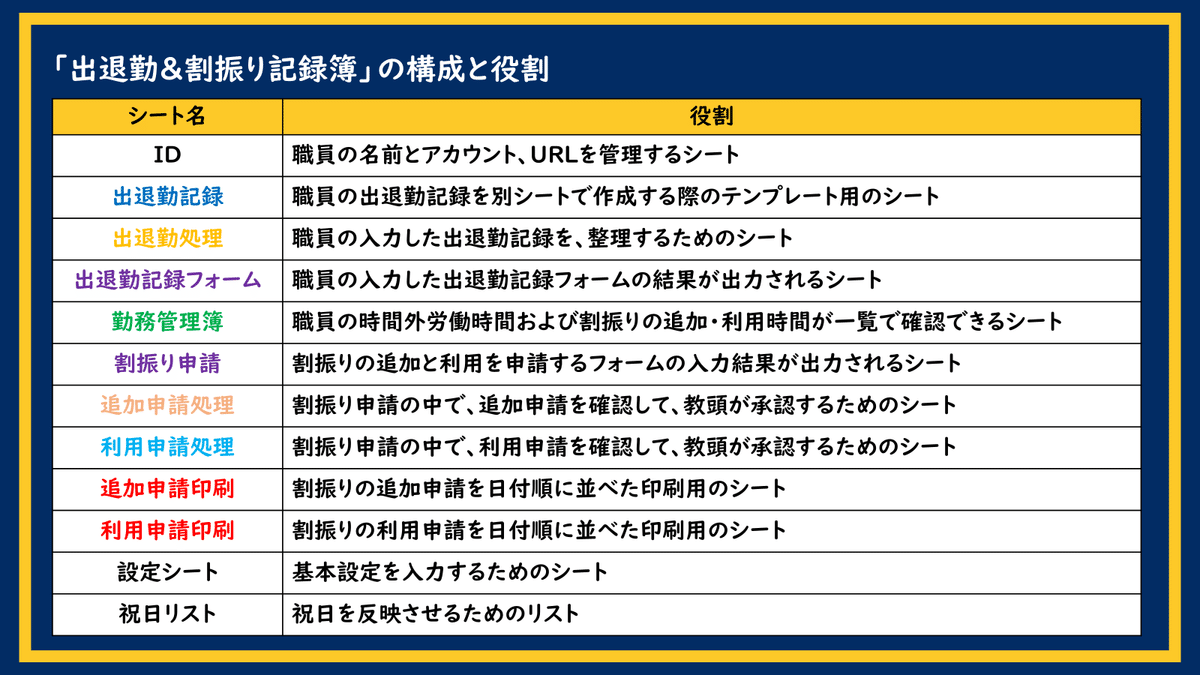

① シート構成と役割

出退勤&割振り管理簿は、全職員の出退勤管理および割振りの管理・承認を行うためのファイルです。

出退勤&割振り管理簿の中身は表のとおりです。以前の割振り管理簿・タイムカードを統合しつつ、若干の変更を加えています。

ここから、シートごとの役割と操作について紹介していきます。

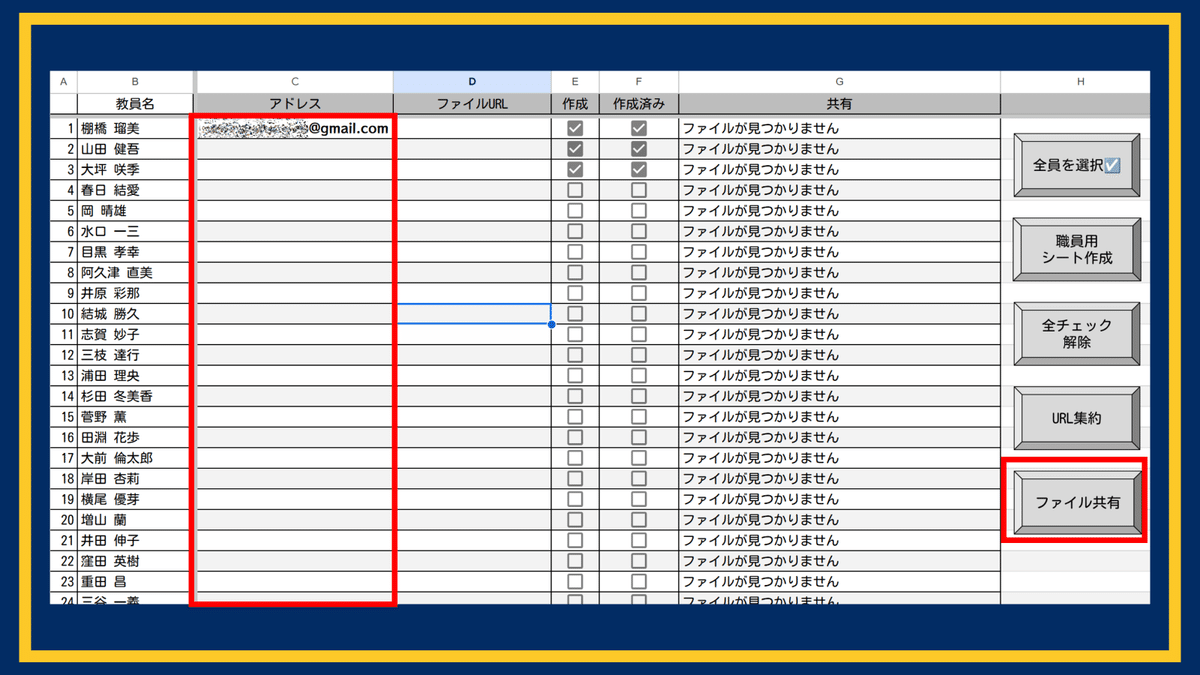

② ID

IDシートは、職員の名前・アカウント・URLを管理するためのシートで、

・B列:職員名

・C列:Googleのアカウント

を基本設定として入力しておきます。

※後述する設定シートで、教務ファイルと連携させている場合は、職員名が自動的に入力されます。

その他の列は、

・D列:職員一人一人の出退勤記録ファイルのURL

・E列:GASでファイルを作成する対象教員の選択

・F列:GASでファイル作成を行った教員を☑

・G列:C列のアカウントに対して、共有を行った結果の入力

で使用します。

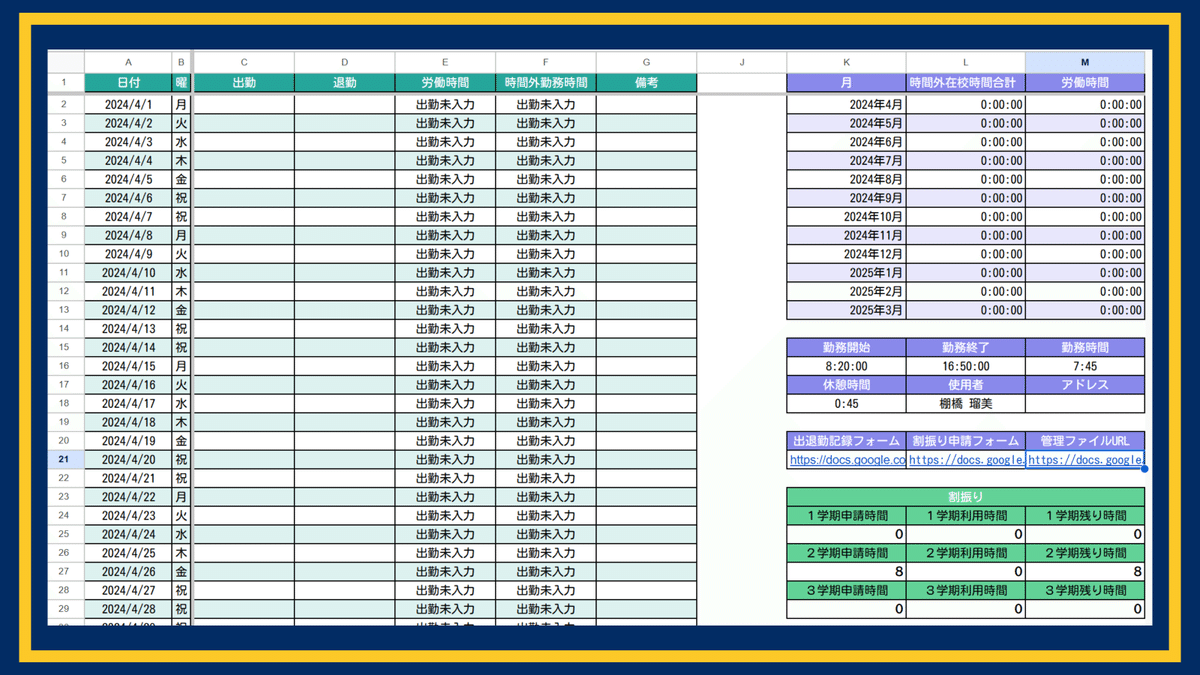

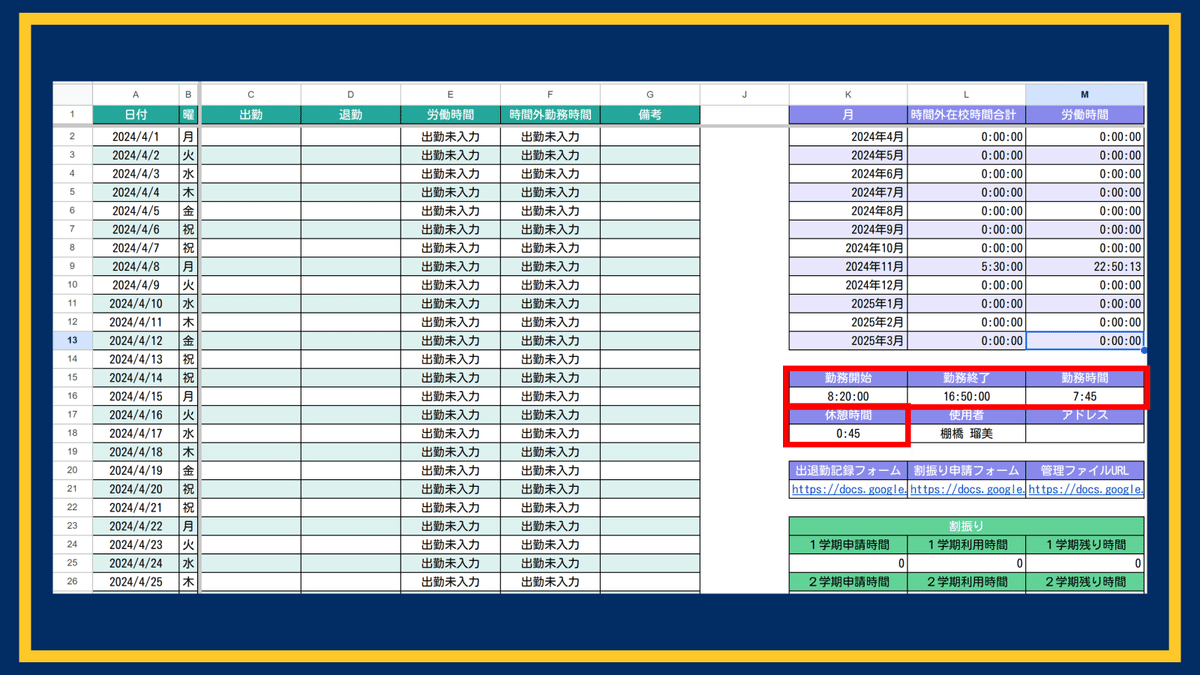

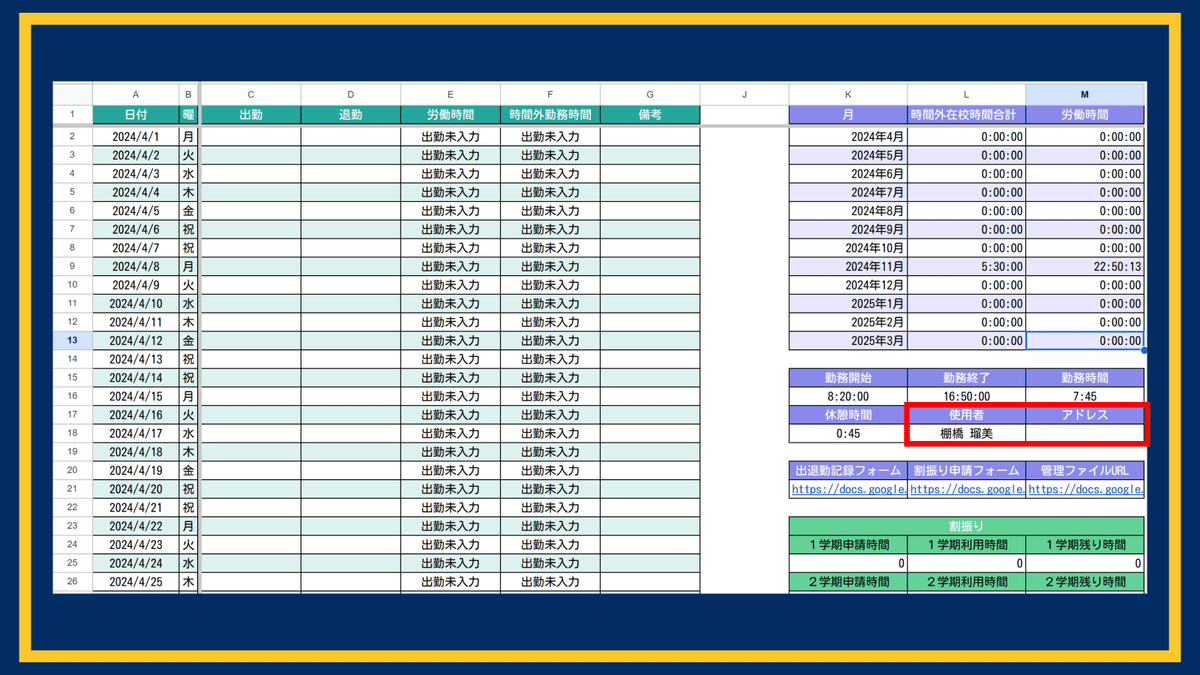

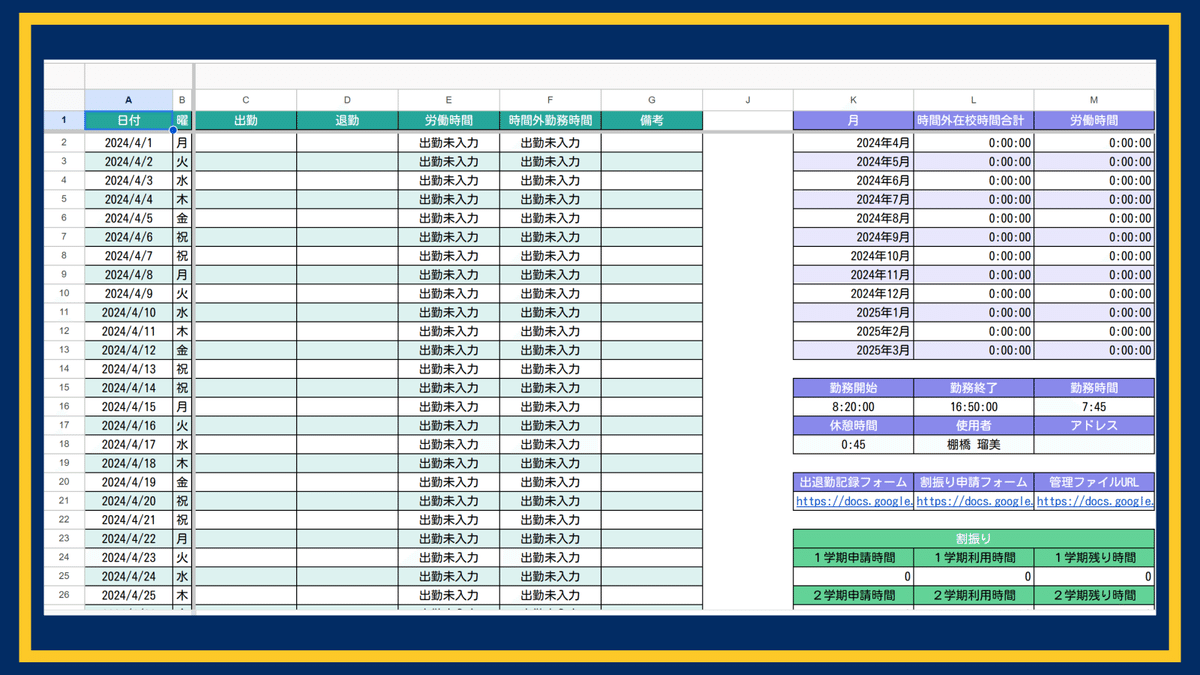

③ 出退勤記録

出退勤記録は、職員一人一人のファイルを作成する際に元となるシートで、GASでこのシートをコピーして作成したファイルを各教員に割り当てることで、各教員が自分の勤務状況を把握することができるようになります。

出退勤記録フォームで入力した内容がA:G列に表示され、月ごとの時間外在校時間と労働時間はK1:M13セルに表示されます。

また、学期ごとの割振り申請時間と利用時間、残り時間はL23:M29セルに表示されます。

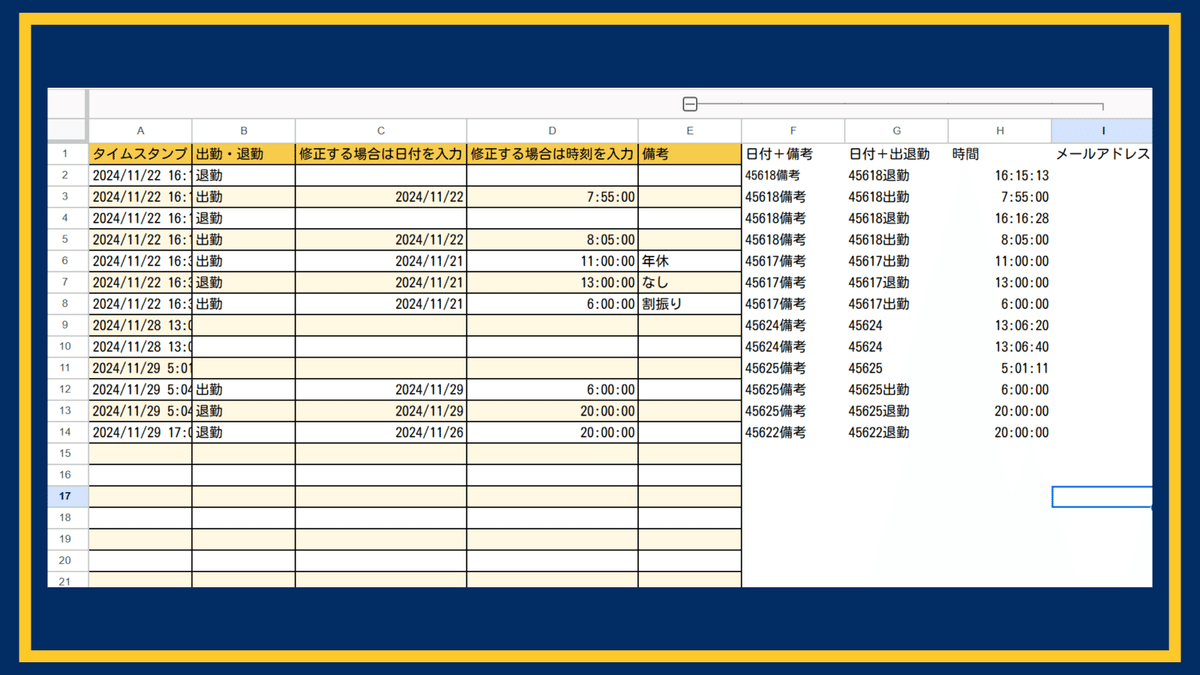

④ 出退勤処理

出退勤処理は⑤の出退勤記録フォームの内容を、使いやすい形に整理するためのシートです。

A:E列は、フォームの内容がそのまま表示され、F:I列では他のシートで必要な形にデータを加工して表示しています。

⑤ 出退勤記録フォーム

出退勤記録フォームは、各教員が入力したフォームの内容が出力されるシートです。

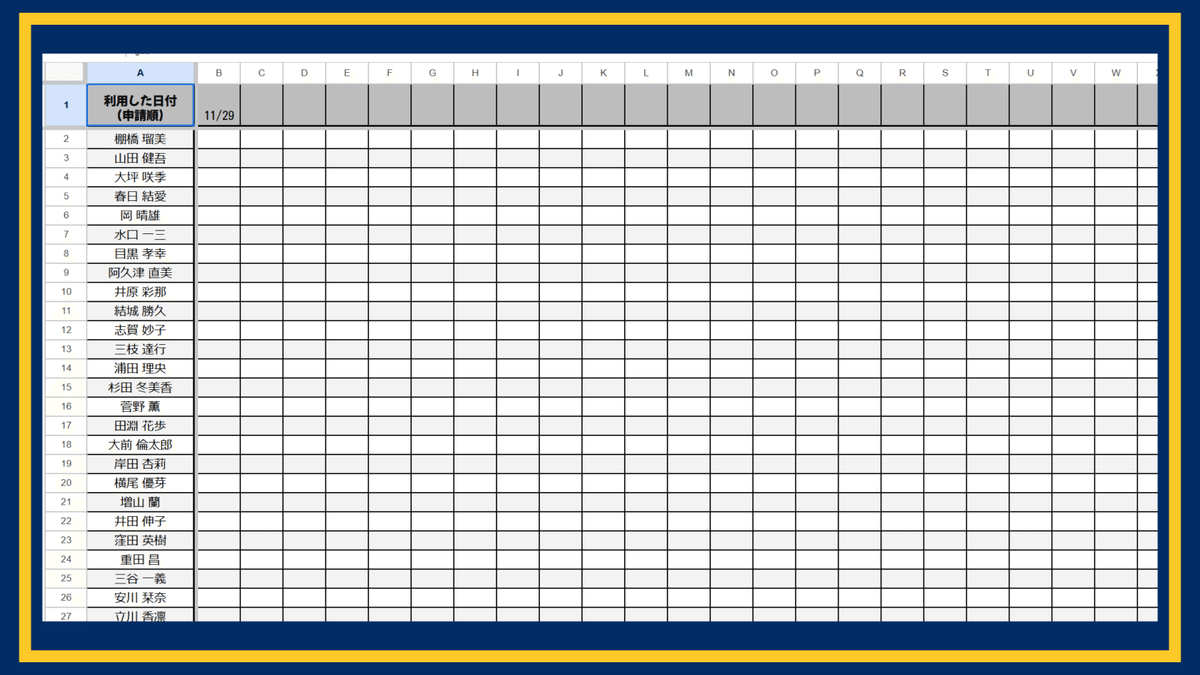

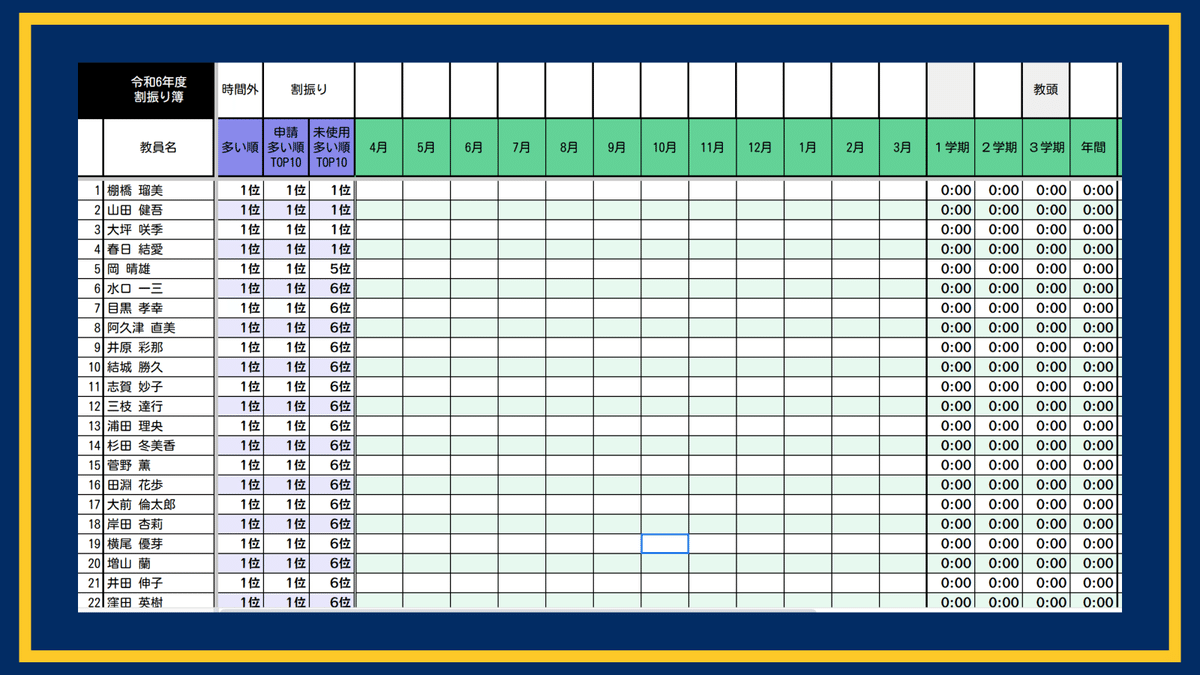

⑥ 勤務管理簿

勤務管理簿は、各教員の

・月別時間外勤務

・学期別割振り申請・利用・残り時間

を管理するためのシートです。

こちらのシートを確認することで、各職員の勤務状況をリアルタイムで把握することができます。今回のnoteにおける要のシートになります。

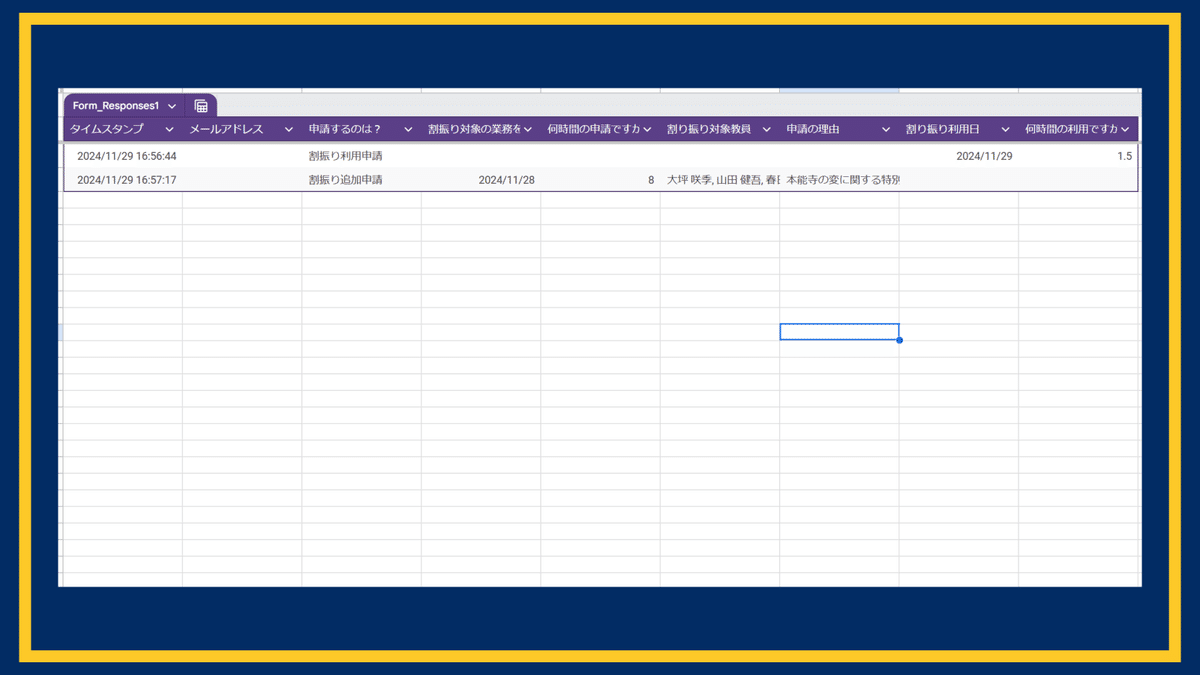

⑦ 割振り申請

割振り申請は、各職員がフォームに入力した割振りの追加や利用の申請が出力されるシートです。

以前は、割振り追加と割振り利用でそれぞれ別のGoogleフォームを用意していましたが、今回から一つのGoogleフォームで両方の申請に対応できるように改良しています。

⑧ 追加申請処理

追加申請処理は、割振り申請フォームの中で割振りの追加に関するものだけを抽出し、教頭が承認するためのシートです。

A:H列に追加申請の内容が表示されるので、その内容を見てI列で承認します。

教頭に承認されると、F列に名前の記載されている教員に割振り可能な時間が追加されるという仕組みです。

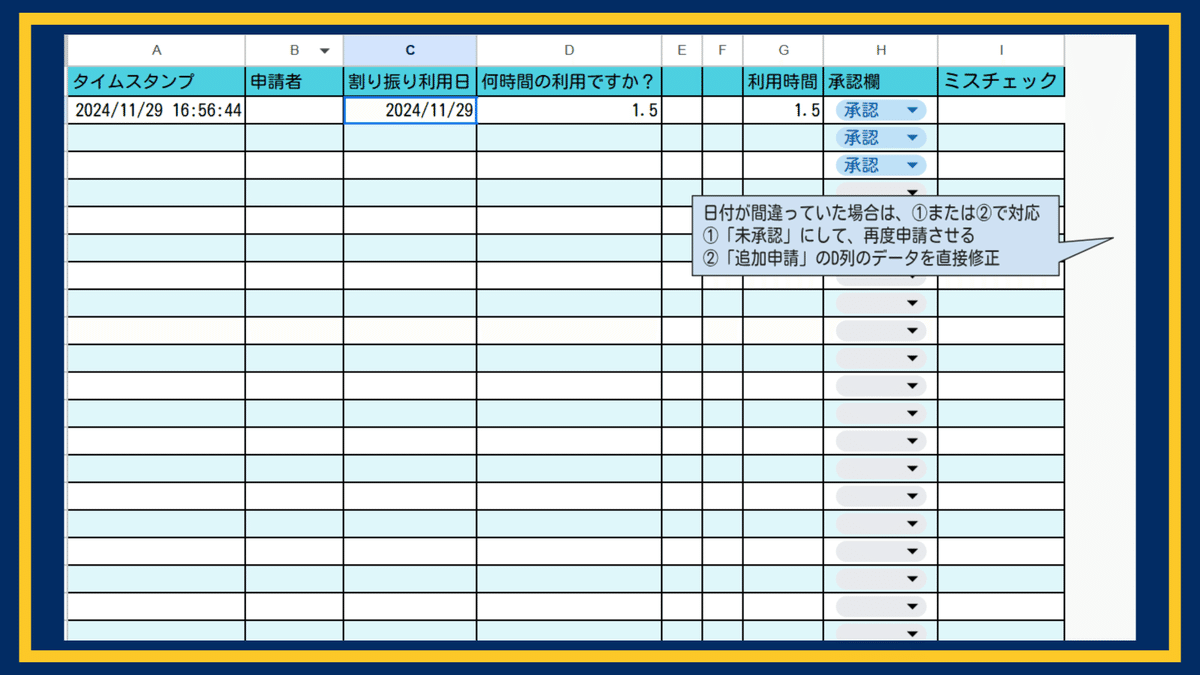

⑨ 利用申請処理

利用申請処理は、割振り申請フォームの中で割振りの利用に関するものだけを抽出し、教頭が承認するためのシートです。

A:D列に追加申請の内容が表示されるので、その内容を見てH列で承認します。

教頭に承認されると、B列に名前の記載されている教員の割振り可能な時間が減算される仕組みです。

⑩ 追加申請印刷

追加申請印刷は、割振りの追加申請のあった日付とその割振りするを印刷可能な形式に並び替えたシートです。

割振りの状況を紙でも保管しておきたいという場合には、こちらのシートを印刷すると便利です。

⑪ 利用申請印刷

利用申請印刷は、割振りの利用申請のあった日付とその割振りするを印刷可能な形式に並び替えたシートです。

割振りの状況を紙でも保管しておきたいという場合には、こちらのシートを印刷すると便利です。

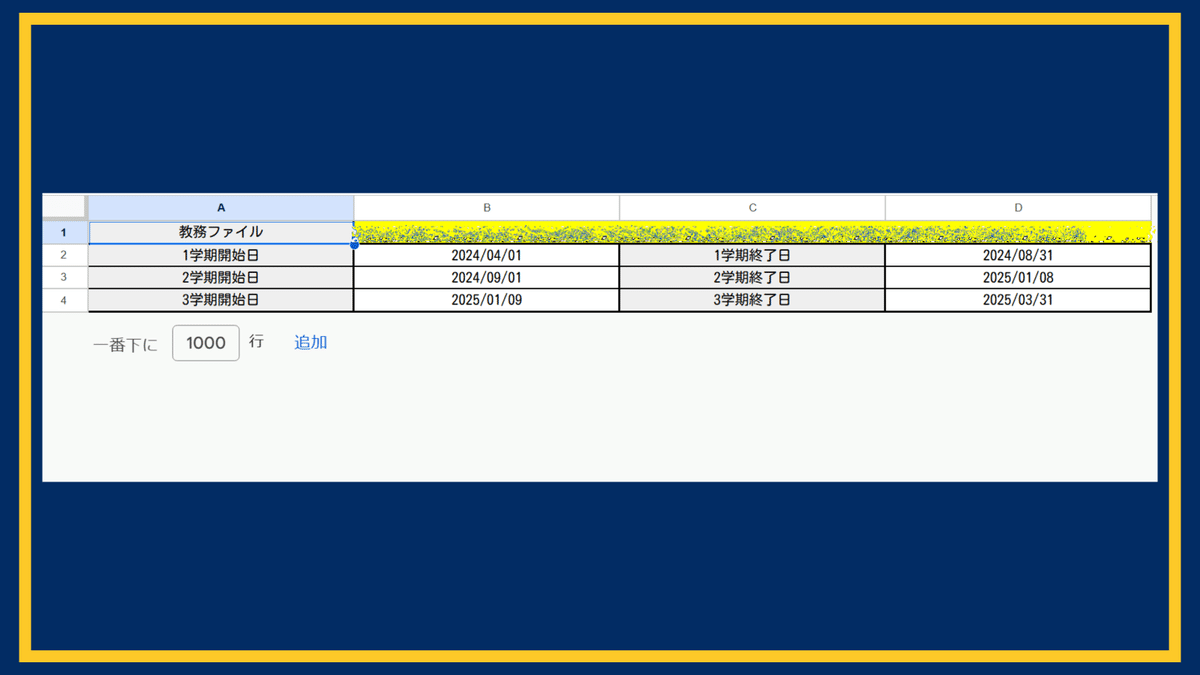

⑫ 設定シート

設定シートは、各学期の開始・終了日を設定するためのシートです。

以前の記事で紹介した教務ファイルのURLをB1セルに入力してアクセスを許可することで、

・A2:D4セルの各学期の開始・終了日

・IDシートと勤務管理簿の職員名

・祝日リストの内容

が自動で入力されます。

⑬ 祝日リスト

祝日リストは、出退勤記録のB列の曜日のうち、祝日を判断するためのリストです。

前述の通り、設定シートで教務ファイルと連携している場合は、教務ファイルと連動して祝日リストも自動で更新されます。

教務ファイルと連動させない場合は、内閣府のHPから祝日を確認して入力しておくことで祝日が反映されるようになります。

各ファイル・シートの構成と役割の説明は以上になります。

(5)データ配付

データの配付は、Googleフォームを使って行っています。

興味のある方は、上の記事をよく読んでいただき、記事内のGoogleフォームからお問い合わせください。

(6)初期設定

ここからは、データを受け取った方向けに初期設定の方法を順に説明していきます。

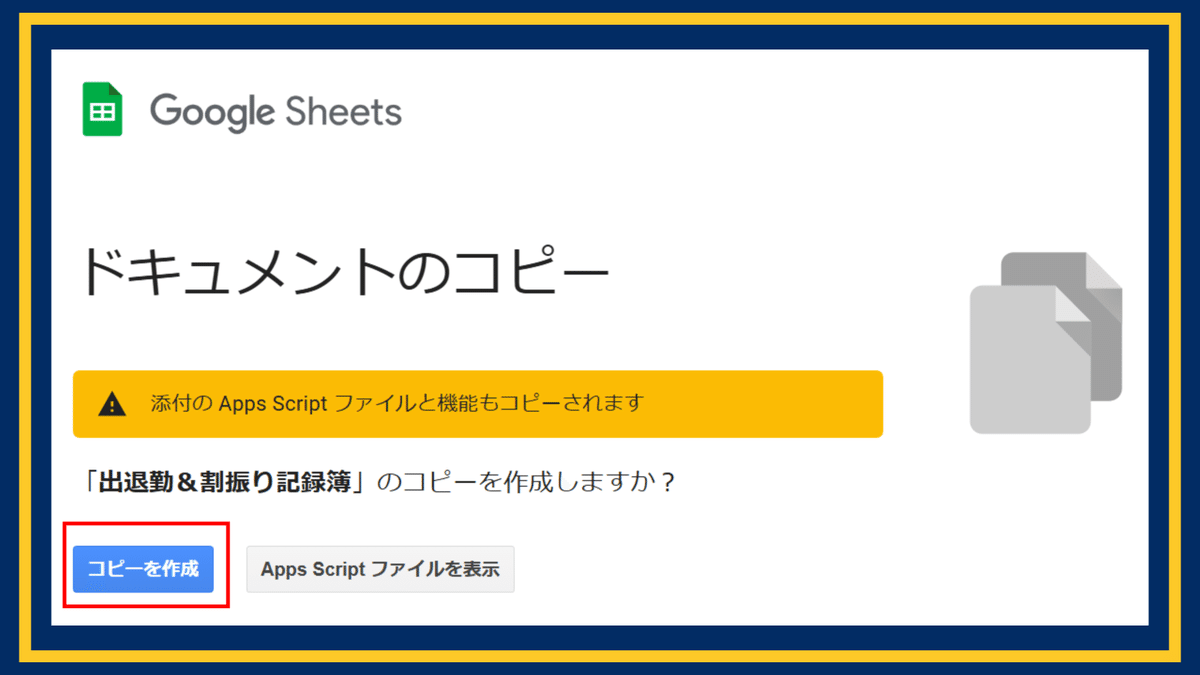

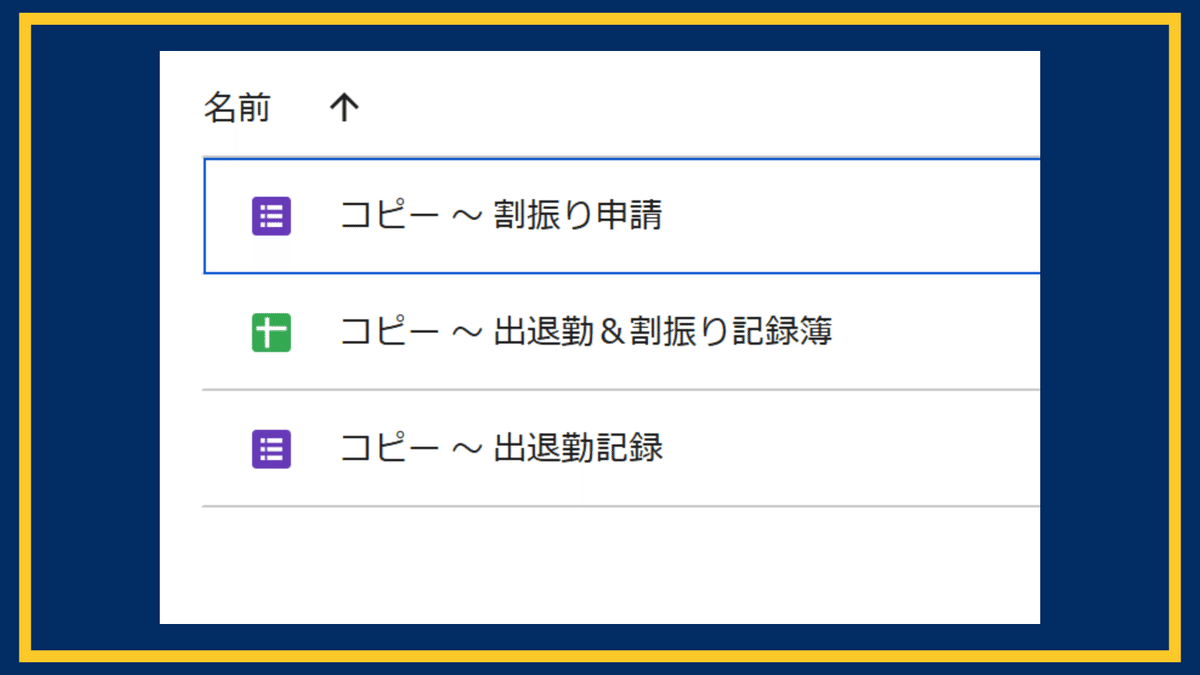

・各ファイルのコピーを作成

まずは、受け取ったリンクをクリックして各ファイルのコピーをマイドライブに作成します。

作成したスプレッドシートのコピーとGoogleフォームのコピーはリンクしているように見えますが、回答してもデータが反映されない場合があります。その場合は、以下の方法で対処してください。

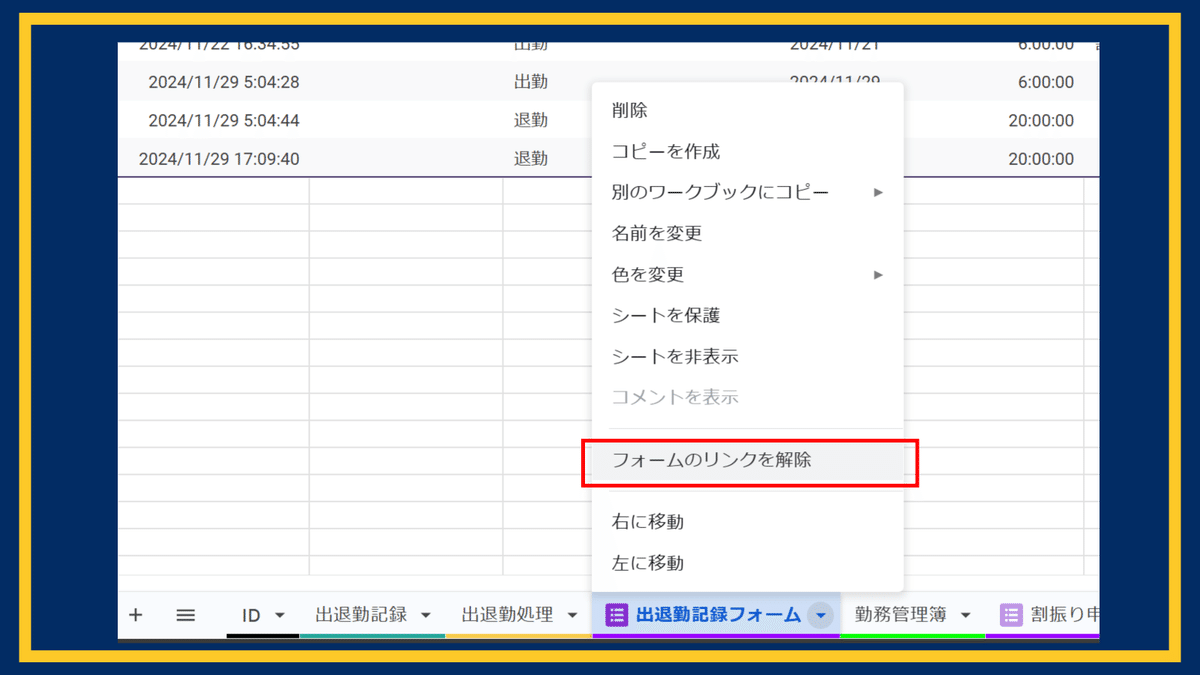

まずは、出退勤&割振り記録簿のスプレッドシートを開きます。

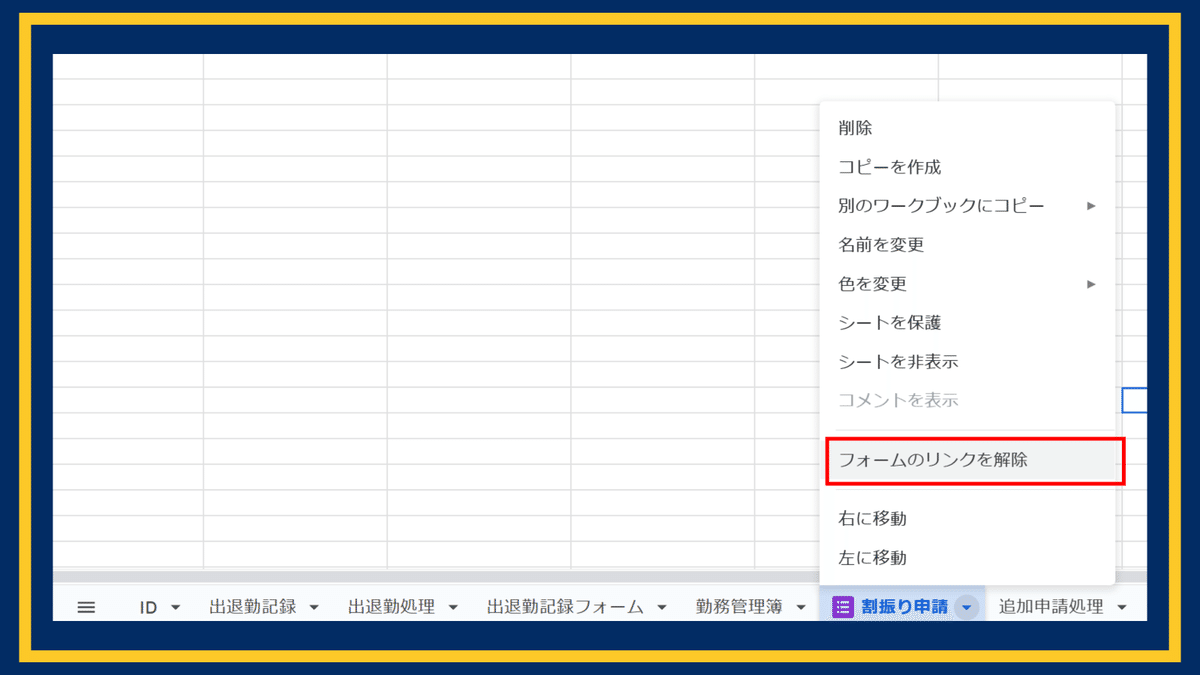

次に、「出退勤記録フォーム」と「割振り申請」を選択して、Googleフォームとの連携を解除します。

Googleフォームとの連携を一度解除した後、2つのGoogleフォームを開いて再度「出退勤&割振り管理」とリンクさせます。

するとスプレッドシートに「フォームの回答〇」というシートが追加されます。

現在の関数は、「出退勤記録フォーム」と「割振り申請」を参照する設定になっているので、置換を使って修正します。

「出退勤記録フォーム」を削除したら、「フォームの回答 〇」の名前を「出退勤記録フォーム」に変更して、置換で数式内の「出退勤記録フォーム」を「出退勤記録フォーム」に置換しておきます。

同様の処理を「割振り申請」でも行います。

・教務ファイルとの連携

数式が修正できたら、次は教務ファイルのURLを設定シートB1セルに入力し、連携させます。

教務ファイルを連携させることで、

・各学期の開始&終了日

・祝日リスト

・職員名

が入力されます。

教務ファイルと連携させずに使用させる場合は、それぞれを手動で入力しておきます。

・フォームの職員リストを修正

職員のリストが入力できたら、割振り申請シートで職員を選択する質問の選択肢を、職員リストと一致させます。

選択肢を一致させておくことで、選択のブレを防ぐことができます。

IDシートのB2:B列をコピーして、フォームに貼り付ければ、一括で入力することができます。

・必要な情報を出退勤記録シートに入力する

フォームの修正が終わったら、テンプレートとして配付する際に必要な情報を出退勤記録シートの入力していきます。

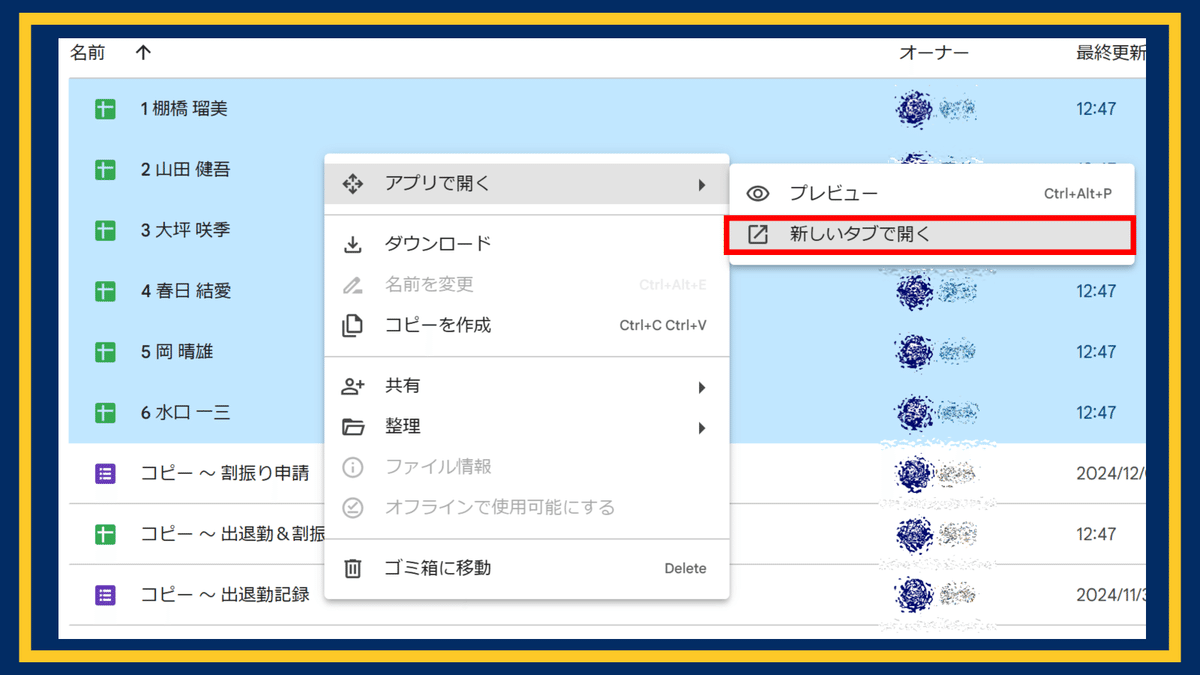

・教員用のシートを作成して共有

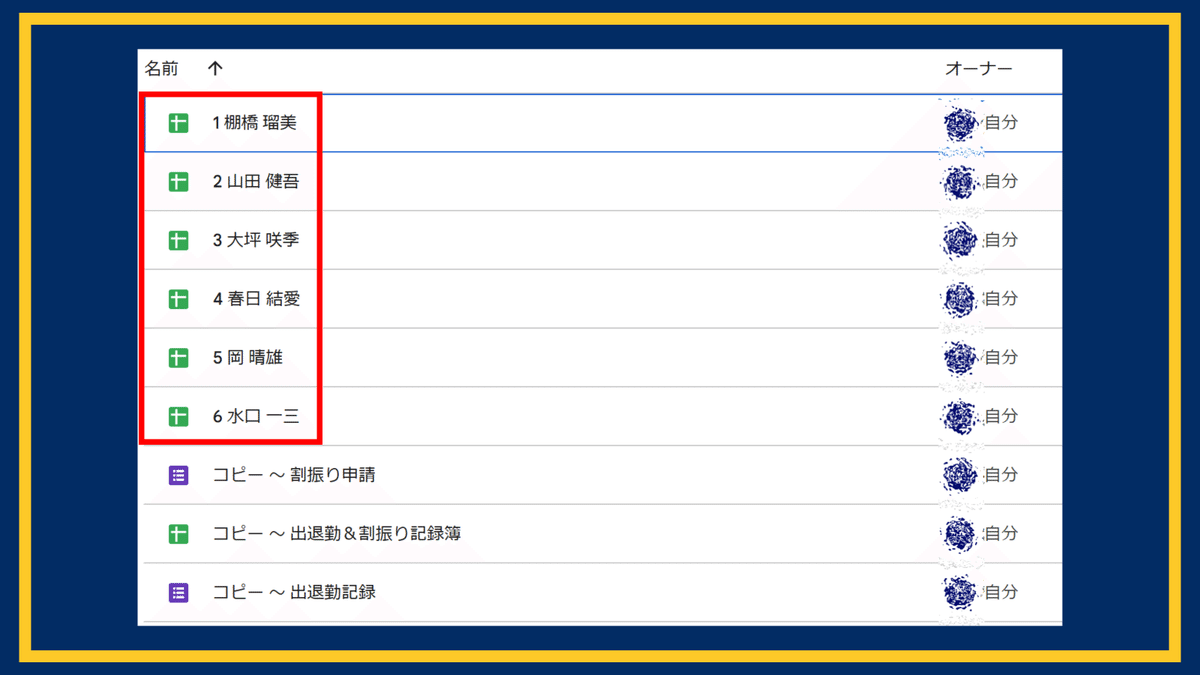

基本設定が終わり、テンプレートの配付準備ができたら教員用のシートを作成して、編集権限で共有します。

IDシートのE列で、作成したい教員をチェック☑します。

全職員をチェックしたい場合は、右の全員を選択をクリックすることで全職員のチェックをすることができます。

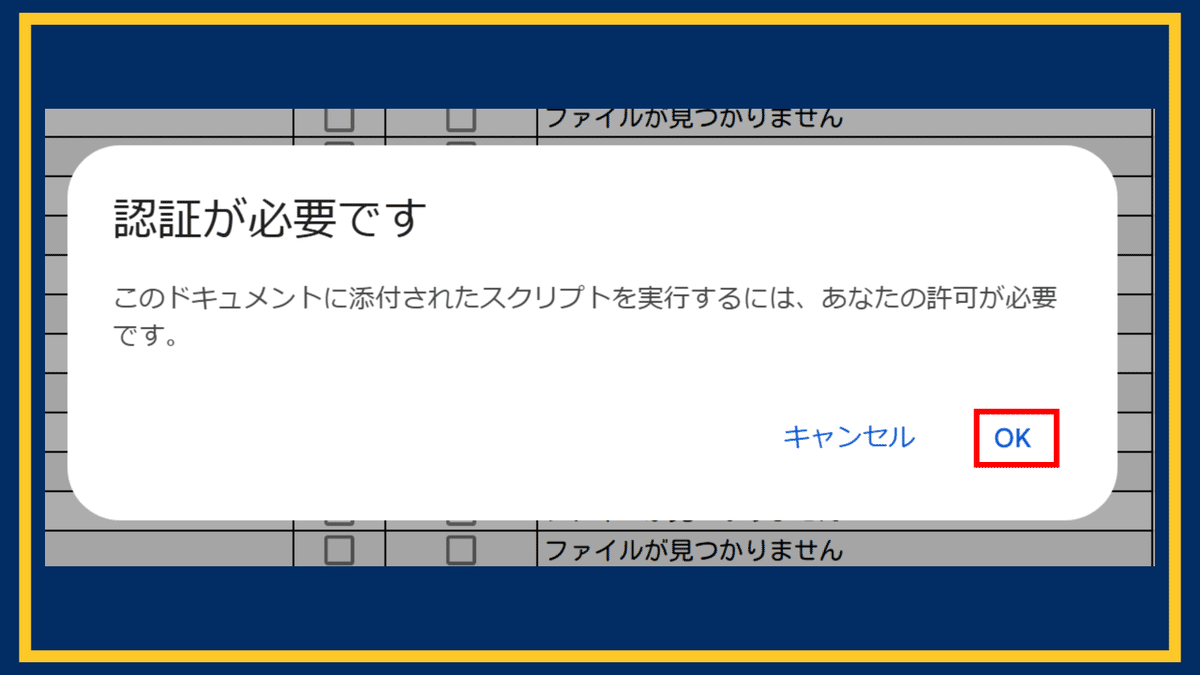

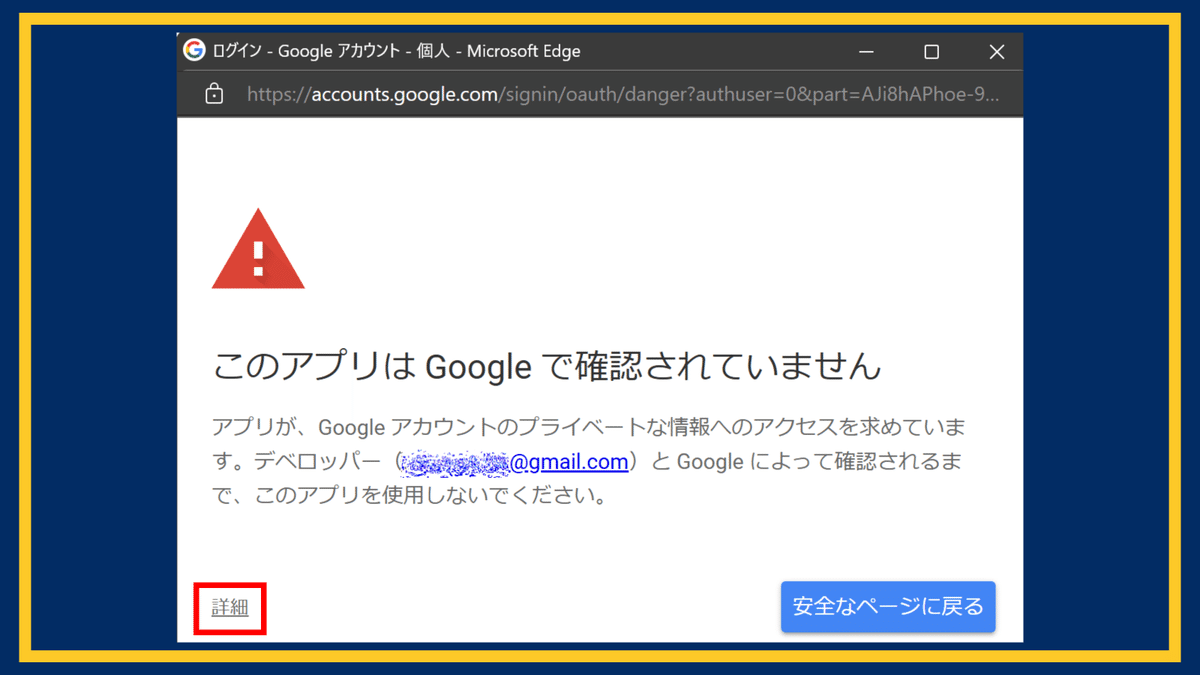

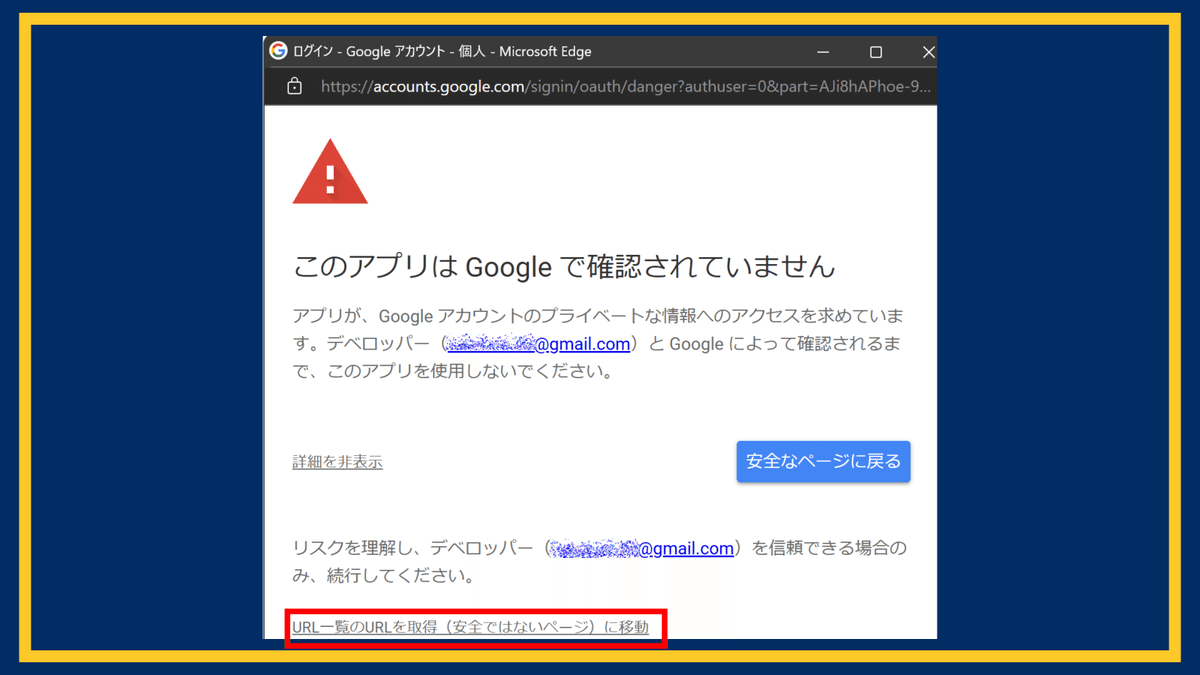

※初めてクリックする場合は、以下の手順で権限を許可してください。

教師用ファイルを作成したい職員にチェック☑ができたら、職員用シート作成をクリックします。

選択した教員分のファイルが作成されます。

各教員のファイルを開いて、教員用ファイルへのアクセスを許可します。

各教員分のファイルでこの作業を行うことで、各教員が使うためのデータが準備できます。次は、作成したファイルを各教員に共有します。

出退勤&割振り記録簿ファイルのIDシートを開いて、ファイル共有をクリックします。

クリックすると、C列にあるアドレスに対して各ファイルの編集権限を与えることができます。

職員は共有アイテムから各教員のファイルを確認できます。

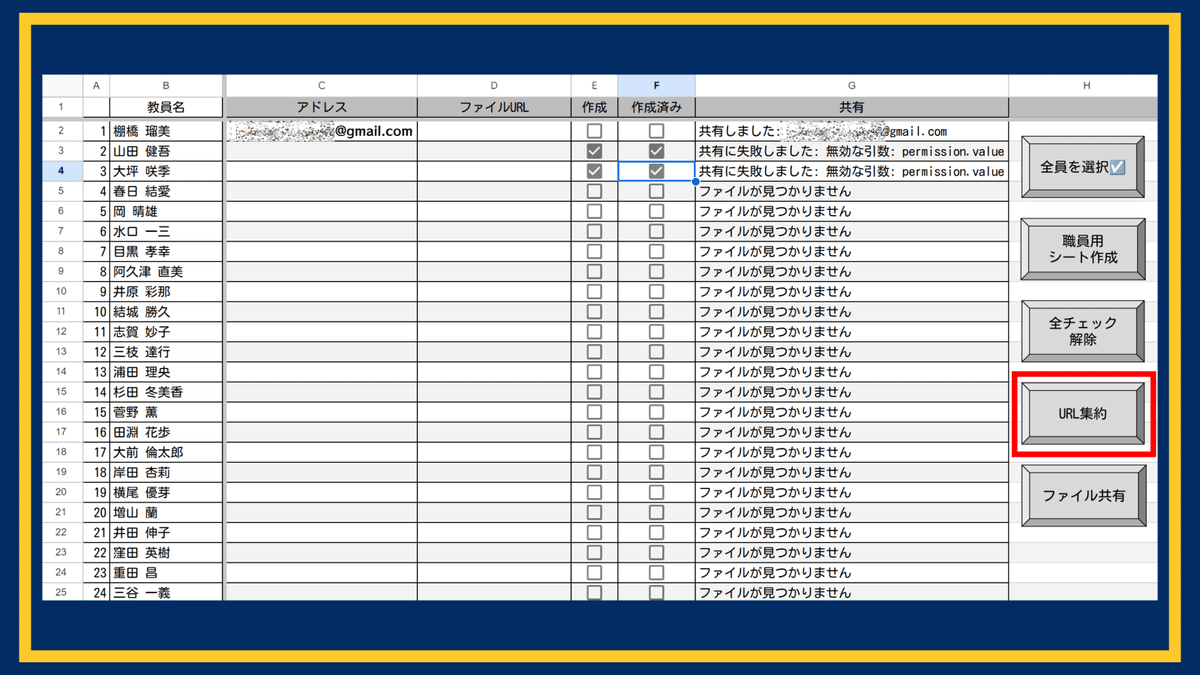

・職員用ファイルのURLを集約

各職員のファイルが作成・共有できたら、各職員の情報を出退勤&割振り記録簿ファイルに集めるための処理を行います。

まずはIDシートを開いて、URL集約をクリックします。

ドライブの同じ階層に保存されているファイルのURLが、D列に集約されます。

勤務管理簿シートを開いて、#REF!となっているセルを選択してアクセスを許可します。

この処理によって、各教員用のファイル内容を参照可能になり、勤務状況を把握できるようになります。

・出退勤記録と割振り申請へのURLを共有

シートの設定が終わったら、最後に2種類のフォームへのアクセスを簡単にできるようにしていきます。

各教員用のファイルのK21:L21セルにもURLを入れてありますが、職員用のGoogleサイトなどにリンクを貼っておくのもオススメです。

Googleサイトの活用については、以前のnoteもご覧ください。

・申請したら教頭に口頭報告

割振り申請を行った場合は、入力して終わりにするのではなく、口頭で教頭に報告するようにルール作りをしておくことをおススメします。

口頭での報告を最後に行うことで、ミスを防止することができますし、報告があった場合のみスプレッドシートを確認することができ、教頭がこまめにスプレッドシートを確認する手間を削減することができるからです。

各データのコピー作成から、実際に教員分のファイルを作成して共有する方法は以上になります。次は、これらのGoogleフォームやスプレッドシートを日常的に使う際に、便利になるポイントを紹介します。

(7)勤怠管理の習慣化・自動化のアイディア

勤怠管理を効率的に行うためには、スマホを活用して特定の条件になった際に、自動的に出退勤記録用のGoogleフォームが立ち上がるように設定しておくと便利です。

これについては、以前のnoteで紹介していますので興味のある方はぜひご覧ください。

今回の記事では、Android×Taskerで出勤時と退勤時にどのような自動化を設定しているか、簡単に紹介します。

・出勤時

出勤時は、

・月~金曜日で

・職場の半径50m以内

・車のBluetoothに接続中

・7:00~9:00の間

という条件を満たしたときに、発動するように設定しています。

車に乗った状態で職場に到着すると、自動的にマナーモードかつメディア音量が0になり、Wi-Fiテザリングを開始した上で、勤怠記録のGoogleフォームが立ち上がります。

・退勤時

出勤時は、

・月~金曜日で

・車のBluetoothに接続中

・16:00~23:00の間

という条件を満たしたときに、発動するように設定しています。

指定の時間に車に乗ると、自動的にマナーモードかつメディア音量が大きくなり、Wi-Fiテザリングを停止した上で、勤怠記録のGoogleフォームが立ち上がります。

このようにいくつかの条件をもとに、スマホの動作を自動化しておくと、操作忘れもなくなり、大変便利です。

僕はAndroidユーザーなのでTaskerの有料版を使用していますが、まずは無料版で試すことも可能です。

iPhoneでは、純正のショートカットで同じような自動化を実現可能です。

こちらは純正で安心感もありますし、無料で使えるので、iPhoneユーザーは使わない手はありません。家のWi-Fiにつながったらマナーモードにするなど簡単なところから試してみてはいかがでしょうか。

(8)収集したデータの活用

せっかく出退勤と割振りをデータで収集しているので、これらのデータを活用して、働き方改革を進めてみてはどうでしょうか。

・出退勤記録とデータ活用

各職員の出退勤記録を収集し、分析することで月ごと・年度ごとの労働時間・時間外勤務が可視化されます。

これらのデータを活用すれば、学校として忙しい時期や負担の大きい学年や分掌を、個人の感覚に寄らずに客観的に把握することができるようになります。

ただ単にデータ化するだけでなく、それらをうまく活用しておくことがこれからの学校運営には重要になると思います。

以前に、個人で働き方を分析するnoteを書いていますので、興味があればぜひご覧ください。

・割振り申請とデータ活用

割振り申請についても、データを活用することができます。割振り申請が多い学年や、多い職員を客観的に把握することで、働き方を改善したり業務の偏りを修正することができます。

今回配布するデータの勤務管理簿シートでも、時間外勤務と割振り時間が確認できるセルをつけています。

集めたデータをグラフ化したり、ランク付けしていくことで働き方が客観的に把握することができ、少しでも多くの学校で働き方改革に活用できるように祈っています。

(9)まとめ

今回の記事では、出退勤記録と割振りの管理を効率化し、教頭の業務負担を軽減するための方法を紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。

今までアナログで取り組んでいた作業をデジタル化することで、業務を効率化するだけでなく、それらのデータを活用して働き方改革を改善することも可能です。

今回のデータをうまく活用していただくことで、学校で子どもたちのために働く先生方が、少しでも子どもたちと関わる時間を確保することにつながること祈っています。

今回の記事が、みなさんの参考になれば幸いです。

【最近のおすすめ記事】

【その他マガジンの紹介】

今後も学校の業務効率化やICT活用について記事にしていく予定ですので、関心のある方はマガジンのフォローをお願いします。

また、育児休業や学校の先生が生活で考えたこと、旅行の記録についても記事にまとめています。そちらも興味があればぜひご覧ください。

改めて、最後までご覧いただきありがとうございます。

記事が気に入っていただけたらスキお願いします!

感想や質問があれば、コメントいただけると嬉しいです。