【凸凹と歩む】共感覚ってどういうこと?

「数字に色がついとるじゃん?じゃけえ、色で覚えとるんよ」

何を言っとるんだこの子は?と思っていました。

共感覚について知るまでは。

次男は自閉スペクトラム症(ASD)。

とことん得意なことと、とことん苦手なことがある、凸凹の激しい子です。

次男が徐々に語ってくれるようになった凸凹の世界について、そばで見ている親の立場からお伝えしていきたいと思っています。

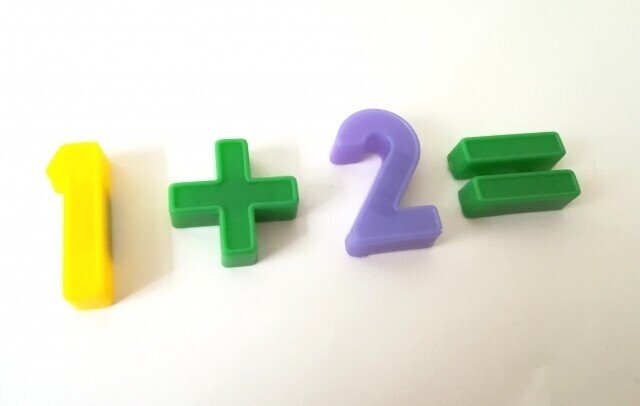

(TOP画像は彼が「これが俺の感覚に近い」と選んでくれました)

足し算が苦手!なぜ?

次男は算数が苦手でした。なぜうまくいかないのか?私にはよくわかりませんでした。

「うーん、数字に色がついとるじゃん?色でちょっとわからんようになって」

意味不明でした。

小学校の高学年以降、ようやくいろいろと言葉にして説明してくれるようになった彼の世界は、私が見ているものとは別の世界でした。

「共感覚」について知っていますか?

共感覚(きょうかんかく、シナスタジア、英: synesthesia, 羅: synæsthesia)は、ある1つの刺激に対して、通常の感覚だけでなく 異なる種類の感覚も自動的に生じる知覚現象をいう。

例えば、共感覚を持つ人には文字に色を感じたり、音に色を感じたり、味や匂いに、色や形を感じたりする。

Wikipedia「共感覚」より

彼によると、数字や文字に色を感じるらしいのです。たとえば、3とか5とかにそれぞれの色があるし、35になるとまた別の色がある。なんじゃそりゃ?そんな世界に生きていたの、君は?

具体的に言うと、

3:緑

5:黒っぽい赤

8:青っぽい薄灰色

なので、3+5=8は、この3色の組合せで覚えているらしい。うおおおお!そんな複雑怪奇な?!

「え?じゃあ、色と色を混ぜてできる色に、引きずられちゃったりしないの?たとえば、緑と黄を混ぜたら黄緑でしょ?」

「ああ、俺はならんけど、なる人もおるらしい」

どうやら、どの数字にどんな色を感じるかは、人によって違うようで、彼の場合、

3:緑

4:黄

7:薄ピンク

32:黄緑

なので、さすがに3+4=32にはならず、3+4=7の組合せで処理しているそうな。

なんとなんと、彼らの世界では、私たちには不必要なステップが余分に要ったのか!だから処理に時間がかかるのか。少し納得です。

凸凹だから必ず共感覚があるというわけではないし、共感覚があるからといって凸凹だという訳でもない。人それぞれ。なんと魅惑的な世界なのでしょうか。

共感覚で便利なこと、不便なこととは?

共感覚には、数字そのものに色がついて見えるタイプや、色を感じるタイプなど、さまざまな見え方、感じ方があるそうです。複雑だ。

「その共感覚のおかげで、困ることってあるの?」

「うーん、存在しない色のときは困る」

存在しない色って何だよ?また訳の分からん言葉が出てきました。

「なんつったらいいかな、この色に近いなというのはあるんだけど、実際にはない色。たとえば、赤の金色の透明な色とか」

?????

よくわからんけど、なんだか大変そうだというのは理解できました。

「じゃあ、便利なことは?」

「俺、円周率を60桁ぐらい覚えとるけど、数字の列と色の列で覚えとる。この色の次はこの色とか、数字と色の両方で覚えられるのは便利」

そうか、そういう秘密があったのか。

共感覚、よくわからんけど、なんかすごい。

違いがあるからおもしろい

次男の話を聞いててしみじみ思いました。

彼の感覚と、私の感覚には、違いがあります。

違いがあるけれど、おもしろい。

違うから、おもしろい。

彼の見ている世界を、少しずつ教えてもらいながら、その違いを楽しんでいこうと思っています。