江戸川乱歩『黒蜥蜴』自主規制の傷跡は深く【禁書を読む】

乱歩で発禁といえば、やっぱり『芋虫』か、それとも…?

あれこれと思い浮かべたくなる中、あえての『黒蜥蜴』です。

きっかけは、江戸川乱歩賞の「受賞の言葉」で、とある受賞者(あまり好きではありませぬ)が「中学に上ってからは、伏字の多い『黒蜥蜴』や『一寸法師』を机の下にかくし、教師の眼をかすめて読みふけって」云々と書いていたことでした。

「あれ、『黒蜥蜴』って伏字になるような作品だっけ?」…。そんな疑問を感じ、久々に読んでみることにしました。

史上に残る女賊小説

『黒蜥蜴』は、新潮社の大衆雑誌『日の出』で1934(昭和9)年1月号から12月号まで連載されました。

主人公は、大阪の宝石商の娘・早苗を誘拐しようとする美貌の女賊・黒蜥蜴。「名探偵小説」というより「名犯人小説」の色が濃いのですが、犯罪を防ぐことより彼女との対決を心底楽しむような明智小五郎の言動も、なかなかに味わい深いものがあります。

もともと乱歩作品の中で特に人気が高かったわけでもないようですが、1961(昭和36)年に三島由紀夫が乱歩の原作を戯曲に翻案し、翌年、舞台で演じられます。このときのヒロイン役は水谷八重子。

さらに1968(昭和43)年、これ以上の適役はいないという丸山(美輪)明宏が黒蜥蜴を演じたことで大成功を収め、乱歩の原作もあらためて広く知られるようになりました。その後も『黒蜥蜴』は多くの名優たちによって、これまで幾度も演じられてきています。

ということで、今回は『黒蜥蜴』が時代と共にどう変わってきたか、読み比べを試みました。国立国会図書館も利用して、対象として選んだのは次の4冊です。

1934(昭和9)年発行『黒蜥蜴・幼虫』(新潮社)

1939(昭和14)年発行『江戸川乱歩選集 第6巻(黒蜥蜴)』(新潮社)

1987(昭和62)年発行『江戸川乱歩推理文庫16(黒蜥蜴)』(講談社)

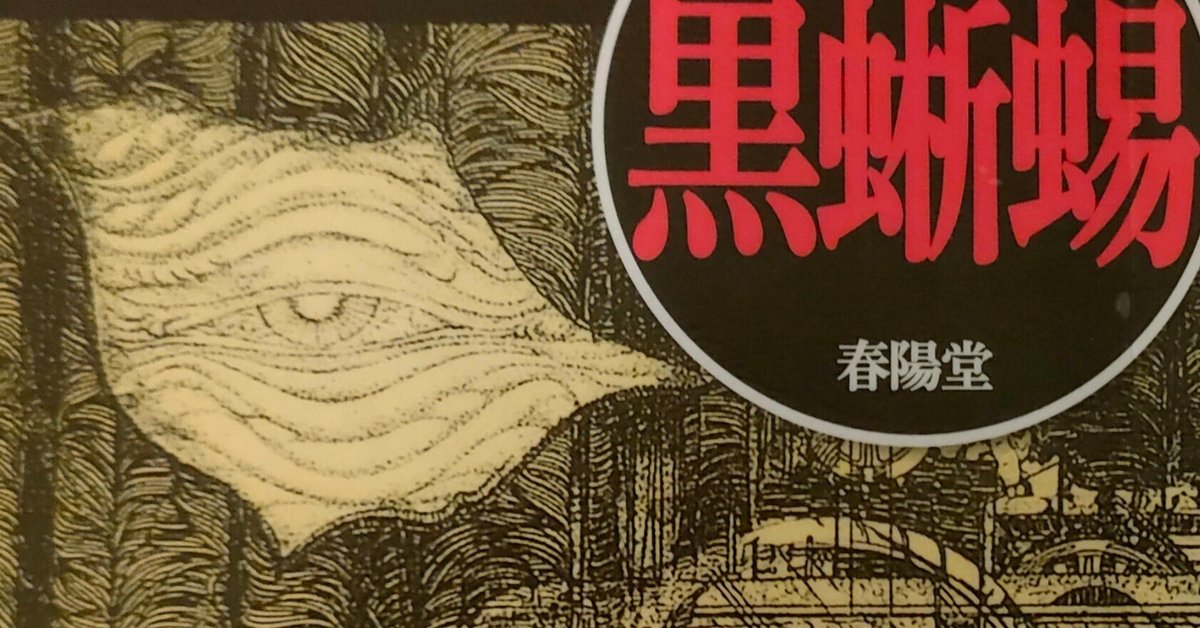

2015(平成27)年発行『江戸川乱歩文庫 黒蜥蜴』(春陽堂)

改変や削除は全編にわたるようですが、ここでは特に多く手が入っていそうな、①冒頭の「暗黒街の女王」②終盤の山場の「大水槽」、の二つの章をみていきます。

伏字によって広がる妄想/「暗黒街の女王」

舞台はクリスマス・イヴの真夜中、午前一時頃の帝都・G街の裏通りのナイトクラブ。若い男女が乱痴気騒ぎを繰り広げる中、ダーク・エンジェル(実は黒蜥蜴)が颯爽と登場します。「まっ黒なイヴニング・ドレスに、まっ黒な帽子、まっ黒な手袋、まっ黒な靴下、まっ黒な靴、黒ずくめの中に、かがやくばかりの美貌」が上気して、赤いばらのように咲き誇ります。

最新の2015年版では、このシーンで次のような文章が続きます。

「黒天使! いつもの宝石踊りを所望します!」

だれかが口を切ると、ワーッというどよめき、そして一せいの拍手。

片隅のバンドが、音楽を始めた。わいせつなサキソフォンが、異様に人々の耳をくすぐった。

人々の円陣の中央には、もう宝石踊りが始まっていた。黒天使は今や白天使と変じた。彼女の美しく上気した全肉体を覆うものは、二た筋の大粒な真珠の首飾りと、見ごとな翡翠の耳飾りと、無数のダイヤモンドをちりばめた左右の腕環と、三箇の指環のほかには、一本の糸、一枚の布切れさえもなかった。

彼女は今、チカチカと光りかがやく、桃色の一肉塊にすぎなかった。それが手をゆすり、足をあげて、エジプト宮廷の、なまめかしき舞踊を、たくみにも踊り続けているのだ。

1987年版はこれと同じなのですが、戦前のバージョンは大幅に変わります。1939年版では次のように、空白箇所が登場してきます。

「黑天使! いつもの寶石踊りを所望します!」

誰かが口を切ると、ワーッといふどよめき、そして一斉の拍手。

片隅のバンドが、音楽を始めた。猥褻なサキソフオンが、異様に人々の耳を擽った。

人々の圓陣の中央には、もう寶石踊りが始まってゐた。黑天使は今や白天使と變じた。彼女の美しく上氣した 二筋の大粒な眞珠の首飾りと、見事な翡翠の耳飾りと、無數のダイヤモンドを鏤めた左右の腕環と、三箇の指環の外には、一本の絲、一枚の布切れさへもなかつた。

彼女は今、チカチカと光りかがやく、 に過ぎなかつた。それが手を揺り、足を上げて、エジプト宮廷の、艶めかしき舞踊を、巧みにも踊りつゞけてゐるのだ。

前の引用と比べると、伏字になっているのは「全肉体を覆うものは」と「桃色の一肉塊」で、直接的に「女体」に結びつく言葉が削られたとわかります。ただ、残った部分から類推して、削られた言葉は一体どんなだったのだろう、と妄想できる醍醐味があるともいえそうです。

ところが、さらに5年さかのぼって、1934年版となると、今挙げたあたりを含む4ページ分が、丸ごと切り取られてしまっています。黒蜥蜴が踊りながら初登場する場面が完全に割愛され、銀座のクラブの描写から、いきなり黒衣婦人(黒蜥蜴)と赤ネクタイの若者(雨宮潤一)との会話に飛んでしまうのですから、これはもう何ともなりません。

削除されていた2ページ/「大水槽」

実は『黒蜥蜴』をめぐっては、乱歩の原作と三島の戯曲をカップリングした『完本 黒蜥蜴』が2014年、藍峯舎から限定本として発売されたのですが、この出版社のウェブページに、次のようなくだりがあります。

さらに「黒蜥蜴」には、もっと重大なクライマックスの場面でも削除がありました。黒蜥蜴が自らのコレクションを集めた恐怖美術館の「大水槽」の前で、誘拐した早苗さんに、水中に生きたまま投げ込まれる美女の「苦悶の水中ダンス」について滔々と語りかけるシーンが、何と2ページ分近くも削除されてしまっているのです。ここは黒蜥蜴が自らの美学の一端を披歴する大事な場面で、おののく早苗さんをサディスティックにいたぶるように残虐の美についての刺激的な言葉が連ねられているのですが、当局による発禁を恐れてか単行本ではばっさり切られ、短く書き変えられてしまいました。その後の流布本がすべてカット版によるもので、初出の通りに復元されたのは、新保(博久)氏が監修した2003年の光文社版全集が初めてのことでした。実に70年ぶりの復活だったわけですが…

う~む、そうだったのですね。とすると、若い時に僕が読んでいたのも削除版だった、ということだったのでしょうか…。

今度は時代が古い順にみていくことにします。

まず、1934年版。このバージョンでは、「大水槽」に先立つ「恐怖美術館」の中盤から「大水槽」、そしてその次の「白い獣」と、まるまる10ページ分が切り取られてしまっています。完全削除です。

1939年版ではどうでしょう。こちらでは「大水槽」の章が全体で2ページほどの分量になっています。そして「暗黒街の女王」と同様、やはり伏字(空白)が。その一部を引用すると…。

黒衣婦人は薄笑ひをして、また恐ろしい雄辯をふるひはじめた。

「この中へ、やっぱり人間を入れて遊ぶのよ。お魚なんかよりは、どのくらゐ面白いか知れやしないわ。檻の中で昂奮してゐる人間も美しいけれど、この 水中ダンスがどんなにすばらしいでせう。……」

早苗さんには、それはもう黒衣婦人の聲ではなくって、まざまざと眼界一杯に擴がる怪奇映畫の幻であった。薄黒い水の中に、何か白いものが蠢いてゐた。ウヨウヨと鎌首をもたげた蛇のかたまりの中から、ボーッと巨大な人の顔が、ガラスの面に現はれて、アツプアツプと鯉の様に をしてゐる。目をつむって、眉をしかめて、 らんで、額にはムクムクと ………その顔は男ではない。年寄りでもない。若い女だ。…………イヤ、さうではない。これは決して他人ではない。さうして蛇の中で のは、アア、早苗さん自身なのだ。

「 をして、 のよ。 のよ。マア、すばらしいとは思はない。なんて美しい芝居でせう。どんな名畫だつて、どんな彫刻だつて、それから、どんな舞踊の天才だつて、これ程の美を歩表現したことがあつたでせうか。 藝術だわ。……」

これだけ言葉を抜かれると、特に後半、黒蜥蜴のセリフの部分などはなかなか想像しづらくなってきます。

そこで1987年版と照らし合わせてみると、伏字部分のいくつかには、次のような言葉が入っていたことがわかります。

・この【水の中へ投げこまれた人間の、】水中ダンスが

・鯉の様に【苦しい呼吸】をして

・さうして蛇の中で【もがいている】のは

・【命と引きかえの】藝術だわ

引用文には空白箇所が9か所ありましたが、1987年版で判明したのは4か所だけ。つまり、残りの箇所は、戦後のバージョンでも長く読むことができなかった、というわけなのです。

自己陶酔の長広舌/復元された乱歩節

最後に、完全復元された2015年版から、該当部分を引用しておきます。黒蜥蜴の自己陶酔的な長広舌が印象的ですが、それ以上に、それを聞いている早苗の様子も気になってくるところです。

黒衣婦人は薄笑いをして、また恐ろしい雄弁をふるいはじめた。

「この中へ、やっぱり人間を入れて遊ぶのよ。お魚なんかよりは、どのくらいおもしろいかも知れやしないわ。檻の中で昂奮している人間も美しいけれど、この水の中へ投げこまれて、もがき廻る人間の姿が、どんなにすばらしいでしょう。(中略)

マア、想像してごらんなさい。苦悶の水中ダンス。あなたは苦悶の美しさというものが分って? 苦しみもがく人間の表情、姿態、これ程美しいものはないと思うわ。このガラス箱の中へ、丸裸の美しい娘さんが、ドブンと抛り込まれるのよ。すると、あの蛇みたいな海藻が、鎌首を揃えて歓迎の意を表する。娘さんの白い身体のまわりから、幾百幾千という真珠の様な泡が、美しく立ち昇る。

やがて、娘さんは苦しみ始めるのよ。両手と両脚とが、残虐のリズムで以て、別々の奇妙な生物みたいに、ピチピチと跳ね廻る。お腹が美しい脈動を始める、身体中の方々の丸い部分が、青白くて滑っこい果物の様に煽動する。それから、娘さんの顔だわ。アア、若い娘さんの死にもの狂いの苦悶の表情が、どんなにすばらしいか」

聞く早苗さんも、いつしかつり込まれて、彼女自身、水中に苦悶する裸女ででもあるかの如く、黒蜥蜴の一語一語に、或は眉をしかめ、息を早め、或は両手を宙に浮かせ、上半身をくねらせて、無意識に苦悶の仕草をしているのであった。

「ある瞬間、その娘さんの顔が、前のガラス板にピッタリと喰い着いて、映画の大写しみたいになるんだわ。どんな細かい皺までも分る程、大きく大きく写るのだわ。マア、ごらんなさい。グッとしかめられた両の眉、飛び出す程見開いた目、恐怖そのもののような二つの眼。それから、あの口はどうでしょう。美しい白い歯が、むき出しになって、唇が悩ましい断末魔の曲線を描いて震えているわ。舌が一匹の生物のようにはね廻って、喉の奥の奥まで、すっかり見通しだわ。

「息する度毎に、その喉の中へ、夥しい水がスーッ、スーッと流れ込んで行く。すると、娘さんは、両のお乳を掴みつぶさんばかりにして、身悶えをして、苦しがるのよ。苦しがるのよ。マア、すばらしいとは思わない。なんて美しい芝居でしょう。どんな名画だって、どんな彫刻だって、それから、どんな舞踊の天才だって、これ程の美を表現したことがあったでしょうか。命と引替えの芸術だわ……」

これでもかとばかりに執拗に、ねちっこく。乱歩の筆が乗っているのがよく分かります。当局による戦前の検閲がなくなった後も、「自主規制」的なかたちで長く表現が改変・削除されたままだったのは、残念としか言いようがありません。

三島由紀夫の戯曲『黒蜥蜴』では、黒蜥蜴の恋心ははっきりと明智に向けられており、地下の大水槽も登場しません。けれど、もし三島が、完全復元された『黒蜥蜴』の乱歩節を読み込んでいたら、戯曲の筋立てが少しは変わったのかもしれない、なんてことも考えてしまいました。

参考文献

江戸川乱歩『黒蜥蜴』

三島由紀夫『若人よ蘇れ・黒蜥蜴』(岩波文庫)

『完本 黒蜥蜴』(藍峯舎)

橋本治『女賊』(集英社)

いいなと思ったら応援しよう!