2022年4月の調剤報酬改定を自分の薬局に当てはめてみた

どうも。薬剤師の川島です。

2022年4月に調剤報酬改定がありますね。

薬剤師の皆さん、薬局で働く事務の皆さん(医療事務)、そして経営者の皆さんは、資料を読み込んで、これからどういう事を頑張っていこう!と思案している最中だと思います。

僕も、久々にどっぷり読み込んでみました・・・。

さて、調剤報酬改定の時になると結構な人が、こう言うんですよね。

➀「よくわからん。」

➁「改定の動画とか資料を見ていると、眠くなるんですよwww」

③「全体的な話は、なんとなくわかったけど。

うちの薬局はどうなんだ?何を頑張ればよいの?」

今日の話は➀~③の方を対象に書いています。

では、自分で読み込んで、取り組むことも明確になっている方には何も与えられないのだろうか?・・・。と思いましたが。

少しでも興味の湧くような話題が無いか?と思いまして。

自分たちの薬局の状況(点数)を当てはめてみたので、是非、最後までお付き合いください。

それでは『レッツ!改定!』

まずは調剤報酬のおさらい

まず初めに、調剤報酬の成り立ちを復習しましょう。

大きく4項目から成り立ちます。

(これは定義(ルール)なので覚えてくださいね。)

❶調剤技術料 + ❷薬学管理料 + ❸薬剤料 + ❹特定保険医療材料料

このうち

❸薬剤料(薬価)は国が決める⇒一律(薬局ではコントロール不可能)

❹特定保険医療材料料は国が決める⇒一律(薬局ではコントロール不可能)

なので、調剤報酬改定の時には

❶調剤技術料

と

❷薬学管理料

が、どう変わったのかな?を見ていくのが大切です。

(経営的なことを考えると薬剤料なども大切ですけどね)

では、ここから❶調剤技術料 と ❷薬学管理料 に注目してみますね。

(このページでは ❶調剤技術料 がメインです。)

❶調剤技術料 と ❷薬学管理料 をおさらいするよ。

❶調剤技術料を分解すると

➀基本料 +➁調剤料 +③各種加算(一包化、自家製剤、計量混合など)

と大きく3つに分解できます。

これも定義(ルール)なので覚えてください。試験に出ます。

次に

❷薬学管理料を分類すると

薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、服薬情報等提供料などに分類されます。

いわゆる薬剤師の服薬指導に係る点数ですね。

ここまでは大丈夫ですか?

この辺はルールなので、知らなかった人は「ふーん、そうなんだ」と思っててもらえば大丈夫です。

では、やっとここから本題です。

今回の改定でこの2つ(❶技術料と❷管理料)がどう変わるのか?を説明していきます。(このページでは❶技術料を主に解説してます)

その前に一つ キーワード

なんでそんな点数の変わり方をするの?と疑問に思うことも多々あると思います。

その時の根本的な考え方はこれです。

『対物』から『対人』へ。です。

それでは、これを頭の片隅にいれて

今度こそ「レッツ改定!」

【調剤技術料の章】

まず技術料をみていきます。

【❶技術料】改定前の調剤技術料

➀基本料(基本料、地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算)

➁調剤料

③各種加算(一包化、自家製剤、計量混合など)

これが、今回の改定でこのように変わりました。

【技術料】改定後の調剤技術料

➀基本料(基本料、地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算)

➁(調剤料を廃止!)⇒薬剤調製料を新設

(+ 調剤管理料で考えるとイメージしやすい(後ほど解説)。)

③各種加算(一包化加算は外来服薬支援料へ、自家製剤、計量混合など)

調剤技術料の改定のポイントは2つ。

・調剤料が廃止。薬剤調製料が新設された。

・一包化加算が無くなり、外来服薬支援2に変更。

では、各項目毎に見ていきましょう。

【➀基本料】

(❶技術料=➀基本料 + ➁調剤料 + ③各種加算)

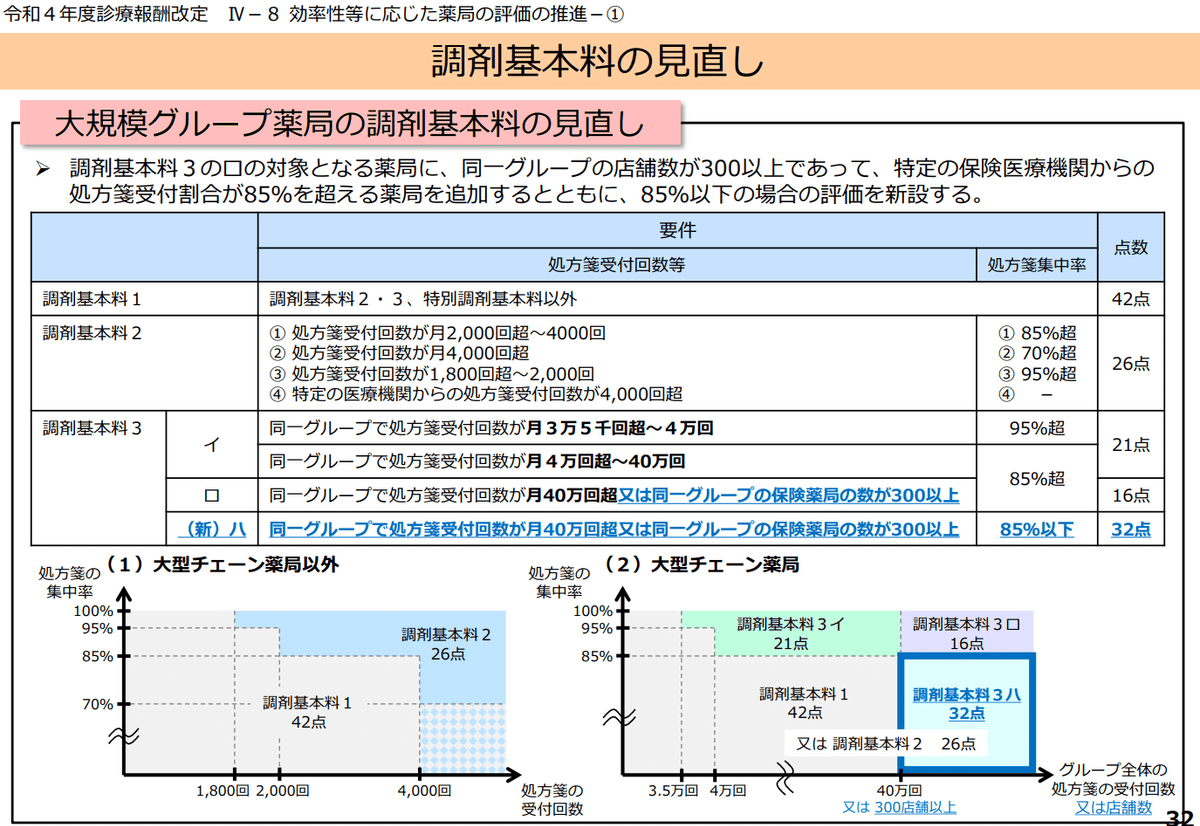

基本料は自分の薬局がどこにはまるか?(基本料1、2・・・)という話なので、サラっといきますね。

うちの会社は2店舗薬局を運営していますが、どちらも 基本料1 です。(42点⇒42点のまま)

余談ですが、基本料1じゃないところは、経営的に結構厳しいですね。

正直、改定の度に大型チェーンに厳しい改定が続いていた基本料ですが、集中率が85%以下、つまり門前外が15%(月1000枚に対して150枚が門前外)来ている薬局、いわゆる面で処方箋を受けている薬局の基本料は上がりました。

これは国が目指している面分業、かかりつけの方向と合致しているので納得の結果ですね。

なので、多くの(門前)薬局では、門前外の処方せんの比率15%超えというのが、色々な意味でひとつの具体的な目標で頑張っていらっしゃるのではないでしょうか?

ちなみに、うちの薬局では2016年4月に集中率が大きく下がっています。

つまり、門前外の処方せんが急激に増えたんですね。

2016年4月の改定に何があったか?覚えてますか?・・・

そう「かかりつけ薬剤師制度」が始まり、門前外処方せんをどんどん持ってきてもらえるようになったのでした。

話が逸れたので戻しますね。

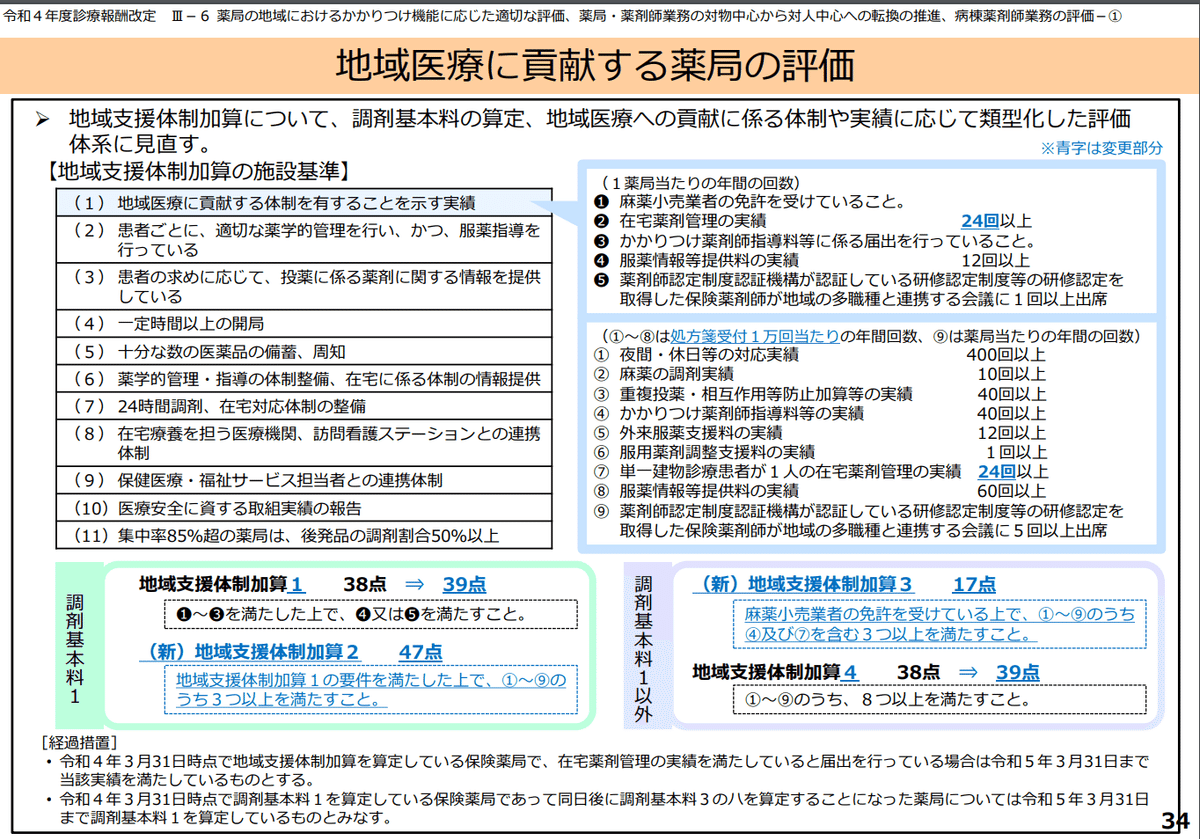

地域支援加算

1)基本料の中の地域支援加算をみていきます。

変更前:地域支援加算(地域医療への貢献に係る体制や実績が必要):38点

変更後:地域支援加算1:39点

地域支援加算2:47点(新設)

基本料1以外の薬局が地域支援加算を満たしたときは、地域支援加算3、4が新設されました。

要件は地域支援加算1と2が考え方のベースになっています。

うちの薬局は基本料1なので、地域支援加算3と4は細かく見る必要はありません。

算定要件も細かく見る必要はありませんが、項目の確認だけはしておきましょう。

ふーん、これからの薬剤師はこの辺に時間とエネルギーを使えと言われているのね、と思ってもらうだけで大丈夫です。

事務さん達にはこれらのフォローをお願いしたい、という流れになってきます。

くどくなりましたが、点数的にどうなるか?と言いますと

1店舗は、地域支援加算2 47点 でプラス改定。

もう1店舗は 地域支援加算1 39点 で現状維持ですね。

※ちなみに近々、もう1店舗も支援加算2をクリアできそうなので、そうなれば、両店舗ともプラス改定です!

※給与を維持したい薬剤師は、地域支援加算の細かい要件は絶対に把握しておきましょう!!

キーワードは『高齢化』『医療費削減』『ポリファーマシー解消』『在宅(入院させない。看取りまで関わる)』などの取り組みですね。

(ここでは各項目の説明は割愛します!)

あと、地域支援加算に付随する加算が新設されました。

新設:連携強化加算 2点

これも、うちの会社は2店舗ともクリアできそうです。

後発医薬品調剤体制加算

基本料の最後は 3)後発医薬品使用体制加算 です。

改定前

後発医薬品調剤体制加算1(75%以上) 15点

後発医薬品調剤体制加算2(80%以上) 22点

後発医薬品調剤体制加算3(85%以上) 28点

⇒

改定後)

後発医薬品調剤体制加算1(80%以上) 21点

後発医薬品調剤体制加算2(85%以上) 28点

後発医薬品調剤体制加算3(90%以上) 30点

うちの薬局は1店舗は85%を超えました。

現状も後発体制加算2ですが、80%⇒85%をクリアして、

22点⇒28点に増えます。(もう1店舗は苦戦しております・・・。)

ちなみに国の目標は後発使用率を80%以上と設定していました。

新しい目標として2023年度末までにすべての都道府県で80%以上を目指す目標を新たに設定し、それに伴い、今回の改定でも後発加算は廃止されませんでした。

2年後の改定では撤廃か、点数の減少でしょうね。

後発減算

あと、うちの会社には関係ないですが、今回も後発『減算』はあります。

後発医薬品調剤体制加算 減算2点

改定前)ジェネリックの使用率が4割以下

改定後)ジェネリックの使用率が5割以下

※処方せん受付 月600回以下の保険薬局は除く

うちの薬局には関係ないので、あまり気にしなくて大丈夫ですが、なんで、こんな『減算』という仕組みを作ったかといいますと。

要は、後発に積極的に変えてもらう声掛けをしていない薬局は減算しますよ、ということですね。

まぁ、国の政策を考えても納得感のある考え方ですね。

さて、ここまでが ➀基本料 の項目です。

大枠は今までとあまり変わりません。

今までと同様、かかりつけ(集中率が低い)や、地域貢献を頑張っている薬局には、基本料を手厚くしましょう。その分、在庫の確保や、地域貢献の活動を頑張れる体制を整えてね!という流れです。

そして、いつも通り、うちの会社は基本料に関してはプラス改定で着地という結果になりそうです。

スタッフの皆さんのおかげです!ありがとうございます!!

あと、事務さんが一番不安なところである日々のレセコン入力に関しても基本料の所は気にしなくて良い部分です。一度レセコンの設定をしてしまえば、通常業務では特に考えなくて良い所です。

初めの設定だけ間違えないよう注意が必要です。

調剤料が薬剤調製料へ変更

さてここから【➁調剤料】のお話です。

(❶技術料=➀基本料 + ➁調剤料⇒薬剤調製料へ + ③各種加算)

➁調剤料がどう変わったのか?を見ていきます。

ここが今回の改定の肝の一つです!

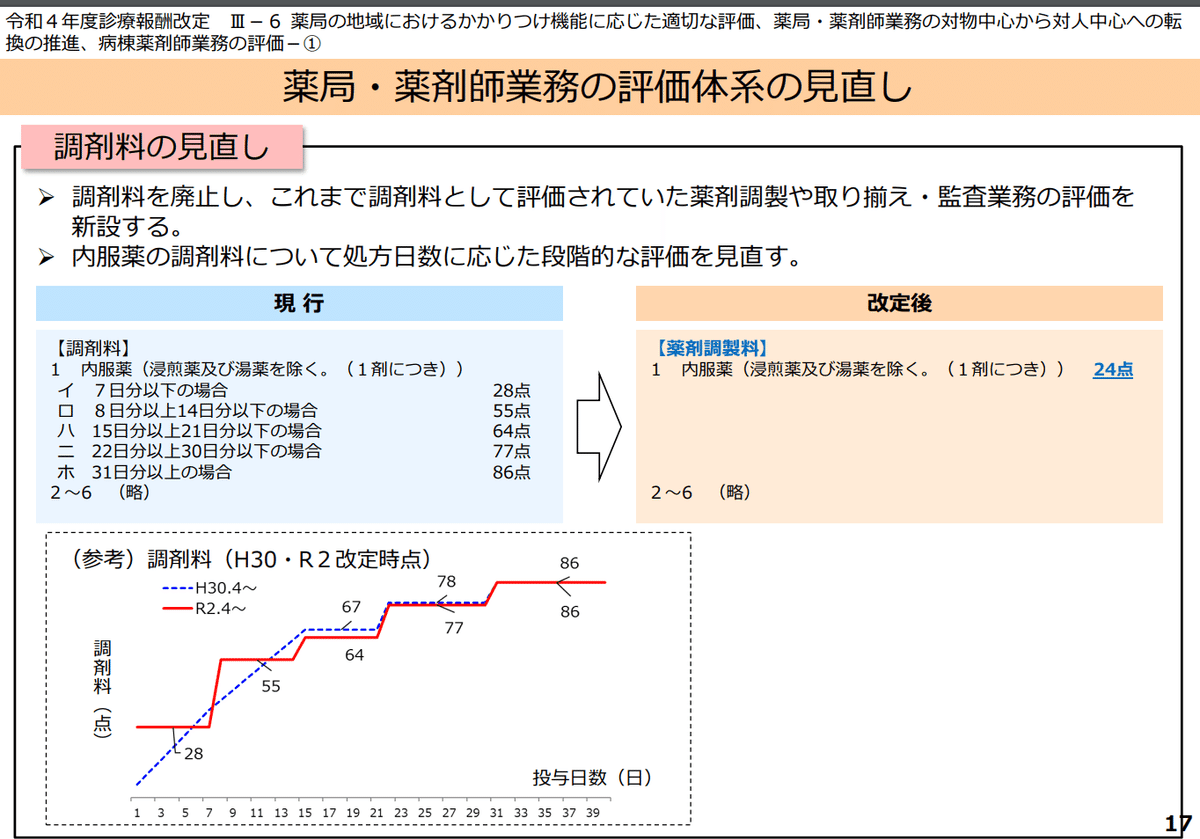

その前に、今までの ➁調剤料 の復習をしますね。

内服薬(1剤につき)(浸煎薬及び湯薬を除く。)

7日分以下の場合 28点

8日分以上14日分以下の場合 55点

15日分以上21日分以下の場合 64点

22日分以上30日分以下の場合 77点

31日分以上の場合 86点

今までの薬局の経営で、この調剤料が収益の柱の一つでした。

しかし、今回の改定で衝撃が走りました!

調剤料の撤廃!

⇒薬剤調製料の新設!

※内服薬(1剤につき) 一律24点(3剤まで)(浸煎薬及び湯薬を除く。)(浸煎薬、湯薬って何?というのは、あまり気にしないでください。)

さて、上の表と点数を見比べると凄いことになりますよね?

内服の調剤料が最大 86点⇒24点 = 62点も激減するの?

なに?薬剤調製料って一律24点?と思いますよね!?

そうです。

激減するんです。

薬局の経営的には非常に大きな影響があります。

その代わり調剤管理料が新設されるよ

でも ❷薬学管理料 のなかに『調剤管理料』が新設されます。

この点数と合わせると、今までの調剤料の点数と大きく変わりません。

※調剤管理料とはなんぞや?は後で説明しますね。

具体的に『調剤管理料』+『薬剤調製料』=点数 を見てみましょう。

(ここでは点数だけ追います。従来の調剤料と点数を比べてみますね)(新) 調剤管理料 + 薬剤調製料

内服薬((浸煎薬及び湯薬を除く。)を調剤した場合(1剤につき)

7日分以下の場合:4点 + 24点(調製料、一律)=28点

(改定前の調剤料:7日分以下の場合 28点)

8日分以上14日分以下の場合:28点 + 24点(調製料、一律)=52

(改定前の調剤料:8日分以上15日分以下の場合 55点)

15日分以上28日分以下の場合:50点 + 24点(調製料、一律)=74点(改定前の調剤料:15日以上21日以下64点、22日以上30日以下77点)

29日分以上の場合:60点 + 24点(調製料、一律)=84点

(改定前の調剤料:22日以上30日以下77点、31日以上86点)

内服以外の場合 調剤管理料:一律4点

(注射・外用・頓服・内滴・湯煎・湯薬)。

ちなみに内服以外の調剤料も当然廃止されて、薬剤調製料となりましたが、調剤料と調製料の点数は変わりません。

薬剤調製料(内服以外)

・浸煎薬 190点(3剤まで)

・湯薬

7日分以下の場合 190点

8日分以上28日分以下の場合

7日目以下の部分 190点

8日目以上の部分(1日分につき) 10点

29日分以上の場合 400点

・外用 10点(1調剤につき)3調剤まで

・内滴 10点

・頓服 21点

・注射 26点

例えば、外用は4点(調剤管理料)+10点(薬剤調製料)=14点と従来の10点より微増です。

注射、頓服、内滴なども同様の考え方です。

さて、医療事務の皆さんが知りたいのは、細かい事はいいから、レセコンの入力はどうなるんだよ?ですよね?

処方せんの入力は今まで通りで大丈夫なはずです。

内服は3剤まで、外用は3調剤までなどのルールも変わりません。

計算はレセコンが自動で『薬剤調製料』と『調剤管理料』を計算してくれるはずなので、処方内容の入力については、あまり変更が無いと思われます。

ただ、調剤録の記載方法が変わってくるはずですので、入力後のチェックに慣れるまで違和感があると思いますが、そこは慣れてください(;^_^A

ここで小話をひとつ。

調剤料を廃止して、調製料+管理料にした理由

なぜ 調剤料を廃止して、調製料+管理料にしたのか?と思いませんか?

しかも点数は 調剤料≒薬剤調製料+調剤管理料 と、ほとんど変わらないのに。

わざわざ二つの点数を組み合わせる面倒くさいことをしたのはなぜか?

そう思われた方、素晴らしい疑問ですね。

ここで出てくるキーワードこそ『対物』から『対人』なのです。

どういうことか?を一言で言うと

薬剤調製料(ピッキング)=対物業務 と明確にしたのです。

非薬剤師や機械がやって良い行為として、点数でも明確に薬剤師から切り離しました。(もちろん薬剤師も今後もやりますよ)。

では調剤管理料は?と言いますと・・・

そうですね。

調剤管理料=対人業務 として点数を対物から対人へ、移したわけです。

これは薬剤師あるあるだと思いますが、処方監査で気づけなかったけど、調剤しながら、あれ、この薬の飲み合わせってまずいんじゃね?とか、調剤しながら過量投与っぽくない?と思って、疑義照会に繋がった経験ってありませんか?

これって調剤業務中に、対人業務をやっているんですよね。

(本来、処方監査時に気づくべき!という話は置いておきますw)

なので、今までの調剤料という点数の一部は対人業務として評価されるべき部分があるよね、というメッセージと僕は解釈しています。

まぁ、後付け感が強く納得感の低い変更ですが、対物から対人へ、というキーワードの背景があり、こんなことをしたわけですね。

でも本当の狙いは未来にあると僕は見ています。

これは布石にすぎず、2年後の改定は?と言いますと、薬剤調製料は横ばいか微減でしょう。

そして調剤管理料は一気に廃止!

その点数は「服薬管理指導料」本体に吸収され、「普通の指導料」は微増、「かかりつけ指導料」はしっかり上がる、という流れにもっていきたいのではないか?と思っています。

(※個人的にはニンジンぶら下げてやらせるのは、もう限界が来ていると思ってますけど、点数誘導の医薬分業の名残ですね。)

ちょっと話が逸れたので、話を戻しますね。

各種加算(一包化加算の廃止!!)

【③各種加算】(❶技術料=➀基本料 + ➁調剤料⇒薬剤調製料へ + ③各種加算)

ここから ③各種加算 をみていきます。

ここの肝は何と言っても『一包化加算』が無くなったことです。

なにーーーー!?と一瞬、業界に衝撃が走りました(;´・ω・)

ですが、よく見ると別の所に一包化加算が残っていましたよ。

それは『外来服薬支援2』という外来患者(通院できている患者)の服薬を支援する、という点数に変更されました。

しかし、一包化加算と、外来服薬支援2を比べると、算定要件も点数も基本的に変わりません。

なので事務さん的には

『一包化加算』が無くなって⇒『外来服薬支援2』に名前が変わったのね、と思ってください。

ということは、そうです。

入力コードは『一包化加算コード』から『外来服薬支援2コード』に変わる可能性があるので、そこは要チェックです!!

もう一つ、加算の変更のポイントは自家製剤加算ですね。

【自家製剤加算】太字が今回改定での加筆分

次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算と して、1調剤につき(イの(1)に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すごとに)、それぞれ次の点数 (予製剤による場合又は錠剤を分割する場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤については、この限りでない。

内服薬及び屯服薬

(1) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又は エキス剤の内服薬 20点

(2) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又は エキス剤の屯服薬 90点

(3) 液剤 45点

※つまり内服の錠剤の分割(半錠)の点数は・・・

7日毎に20点 から 7日毎に4点の加算に激減しました(´;ω;`)ウゥゥ

(20点×20/100=4点)

つまり 28日処方の場合、今まで80点だったのが16点になるという・・・。

ざっと見てきましたが、これで ❶技術料 の変更の概要は終わりです。

【まとめ】

うちの薬局では

➀基本料

・基本料は変わらず。

・地域支援加算は支援加算1の店舗と支援加算2の店舗。

・連携強化加算(新設)は要件を満たす。

・後発体制加算は2(80%超)⇒2(85%超)(1店舗)

基本料だけみると、十分プラス改定ですね。

日々、薬局として地域貢献出来ていることが、しっかり評価されました。

➁調剤料⇒薬剤調製料へ変更(対物から対人へ)

・調剤料が廃止され、薬剤調製料になりました。

・点数的には、薬剤調製料+調剤管理料(薬学管理料の一つ)と合わせて、ほぼ変わらずです。

・外用の調剤が多い店舗では、むしろ微増の可能性高いです。

・レセコン入力は変わりませんが、調剤録の記載方法が変わるはずなので、慣れるまで要チェックです!

③各種加算は2点ポイントがあります!

1)『一包化加算』が廃止⇒『外来服薬支援加算2』に変更。

入力コードが変わるかもしれないので、要チェックです。

2)錠剤の自家製剤加算の点数が変わるので、従来の入力コード(自家製剤:予製あり)を使うのか、新しいコードを使うのか、要チェックです。

以上。

❶調剤技術料 + ❷薬学管理料 + ❸薬剤料 + ❹特定保険医療材料料

のうち、❶調剤技術料 の改定を、自分たちの薬局に当てはめてまとめてみました。

やはり、基本料1をとれるかどうか?が大きいです。

そして、地域支援加算と後発体制加算があるか、無いか?

無いなら、どういうアクションをすれば良いか?

この辺をしっかり把握すると、答えは出てきますよね。

答えが出てこない方は、相談を受けますので、コメントやDMなどくださいませ。

ご覧になった方々の参考になりましたら、幸いです。

いいなと思ったら応援しよう!