アダムスキー式腸活を2年続けています!

2型糖尿病の夫を持つ元糖尿病療養指導士が、ロカボな食事を実践しながら、気まぐれに始めたアダムスキー式腸活について書いています

アダムスキー式腸活とは

アダムスキー腸活は、腸を通過する速度によって食物を「ファスト」「ニュートラル」「スロー」の三つに分類し、速く通過するものと遅く通過するものを同時に食べないという食事法が中軸になっています

少し面倒ですが、覚えてしまえば意外と簡単です

しかし、守るべき食生活は他にもあり、誰が考えても「そうだよね~」と思えるけれど「なかなかねぇ~」と言いたくなる食事法も含まれているのです

例えば、食事と食事の間の間隔をきちんととる

「ファスト」な食事の後は、おおよそ3時間、「スロー」な食事の後は数時間ほど、次の食事まで時間を空ける・・・これは我が家のパターンです

食物分類を覚えてしまえば、その人なりの食事パターンを組み立てられますが、「スロー」な食事の後、デザートとして果物を食べようと思うと、最低4時間待たないといけません

果物が入ったケーキも同様です

4時間も待つなんて、食後のデザートにはなりませんよね(笑)

そして、ブルーベリーチーズケーキのような「ファスト」と「スロー」が一緒に入っているケーキ自体が、NG食品なので、基本、果物入りケーキは食べられません

「え~、そんな~、有り得ない・・・」と私も最初は思いました!

一生、食べられないの~?

後でお話しますが、大丈夫、食べられないわけではありません

面倒くさい食物分類は後回しにして、アダムスキーさんの著作「腸がすべて」の中には大切な「7つの超基本」という記述があります

以下は、それを読んで私なりに解釈した7つの項目です

健康を意識して食事と向かい合う

理想的な腸の流れを知る(後述します)

腸に必要なすき間をつくってあげる(後述します)

果物、非加熱のオイルをとる

食事の時はスマホを手放す

軟水の水を選ぶ

食べ物の組み合わせを考えながら、楽しく食事をして適度な運動を行う

要は、「節度のある食べ方をして腸の健康を取り戻しましょう」ってとこでしょうか( ^ω^)・・・

果物と非加熱のオイルは、腸の流れを速くしてくれるので便通が良くなり、水は、硬水より軟水のほうが体には良いそうです

体重を減らすことを目的としていないので、減量を目指している人には不向きです

組み合わせNGな食事と、その対策

肉、魚、卵、豆などのたんぱく質源と主食になる米や小麦粉は、全て「スロー」ですから、「ファスト」に分類されるヨーグルトや果物、トマト、唐辛子を組み合わせることはできません

そして、美味しく刺激的なメニューも諦めるしかない・・・

例えば、先に述べたブルーベリーチーズケーキの他、パスタ・アラビアータ、ピリ辛ラーメン、唐辛子が入ったカレーライス、梅茶漬け・・・などなど、普通に美味しく食べているメニューを避けながら食事を組み立てていく必要が出てきます

面白そうだから、やってみようかな~と始めても、挫折しそう・・・

でも、大丈夫!

アダムスキーさんは、融通の利く方のようで、NG食を食べる時は大さじ1杯のオリーブオイルを飲むよう進言してくださっています

非加熱のオリーブオイルが腸の滑りを良くしてくれるのです

我が家でもNG食を食べたくなった時に、大さじ1杯のオリーブオイルをよく飲んでいましたが、2年目あたりから不思議とNG食を欲しなくなりました

アダムスキーさんは、どんな人?

がんじがらめの食事療法ではない「アダムスキー式腸活」を考え出したアダムスキーさんは、「腸がすべて」の肩書では、自然療法士、オステオパシストとなっています

お名前は、Frank Laporte-Adamski

1988年に、ドイツのハイルプラクティカー(代替医療専門医)国家資格取得

2001年よりイギリス自然療法士協会会員

と、書いてありました

YouTubeで御顔を拝見しましたが、イタリア語で残念ながらお人柄までは不明です

「理想的な腸の流れを知る」と「腸にすきまを作る」について

ここからは、私が「腸がすべて」を読んで、こういう事かな~?という推測を含めて書いています

「理想的な腸の流れ」とは、いわゆる便秘をしないこと、できれば一日一回の定期的な排便があることです

アダムスキーさんの調査によって得られた結果によると、食物は食べたあと4~5時間は胃の中、それから7~9時間かけて小腸内を移動し、40時間後にトイレにお目見えするそうです

そして、アダムスキーさんが勧めている18時にファストな軽食をとるパターンだと、先に食べた朝食と昼食に追いつき、「すべてまとめて28~30時間後に体外に排出される」と記載されています

アダムスキーさんは、朝食午前8時、昼食午後1時、軽食(果物などファストな食材)午後6時、夕食午後8時、を勧めていますが、21時就寝の我が家では有り得ない夕食時間です

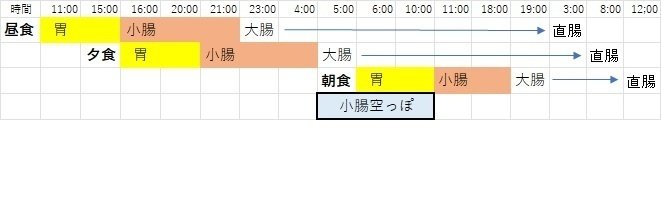

そこで、我が家の食事時間に合わせて、食べ物の腸内移動時間を図にしてみました

我が家の朝食は「ファスト」、昼と夕食は「スロー」で組み立てています

直腸にたどり着くまでの時間を「ファスト」な食事を30時間、「スロー」な食事を40時間として図にしました

回盲部まで到達した消化物は上行結腸、横行結腸、S字状結腸を経て直腸にたどり着きます

長い腸内をやっと直腸までたどり着いて、どのタイミングで排便に至るかは、その人その時によって様々です

アダムスキーさん曰く、腸の中で「ファスト」な食物と「スロー」な食物が一緒になると腐敗が生じ、腸を通過するスピードが遅くなるそうです

消化吸収が終わったら、なるべく早くお腹をスッキリさせたいですよね

「ファスト」と「スロー」の食べ物が混じらず、順繰り順繰りに先に送られる理想的な腸の旅を頭の中に入れた上で、「腸にすきまを作る」を考えてみましょう

アダムスキーさんは、長年使ってきた腸管には汚れが溜まっていて必要な栄養分の吸収がうまくいっていないと考え、断食ではない方法で徐々に腸をきれいにしていくことを勧めています

そのためには、食事の間を最低4時間空けるよう提言しています

順繰り順繰りに送られる腸に休めるすき間を作ってあげると、内容物が入っていない腸の古い汚れが少しずつ剥がれて自然に排出されるという考えのようです

我が家は、食間の最低4時間ルールをしっかり守っていますが、果たして腸にすき間ができているのか?、先の「食物の腸内移動図」を横並びにしてみました

人間生き物ですから、絵にかいたような「小腸空っぽ」ではないかもしれませんが、我が家の就寝時間21時頃から胃と小腸は休憩をとることができているようです

そのすき間ができた時間帯に、古いこびりついた汚れが剥がれ落ち、少しずつ自然に排泄させる・・・この、ゆっくりのんびりペースが年寄り夫婦には意外とマッチしたのです( ^ω^)・・・

2型糖尿病の食事療法としてロカボな食事との折り合いも良く、血糖コントロールに役立ったように思います

アダムスキー式腸活を始めて、何が一番良かったのか?

血糖をコントロールする上で、糖質をマークした食事療法は必須です

アダムスキー式腸活を取り入れる前は、朝食は和食(ご飯・味噌汁・納豆・卵・野菜)、昼食はパスタが多く、夕食はビールが美味しく飲める惣菜中心でした

一食の糖質量を30~50gにするのが目標でしたが、昼食は70gくらいになることが度々でした

アダムスキー式腸活を始めると、大好きだったパスタ・アラビアータがNG食になり食べられません、唐辛子のみならずトマトも使えないのです

アダムスキーさんお勧めのパスタ・ビアンコやカルボナーラにしてパスタを時々昼食に食べていましたが、唐辛子を食べる機会は徐々に減っていき、一年経つ頃には、昼食にパスタ・アラビアータを食べなくても平気になっていました

好物のパスタを食べられなくなるのは寂しいことですが、アダムスキーさんがNG食に指定してくれたおかげで、グルテン欲から抜けられた気がします

そして、食べ合わせを気にしながら食事を作ると、まず外食や出来合いの惣菜に手を出さなくなります

生の食材を選んで食事を作るようになり、組み合わせのパターンも定まってくるので、糖質把握もしやすくなり、結果、ロカボな食事を達成しやすくなりますよ!

そして、理由はよく分かりませんが、食べる量が少なくても満足できるように変わってきたのです

今では、昼食にパスタを食べることは殆どなくなりました

もちろん、たまには食べますが・・・もっと食べたいという衝動は起きなくなったのです、不思議ですね( ^ω^)・・・

アダムスキー式腸活を取り入れて一番良かったことは、パスタ食への欲求が穏やかになって食べすぎに繋がらなくなったことです

ロカボ&アダムスキー式食事の実践法

さて、具体的な食事の仕方です

「ファスト」「ニュートラル」「スロー」の食物分類は、下記で確認してください

「ニュートラル」は、「スロー」「ファスト」のどちらと合わせてもOKです

調味料を含めて「スロー「と「ファスト」が混じらないようにすればよいだけです

とは言っても、今まで食べ慣れていたNGメニューと決別する勇気は多少必要です

我が家では、何を食べたいかはメニューではなく食材で考えます

朝食を「ファスト」と「ニュートラル」、昼食と夕食を「スロー」と「ニュートラル」に決めて、その中で食べたい食材を選んで食事をしています

食べたい食材を選びながら食事を作っていると、自ずと、午前中に食べられる食材と午後に食べられる食材、午前午後どちらでも食べられる食材に分類されていきますよ

「トマト、パプリカ、カボチャは午前の食べ物、リンゴ、ミカン、バナナなどの果物も午前の食べ物、そして、ヨーグルトと唐辛子も朝だけ・・・」「茄子、玉ねぎ、牛乳はどっちにも使える」という感じです

調味料は、味噌・醤油が「スロー」なので午前中には使えず、朝食は塩とオリーブオイルと唐辛子の味付けです

昼・夕に唐辛子が使えないので、朝ごはんに「茄子・ピーマン・トマト・カレー」を食べています・・・朝カレーは果物との相性もよく、美味しいですよ!

昼食は、野菜・海藻・キノコと蛋白質源を適量調理して、主食のご飯は糖質20~25gに整えて冷凍してあるものを解凍し、具沢山味噌汁一椀で食します

夕食は、昼の惣菜の残りや、食べたい食材でビールのつまみを作ってお終いです

大体、一食の糖質量は、朝30g、昼45g、夕30g前後に納まります

アダムスキー腸活を2年続けた、その結果は?

まず、私の肌のシミが薄くなりました

そして、家人の白髪に健康な黒髪が混じるようになりました

もちろん、便通も以前より良くなっています

そして、そして、2型糖尿病の家人のHbA1cは、どうなったでしょう?

アダムスキー式腸活を始める前

2021年4月 6.0

アダムスキー式腸活を始めた後

2021年10月 6.7

2022年2月 6.4

2022年8月 6.6

2022年12月 7.0

2023年2月 6.7

あれれ、HbA1cは、残念ながら下がってはいません

実は、この数値は、フリースタイルリブレを使って調べた2週間の推定HbA1cなので、正確な糖尿病のコントロール指標にはなりません

グルテンの是非を確かめるために実験的な食事をした時のデータも混じっています

アダムスキー式腸活が2型糖尿病の血糖コントロールに良かったのか悪かったのかの判断は早計には出せません

高齢者の糖尿病コントロール目標は、HbA1c 7.0未満です

とりあえずは、ぎりぎりセーフを維持できているので良しとしましょう

( ^ω^)・・・

アダムスキー式腸活を取り入れたおかげで、穏やかな食欲と節度ある低糖質ライフを手に入れたのですから、これからも継続しようと思っています

アダムスキー式食事を上手に取り入れるコツ

私は、単に思い付きでアダムスキー式腸活を始めただけで、アダムスキー式食物分類に従って狂信的な腸活をするつもりは全くありません

ただ、意外と楽しく継続できているので、もし皆さんもやってみようかな~と思われたら、参考にしてください( ^ω^)・・・

「ねばならない!」という意識を捨てて楽しく食事をする

外食より自炊の方が美味しいし経済的と思える時に始める

NG食でも絶対食べたい時は我慢せずに非加熱のオリーブオイルと一緒に食べる

食事の間を最低4時間空けることを原則として、一日の食事を取るタイミングによって「スロー食」にするか「ファスト食」にするか、自分に合ったアレンジを考える

以上、不思議なもので、何かしらの制限が食事に加わると、その決まりを守れている充実感と、時折破る快感が生まれ、悪いもんじゃないな~なんて思ってます( ^ω^)・・・

私は、自給自足の生活と魔女に憧れている70のおばあちゃん、「みんなのフォトグラフィー」で見つけたイラストが気に入って冒頭に使わせていただきました

末筆ですが、作者の murayama noriko さんに感謝申し上げます

アダムスキー腸活を始めた頃の感想は、こちらです