【オードリー・タンの仕事】「ひまわり学生運動」(2014年3月18日~4月10日)

この文章は拙著『オードリー・タンの思考』(ブックマン社)に収録されている文章を抜粋して公開しています。

まさか自分が「ひまわり学生運動」についての原稿を書く日が来るなんて、思ってもみなかった。当時の私はシングルマザーで、中国語もほぼ話せないまま現地企業で働いており、毎日を過ごすことに必死だった。その時起きているのが大きな出来事だということは感じていたものの、子細の把握はしていなかった。

けれどオードリーについて語る時、この出来事を避けて通ることはできない。なぜなら、彼女がデジタル担当大臣として入閣するまでの道程で、この「ひまわり学生運動」が大きなきっかけとなったからだ。

1980年代以来の台湾において最大規模となるデモ

「ひまわり学生運動(原名:太陽花學運)」は、2014年3月18日から23日間に渡って続いた民衆による大規模な抗議行動で、日付にちなんで「三一八学生運動」とも呼ばれている。見落としたくないのが、デモの名称に「学生」とあるが、参加していたのは決して学生だけではないということだ。その規模の大きさについて、ここで言及しておきたい。

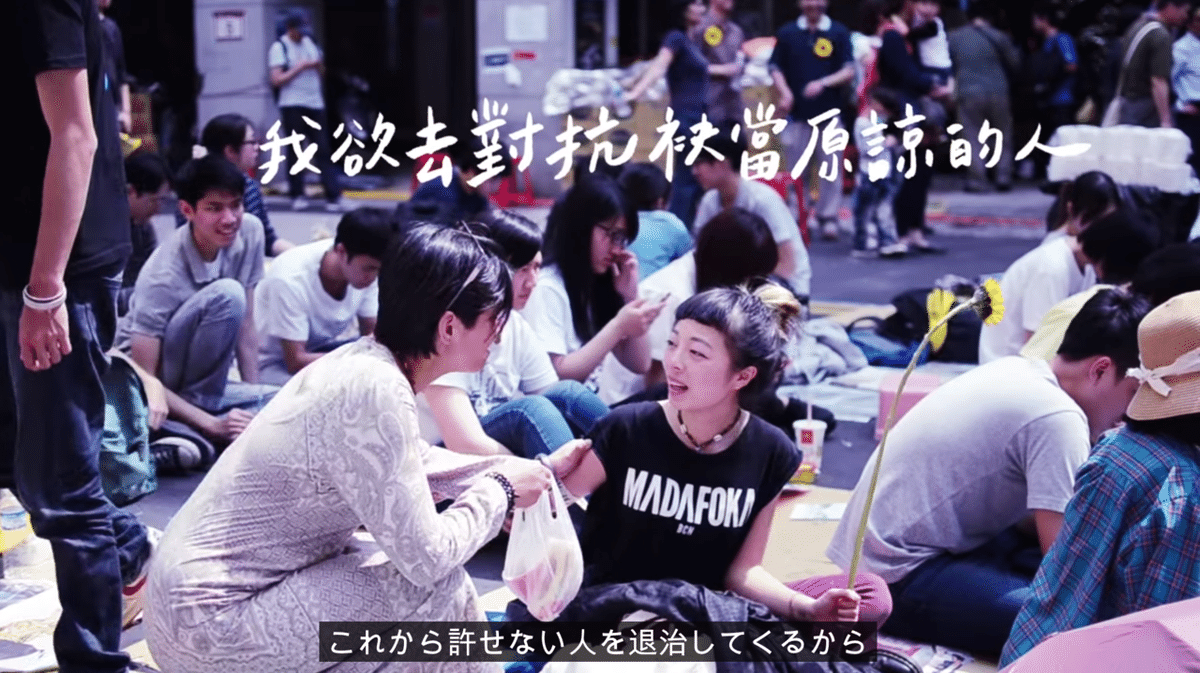

(写真出典:「滅火器樂團」の『島嶼天光』MV)※楽曲の版権と映像権が無料で使用できるよう解放されています。)

台湾では「1980年代以来の台湾において最大規模となるデモ」と表現されることが多いのだが、日本人にしてみれば「台湾の1980年代」と言われても、ピンと来ないかもしれない。私もそうだった。ちょうど自分の生まれ年が1980年だという程度で。

とても大事なことなので脇道に逸れるがここで説明させてほしい。

皆さんは、過去に日本が台湾を統治していたことをご存知だろうか。

1895年から1945年に第二次世界大戦で日本が敗北するまでの50年間、日本は台湾を統治していた。敗戦をきっかけに日本が撤退すると、蒋介石率いる中国国民党(以下、国民党と記載)が台湾を接収。だが、中国大陸から来た外省人と、もともと台湾に住んでいた本省人との間には対立が生まれる。47年には闇タバコを販売する本省人女性を、外省人の役人が取り締まりの際に暴行し、それを機に二二八事件が勃発。両者の対立が各都市で激化した。

続く49年から87年までの38年間、台湾では戒厳令が敷かれ、国民党の政治的な敵対者とみなされた民主運動家や知識人、さらには一般民衆までもが暴力の対象となる「白色テロ」が横行した。問答無用で急に連行され、拷問され、時には投獄、処刑される者もいた。その多くが冤罪だったことを、ずっと後になって政府が認め謝罪しているが、正確な犠牲者を示す資料は残っていないとされる。その恐怖は台湾人のDNAに染み込み、平和な世となった現在でさえ、ほんの10数年前までは、一般家庭で白色テロを話題にすることははばかられていたと聞く。

86年に戒厳令解除を求めるデモ「五一九綠色行動」が起き、現政権の「民主進步黨(以下、「民進党」と記載)」が成立。その翌年、ついに戒厳令が解かれ、徐々にではあるが、台湾は民主社会を取り戻し、さらなる前進を始める。このように1980年代とは、台湾の民主社会にとって重要な出来事が次々と起こる、激動の時代だった。先ごろ亡くなられた“台湾民主化の父”と呼ばれる李登輝も、白色テロの恐怖を経験したことが、民主化運動の原点になったと語っている。

そんな「白色テロ」時代を描いた映画『返校(監督:徐漢強、主演:王淨、曾敬驊)』は、2019年度に台湾最多の興行収入を記録する大ヒットを記録した。キャッチコピーは「忘れたの?それとも思い出したくない?」。「あの時代には絶対戻りたくない」、という台湾人の強い想いが感じられた。日本でも2021年に上映されることが決まっているので、ぜひ多くの方に観ていただきたい。

そして、2014年に起こったこの「ひまわり学生運動」は、過去のそれらをも大きく上回る規模だったということだから、そのインパクトがどれほどのものなのか、想像いただけるだろうか。デモに参加した人数は、10万人とも、35万人とも、50万人とも言われているが、正確な数字は分かっていない。デモ会場にいなくても、インターネット上のライブや記録に参加した国民もいたことから、集計することは困難だ。

参照:

・「Over 100,000 protest in Taiwan over China trade deal」(2014/3/30 Reuters)

https://www.reuters.com/article/us-taiwan-protests/over-100000-protest-in-taiwan-over-china-trade-deal-idUSBREA2T07H20140330

・「330遊行:主辦單位宣布凱道已滿 現場逾35萬人」(筆者補足:デモ隊によれば現場には35万人を超えていたとあるが、集計方法ははっきりしない)

http://news.takungpao.com/taiwan/shizheng/2014-03/2389120.html

・台湾のドキュメンタリー映画『私たちの青春、台湾(原題:我們的青春,在台灣)』では、50万人と伝えている。

当時、私は台湾のデジタルマーケティング企業で働いていた。部下も同僚も、大学を卒業して働き始めたばかりの若者ばかりだったが、人に弱みを見せることのない優秀な子も、普段はおとなしい子も、自撮りとセルフブランディングに夢中な子も、皆がお揃いのTシャツを着て、デモに参加しに行く姿はとても印象的だった。私が過去に暮らしていた日本社会では、「政治的な発言や行動をするのはご法度」といった雰囲気があったから。

デモで座り込みをする娘に食事を届ける母親の様子が描かれている場面。食事が手作りではなくテイクアウトなのが、いかにも台湾らしい。

(写真出典:「滅火器樂團」の『島嶼天光』MV)

(写真出典:「滅火器樂團」の『島嶼天光』MV)

「ひまわり学生運動」のあらまし

では、「ひまわり学生運動」はなぜそこまで大規模なデモに発展したのだろう。

2014年3月17日、台湾の最高立法機関である立法院(日本の国会に相当)では、台湾・中国間におけるサービス分野の市場を開放する「サービス貿易協定」に関する審議が行われていた。しかし、当時の馬英九政権下で与党だった中国国民党(以下「国民党」と記載)の議員が一方的に審議を打ち切り、強行採決してしまう。

立法院議事堂内の様子(写真出典:「滅火器樂團」の『島嶼天光』MV)

このデモの24日間の記録がまとまった映像もある。

この「両岸(=台湾と中国を指す呼称)サービス貿易協定」で台湾は通信・病院・旅行・運輸・金融などの市場を中国資本に対して条件付きで開放することになり、これは台湾のサービス業従事者にとって大打撃となることは不可避だ。野党・台湾団結連盟の試算によればその影響は542万人にも及ぶとされる。多くの人々に関わるこの大事な協定の締結について、当時の政府は一切状況を公開せず、協定締結後に初めて、締結したことが明らかにされたのだった。

こういった政府の不透明さに対し、野党だけでなく国民らも不満を訴えた。翌日の夜18時頃からデモを起こして立法院周辺に集まり、300名を超える学生たちが立法院の議事堂内に侵入・占拠した。立法院が学生らに占拠されたのは台湾史上初だったという。

「拒絕黑箱、退回服貿(ブラックボックスを拒絶し、協定を差し戻せ)」をスローガンに抗議デモが広がっていった。

「ひまわり学生運動」中心人物の一人・陳為廷、中国大陸から台湾の大学に留学中の人気ブロガー・蔡博芸に、1982年生まれの女性監督・傅楡(フー・ユー)が密着したドキュメンタリー映画『私たちの青春、台湾(原題:我們的青春,在台灣)』より。写真提供:『私たちの青春、台湾』

「ひまわり学生運動」という名称は、立法院議事堂を占拠しているデモ隊に向けて、匿名の国民からひまわりの花が贈られたことに由来し、希望の象徴として議事堂には次々にひまわりが届けられた。台湾で使われている中国語で「ひまわり」は、日本と同じく「向日葵(シャンリークイ)」と書くが、このデモは中国語で「太陽花學運」と呼ばれている。これは「ブラックボックスに光を差し込む」という意図により、英語の「Sunflower」を直訳して「太陽花」と表現したもので、このデモの背景を色濃く物語っている。

立法院議事堂に立つ「ひまわり学生運動」中心人物の一人・陳為廷の前にも、たくさんのひまわりが並ぶ。写真提供:映画『私たちの青春、台湾』

「ひまわり学生運動」の中心人物は、台湾の最高学府である台湾大学の学生だった林飛帆らで、林飛帆は現在、蔡英文総統が所属する民進党の副秘書長を務める政治家になっている。また、台湾の若手ミュージシャン「滅火器楽団」が48時間で作り上げたという『島嶼天光(邦題:この島の夜明け)』がこのデモのテーマソングとなり、多くの若者たちを動かした。台湾でミュージシャンが政治的な発言をすることは、全くないわけではないが、とても勇気のいる行動だ。この件で台湾全土に広く名を知られることとなった「滅火器楽団」は、2020年1月に行われた台湾総統選挙の際に蔡英文からテーマソングを依頼されている。「ひまわり学生運動」という歴史が、今と強くつながっていることを感じさせる。

台湾ではこの「ひまわり学生運動」の前にも、1990年3月に6,000人近くの学生が中正紀念堂に集い、台湾の民主化を大きく前進させたとされる「野ゆり学生運動」、2008年11月に馬英九と行政院長に対して人権弾圧に対する謝罪を求めて起こった「野いちご運動」など様々なデモがあり、それらの歴史も「ひまわり学生運動」深くつながっている。

デジタルを活用したコミュニケーションの確保

それまでのオードリーは「自主学習の天才」、またはIT業界でずば抜けたスキルを持つ人物として世界的に有名であったが、この「ひまわり学生運動」を機にさらに広く、政府内の人間にまでその存在が知られるようになる。

「ひまわり学生運動」でオードリーら「g0v 零時政府」が行ったこと。それは、デジタルを活用したコミュニケーションの確保だった。

「市民(政治的な共同体である社会の構成員)は会話を求めて立法院に集まった。考えや主張が異なるもの同士、まずはお互いを見えるようにするべきだ。その上で、合理的な対話をして解決の糸口を見つけよう。」それが彼女たちの姿勢だった。

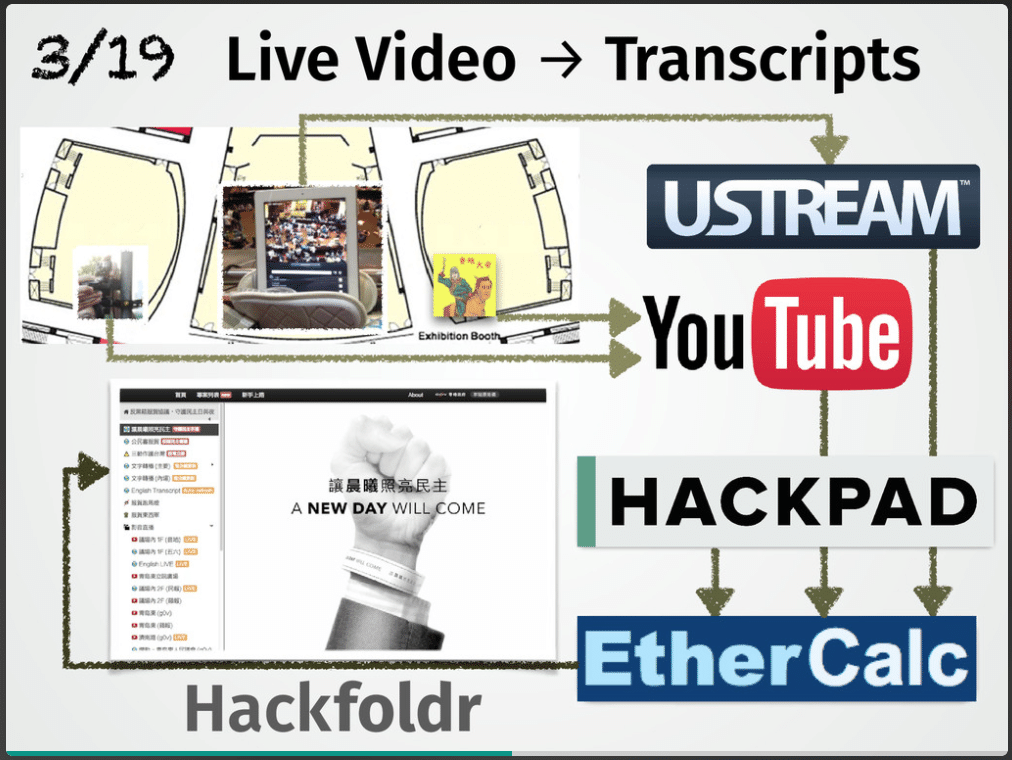

デモ初日の夜から最後の夜まで22日間、立法院議事堂内も外もお互いの様子がリアルタイムで分かるようにYouTubeライブなどを利用してライブ中継を行ったのだ。

オードリー作成のスライド資料より。

(出典:「g0v à le gouvernement Presentation at CNRS.fr and Paris.fr on September 9. by唐鳳)

「サービス貿易協定」は中国と関係があるため、中国に近い台湾メディアがデモ隊を批判したりと、報道もそれぞれの立場によって様々だった。また、独立主義者や左派は当然のこと、環境保護主義者、人権擁護者、労働者など、20ほどのNGOがそれぞれの主張を持ち、様々な角度からサービス貿易協定に関わる議論を展開。そんな中でオードリーらは「ライブ中継」という手段により、主観を入れることなく現場の様子を伝える中立な立場を守った。ライブ開始初日、真夜中の4時には4万8,000人以上もの人々がアクセスしていたという。

当時、立法院の周囲には数十万という人々が集まったため、通信状況は壊滅的で4Gは接続できない状態だった。オードリーらはスムーズな通信を確保し、今何が起きているか、誰がどんな発言をしているかをスクリーン上に映し出し、特設サイト「http://g0v.today/(現在は接続不可)」で映像や議事録をアーカイブした。

立法院議事堂内の様子。(写真出典:「滅火器樂團」の『島嶼天光』MV)

オードリー作成のスライド資料より。

(出典:「g0v à le gouvernement Presentation at CNRS.fr and Paris.fr on September 9. by唐鳳)

「国民が参加するからこそ政治は前に進める」

「カメラがある場所と無い場所で、人が取る行動は変わる」とオードリーは話す。

実際、至るところに設置されたカメラの効果か、「昨日はここまで話したから、今日はここまで話そう」と三週間に渡って話し合いが行われ、最終的に関係者のコンセンサスを得た要求をまとめることに成功する。そして4月6日には当時の立法院長・王金平がその国民の要求に答える形で「兩岸協議監督條例(協定を監督する条例)」の立法化を優先し、それまで「サービス貿易協定」の与野党審議は行わないと発言。これを受け、デモ隊は占領していた議会から退出する形で幕を下ろした。

4/9に撮影されたライブ放送現場

(出典:「太陽花學運 2014/04/09 退守前夜 by othree(CC BY 2.0)」)

「ひまわり学生運動」は台湾の民主主義の歴史において「デモの成功」「前進」と位置付けられている。国民ができるだけ合理的に主張を届け、それが政府側に受け入れられた格好だ。インタビュー時に私が聞いた、オードリーの「国民の話が合理的であれば肯定される」という言葉がそれを表している。

「市民は発見したんです。そもそもデモとは、圧力や破壊行為ではなく、たくさんの人にさまざまな意見があることを示す行為だということを。政治は国民が参加するからこそ、前に進める」とオードリー。デモが身近にない環境で育った私にとって、見方が180度変わる言葉だった。

同時に、今の日本にも切実に必要な概念だと感じた。だからこそ、この時のインタビュー記事のタイトルを『「国民が参加するからこそ、政治は前に進める」――38歳の台湾「デジタル大臣」オードリー・タンに聞く』とした。

この歴史的な出来事は、「情報を徹底的に開放することは、関係者にとって大きなメリットとなる」というオードリーの考えが、台湾の政府機関にも届く大きなきっかけとなった。これ以降の台湾では、官民間の対話の機会が増えたという。

脆く難しい民主主義

「ひまわり学生運動」について、貴重な内部映像を残したドキュメンタリー映画『私たちの青春、台湾(原題:我們的青春,在台灣)』が、2020年10末に日本で公開になった。

中心人物の一人の陳為廷、中国大陸から台湾の大学に留学中の人気ブロガー・蔡博芸に、1982年生まれの女性監督・傅楡(フー・ユー)が密着したもので、台湾のメディアにも出ていないようなデモ隊の内部に入り込んだ映像から、民主主義の脆さ、難しさが伝わってくる。

「ブラックボックスを拒絶せよ」というスローガンを掲げて政府に透明性を求める反面、デモ隊自身も人を寄せ付けない密室で戦略会議を行うという矛盾。デモが思いもよらぬ規模に発展し、中と外のコミュニケーションが取れずに分断されていく焦り。前に進まず、空中分解する議論。

民主主義につきまとうこうした困難を、オードリーら「g0v」のシビックハッカーたちはデジタルの活用で克服し、対話を生ませた。それは国民だけでなく政府内部の人々の目にも、希望の光として映ったことだろう。

オードリーは、この映画の日本での公開に向けて、このようなコメントを寄せている。

「三・一八ひまわり運動は、一九八〇年代以降の台湾における最大規模の学生・市民による抗議運動で、台湾における行政をも巻きこむ社会活動の展開に、現在に至るまで深く影響を及ぼしている。運動の主力として、多くの若者が痛みや熱い思いを体験し、改めて人生の進むべき道を決めていった。 『私たちの青春、台湾』は、運動の過程での喪失や奮闘を真摯に記録しており、民主的な社会にとって最も意義のある教訓になっていると言っていい。それは、単に未来を夢見るだけではなく、困難と向き合い勇気を持って挑戦してはじめて、本当に自分の進むべき道に出ることができ、私たち自身を通して未来を呼びこむことができる、ということなのだ。」

出典:『私たちの青春、台湾』公式サイト

ドキュメンタリー映画『私たちの青春、台湾』

(原題:我們的青春,在台灣 Our Youth In Taiwan)

2020年10月31日(土)よりポレポレ東中野ほか全国順次公開

(C) 7th Day Film All rights reserved

公式サイト: http://ouryouthintw.com/

※この作品に出てくる陳為廷は、「ひまわり学生運動」の中心人物の一人だったが、その後選挙に立候補した際、過去に痴漢の常習犯であったことが明るみになっている(結果は起訴猶予処分)。この作品はドキュメンタリーであり、テーマが「ひまわり学生運動」や民主主義の難しさであることに異論はないが、後半部分では陳為廷が自身の痴漢行為について言及する場面があることを、ここに記しておく。

↓ 日本語版のトレーラー ↓

「ひまわり学生運動」の中心人物の一人・陳為廷が香港に渡り、香港の活動家らと交流するシーン。日本でも知名度の高い黄之鋒(ジョシュア・ウォン)・周庭(アグネス・チョウ)らの姿も。若者たちが未来の自分たちの国を守ろうとする姿が映し出されている。写真提供:映画『私たちの青春、台湾』

これから先の台湾を「戒厳令が敷かれていた時代は経験していないけれど、ひまわり学生運動は経験した」という子どもたちが背負っていくことを想像する。

デモのハチマキをする子どもたち

(写真出典:「滅火器樂團」の『島嶼天光』MV)

今、オードリー直属の秘書は二名いる。そのうちの一人は私より年下の、政治記者出身の彭筱婷氏だ。彼女はこの「ひまわり学生運動」の現場で、たまたま隣にいるオードリーと知り合ったことが縁で現在の職位に就いている。

オードリーら「g0v」と共に「ひまわり学生運動」を駆け抜けたデスメタルバンド「ソニック(ChthoniC、閃靈樂團 )」のボーカル・林昶佐 (フレディ・リム)は、2015年に仲間たちと政党「時代力量」を設立し(現在は離党)、翌16年には立法院選挙で当選。現在は立法議員として、国会のオープン化に臨んでいる。

オードリーだけではない。台湾の民主主義について語る時、「ひまわり学生運動」は避けて通ることのできない重要な歴史となったのだ。

いいなと思ったら応援しよう!