【ヤッチャバ訪問記】三善豆腐工房② 平田さん小糸在来®大豆収穫体験記

こんにちは!

ヤッチャバ事務局加入しましたみもりです!

普段は埼玉の保育園で管理栄養士兼、調理師として日々子どもたちのお昼ごはんとおやつを作ったり食育をしたりしています!

子ども達に食に対する関心を持ってもらうには、まずは自分への食育から!ということで、自分自身の食に関する体験をもとに話をしたり食育の中身を考えたりすることが重要であるのではないかと思い自分への食育の機会を積極的に持とうと活動し始めました。

ヤッチャバの運営スタッフを始めてから、三善豆腐工房の平田さんと出会い、10月には小糸在来の枝豆収穫体験に参加させていただきました。

その後、豆腐で使用している小糸在来の大豆収穫があるということをお聞きし今回もぜひ参加させていただきたいと頼み込み、12月に収穫を見学・体験させていただきました。

10月の枝豆収穫体験は多くの参加者を募っての恒例イベントでしたが、今回は平田さんと妹さん、大豆を専門に取り扱う大豆問屋の山口さんと私の4人で君津へお仕事として向かいました。

君津の畑には既にもう一人の体験の方もいらしており、畑の掃除など前作業をしてくれていました。その方は、おからを家畜の発酵飼料として畜農・酪農業へ卸すことを生業にされているとおっしゃってました。穀物飼料の高騰化が問題視されているなかでおからは食物繊維やたんぱく質などの栄養素が高い発酵飼料という点とSDGsの観点から多く研究・発展されていると今回の出会いで初めて知ることができました。

こちらの畑は、「小糸在来第一人者」である半沢富次さんから平田さんが一部お借りして三善豆腐工房で使用する小糸在来の栽培をしています。半沢さんの作る小糸在来は「半沢小糸」とも呼ばれているそうです!

さて、ここからは実際に体験してきた大豆収穫についてお話します!

まず、畑につくとイノシシ除けに張られている電気柵の回収から始まりました。畑はとても広く4人がかりで回収しました。10月の寒さと打って変わって今回は快晴で、回収早々に防寒具一式脱ぎ捨てるほどにとても暖かく気持ちの良い日でした。

大豆も枝豆収穫の時の瑞々しい緑色はなくなり、乾燥しきりカラッカラに茶色くなっていました。近づいて鞘の中を見ると既に豆が茎の下に落ちてしまっているものや、鞘から今にも落ちてしまいそうな大豆も多くありました。

この状態が、収穫時期であるそうです。採り頃の大豆は、軽く触れたり、風に吹かれたりするだけでも「パンッ!」と弾くような音を鳴らし鞘が割れ豆が落ちてしまうそうです。

電気柵を取り終えると、次はいよいよコンバインの登場です!

前年は手作業で刈り取り収穫していたようですが、今年は穀物を収穫する際に使用される農業機械であるコンバインで収穫しました。今回使用したコンバインは、刈り取り、脱穀をしてくれ、最大量で500kgまで収穫できる大きさのものでした。コンバインが奥から収穫をしている間、私たちは畑の中に生えている雑草を大豆に極力触れないよう慎重に抜き取ったり、畑周辺の雑草の除草をしたりしました。

手前では、除草作業。

宮本さんのオペレーションスキルに驚愕でした!

コンバインの後ろからは、刈り取り脱穀したあとの殻が吐き出されていきます。

コンバインで刈った後をよく見てみると意外と刈り取られずに佇む大豆もちらほら。そのままにするのも大豆がもったいないので手で回収していきました。鞘が乾いているので鞘の部分から掴み捥ぎ取ったり地面に落ちている豆たちを拾い集めたりしていました。集めたものは、袋に入れて最後にコンバインで脱穀をしました!

コンバインでの収穫は一気に収穫ができ効率的ですが、手作業と比べると手での収穫の方が大豆一粒一粒を逃さないというメリットもあるなと考えさせられました。

今回もできる限り、刈り残しをみんなで集め回ることでたくさんの大豆を収穫することができました!

しっかり、回収していきました!

枝豆収穫の時もでしたが、今回も小糸在来を根っこから1本収穫し私の勤めている保育園用と持ち帰らせていただきました!

園では、毎年大豆から味噌を作り、できた味噌で味噌汁を作るという食育を行っています。味噌作りの時には見せられなかったですが、今回の味噌汁づくりの時に改めて味噌とは何かということを振り返りました。その際に、味噌の原料として大豆を紹介し、今回頂いた小糸在来を教材にさせていただきました!園では、子どもたちはもちろん、大人の先生方も枝豆及び大豆が土から引っこ抜かれた状態を見るのが初めての人もいたりと園全体で食育を楽しむことができました!

ちなみに、10月の枝豆収穫の時に持ち帰った枝豆も園でおすそ分けで配ったところ、豆の肉厚さ、味、風味と絶賛の小糸在来でした!

1-2時間で、収穫が終わりました!畑はすっかり刈り取られて朝の光景とは全く別物でした!コンバインで刈り取ってもらった身ではありますが、すべて刈り取られた畑を見るとやりきったというか、なんともすがすがしい心地の良い気持ちになりました笑

しかし!今回の仕事は刈り取って終わりではありません!

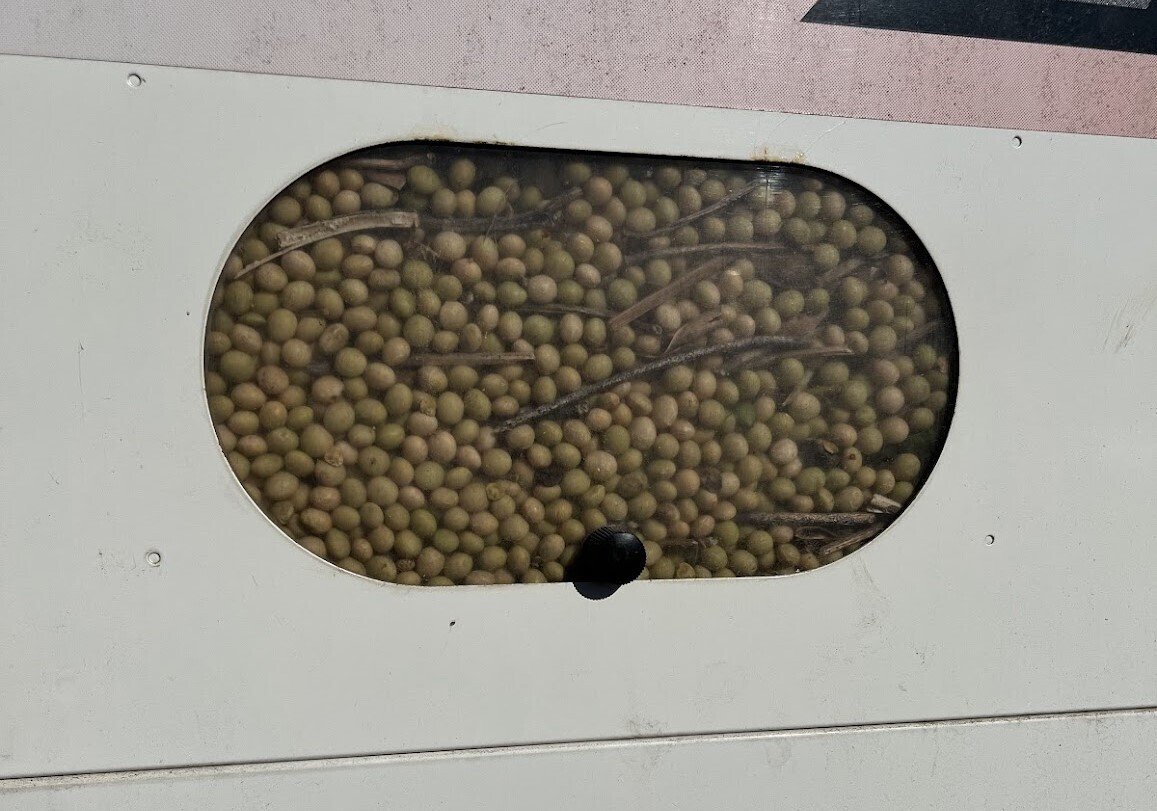

コンバインは既にほぼ満杯でした。ということは、500kg近くの大豆がコンバインを埋めておりそれをこれから袋に詰めるという作業があります。

回転する刃に見えるものは、金属ではなくゴムのような素材でした!

すべての、大豆が脱穀されたところで袋詰め作業の開始です。コンバインのボディ横に小さなスライド式の扉のようなものがあり、それを抜くと中に貯められている脱穀された大豆が袋めがけて流れ出てきます。それらを、流れ出なくなるまでひたすらみんなで協力しながら袋に詰めていきました!

最後、流れ出ずにコンバインの中に留まっている大豆はコンバインのアームを伸ばし、下に袋を設置し回収しました。そこから、掬い上げて袋に詰めていきました。

ついに、全ての大豆を袋に詰め終わることができました!

大量豊作に、平田さん、山口さん、畑を管理してくれている宮本さんが素敵な笑顔で喜んでいました!山口さんは「今年はここ10年間で一番豊作な年だったのではないか。」「緑肥をまいたことが豊作になった鍵だったのではないか。」と振り返っていました。

袋詰め後は、半沢さんに収穫を終えたことの報告をしに行きました!

そして、次週に控える大豆の選別まで今回収穫した大豆を預かっていただくためにいったんトラックから下ろし、倉庫まで運んでもらいました。

私は、使用のため参加はできませんでしたが次週に平田さんご一行は再度君津に訪れ大豆の選別を行っていました。選別には、機械も使用したが、手作業で丁寧に行った部分もあったと仰っておりました。

余談ですが、半沢さんのお宅に生えていた烏瓜は私は生まれて初めて見ました。北海道には自生しないらしく本州などで見られるらしいです。

最初、色や形から柿の仲間なのかなと思い平田さんに尋ねると雑草で愛でるものではないと…。調べてみると、烏瓜の種が「打ち出の小槌」や「大黒様の顔」に似ているため金運アップの縁起物とされ財布などに入れることもあるそうです!

私たちを不思議そうに遠くから観察している様子でした。

帰りは、平田さんご一行ご用達の「いいのラーメン」へ。

お通しにと、とても甘い焼き芋を頂きました!(写真は撮り忘れてしまいました)

私は、冬季限定の生姜かじめラーメンとおすすめの手作り餃子を頂きました!

日光の下で労働した体に染み渡る生姜入りスープとモチモチの皮とジューシーなタネが詰まった餃子、とても美味しかったです!平田さんたちは、君津に来るとよくこちらを訪れるようで私も一緒に来させていただく際にまた違うラーメンを食べたいなと思いました!

今回、初めて大豆収穫を見学・体験させていただきました!

三善豆腐工房の大豆がどのような環境で育てられ収穫されているかを、枝豆収穫体験からたくさん見て感じることができました。

大豆ひとつひとつに込められた平田さん、山口さん、宮本さん、半沢さん、その他多数の関係者の思いはとても強く深いものでした。

その思いは、一度二度聞いて書き綴るのは今の私では難しいため、改めてしっかり取材をしてから記事に起こしたいと思います。

山口さんとの会話で農作において土壌の状態で豊作不作と左右されると教わりました。どれだけ良い土壌といわれ期待されていた畑でも今年はダメだったなどはザラであり、ある程度作物が育つまでは善し悪しの分別も難しいらしいです。

全ての農業において、100%というものはなく日々の天候や土壌バランスなどに常に影響されるということを改めて学ばさせていただきました。

ヤッチャバでは、たくさんの農家さんや卸業のかたがみられ美味しく素晴らしい野菜やお米、豆腐、お花などが店頭に並んでいます。出店者さんたちが毎年、毎季、毎日、土と天気と、作物と向き合いたくさんの時間・労力を掛けてくださっているから、私はそれらを食べたり愛でたりできているのだなと改めて感謝の気持ちでいっぱいになるきっかけになりました。

普段食べている食材がどのように育てられ、収穫され、どのような過程を経て食卓に並ぶような姿になっていくのかという一次・二次・三次産業を自分の目で見て学び子供たちや周りの大人の人へ伝えられるように私も学び続けたいと思います!

ここまで、拙く長い文章を読んでくださってありがとうございます!