北海道の気象レーダー(5)、新千歳

新千歳空港にある気象レーダーは、気象庁のレーダーの中でも 毛無山、昆布森、横津岳とは少し違っています。その名を「空港気象ドップラーレーダー(DRAW)」といい、航空機の離着陸時に危険を及ぼす低層ウインドシアーと呼ばれる風の急変域を検出する気象レーダーなのです。(冒頭の写真は2021年5月撮影)

・DRAW:Doppler Radar for Airport Weather

▲ アクセスマップ(地理院地図に加筆)

北から空港ターミナルビルに向かうと、右手に現れる政府専用機の格納庫の近くに気象レーダーが見えてきます。建物に「気象庁」と大きく書いてあるので、すぐ分かります。

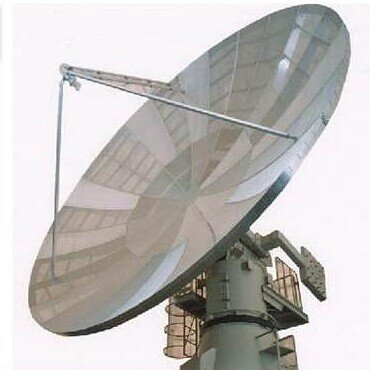

▲ 空港気象ドップラーレーダー

入口の脇には「新千歳航空測候所 ドップラーレーダー局舎」とあります。現局舎は2000年に竣工しました。気象庁webサイトの情報では、

・アンテナの海抜高度:60.7 m

・地上からの高さ:40.1 m

とされています。球形のレドームは直径が約11メートルで、その中に直径7.1メートルのパラボラアンテナが入っています。気象庁の他の気象レーダーアンテナは直径4メートル、それに比べてかなり大型化されています。

▲ 新千歳のレドーム

▲ DRAWパラボラアンテナ(那覇航空測候所webサイト)

パラボラ径を大きくすると電波のビームが絞られてシャープになります。ビーム幅は0.7°だと。ビーム幅が狭いほど方位分解能が良くなり、細かく識別できるようになります。

(方位分解能:同じ距離にある2つのターゲットを識別できる最小の方位角。距離分解能:同じ方位にある2つのターゲットを識別できる最小の距離。送信パルス幅を狭くすると距離分解能が向上します。新千歳DRAWの送信パルス幅は1μs[マイクロ秒:0.000001秒]で、距離分解能が150 m)

DRAWには次の2種類の観測モードがあり、気象状況によって自動的に「空域モード」から「飛行場モード」に切り替わるそうです。

・空域モード(通常観測、6分毎、仰角 0.7°~28.5°)

・飛行場モード(周辺重点観測、マイクロバーストは1.2分毎、仰角 0.7°~45.9°)

気象庁が全国をカバーしている気象レーダー(道内では、毛無山、昆布森、横津岳の3か所)の探知範囲は半径約250 kmですが、空港気象ドップラーレーダー(DRAW)は半径約120 kmとされています。(降水観測:半径120 km、シアーライン検出:半径60 km、マイクロバースト検出:半径20 km)

今回は技術的な内容が多くなってしまいましたが、北海道にある気象庁の気象レーダーの最後に「新千歳DRAW」を紹介しました。

▲ 新千歳DRAW(2018年10月撮影)

新千歳DRAWは、2020年10月に機器やアンテナなどが更新されました。こちらの記事「風も見えるレーダー」をご覧ください。

※ 特記のない写真は、2020年3月、やぶ悟空撮影

・北海道の気象レーダー(1)

・北海道の気象レーダー(2)、毛無山

・北海道の気象レーダー(3)、昆布森

・北海道の気象レーダー(4)、横津岳

・北海道の気象レーダー(6)、北広島

・北海道の気象レーダー(7)、石狩

・北海道の気象レーダー(8)、函岳

・北海道の気象レーダー(9)、乙部岳