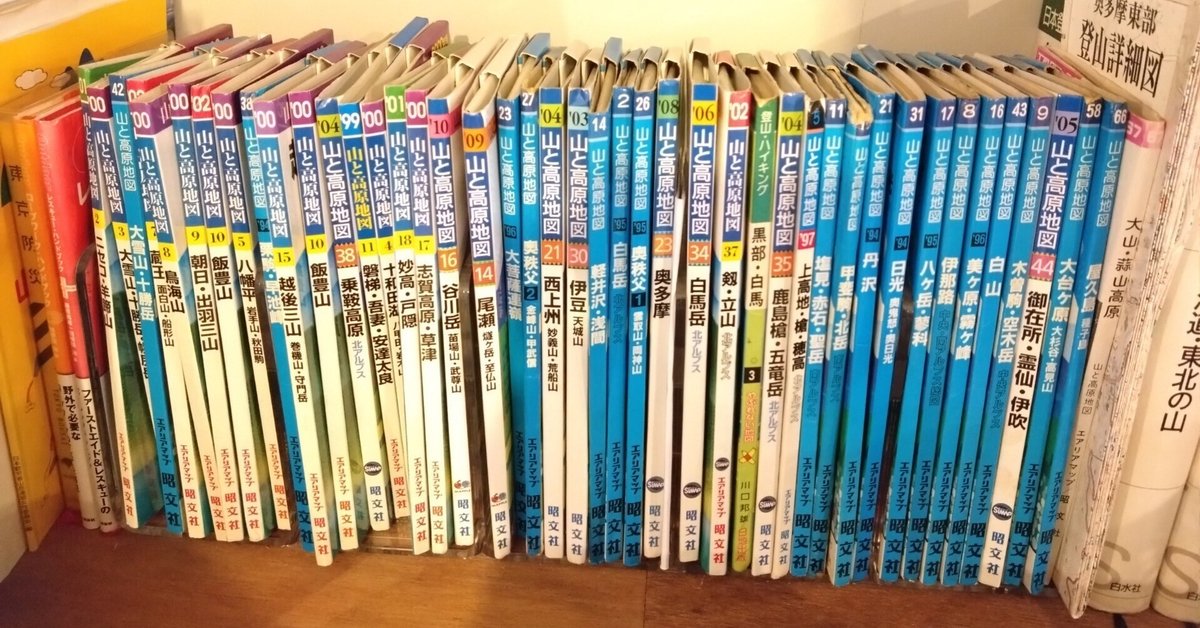

読書「山と高原の地図(エアリアマップ)」 昭文社 生き続ける山地図のスタンダード

1 本書

今回の紹介は地図。書店で売られていて、ガイドブックでもあります。山と高原の地図(旧名称:エアリアマップ、省略してエアリア)は、山登りをする人の間で、”エアリア忘れた”は、”地図忘れた”で通じるほど一般的で、電子版もありますが、ここでは旧スタイルの紙版にフォーカスして書きます。

折りたためば、持ちやすい手ごろな大きさ。縮尺5万分の1程度のメイン図、地域全体が見れる地図と、アクセス、宿泊などの情報が表裏にうまく配置されていて、登山中だけでなく入山前後にも使えます。何と言っても、こうでないとならないのは、防水コーティング。雨の中でも気にせず広げられて、びしょぬれになっても、ほとんど劣化しない優れものです。

情報とマテリアルの両面で優れているから、山登りをする人のスタンダードの座を長らく維持してきました。

ライバルは、急劇に普及したGPSです。最近山を始めた人は紙の地図を見ないのかもしれないですが、紙の地図は、私にはずっと大切です。

2 山の地図、紙か電子版か?

車の運転、街での生活で紙の地図を見ることは、なくなりました。それで

も、山では紙の地図を使います。理由はふたつ。山ならではの使用状況と、

もしもの時のためです。

山ならではの状況

・しょうもないミスを避ける

スマホを落として壊さない、なくさない

スマホを水没させて壊さない

・すばやく見る

冬の厚い手袋しているとスマホが操作できない

もしもの時

・道迷い時に慌てない

慌ててのスマホ操作で心理的に不安定にならない ・・・ たぶんそう

縮尺固定の紙地図は下山地点までの距離感を掴みやすい

・本当にこまった時 ・・・ まちがいなく

電源不要、操作不要で見続ける

へんな姿勢?こまった時にも取り出しやすく、持ちやすい

”たぶん”、”まちがいなく”と書いてる点は、未経験です。

3 地図に命を吹き込む

昭和世代の私は、学生時代から車とバイクの運転でも昭文社の地図を使っ

ていました。

車のMapple:

他にない大きなサイズで、見開きで広い範囲がみれて常用した

バイクのTouring Mapple:

タンクの上に置いて、見るのにちょうどいいサイズが気に入った

MaapleとTouring Mappleにエアリア。地図のプロの昭文社だから生まれた

商品で、どれも大元は、国土地理院が発行している地図なのに、ユーザーに合わせて、形状と情報を変えて地図に命が吹き込まれています。

山とハイキング関連のガイドブックの制作に時々、関わっています。地図の制作は、文章を作る以上に時間が掛かります。見やすく、できれば文章なしで、内容を掴んでもらいたい。プロの方は、ずっと考え続けているのだろうと思います。