人間の理性の限界と神の超越性

音声データ

詩編・聖書日課・特祷

2025年2月9日(日)の詩編・聖書日課

旧 約 士師記 6章11〜24節a

詩 編 85編7〜13節

使徒書 コリントの信徒への手紙一 15章1〜11節

福音書 ルカによる福音書 5章1〜11節

特祷(顕現後第5主日)

主よ、あなたに呼び求める民を慈しみ、その祈りをお受けください。どうか、行うべきことを悟る知恵と、それを忠実に成し遂げる恵みと力をお与えください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン

下記のpdfファイルをダウンロードしていただくと、詩編・特祷・聖書日課の全文をお読みいただけます。なお、このファイルは「日本聖公会京都教区ほっこり宣教プロジェクト資料編」さんが提供しているものをモデルに自作しています。

はじめに 〜岐阜・大垣のこと〜

どうも皆さん、「いつくしみ!」

さて、もうご存じの方も多いのではないかと思いますけれども、過ぐる1月24日に、この中部教区の人事異動が公表されました。この「一宮聖光教会」に関しましては、3月に中尾先生がご退職をされるため、4月からは、新たに、いま「岐阜聖パウロ教会」の牧師をしておられる相原太郎先生が、こちらの牧師さんとしていらっしゃることになります。志朗(しろう)から太郎(たろう)に変わる、ということで、また新しい時代が訪れるのではないかと思います。

では、この真太朗(しんたろう)は、次年度からどうなるのかと言いますと――。相原太郎先生が「岐阜聖パウロ教会」からいなくなっちゃうことを受けまして、この度、西原廉太主教の命により、僕が「岐阜聖パウロ教会」の牧師館に住んで、そうして、一宮から相原太郎先生に見守っていただきつつ(見張られつつ、かもしれませんけれども)、「岐阜聖パウロ教会」及び「大垣聖ペテロ教会」での働きを担うことになったのですね。

ただし、僕は聖職ではないので、“牧師”になるというわけではありません。あくまで“中部教区職員”という立場で、信徒宣教者として“牧師っぽいこと”をする、ということになります。

なんかパッと見て分かりやすいように、「牧師っぽい」って書いたTシャツでも着て仕事しましょうかね。でも、見た目がそもそも「牧師っぽくない」ので、余計にややこしくなりそうですけれども……。

続・はじめに 〜一宮・柳城のこと〜

それとですね……、そのような人事異動に伴いまして、この「一宮聖光教会」でやらせていただいてきた礼拝メッセージの担当に関してですが、この度、残念ながら……、うぅ……、今までね、2ヶ月に1回、隔月でお話させていただいて、一宮の皆さんには本当に良くしていただいてきたのですけれども、4月からは、「月に1回」(!)来させていただくことになります。頻度が増えますね。ですので、これから益々、皆さんとお会いする機会が増えることになりますけれども、どうぞ皆さん、今後ともよろしくお願いいたします。

ちなみに、柳城での働きに関しましては、次の年度からは、チャプレンの仕事に加えて、授業も受け持つことになりました。正直言って、教会での仕事よりも、今はむしろ、その「授業」のほうが“悩みのタネ”になっています。毎週1コマとは言え、90分ですよ。そんなんね、中途半端な気持ちじゃ絶対できないですよね。

さぁ果たして、ちゃんと全ての仕事を上手にこなしていくことが出来るのか、それとも出来ないのか!……それは、皆さんの“応援”にかかっています。ぜひ皆さん、応援してください。これからのキリスト教界隈、そして、これからのキリスト教主義学校界隈を明るく、元気にしていく!! そういう気持ちをもって、今後も頑張っていきたいなと思っておりますので、どうぞ皆さんの“応援”で、後押ししていただければと願っております。

顕現後第4主日の特祷と「ニーバーの祈り」

さて、それでは今日のお話の本題に入っていきたいと思いますが――。今回は、聖書日課ではなくて、「特祷」ですね、今日(顕現後第5主日)の特祷の言葉に関するお話を中心に、語ってまいりたいと思います。

本日の特祷は、このような内容でした。「主よ、あなたに呼び求める民を慈しみ、その祈りをお受けください。どうか、行うべきことを悟る知恵と、それを忠実に成し遂げる恵みと力をお与えください。」

こちらに、一冊の本があります。僕は普段から、礼拝のお話を準備する際に、“この本”を読むようにしているのですけれども、これは、『主日の御言葉 ―教会暦・聖餐式聖書日課・特祷―』(聖公会出版,2000年)という、かつての森 紀旦(としあき)主教様が書かれた本でして、日本聖公会の聖書日課とか、教会暦、特祷に関して、細かく解説してくれている本なのですね。

それで、今回の(顕現後第5主日の)特祷に関する解説を読んでみたところ、こんなことが書かれていました。分かりやすいように、少し言葉を入れ替えて読んでみようと思います。「(この特祷の祈りは、)アメリカの神学者で倫理学者でもあるラインホールド・ニーバー(1892〜1971年)の有名な祈りに似た内容となっています。」

ラインホールド・ニーバーという人が作ったとされる、通称、「ニーバーの祈り」と呼ばれる有名な祈りに、今朝の特祷の言葉は似ている、というのですね。教会生活が長い方々でしたら、きっとこれまで何回も聞いたことがあって、「あぁ、またニーバーの話か……」と思われているかも知れませんけれども、こんな祈りです。

「神よ、わたしたちに与えてください/変えるべきものについては/それを変える勇気を、/変えることのできないものについては/それを受け入れる冷静さを、/そして変えるべきものと、変えることのできないものとを/識別する知恵を」(訳はおそらく森 紀旦師のもの)。

自由主義神学への不信と弁証法神学

……こういう内容になっています。これがニーバーによって作られたのは、1934年のことと言われています。少し、その頃のキリスト教界のことをお話させていただきますと……、1934年前後の時代というのは、いわゆる「自由主義神学」が力を失いつつある時代でした。

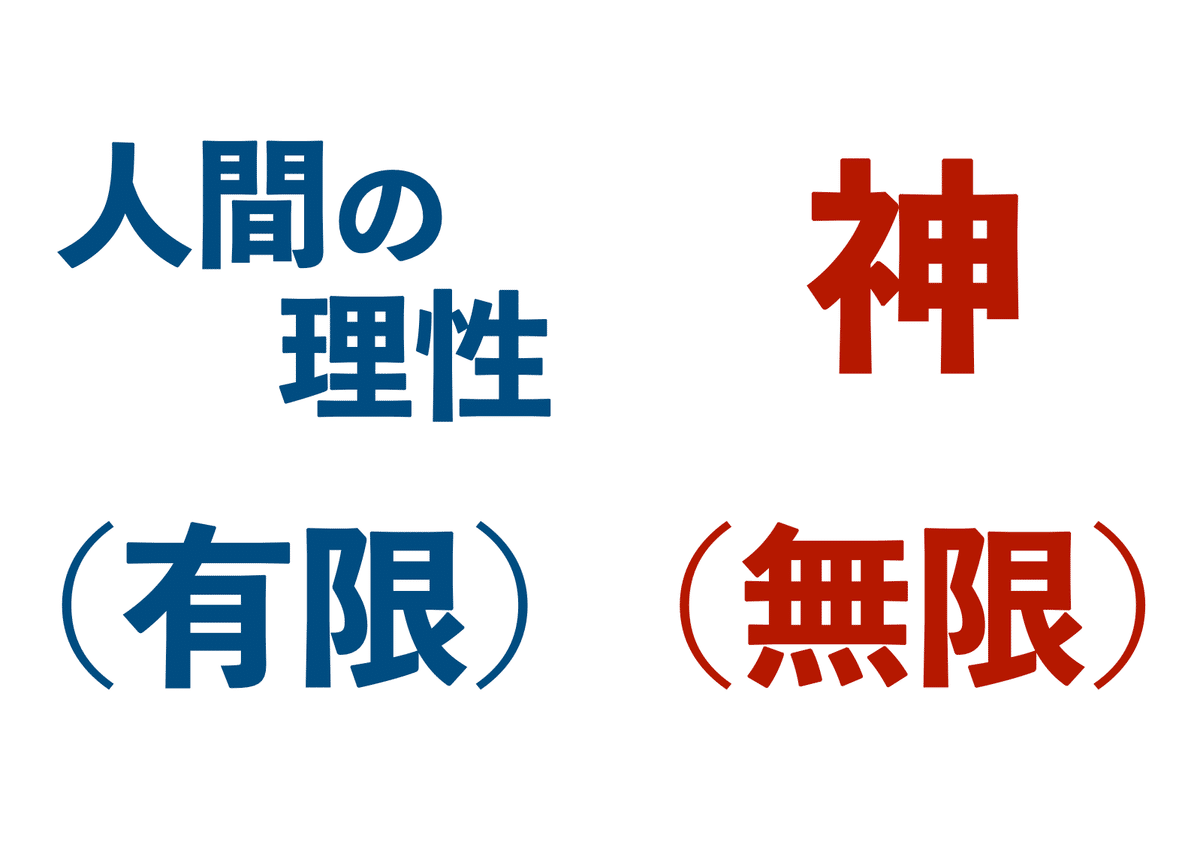

何世紀にもわたって守られてきた教会の伝統的な教えではなく、“人間の理性”というものを重視するのが「自由主義神学」です。国や教会など大きな組織の持つ権威から脱却し、科学的、合理的な観点から、自分たちを取り巻く世界をとらえなければならない。そのような必要性から、「自由主義神学」という学問が生まれたわけでありまして、究極的には、人間の理性こそが、完全な世界を引き寄せる――、人間の理性によって、文明が発展していく、それによってこそ、人類の歴史は、その先にある“理想的な世界”へと向かっていくのだ――と、そのように、かつての自由主義神学は考えていたのですね。しかしながら、そのような「自由主義神学」の理想を打ち砕く大事件が、20世紀初頭に起こります。それが、「第一次世界大戦」だったわけです。

理想的な世界の実現……どころか、かえって人間の残虐性と限界が露呈する結果になった!それによって、人々は現実の厳しさを思い知らされたわけです。「そうか、人間の理性が生み出すものは、必ずしも“良い”とは限らないのか」ということに気付き始めるのですね。そして、その影響を受けて、「自由主義神学」という理解もまた、万能ではなく“欠陥のある神学”なのだという、そのような評価がなされるようになっていったのです。

その代わりに勢力を拡大してきたのが、先ほどからお話しているラインホールド・ニーバーに見られるような、いわゆる「弁証法神学」と呼ばれるものです。「自由主義神学」的な聖書理解は採用しつつも、他方では、人間の理性には限界があるのだということを認める。そしてそれによって、当時の「自由主義神学」が失いかけていた、神の持つ“超越性”への信仰を再び取り戻すという、そのような神学が発展してきたのですね。

人間の限界と神の完全性

人間は、できる限りその理性をもって歴史を築いていかなければならない。しかし、人間はどれだけ頑張っても、不完全なものしか創り得ない……ということを、完全である神の前に慎み深く悟る必要がある。それが、ニーバーという人の考えた、神と人との関係性だったようです。

ですから、このニーバーの祈りをもう一度読んでみますと、「神よ、わたしたちに与えてください/変えるべきものについては/それを変える勇気を、/変えることのできないものについては/それを受け入れる冷静さを、/そして変えるべきものと、変えることのできないものとを/識別する知恵を」――。このように、「変えるべきもの」という、“人間の努力でなんとかなること”に対しては、立ち向かっていく勇気をください……と祈りつつ、しかし逆に、「変えることのできないもの」、それはつまり、“人間の力ではなんともならないこと”を意味しますけれども、それに関しては、素直に自分たち人間の限界を認めて、完全なる神にお委ねする、そのための冷静さをください……と、願っているわけです。

そして、根本的なことですけれども、それら二つをきちんと見分けるための知恵が無ければいけない。なので、そのための力をお与えください、という言葉で締めくくられています。これぞまさしく、ラインホールド・ニーバーの神学的理解が、短く、簡潔に表現された祈りの言葉であった。そのように言えると思うのですね。

そんな「ニーバーの祈り」と、今日の特祷の言葉は似ていると、森 紀旦(としあき)主教様はおっしゃっておられたわけですけれども、さぁ、もう一度、特祷の言葉を振り返ってみたいと思いますが、どうでしょうか。

「主よ、あなたに呼び求める民を慈しみ、その祈りをお受けください。どうか、行うべきことを悟る知恵と、それを忠実に成し遂げる恵みと力をお与えください。」

確かに、森主教様がおっしゃるように、似ているような気がしますね。この特祷の言葉の根底には、“人間の限界”というもの、そして、それを凌駕する“神の完全性”というものが据えられている。そして、その中で、我々人間にできること(我々人間がしなければならないこと)を、悟らせ、教え、それを実行し、成し遂げさせたまえ……と祈られているわけです。僕はこれ、すごく良いお祈りの言葉だなぁと思います。もちろんね、どの特祷の言葉も、洗練された素晴らしいものばかりだなぁと感じるわけですけれども、今日の特祷に関しては特に、(まぁタイミング的なものもあるのでしょうけれども)心を動かされる良いお祈りだなぁと感じたので、今回、取り上げさせていただくことにしました。

この特祷の文章は、実は、イングランドで初めて『祈祷書』というものが誕生した1549年から、ほとんど形を変えないまま、今日に至るまで祈られ続けているそうなのですね。それだけ完成度の高い、優れた祈りの言葉だということを、およそ500年という時間がはっきりと物語ってくれている――。そのことに感動するとともに、この特祷の言葉と共鳴し合っている、(先ほどご紹介しました)「ニーバーの祈り」もまた、世界中で多くの人々に知られ、人々の心を潤し、まさに“信仰生活の道しるべ”として祈られ続けているのだということを、ぜひ心に留めておきたいと思うのですね。

おわりに

今日のお話のテーマとして語ってまいりました、“人間の理性の限界”と、それを凌駕する“神の超越性”というもの。それらを象徴する物語として、今日の聖書日課では、旧約聖書の「ギデオン」の召命物語、そして福音書のほうでは、漁師たちがおびただしい数の魚を獲るお話、というのがそれぞれ選ばれていました。

これら二つのお話というのはどちらも、「自分にはこれ以上どうすることもできない」と、自らの限界を覚えている人間に対して、神の大いなる可能性が示され、そして、その可能性に対して(半ば懐疑的であったとしても)信頼してみる……、その先に「希望の道」は拓かれていくのだという、そのようなメッセージが語られているものと解釈することができます。

「夜通し苦労したけど、何も獲れなかったんだ」とペトロは愚痴を漏らし、また、ギデオンは、「私のような小さい者に何ができましょう」と弱音を吐いた。しかし、彼らはそこに留まることなく、外なる“声”に耳を傾けることにしたのですね。一旦、自分の考えを脇へと置いて、自らの能力や常識を超える“可能性”に委ねてみた!その決断が、彼らを神の領域へと誘(いざな)ったわけです。人間の理性に対しても、また、超越的な神という存在に対しても、謙虚な心を持つことができた時、人は限界のその先に進むことができるということなのだろうと思うのですね。

そのために、「行うべきことを悟り識別する知恵を与えたまえ。そして、それを忠実に成し遂げる恵みと力をも与えたまえ」と、そのように祈り続けるものでありたいと願います。心を開き、受け入れる姿勢を見せる人々にこそ、神は語りかけられ、その人たちのことを大いなる可能性をもって包みこんでくださるはずです。

……それでは、礼拝を続けてまいりましょう。