足から考えるスプリント。世界最速の足。

前回は再現性のあるスプリントについて書かせていただきました。

今回は足の機能から見るスプリントについて考えていこうと思います。

突然ですが好きな選手の足の形、そして自分の足の形ってご存じですか?

憧れの選手のプレーをまねることは良くあることだと思います。

その選手のプレーは足から生まれている。

ただ僕らは憧れの選手の足の特徴を知ろうとせずに、プレーのみを真似しようとします。

スーパープレーを生み出す足とは?

スーパースターの足からスプリントを考えていきたいと思います。

▼スーパースターの足

メッシの足

クリスティアーノ・ロナウドの足

ペレの足

ロナウドの足

ウサインボルトの足

スーパースターの足はすごく綺麗なのかなと思いきや、意外と外反母趾や内反小趾の選手が多いように思います。

これは最高のプレーをするために払ってきた代償なのでしょうか?

それとも最大級のプレーをするために形態変化した結果なのでしょうか?

外反母趾

内反小趾

一般的に外反母指や内反小趾は足趾の機能を存分に発揮させることを阻害するといわれています。

スーパースターの足は何を物語るか?

足から効率的な接地を考えていく

▼人は考える葦である、足の歴史

ヒトは動物界の中でも珍しく二足直立歩行を可能にしています。

数多くの哺乳類の中でもヒトだけなはずです。

赤ちゃんは首が座り、ハイハイをして、つかまり立ち、立つ、よちよち歩き、そして走れるようになる。そこに至るまで多くの試行錯誤を要します。

歩くまでに約1年を要し、走るのに1歳から2歳までの間はかかります。

二足歩行を獲得するということは実はめちゃくちゃすごいということに気づかされます。

他の動物と身体学的な違いを見つけていくには人体を支える2本の足に注目することが重要といえます。

猿は人と最も近い動物と言われています。ところが、中でも一番異なるのは”足”であると言われています。

猿が曲芸として二足直立歩行をしたとしても、猿の足構造では人のように自由自在な重心移動、臨機応変に歩くことはできません。

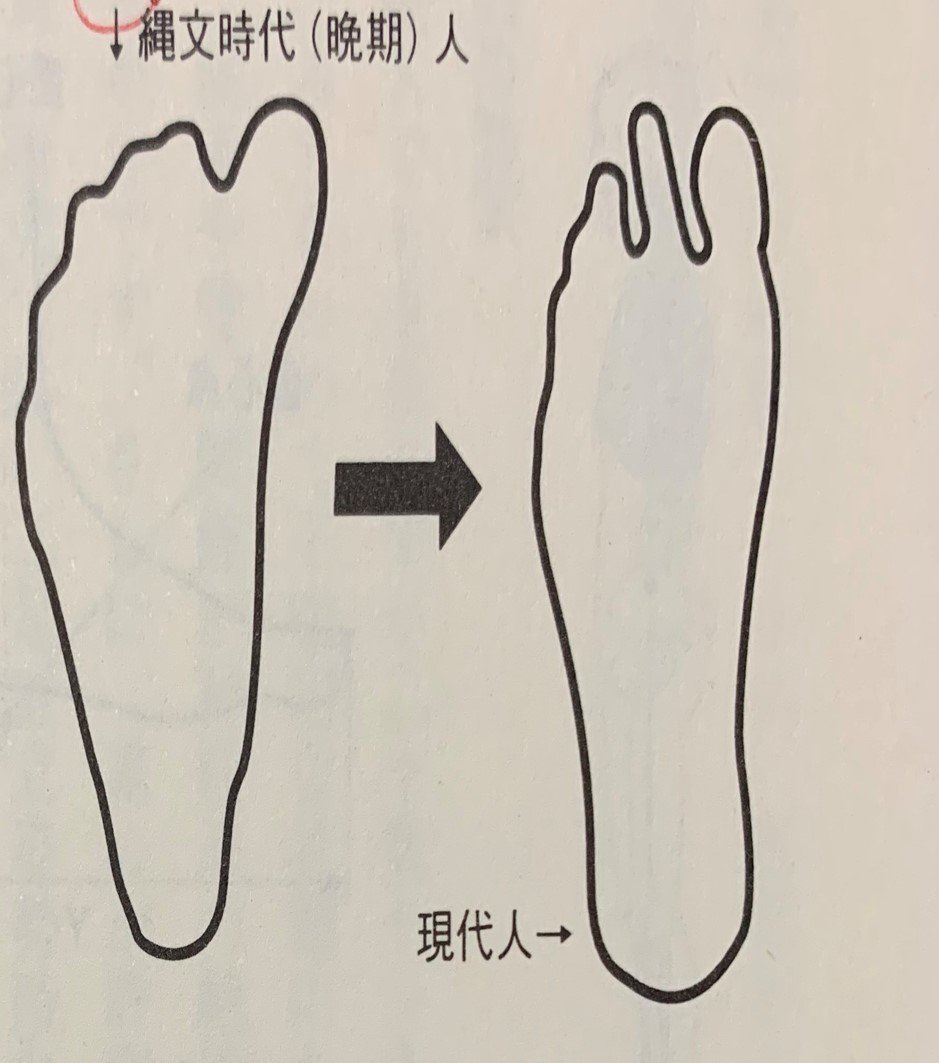

動物の四肢は前肢と後肢に分けられ、足も本来は手と同じような機能を有していました。しかし、ヒトは歩きを用いて移動することに特化するために足を図のように変化させてきた。

サルの足は巧緻性が備わっており、手に近い形をしています。

この形態変化もヒトと猿とでの生活様式の違いからくるものなのかなと思います。

猿と人の足の大きな違いは

⓵指の配置(人は5本ともくっついているが猿は親指が他の指と離れている)

⓶人は骨と骨の固定性がある(巧緻性には欠ける)

⓷人の足には土踏まずがある

そして、歩き・走りとは何百万年もかかって完成した技術だということです

進化の歴史を通してみれば、二足直立歩行は四足歩行から何百万年もの気が遠くなるような歳月をかけた能力だということがわかります。

様々な生活環境に適応する為に動作様式を変え、足を変えてきた。

生活背景と共に足は変化していきます。

特定のスポーツを長く行ってきた足は、その動きに適応する為に足の形を変えてきたはずです。

特にそのスポーツの第1線で活躍するアスリートの足は最高のプレーをするために順応してきたに違いありません。

▼ボルトはなんで外反母趾?内反小趾?

この写真を見ていただければ、外反母趾・内反小趾が見られます。

一般的に見れば母趾や小指の機能を生かし切れていない足ということになります。

スパイクの問題等もあるとは思いますが、足が速くなるヒントが詰まっている気がしてなりません。

そもそも効率の良い接地とは何でしょうか。

スプリントスピードはピッチ×ストライドで決まります。

ピッチは滞空時間、接地時間の”時間”に影響されます。

ストライドは滞空距離、支持距離の”距離”に影響されます。

この2つは負の相関関係をもっており、どちらかが向上すればどちらかが落ちる。

ストライドの向上には滞空時間の増加が有効であり、ピッチの向上には接地時間、滞空時間の短縮が有効とされています。

滞空時間の延長はストライドの向上につながると同時にピッチの低下につながります。

そのため、滞空時間が向上してストライドが延長すると同時に生じるピッチの低下を接地時間の短縮により抑えることが速度増加には有効です。

接地時間を短縮するだけでは、大きな力を得ることはできません。

接地時間を短縮しつつ、より大きな地面反力を得る戦略が大事です。

高速度での走りはほとんどが前足部接地です。

特に前足部の中でも中足骨頭で接地することが主です。

しかし、今流行りのフラット接地は”踵で踏む”と言われています。

フラット接地とは足裏全体を接地させることで支持面積を広げて地面からより大きな力をもらう走り方であります。

最近では桐生選手が100Mを9.98秒で走ったことで話題ともなりました。

フラット接地は踵を付けると言われていますが厳密には踵はほんの少しだけ浮いています。

足首を90°に固定して接地すると踏み返しにより、足首が下がり足のバネを利用することができる。

体重を主に支持するのは中足骨頭という部分になります。

前足部だけを付けて接地するフォアフット接地を意識しすぎると接地時にブレーキになってしまうのを防ぐため、身体の真下で接地するための意識・イメージを言語化していることであって、実際は主に中足骨頭で接地を行っています。

ただ主に接地しているのは中足骨頭ですが踵で踏む意識・イメージで行うと足関節の90°固定での接地、それによる足底腱膜~アキレス腱の伸張反射を引き起こしやすくなるのは事実です。

足の速い選手は筋肉の収縮を使った努力性の接地というよりは足を地面と接する支持面とし、骨構造を利用して叩くことで、反射を引き起こして筋収縮を促す様式をとっているように思います。

短時間の接地で大きな力を得るには中足骨頭全接地にて支持基底面をより広くする。足首を固めて短く骨で叩くということが大事かなと思います。

陸上100Mを9.72秒で走るアサファ・パウエル選手と10.02秒で走る朝原宣治選手のスプリント中の足圧中心を図った実験にて

アサファパウエル選手は接地時間0.20秒の中で時速10.5㎞のスピード加速を実現する力発揮を可能にする。

朝原選手は0.19秒の接地で時速9.4㎞のスピード加速を実現する力発揮を可能にする。接地時の足圧中心は朝原選手が親指の付け根が中心に対して、パウエル選手は指の付け根の広い範囲で足を着いていた。

そしてパウエル選手は自分のイメージとしても指の付け根全体で踏みしめる感覚で走っていると述べている

もちろんFCp Solsの記事で言われている足底腱膜・踵・アキレス腱のヒールコードをしっかり使ってバネの伸張反射が大事なのは言うまでもありません。

ボルトの足に話を戻します。

上述のように考えると、中足骨頭の接地面積を広げるために外反母趾・内反小趾方向に形態変化を遂げていったのかもしれません。

この外反母趾・内反小趾によってアーチがつぶれてしまっていては腱機能を利用した反射を起こせないので改善したほうが良いとは思いますが、どうやらボルトは外反母趾・内反小趾はありますがアーチ機能は維持されているように見られます。

つまり外反母趾、内反小趾はありますが扁平足ではないということです。

他の外反母趾や内反小趾を有している選手のアキレス腱を見てみると細いことがわかります。これは足底腱膜・踵骨・アキレス腱のヒールコードをうまく使えており、アーチがつぶれていないことを意味しています。

加えて第2趾が上がっているのは横アーチが担保されている証拠です。

この2趾を頂点とした横アーチが上がっていることで接地して叩いた際に"しなり”が利用できます。

アーチがあるものを叩くことで"しなり"が生まれます。

このことより、より短時間で大きな反力を得るために足は形態変化を遂げてきたと言えます。

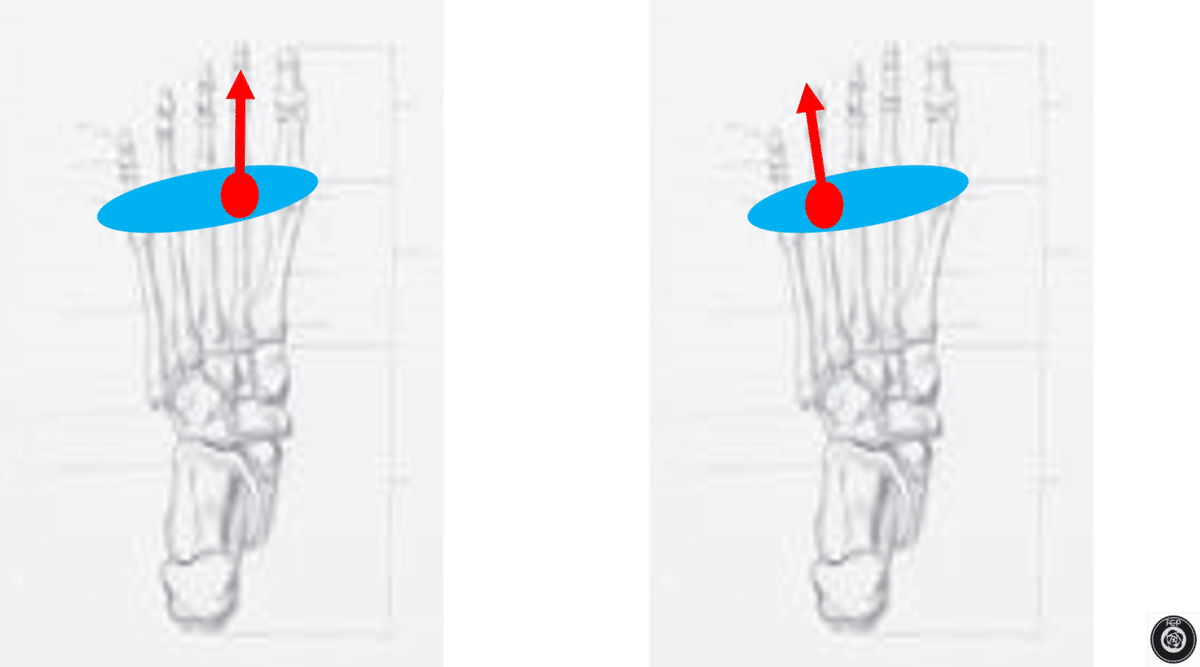

また、中足骨頭全体接地でもどの部分に圧が一番集中しているのがより効率的なのか?

初動負荷理論(Beginning Movement Load Theory)というものがある。

初動負荷理論:「反射の起こるポジションへの身体変化及び、それに伴う重心位置変化等を利用し、主動作筋の弛緩ー伸張ー短縮の一連動作を促進させるとともに、その拮抗筋ならびに拮抗的に作用する筋の共縮を防ぎながら行う運動」

この初動負荷理論に基づく神経筋機能を高めるシューズに「ビモロシューズ」というものがあります。

踵から4趾に向けたバーとその両端のバーの3本によって最短でフラットな接地を可能にする。

足趾の動きを合目的に誘導し、着地時の荷重方向を変えることで自然な衝撃吸収も可能にする機能を備えています。

左図のように第2指足圧中心で荷重を行ってしまうと横アーチのしなりが上手に利用できないと考えます。また、第2趾中心の圧は横アーチを低下させてしまう要因になってしまいます。

ボルトの足部を見れば第3,4趾が他よりも下がっているように見えます。実際の足圧がないのでわかりませんが第4趾に抜ける荷重線だったのかもしれないですね。

短時間でより大きな地面反力を得るには

・接地前に足首を固定して中足骨頭全体で支持、骨構造を利用して叩く。

・圧が一番集中するのは第4中足骨頭で結果的に第4趾に抜ける荷重線が理想的である。

・アーチ、腱のしなりを利用できること

ボルトの足は効率的な接地を求めた結果のものだと僕は考えます。

▼サッカーにおける効率的な接地とは?

直線でのスプリントの理想的な接地について話しましたが、多方向の動きが混ざるサッカーではそう思い通りにはいきません。

相手・環境に合わせなければいけないので、いつも同じ接地ができるとは限りません。

もちろんドリブル、ターン、フェイク等限りなく無数の動きがある中で自在に叩く場所を変えられないといけない。

経験やその場の変化で接地面は変わりますし、いつでも良い接地ができるとは限らない。

また、陸上競技とサッカーのスパイクの違いは踵にポイントがあるかどうかです。

これは後ろへの動き出しや、ストップの際など多方向の動きに対応するために使われると考えられます。

直線スプリントの際には若干踵は浮くと思いますが足裏全体を使う(支持面を広くするため)イメージや意識がより大事になってくると思われます。

どんな接地でも短時間で最大の反力を得るには、⓵支持面を広くして骨で叩くこと、②内側、外側、横のアーチのしなりを利用できること、③足底腱膜が機能する環境(適正なアーチ保持)にあることが大事なのは変わりありません。

接地の感覚をつかむには裸足で多くの時間を過ごすことをおススメします。

様々な接地からくる感覚を脳にインプットするためでもあります。

足の効率的な接地を考えてもやはりHOPがとても重要になってくるという結論に達します。

HOPではいつも同じ接地とは限りません、その都度変わる接地に対して、接地する前に足首を固め、足裏全体で叩く、それによって得られる反発を感じる。

しかもこれを裸足でやることをおススメします。

結論から見ると当たり前の事じゃんと思われるかもしれませんが、その背景を考えること、そして理解していることはトレーニングの質の部分で大切な事と思います。

走りに合わせて足は形態変化を遂げていく。

足は動きを変化させ、動きは足を変えていく。

足は人の歴史を物語る。

あなたの足はどんな形ですか?

理学療法士/スポーツシューフィッター 安田智彦

いいなと思ったら応援しよう!