読んでみた(過去のレジメ集):クリストファー・プリースト The Quiet Woman (1990)

【現時点での注釈】一時期、プリーストの新作長篇が出るたびに読んでレジメを早川書房の当時の担当編集者に送っていた。このレジメは、1992年12月に作成し、現在は翻訳家として活躍されておられる安野玲さんに送ったもの。当時はFT文庫担当だったかな。いま読み返すと、内容の記憶がまったくない。レジメを書いた本人は気に入っていないようだが、粗筋だけ読むと、いかにもプリーストらしくて面白そうではある。(2022年5月4日記す)

★ ★ ★

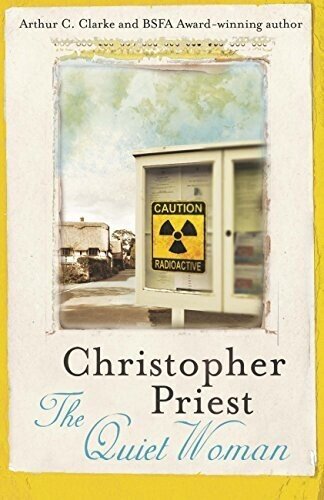

The Quiet Woman

(First published in Great Britain by Bloomsbury Publishing Ltd. 1990)

Text: Abacus by Sphere Books Ltd. 1991

by

Christopher Priest

ディックとはちがった意味で、現実の不確かさに執着しているプリーストの現時点(レジメ執筆時点=1992年12月)での最新長篇。

《設定》

舞台は、ほぼ現代の英国(ただし、保守化がいっそう進んでおり、言論の自由への国家統制がきつくなっている)。フランスの原発がメルトダウンを起こし、英国南部にもその汚染がおよんでいる。ただし、住民はさほど深刻にはとらえていない。

《主要登場人物》

◇アリス・ストックトン 30代後半のノンフィクション・ライター。夫と離婚後、ロンドンから英国南部のウイルトシア州の片田舎に移り住み、執筆活動をおこなっている。

◇エレノア・ハミルトン アリスの家のそばに住む老女。元児童文学作家。反核運動、環境問題に熱心。

◇ゴードン・シンクレア エレノアの息子。40代後半~50代前半?

《あらすじ》

ノンフィクション作家アリシア・ストックトンは、丸一年かけて完成させた作品『六人の女たち』の原稿が、なんら具体的理由の明示なく内務省の命令で出版差し止め措置に遭い、解決の目途はたたず、蓄えも底をついていることから煩悶の日々を送っていた。そこへ驚愕の知らせがもたらされる。隣人で唯一の話し相手ともいえる老女、エレノア・ハミルトンが家のなかで何者かに絞殺されたのだ。エレノアは、たまたま引っ越し先の隣人だったのだが、話をかわすうちに、むかし小説を書いていたこと、現在は反核運動等にたずさわっているなど、非常に魅力的な人物であることがわかり、アリスは次の作品に彼女をとりあげようと考え、取材をおこなっていた矢先だった。犯行の動機、犯人の目星はいっこうにつかなかった。

そこへエレノアの息子だというゴードン・シンクレアが現れる。何度となくインタビューをおこなっているのに、アリスは、エレノアに子供がいることなど知らされていなかったので、おどろく。ゴードンは、どこか謎めいたところのある男性で、アリスを一目見て、関心をいだいたようだった。

物語は、このあと、三人称でアリスに視点をおき、時系列にそって彼女の日常生活を描いていく章と、ゴードンの視点で語られる一人称の章をほぼ交互に繰り返して進められていく。

アリス側から見た物語は、比較的単純である──『六人の女たち』は、結局、内務省に没収されることになり、控えのフロッピーまでメモリをデリートするよう求められる。留守のあいだに何者かがデリート済みのフロッピーまで盗んでいったほどの念の入り様だった。しかし、なにが悪いのか理由はいっさい示されず、アリスの不安は募る。エレノアの遺品を整理していると、アリスは、むかし大好きだった児童文学のシリーズを書いていた作家がエレノアだったのがわかり、自分がどうしてこんなにも隣人にひかれていたのか、その理由を知る。エレノアの反核活動家としての状況を知ろうとして、自分と同年配の活動家トマス・デイヴィと知り合い、恋人同士になる。一方、放射性降下物の影響で、休調がすぐれないが、金がないので引っ越すわけにはいかず、なにかといえばつきまとおうとするゴードンの存在がうっとうしいものになってきた。結局、ゴードンは、内務省に委託され情報統制活動をおこなっている民間企業の経営者であることがわかり(アリスの原稿を没収したのもゴードンだった──そのわけを問われて、ゴードンは「おれはだれにも説明はしない人間なんだ」とつっぱねる)、エレノアを殺したのもゴードンであることが(アリスには直観的に)わかり、アリスの当局への通報(密告)により、ゴードンは逮捕され、アリスはトマスの元に身を寄せることになる(『六人の女たち』の原稿も結局もどってくることにはる)。めでたしめでたし── というもので、サッチャー政権下での英国社会の不安、原発への危機感、作品がいっこうに売れない作家の焦燥(これはリアル。プリーストの実感がこもっている)等がよく描けているものの、それだけの話でしかない。

ところが、ここにゴードンから見た世界が加わることによって、作品の構造が多重的に複雑な様相を呈し、読み手は一種独特の緊張を強いられることになる──

・わたし(ゴードン)は、母の死を聞かされ、夜っぴて車で母の住む村へむかっていた。突然、エンジンがとまり、懐中電灯や携帯電話など電気製品がいっさい動かなくなる。気がつくと、目の前の畑に巨大な円杜が何本も立ち並び、UFOが飛び、円柱が消えたあとには、ミステリー・サークルが……。

・母の葬儀に立ち会っていると、本来こんなところを飛んでいるはずのない核搭載ステルス爆撃機が上空を飛んでいるのが見える。どうやらどこか故障しているらしく、やがて失速し、墜落する。核が爆発した炎があがる……。

・子供のころ、両親と兄の一家四人で海沿いの遊園地にいき、父と兄は大観覧車に乗った。ふたりの乗っている籠が頂点に達したとき、突然観覧車が止まってしまう。消防車が来て、救助のさなか、爆発が起こり、観覧車はそのまま海へ転がり落ち、母とわたしの目のまえで父と兄は死亡する。以来、母は気が狂ってしまった。

・しばらくして、母はわたしに物語を語るようになる。わたしは母が聞かせようとするお話がきらいだった。そこから逃れようとして、母の話を聞くふりをしながら、独自の世界(ドリームランド)を頭のなかで構築するのが習い性となる──つまり、ここでゴードンの語る話が彼の作り事であるということが示唆される。ところが──

ゴードンは、職業柄、他人の情報をコンピュータ・ネットワークをつかって、自由に覗ける立場にあった。ある日、アリスのところを旧友のリジーが訪ねてきたことを知ったゴードンは、リジーの情報を呼びだし、調べたあと、その情報をデリートする。すると、次のアリス視点の章で、リジーはなんの説明もなく叙述から消えてしまっている。すなわら、ゴードンの空想がアリスの現実に侵食をしているのだ(あるいは逆かもしれない。なにも明確な説明はない)。ゴードンの目から見たアリスは、数々の男性経験を経てきた淫婦であり、彼を誘惑しているように映る。最終章のひとつまえの章で、ゴードンはコンピュータ・デ ー夕上のアリスの記録を改竄していく──クレジット・カードや銀行口座を取引不能にし、HIV陰性を陽性に変え、免許証を失効させる。原稿を取り返しにゴードンのオフィスにやってきたアリスに服を脱がせ、緊縛し、最後には殺してしまう──ゴードンの世界では、アリスは死んだ形で物語は終わっている。一方、前述のとおり、最終章では、アリスは一応のハッピーエンドを迎えている。どちらが現実なのか、いやどちらもひとしく現実なのかもしれないし、どちらも嘘をついているのかもしれない──すべてはオープンエンドなまま放りだされている。

《評価》

章が(視点が)変わるたびに、まえの章の内容を否定したり、矛盾していることがでてきたりするので、ロジックを追って読んでいこうという普通の読書をしていると、どんどんはぐらかされてしまう。そういう意味では、読みの醍醐味を味わわせてくれる。反面、どんな解釈でも自由だということは、たんなるよくあるメタフィクションといって切って捨てられる懸念もある──ゴードンが猟奇的性格をしていることから、サイコスリラー風味もあるのだけど、謎解きがいっさいないので、ミステリとしては評価されないだろう。好き嫌いでいえば、好きな作品だが、“売り"となる要素があまりない地味な小説なので、 商売にはあまり結びつかないのではなかろうか(あまり売れないだろうな)。

五つ星評価で星三つ半というところか。