素晴らしい鈴木の鼓動 (note版ディレクターズカット)

もう一度黒い森のなかへ

「……いつまでやってんだ?」

……―あらゆるところで吐きだめが、(中原昌也「あらゆるところで花束が……)」

……吐き出される、言葉、言葉、言葉たちよ!

「……いつまでやってやがんだ! もう昼だぞ!」

イチ! ニ! サン! ……意味を鳴らせ、

奇! 奇! 奇! ……プヒィ

「奥さん……」

「……おい! もう夕方だ!」

蹴! 蹴! ……プヒィ……、屁! へへへ……、ぷふぃっ、

「奥さん!」

「もう夜更けだぞ! どういうつもりだ!」

個! 子! 個!

たったったったっ……―

Vivir! Vivir!

……本当のことなんて、分かりゃしませんわ、

分かってたまるもんですか!

……でも、喋っちゃうんですよ……

本テクストは、すべて路地裏、ラブホテルの通りで聞こえた声のサンプリング及び、たわいもない忘れられる記憶たち

第一章「おまえは全世界を……」

オマエハ全世界ヲ寝室ノナカニオクダロウ。不純ナ女ヨ、倦怠ガオマエノ心ヲ残忍ニスル。コノ奇怪ナ戯レニオマエノ歯をキタエルニハ、毎日心臓ヲ一ツ嚙ミクダカネバナラナイ。(ボードレール「おまえは全世界を……」)

Ⅰ

永いあいだ、私は自分が世界を産んじゃったときの光景を見たことがあると言い張っていた。それを言い出すたびに君たちは笑い、しまいには自分がからかわれているのかと思って、その血走った赤い、赤子のような子供の泣きじゃくるような酔った顔を、かるく愛しみの満ちた目つきで私を眺めた。三島由紀夫の「金閣寺」は日本文学に屹立する一本の昇天した自己愛の塔だ。だがここで引用し改変したのは「仮面の告白」の書き出しである。

⁂

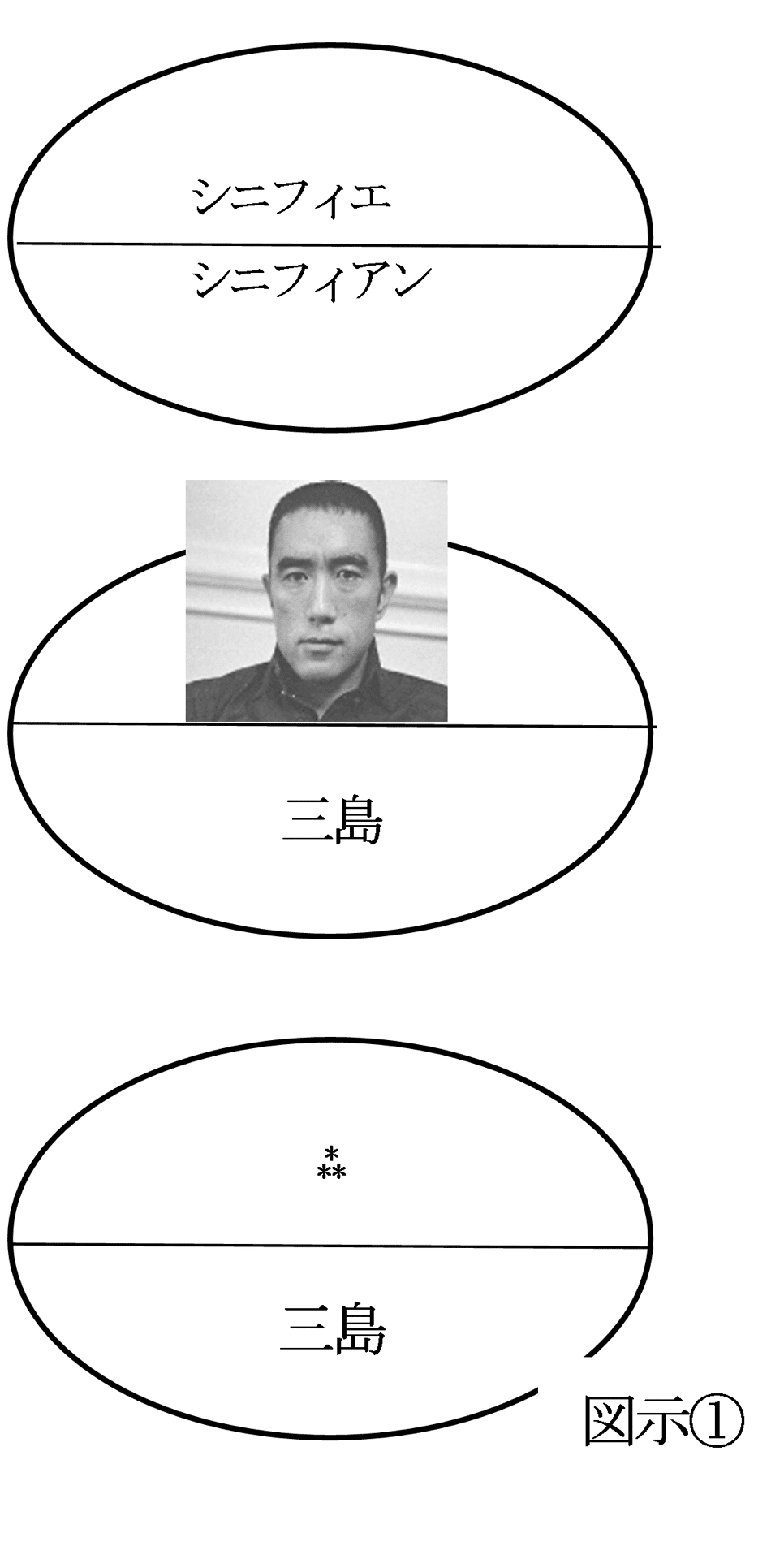

三島由紀夫のいくつかの作品は新潮文庫で手軽で読めるが、およそほとんどの作品に、節目に「⁂」というアスタリスクがみっつ並んだものが付く。「青の時代」「金閣寺」「鏡子の家」等のいくつかの彼の作品を読んで後年、この記号が「三島」を意味しているのではという解釈がおこった。じつにたわいもない発想だが、この仮説は個人的にかなり気に入っている。ソシュールの定義づける言語学の図式で表すと、次(図示①)のようになる。

この図式を鵜呑みにしてしまうのは危険である。それは意味されるもの(シニフィエ)であるはずの、少なくとも「三島由紀夫」あるいは彼が作家以前に呼ばれていた「平岡公威」と呼ばれる、昭和と共に生き、医師の誤診で戦争を不本意に逃れ、大蔵省もすぐにやめ、そして多くの著作を残し、1970年自衛隊市ヶ谷駐屯地で自決するまで、この世男一匹問いをぶつけ続けた、ひとりの男―と「⁂」は同じ記号になってしまう、正しくは以下の通りだ。(図示②)

三島、Mishimaがこの小説家であり、劇作家であり、随筆家、評論家、政治活動家、俳優、皇国主義者で、戦後、昭和日本のニュートラル化するひとつの流れに逆らった一匹の男を意味するように、「⁂」もまた、いま挙げたいくつかと同じく、彼を意味する記号なのだ。あとでこの「⁂」を文字起こしで入力する際、言うまでもないが私の原稿は手書きから始まっているどのようにして画面に出すのかわからなかった。「アスタリスク みっつ」とグーグル検索を施すと、かれは快く「HEY BROTHER! それはアステリズムって言うんだぜ」と教えてくれた。

「アステリクスを補助するんだ」

「アステリスクってなんだい? 何に使うんだい?」

「脚注をひくのに使うんだよ。文末やページの端に置くんじゃなくて文中に()抜きで、つまり割注を入れるのあるじゃんね。それを文の外に引っ張ってくれるのがアステリスクだよ」

「オーケー、ちょっと試してみようか。*1 」

「Oh~できてはいるぜ、ただどっかにいっちまった」

「 *2」

「とりあえず、もどってきたくれないかい?」

「わかったよグーグル。ところでアステリスクはアウステルリッツとなんかかんけいないの?」

「アウステルリッツ? 駅オタクのことを書いたゼーバルトの小説かい?」

「あれが小説とは限らないよ、小説とは言い切れないんだ」

「いや、小説さ」

読者はここでいますぐ「アウステルリッツ ゼーバルト」と検索してほしい、短気なグーグルは小説って断定してしまっているけど、それはきっと違う。小説であって小説でないものだ。私がいまここから始めようとしているのは、きっとそういったものだ。

Ⅱ

私はいろんな文章の、言葉の森を散策した。

それは時に無秩序に、ふしだらに、あるいは統率に則って、垂れ流れるマグマのように熱くあれば、騒音ともとれる金属の音楽のシャワーにぶちまけられるようなものでもあった。激怒した男の口から発散されるものでもあった。かわいい女の子の悲しみを嘆いたものもあった。奇跡の恋人たちの甘い夜のやりとりもあった。私はきままに発しては消えゆくはかない言葉たちを眺め、あちらこちらへ乗り込んでは耳をそばだてた。

「もう、やめにしようか」

ベッドの上でぽつりとこぼれた女の薄い声を、ラブホテルの街並みで聞き取れれば、すぐさまにそれがどこの部屋かをつきとめて、壁の中に侵入して彼らのロマンスの観客になりもした。壁の中は冷たく硬く、ひどく窮屈で、淋しいところだった。

男と女は名前を呼び合ったりはしなかった。一通りのやりとりのなかにあったのは、心ない荒い動物のような息切れと、肌のこすれ合う音と、股の裂ける音だけだった。(こればかりは三回きこえた。三回も股が裂けるなんてたまったもんじゃない)私には彼らが何をしているのか、おおよその見当がついた。

安保闘争だ。三島先生! 学生運動はまだ終わっちゃいなかったんだ!

Ⅲ

私は言葉を、発光しては消える言葉たちを聞いては覚え、そして忘れた。

数えきれない、日に日に、一時間一分一秒絶えまなく更新され発信されてくる言葉のいくつかを全て拾うのは困難だ。私はできる限りのことをした。半年前からそれは七つのジャンルに分けられた。

① オルタナティブ・ロックの歌詞

② 詩

③ 女子高生の私語

④ 悪意と深淵の淵に彷徨いつつ宇宙のごとく私語する死霊達

⑤ 友の助言

⑥ 友の愚痴

⑦ 「素晴らしい鈴木の鼓動」

私の隣で、〈鈴木京香〉と呼ばれている女の子が胸を上下させながら眠っている。彼女は名残惜しげである(吉本隆明「異数の世界へおりてゆく」の一部をもじったもの)女優と同姓同名の、私と2個下の彼女は、わたしたちの交友関係の間では立派な女優のようなものだった。

平気で嘘をつく、そして何度も未成年飲酒と未成年淫行の片棒を担がされた。そんなことしらねぇよ、と彼女は西脇順三郎詩集を読んでいた。

お前なんかに西脇が分かってたまるか!

Ⅳ

私タチハミンナ倒錯者ダ。私タチハミンナ、過剰ニ粘着質カ、過剰ニ流動的ナ〈りびどー〉ナノダ……。私タチハ、好キコノンデソウナッタノデハナイ。脱領土化シタ流レニサラワレテコウナッタノダ……。(G・ドゥルーズ F・ガタリ「アンチ・オイディプス」より)

私には、とびっきり不思議なこと―例を挙げるなら、空から女の子がふってくるとか―は起きっこないが、女子高生の友だちがひとりはいた。彼女は私のこと「太陽と戦慄」と呼ぶ、私は彼女を「こわれもの」と呼んだ。「こわれもの」は「太陽と戦慄」の隠遁する浜辺沿いの町にある、数少ないドラッグストアでレジ打ちのアルバイトをしていた。「太陽と戦慄」は胃が弱いフリをして百草丸やら買いに通った。通いつめれば「こわれもの」ちゃんは「太陽と戦慄」の顔くらい覚えてしまう。いつか「こわれもの」ちゃんと仲良くなったら私の家のおいでよ、なんてことを言ってみたくて仕方なかった「太陽と戦慄」は毎日「こわれもの」ちゃんが訪ねに来てもいいように部屋をくまなく掃除をし、暇さえあればインターフォンのモニターを除き込んで過ごした。だが「こわれもの」ちゃんがこちらの住所を知らないのを「太陽と戦慄」は気づいてはいなかった。それでも彼は何不自由なく彼女がやってくるのを待った。来るはずもなく何か月も過ぎた。いっこうにこないのでとうとう「太陽と戦慄」はレジをしてもらったあと閉店まで居座って彼女にきいた。もしかして私の家知らないのかい? と。彼女は「は?」とおどろいた。当然の反応だ。そしてすぐ彼女に沸き立つものは「嫌悪」だ。「太陽と戦慄」は感じ取った。身が引き締められ窮屈になる気がした。全て自分の招いたことにちがいなかった。女子高生のアルバイトは何で知っていると思ったんですか、とあいそ笑いをした。社会サイクルの円滑に回すためのそれは端的な終息のつけ方だった。「太陽と戦慄」はすぐに倣って謝りはしたがそれも社会の基盤を守るためだった。そしてことを収めきったところで「太陽と戦慄」は戦慄した。わたしはずっと君が来てくれるのをまっていた、口にしていた。そういった。詰まったり、ゆがんだりせず、まるで誰かが吹替えで私に合わせて、しかし今の私のなかには合わせずに、そういっているようだった。女子高生のアルバイトは苦笑いをし、もう少し上手に誘ってきてください、とそういった。あとで彼女と振り返るとそんなこと記憶にない、あなたがウチを押し倒したとか、ウチとは出会い系で知り合ったとか、痴漢の魔の手からあなたを救った(この街では男も被害に遭うよう中年の未亡人が痴漢を職業にしているという、男女平等を謳った団体もあるが、性別以前に触れられることを拒む人が大半なので発足から一年足らずで団体もろとも海にスモールバスごと沈められた)とか諸説あるが、彼女との結果的な共通認識としてはこの女子高生がほぼわたしのことを舐め腐って、そんな大それた、女子高生と仲良くしたいなんて挑戦的な輩は退屈しのぎのお遊戯に使えるだろうという十代の気まぐれであり、のちに彼女の足にひどく残るわけだが、バーコードリーダーを私にあてつけて私の価値を読みとっとたのである。きっとその若さゆえの甘さか、バーコードリーダーの精度の悪さか。

「じゃなんです、ともだちのでもなりたいのですか」

「そうです」

乾イタ、ソレデイテ、耳ヲ聾スル轟音トトモニ、スベテガ始マッタノハ、コノトキダッタ。私ハ汗ト太陽トヲフリ払ッタ。昼間ノ均衡ト、私ガソコニ幸福ヲ感ジテイタ、ソノ浜辺ノ異常ナ沈黙トヲ、ウチコワシタコトヲ悟ッタ。(「異邦人」アルベール・カミュ)

第二章「おまえは腐敗している」

ヌルヌルシタ地球 ソンナ球体ノ上デ オマエハ腐ッタタマゴ 銀河系宇宙ノ便所ノ中デ オマエハ腐敗シテイル (「出発」吉増剛造)

Ⅰ

私はこの章を手早く済ませたい。なんてったっ第七章まで続くのだ。だらだら書いている暇はない。第七章で待ちわびているはずの素晴らしい鈴木の鼓動を聞きに行かなきゃなんない。

私がまだ、「太陽と戦慄」とよばれていたころ、浜辺(ビーチ)の町の女子高生「こわれもの」ちゃんをよく家に招き入れて四六時中ふたりで「アンチ・オイディプス」の丸読みをして過ごしていた。読み上げるごとに本を受け渡し、改行のほとんどない文章から読みかけのところを探すのが面倒になった彼女はブックオフで私の持っているのよりずっとうんと状態の良い物を買ってきてくれた。おかげで彼女の背に回り込んで抱きよせる形から、厳粛な間をお互いにとれるようになり、向いあって読めば相手の視線がときどき自分の本を見つめる視線と交錯するようになった。「こわれもの」ちゃんはこちらの欲望を知り尽くそうとしていた。不思議なことではないが私はそれは望んではいないことだった。しかし答えることが彼女の歓びであるかのように考えていた。私も彼女の欲望がそうであるならば、答えるまでだった。

「でもそれって、すごく男性主体てきではないのかい?」

「こわれもの」ちゃんのなかで果てた私は―「太陽と戦慄」は合体を解除して身を大の字にしてからそうきいた。彼女は私により近ず、何にもとらわれることなく宙をただよった。不思議な体位で交わていた。私は右手と右足を床に立ち、その右足を彼女の左足と揃え、互いに仕事のない相手の片足を同じく自由な手で自分の胴体に引き寄せていた。しがみつくと胴体が揺れて接合部に響いた。こちらの性器はもげそうになった。お互いの床についている腕が悲鳴を上げて今にも割れるようになると、途端にその肘からじわじわと熱が伝わってそれが結合部に達して、体中が火照って、果てるのだ。それはおそらくアダム徳永も加藤鷹も佐倉まなも到達してはいない未体験ゾーンに違いない。濃いピンク色に染まったふたりは部屋の温度を上げて話し合うのだ。

「ウチも楽しんでいますよ」

「そうかな、私に合わせてはいないかね」正確には、むしろ私が彼女に合わせている節がある。男女間なんてどちらが合わせているかなんて大概、関係がこじれてから発覚するものだ

「そんなことないですわ」

一通りが済むと、どこまでも沈み込むソファに溶け合いながら、天井から吊るされたブラウン管テレビで映画をみる。決まって「アンダルシアの犬」か、でなければ塚本晋也の初期作品やデヴィッド・リンチだった。からだが、ロバの死体を載せてキリシタンをひっかけた二台のピアノをひきずっているように、重かった。

Ⅱ

「こわれもの」ちゃんとそんな日々を過ごす傍ら、常に私は浜辺沿いの交番に呼び出された。きまって未成年淫行の疑いだった。私は根がマジメだから毎度呼ばれれば出向く。その態度に所長は腰を抜かす。きっとよそで同じようなことをしていることがありがちな腐った町だが、唯一の良心と名が高い所長をほめたたえれば毎度飲みにいく仲になった。所長は酒が弱い。部下の丸刈り三世(彼は没落貴族だ)に介抱を頼んだら波打ち際に捨てられて死にかけ、(もちろん丸刈り三世はその後、女子高立てこもり事件の際、突入した特殊部隊との銃撃戦にて、誤射で頭蓋骨を貫かれ脳漿を女子高生にぶちまけて死んだ。享年35である)本部の笑いものにされヤケになって押収したハッパ吸うのがやめられない所長は私の「こわれもの」ちゃんとの関係を黙認するかわりに飲んだくれた際の送迎を私に頼むのである。浜辺を一望できる岬にある邸宅には夫人が所長と私を待ちわびていて、運賃をもらうついでに25mプールくらいある玄関で、夫人を私は抱く。精密機械の部品をひとつひとつ点検するように互いの身体をまさぐり合うといつもありえない所から、コンドームに押し込んだお札がでてくるのだ。夫人は浜辺の町で10年くらいまえに起きた連続婦女軟禁事件の被害者の妹であり、事件解決に尽力した所長のはたらきにほれ込んでその二年後に結婚した。所長45歳、夫人22歳のときである。知り合うきっかけが連続婦女軟禁事件とあって、所長はうまく夫人を抱けないのだ。異性のものにされる相手を見るのが、それを行っている自分が最中に夫人の姉を犯した犯人と重なり、うまくできないのだ。夫人は姉と重ねられるのはこれっぽっちも気にしておらず、むしろぞっこんである旦那よ、なぜ私を抱けないと嘆く夜が続く。夫人も所長も今ではかつての面影はないくらいにまん丸に太っていた。抱きごこちの深い夫人と身体を重ねる、いや重ねるというよりかは夫人の中に潜るに近い。このようにして私の性生活は「こわれもの」ちゃんとの丸読み→交番呼び出し→所長と飲み→夫人と不倫のルーティンを繰り返す。「こわれもの」ちゃんを抱けばすべてが付属してくる。連続婦女軟禁事件で結果的に逮捕されたのは私の同級生であり親友であった入見河卓乗(いりみかわたくのり)の義父入見河散巻寿(いりみかわちまきずし)という中年で、卓乗いわく冤罪だという。10年前の事件の真犯人を探すことが私と卓乗の青春だった。五年前だったか、卓乗は浜辺に打ち上げられて死んでいるのが発見された。散巻寿はいまも隣の隣の隣の隣の県にある四次元構造の刑務所に服役している。まだ20年は服役しないといけないけれど採用されている時間感覚が私たち娑婆と違うから出てきた頃には浦島太郎みたいになっているだろう。私と卓乗は真犯人に辿りついていたのだろうか、卓乗の熱意に面白半分について行っていただけの金魚の糞みたいな私は彼の死後ぱったりそのことに目向きもしなくなった。彼は真相に辿りついたから殺されたのだろうか、真相は入見河卓乗の死によって浜辺に打ち付ける波とともにかき消された。夫人の背にまわり、タイヤくらいはある尻にしがみつき、ぜい肉をかきわけその果ての局部に自分の奮い立たせた局部を押し付けこすり合わせ、犬のようにふたりして腰を振っているとおもむろに夫人が面白い声であの事件のことをあれこれべらべら話し始めた。今夜までそんなことはなかった。夫人の結婚は実は口封じにすぎないこと、旦那はインポにさせられたということ、常に私と旦那の暮らしは犯人に監視されているということ、女子高立てこもり事件はその犯人があることをカモフラージュするためのデコイにすぎないこと、入見河散巻寿は旦那の委託によって逮捕されたということ、いまだに婦女が売買の取引商材としてこの浜辺では扱われているということ、蓬莱峡の隠し砦に真相を握った男がいること、おおきな組織が関わっていること、本当は私の姉は事件の被害者でもなく、そもそも私の姉は存在しないということ、and etc……….溶けだしそうな頭がくぱぁーと開いて光線をぶっぱなしかけている私は変な啓示でもピンクと黒の模様をしたシマウマからうけとったかとおもったが卓乗の追い求めていた真相が藪から現れたから私は膣内射精どころではなくなって―いまなんとおしゃいましたか? すべて本当のことですか? と問い詰めると、いや、まずは済ませましょうと夫人は濁す。いや済まされないでしょ、口が滑って物事すべて洗いざらい言ってはいけないことすべて言いかけたじゃないんですか? イってない! まだ言ってないわ! ねぇ続けましょう、済ませてからよ。いやいや、済まされないでしょ。ん、ん、いや、いや、でもぉ……―

Ⅲ

「あれか、これか」と言いつづけて、7日間も波の打ち付ける岸辺に目を落として過ごした。全てが気になって仕方がないがそれは決してつかめることなく流れていく。波打ち際を岬のむこうから溶接してきたという男に出会った。彼はすっぽり頭が隠れるくらいの金属製のヘルメットをしていた。きけば耳の後ろと首の付け根の肉とつなぎ合わせているからもう二度と頭の中をぶちまける事はない、床屋に行かなくて済むという。男は自分のことを「オルタナ」と呼んでくれといった。どういう意味だい? ときくと彼は黙った。陽が沈んで、わからないと彼は答えた。

「波打ち際を溶接して、何か意味はあるのかい?」

「こうして時間の流れを繋ぎ止めておくんだ、知っていたかい? 波を止めれば時間は止まるんだ」

「時を止めることはできませんよ」私は彼にいった。なんとかっていう古代の哲学者のだれかが、同じ川に二度は入れない、といったように。

「はたしてそうかな?」オルタナはそう言い返した。おじさんが指をくわえている子供にうんちくを垂らしてばかにするときの目をしている。彼の着こんでいるジャンパーは溶接で飛び散った火の粉でやけどだらけの黒ずんだ肌が空いた穴からみえた。

「経過に気づいている、認識しているものはなんだ?」オルタナは私がこたえようとする前にこう答えた。「それは意識だ。変化、経過を認識する対象に向けた意識だ。認識の矛先を対象に向けてその変化に、つまり変化する以前の対象を記憶したことを前提にはじめて変化を定義することができる、記憶にある対象と変化したとされる対象の差異ではじめて変化を批評できる。だがその記憶した対象はほんとうに正しいのか? 何を根拠にそう認められるか? もしかしたら変化したと思えた差異がはじめから備わっていて見えていなかった要素に属した部分であったら? そういう風に作用する杜撰なものが人間の意識さ、意識が時間を操るのさ」

私はオルタナの暴論ともいうべき論理をなかば冗談に聞いていたが、途中からめんどくさくなって、だんだんと頭が鈍くなった。

「つまりなんです、この溶接ができていない、結局寄せては返す、波打ち際の溶接痕は意識を表出する道具というんですか?」わたしが要点を適当 にまとめるとオルタナは困った顔をしばらくして、そうも考えられると納得せずにいった。そして大事そうにいくつかの溶接痕を撫でながらこちらを見渡した。私はさらにそういった。

「それ、岸辺をみればできますよね、だいだいなんでまた繋ぎ止めるんですか、意味なくないですか?」

オルタナはわけも分からず、泣きながら浜の向こうに歩いていった。きっと私の時間もこうやって歩いて消えていくのをみて認識するのだ。

Ⅳ

有限性の悪夢にうなされた「太陽と戦慄は「こわれもの」ちゃんの胸に溶け込んで横たえた四肢とちっぽけで薄っぺらい胴がばたばた散らばる気がした。

「どうしたの」

「こわいんだ、終わっちゃう気がするんだ」

「なにが?」

「なにもかも」

「なにもかもねえ」なにもかもなくなるよ、と「こわれもの」ちゃんは布団からタコ糸を手繰り寄せて台所からコーヒーカップを手に入れて、あくびをその中へあけた。宙へ抛ると床にたたきつけられることなくコーヒーカップはタコ糸に絡まって、部屋にあくびを放出して浮いている。

「人生も! 明日も! 今日も!」

「人生ねぇ……Vivir!」

「……逃げだしたい!」

「いつも逃げだしてるじゃない」

「……まあね」

「失敗してしまった日に寝れないみたいな」

「そんなんじゃないんだ……もっと大きくて、こわくて、いやな感じなんだ」

小刻みに震えだした「太陽と戦慄」はがたがたと床を鳴らし始めたから「こわれもの」ちゃんはタコ糸を何十本も手繰り寄せて彼を宙に浮かせた。これで下の階のエアコンと融合したおばさんから下から箒でつついてくることはない。

「ねえ、あのね、もう今日は終わっちゃったんだけど、そのかわりに明日は来るし、明後日も後を追ってやってくるよ」

「……本当?」私はもう泣き崩れてむせていた。

「明日が見えている限り、明後日はその先にあるから」

「そうだね」私は至極当たり前のことに感謝して眠りにつける気がした。

「……でもやっぱり明日がこわい! 今日はなにも成し遂げられなかった! なのに次の日はやってくる! 朝になる! 明日になる! こわい!」

私をだきよせて「こわれもの」ちゃんは静かになってしまった。あの序の呼吸さえ感じ取れない程の静寂に「太陽と戦慄」の乱れた荒息だけが三三七拍子で続く。

「なにか成し遂げなきゃなんないわけ? 毎日」

「……ちがうの?」

「そんなことしたら、To doリストつくるだけで日が暮れちゃうよ

「……そうなの?」

「だから焦らずちょっとずつでいいんだよ、無理しないでさ」

Ⅴ

浜辺の街並みが丘の向こうで消えたあたりで「こわれもの」ちゃんはため息をつきはじめた。彼女は空気中に放ったため息をつかんでは、空のペットボトルでかきあつめてキャップで密閉した。車内はさっきサークルKで買わされ、彼女が吸い続けているキャスターの煙が充満していた。パトカーだから無線を拾うが無視をし、ラジオをずうっと流していた。

所長に呼び出されていつものように飲みにつれていかれてパブでべろんべろんに泥酔してうごけない所長を送迎するために一度交番に戻って使われていないほかってあるパトカーを運転して彼を拾って邸宅へ連れて行ったら道中所長宅がごうごうと燃えさかり、私は所長を連れまわしたパトカーのまま邸宅の庭にのりあげた。夫人を探しに火事場に乗り込んだ。無数の女性の悲鳴がいまにもこと切れそうないくつものそれがあたりに散らばって反響し、またはつながりあって聞こえ続けた。火が強く、もはやどこから室内に入ったかわからない。外壁もこげ落ちて火の粉を吹き出しつづけている。荒れ狂い、焼け炙り悶え続けている夫人がごうごう足元から腰そばでのびる火柱の群れの間をワルツでも踊る足取りで、焼けただれた顔を見せて現れた。はやく殺して! 殺してちょうだい! じわじわ死ぬのは嫌! ああ! と嘆いているのだろうか、その爛れた喉から煙がもくもく吹き上がって漏れたような音が出るだけで声にならない声をあげている。それより火が割れる音の方がおおきくてききとれない。私は邸宅の庭に所長を捨てて、パトカーのまま逃げだした。夜中の町なかを高速道路のように駆けぬけた。「こわれもの」ちゃんのいる家に向かった。彼女とふたり分「アンチ・オイディプス」とオルタナの話に感化されて古本屋で買ったベルクソン「時間と自由」を鞄にまとめて町を抜けだした。丘を越えると料金所があって、すかさず入り、遠くへ遠くへ、速度の世界の二進法の一部になった。生と死のイリュージョンだ。パトカーであることを忘れる走りだった。サービスエリアが見えてきて、タバコで腹を壊したから迷わずに入り、白線を無視して駐車した。個室の便座の蓋に、一冊のぼろぼろのノートが放ってあった。リングノートだった。表紙には「きょうちゃんの夏休み日記 3ねん2くみ 鈴木京香」とかいてあった。用を足しながら私はそれを読んだ。

「きょうちゃんの夏休み日記」には世界が書かれていた。

第三章 「きょうちゃんの夏休み日記(抜粋)」

僕ト一緒ニ歌ヲ歌イナガラ歩コウ/モウ一度素直ナアノ頃ニ戻レルソンナ気ガスル/疲レタ顔ヲシタ自分ガがらすニ映ッテイル/疲レタ顔ヲシタ自分ガがらすニ映ッテイル/モウ一度素直ナアノ頃ニ戻レルソンナ気ガスル/ソンナ気ガシタ(「少女の瞳に映る光景」MALICE MIZER)

7月21日 (編者註:7月7目当人の加筆修正である。この日記は市販の夏休み用の日記であるから7月21日からとなっている)

新しい時代が始まる(最近の加筆とみられる)わたしとたかとはみらいまでばいばいした。そのときまでのはしわたしだ。おりひめさんとひこぼしさんだ。この孤高がわたしをつよくする。きっと。たかとのおうちが2トントラックに乗せられて丘の向こうにきえていきました。ママに丘の向こうはどうなってるかききました。ママはあの先にはなにもないわ、虚無よ。お父さんもあっちに行ったきりよ、と答えてくれました。

たかととたかとの家族とたかとのおうちがごっそりなにもないところに、きょむにいってしまいました。ばいばい。

7月22日

ママとおばあちゃん家にいきました。おばあちゃんはわたしのお尻を舐める癖があります。

7月23日

たかとと去年行ったプールに今日は行きました。去年行ったプールにはなかった滑り台がありました。来年にはないかもしれません。そうおもいたいです。

7月24日

ごみみたいななつやすみです。(註:極端に筆跡が荒い)

7月25日

夏休みの宿敵(註釈:宿題の誤字とみられる)流しそうめんをしました。

7月24日

朝起きたらセミになっていました。

I WANNA BE YOU PINK

PINK ROLLING STAR

(「VOID」/大森靖子)

7月23日

コンビニでカリガリ君(ガリガリ君の誤字とみられる)を買ったらおじいさんにお尻を舐められました。初めてだったみたいです。https://www.youtube.com/watch?v=Eg5Tfvg27SI

7月22日(註釈:28日を消してそう書いてある。どのように28日を22日にしたかは一切説明されていない)

きょうは金にものを言う大学生のお姉ちゃんが彼氏とみられるおじさんを連れて帰ってきました。おじさんはけむりくさいです。けむりくさいさんはわたしのお尻を舐めました。

7月29日 7月21日註釈:ここまで同様、29日を棒線で消している。読者はここで彼女が逆行を行っていたことがわかる。なお次の日から時間が狂っている

たかとが引っ越す地点まで帰りました。止められませんでした。

13月32日

お姉ちゃんの彼氏さんがまだいて、お姉ちゃんがバイトでいないので二人で禁じられた遊びをしました。彼氏さんがおしえてくれました。とってもつまらなかったです。お姉ちゃんとよくしてるらしいですがよくわかりません。

53月42日

彼氏さんがわたしのことをお兄さんと呼びなさいと言ってきました。彼氏さんと言うとわたしを打ちます。禁じられた遊びをしてきます。お兄さんとは血が繋がっているんだよともいってきます。お兄さんと呼びます。

77月77日

以下の物語に続く。

第四章 仮面ライダー近藤THE MOVIE

愛欲の同時代ゲーム

妹ヨ、僕ガモノゴコロツイテカラ、自分ノ生涯のウチイツカハソレヲ書キハジメルノダト、ツネニ考エテキタ仕事。(「同時代ゲーム」大江健三郎より)

前回までの仮面ライダー近藤……、仮面ライダー近藤、ご存知よね? お父さん! 知らないとはいわせないわ!

生き別れの妹、京香を求めて放浪を続ける近藤秋太のもとに一通の手紙が届く。放浪者のもとに郵便的マルチチュードの網目を掻い潜ってきた一通の封筒には五百枚の四百字詰原稿用紙と京香のものとも思われる局部の毛が入っていた! 差出人には丁寧に革命組織『悪意と悲劇』と記されていた。『悪意と悲劇』の住所につられて四月一日から青春18切符を手に相棒(とされているが諸説ある、近藤に寄生しているという意見が次に有力である)安藤座座座衛門とともに四国は道後を目指す。しかしその道中『悪意と悲劇』のマッドサイエンティストことアキラ・アサダの改造テクスト「構造と力」につかまってしまった二人は改造人間にされてしまう!エクリチュール零になった安藤座座座衛門は近藤秋太の「八月の公園」を題材に八部構成ほどの小説を描き、近藤の命を狙う! 生死を彷徨う近藤はその窮地の中! 18切符と大江健三郎全小説コンプリートの力で仮面ライダー近藤に変身する!高額納税を達成した仮面ライダー近藤はエクリチュール零の安藤座座座衛門を「山口昌男」キックで撃破し、そのエントロピーによって「構造と力」も読破に成功する! 彼は瀬戸大橋を徒歩で渡り、香川県入りを成功するがここで『悪意と悲劇』の幹部コウジン・カラタニのエース「隠喩としての建築」がたちはだかる。現代思想を自己解釈する「隠喩としての建築」に仮面ライダー近藤は強化アイテム「政治少年死す」を使うが右翼の弾圧によって力を封じられ、あっさり倒されてしまう。

Ⅰ

マリンライナーで本州は岡山駅まで送り返された近藤秋太は「隠喩としての建築」の計らいによって市内のばら寿司工場の地下倉庫に収容されてしまった!

―君を四国入りさせた兵器開発部のアキラ・アサダの部下の尻拭いをここまでやらされるとはな。「隠喩としての建築」は部下にぼやきながら近藤秋太に拘束具を巻きつけた。近藤秋太は撃破されてから返信は解除されて気絶したままだった。

―おい!起きろ!「隠喩としての建築」の部下に近藤は腹を蹴られた。

―……くっ、おのれ「隠喩としての建築」!貴様は所詮、構造の言い換えに過ぎないではないか!西洋思想を消化したものに過ぎない! 腹をかかえて床に伸びたまま近藤は喚いた。

―ほざけ!貴様の理解力で「構造と力」を撃破したとはとても言い難い! 山口昌男実装によるものに過ぎない! それはお前の力ではない! お前だけの力だけではわたしに太刀打ちできなかったからな! 人間の作りしもの、自然の作りしものの見分けも貴様はつかぬない!「隠喩としての建築」は近藤秋太の胸ぐらを掴み、ダブル・バインド・キックをした。それはキックと名付けられているが足を使うものではなかった。近藤はそのダブル・バインドの非整合性と物理ダメージに苦しみ悶えた。

―友達と仲良くしてな!「隠喩としての建築」はそういい、ばら寿司工場の倉庫の扉を閉めた。ばら寿司と友達になった覚えはない! そう近藤は叫んだが冷蔵庫になっている倉庫はすぐにひんやりした。身もすくむ寒波がよぎって傷だらけの体に響いた。すでに吐く息が白く、喉奥まで冷え込んで咳き込んだ。

―……きおったか、アキタ。

――っ! その声! 安藤座座座衛門か!

冷蔵機械の目の前で捻り出す地響きのごとき声に近藤は吸い寄せられた。ばら寿司の材料の魚が詰められた木箱の棚をかいくぐるとビニールシートに広げられた、冷蔵庫とオートバイと融合した安藤座座座衛門がそこにはいた。近藤の浴びせた最後の一撃で右半身と左半身はばらけ、右の胴部から突き出したバイクのハンドルから前輪までが天井を向き、左の腰から下半身にかけて冷蔵庫になっていて中身をぶちまけて扉を開けたままになっている。三本生えてそれぞれ肘が四つになった右手は蜘蛛の脚のように伸びているが先端がひきつぶされていたり、裂けていたりする。筋や血管断面が割れた骨と並んで見えた。えぐれた脇腹が胸部に位置するところにあってちぎれた小腸が5、6本垂れていて、その下から並ぶようにオートバイの配管が刺さるように並んで一緒になってウニョウニョ芋虫みたいに動いている。左半身につなぎ止められている頭部は顎から指が生えていて唇をつかもうとしていて、額からは足首から爪先までの部位が角のように伸びている。女の乳房が首元に敷き詰められるように移植されているがいくつか乳首が毟られたり刃物で真っ二つに裂かれている。

―おまえ、それで生きているのか?

―へへ、言ってくれるじゃないか。もはやどっちかもわかっちゃいねえよ。

―ごめんてー!けど仕方なかったじゃん!俺は先に進まないといけなかったし。

―……ああ、許すけどよ、いや許せるかよ……おれは静かにここで虚しく死んでくんだぜ? 面白いだろ? ひどいこと言ってきたからこうやって散ってくんだぜ……ブザマだろ? おれはただ18きっぷで旅行をおまえとしたかっただけなのによ……おまえだけ仮面ライダーになってさ……なんだよ? どうしてだよ。

―おれだって好きで仮面ライダーになったわけじゃない! これでひどい戦いに投じられたんだ!おれに関わった奴はみんな『悪意と悲劇』に襲われた……!もう嫌なんだよ!仮面ライダーなんて!本当は!近藤は冷たい声で叫んだ。

安藤座座座衛門は血反吐を吐いてまだ動かせる半身を起こそうとした。頭の繋がった方の半身に腕は一つもないから闇雲に冷蔵庫が揺すられるだけで、離れた方の右半身がタイヤを動かしたり三本の腕が伸びたり曲がったりするがてんで起き上がることはない。痛い痛い痛い……痛いよ近藤……近藤、道後の坂が見えるよ……かっこいい温泉だよな……路面電車も最高だった……正岡子規がなんでか野球青年の格好した銅像になってたよな……宿泊先……見つけてくれてありがとよ……畳の上にベッドだったよな……あ……、あ……はぁ……着いたときのミカンのジュース……美味しかった、……よな……安藤座座座衛門の声がかすれて聞こえなくなってきた。

―何言ってんだ安藤座座座衛門! まだ道後温泉になんて着いちゃいねえよ!いまから!こっからが長いんだ!いまから36駅も過ぎないといけないんだぞ!わかってんのか!こんなところでへばっている暇なんてないんだ! さあいくぞ!安藤座座座衛門!

すると安藤座座座衛門はめいいっぱい力を込めてこう言い返した。

―もとはといえばおまえがしっかり倒さないからいけないんだ!こんな中途半端にやっつけやがって!これすごい痛いんだぞ!右半身の訳わかんねえんだぞ!

―ごめんて〜! そんなの覚えてないさ、君を倒してからすぐ瀬戸大橋歩いた方がうんとキツかった!

―薄情じゃないか!お前のそういうところ、嫌いだ!

冷却装置ががんがんと重々しい音を出し始めた。とたんに二人とも冷凍されてピタリと動かなくなった! 倉庫から近藤の声だけがいつまでも響いてきて「隠喩としての建築」の部下で門番をしていたばら寿司職員は漏らした。近藤は紛れもなくこう言っていた。

―ごめんて〜、ごめんて〜、ごめんて〜……

Ⅱ

「隠喩としての建築」は『悪意と悲劇』の総本部のある道後からわりと離れた兵庫の蓬莱峡の奥地にある隠し砦に戻り、25歳になった「鈴木京香」の膝枕で可愛い寝息を立てていた。「鈴木京香」は書きかけの日記をナイトテーブルに放って「隠喩としての建築」の雄虎のごとき豪血かよう額を撫でていた。「隠喩としての建築」は照れているのだ。猛烈に照れたまま寝息を立てているのだ。「鈴木京香」が声をかければ彼は目覚めているときと同じくらい明晰にこたえるのだ。「ねぇ、あなた」「なんだい」「『悪意と悲劇』って何たくらんでるの?」「そりゃ、あれだよ」「何よ」「あれだよ」「あれじゃわかんないわ」「革命だよ」「革命?」「そう、フランス革命みたいな派手な革命」「革命って……何のために」「決まってるさ、この薄汚い国を浄化させるんだ」「はぁ」「んでもっていったん更地にする。工事みたいにな」「えー、あたしここのローン払い終えてないわ」「ローンなんてなくなるよ、更地、だからね」「ここも?」「そうさ、この国土、全部」「なんだか怖いわ」「怖くないさ、水平になるんだ、家が建てやすい」「ひょっとしてあれなの『悪意と悲劇』って」「なに」「ほら、日本史ででてきた」「全国水平社?」「そうそう! そんなんだった気がする」「あー、もしかしたら幹部にいるかも」「ウソっ⁉ もう死んでいるはずだわ、戦前の団体じゃなかった?」「意志は死なないんだよ」「そうなの?」「そうさ、ぼくにも構造という人間のつくりし意志が生きている」「よくわかんないわ」「きっと君も持っているはずさ」「そうかな、どうやったらわかるの」「タバコ慌てて吸ったらさ、クラクラするときあるじゃん?」「ヤニクラでしょ?」「そうそう、それみたいな感じ」「はぁ」「神の啓示をうけとるような」「は? 宗教勧誘?」「ごめんごめん、君にもわかるように簡単に話しちゃった」「え、どういうこと、馬鹿にしてる?」「そんなことはない」「じゃあどういうこと」「もっとこう複雑なんだ」「うん」「存在を肯定するきっかけとして、なにかふっと通り過ぎるのさ」「風が?」「いやもっと神秘的なものが」「やっぱり宗教じゃない!」「存在するだけでもずっと神秘的なんだよ!」

Ⅲ

「隠喩としての建築」はこの翌朝『悪意と悲劇』から最後の指令をうけとった。それは白のカッターシャツの、かれがいつも左胸のポケットにしのばせるマルボロの一本にいつしか書かれていた。ひっかいたような棒みたいな字で、カタカナで書かれていた。「隠喩としての建築」は読みながら飲んでいたコーラを噴出した。そしてあんまりだと唸った。タバコにはこう書かれていた。

スズキキョウカヲシマツシロ、ニッキモショブンシロ

「鈴木京香」は隠し砦のてっぺんでぴいぴい泣いていた。自分の役目がもう残っていないと悟ったからではない、昨夜の「DIR EN GRAY」のYouTubeプレミアム配信を見逃したからでもない。それのアーカイブが残らなかったからでもない。とてつもない大きな何かに脅かされる、恐怖が漠然と迫っていると感じたからだ。

Ⅳ

「隠喩としての建築」はどうしても自分の手で最愛の「鈴木京香」を処理はできなかった。どうしてそうしないといけないかわからなかった。『悪意と悲劇』への忠誠心はもはやなかった。「隠喩としての建築」は「鈴木京香」をワゴンRにのせて逃げ出した。蓬莱峡の険しい崖道を転がるように、というかほぼ転がって下りた。「鈴木京香」は反対方向から射殺されないように後部座席に座らせた。彼女はずっと幽かなものになりそうで震えていた。名神高速にはいり、とりあえず名古屋方面に、『悪意と悲劇』の本部から遠ざかるほうへ車を走らせた。ガソリンのランプがついて『E』へ何度も目盛りがたたきつけ、目にとまったサービスエリアにドリフトで進入した。ガソリンスタンドに車を任せている間「鈴木京香」は死んだように眠っていた。死んでいるかもしれないと「隠喩としての建築」は声をかけた。「鈴木京香」は「……千の足が、日本を踏み均す……」と訳の分からないことをいった。ガソリンスタンドの店員に料金とチップを払うと、昨夜から便所に入っていないからか急な便意に襲われた。サービスエリアのトイレに駆け込み、大便をかましているとなぜか「鈴木京香」の日記とライターを握っていた。彼の両腕は共謀して日記を焼こうとしていた。彼の脳の伝達信号を無視して両腕はことを謀ろうとしたから彼は両足で両手の骨を折った。運転は足でやるしかない。ペダルとハンドル、両足でまかなえるか、口でハンドルをつかむしかない、そう考えていると便器が突如立ち上がり、歌いだした。屈強な雄々しい足でしっかりと地面を踏みしめて「隠喩としての建築」を載せたまま駐車場を洋式便器はつっきった。高速本線のなかへ飛び込もうとする足の生えた洋式便器はビートルズのI want you を歌っていた。歌い続けていた。彼女の日記は洋式便器不在の個室に落としたままである。時速100キロを超える乗用車の群れに「隠喩としての建築」は便器もろとも粉々になるまで轢かれた。

第五章「別れる理由」

タトエバ霧ヤ/アラユル階段ノ足音ノナカカラ、遺言執行人ガ、ボンヤリ姿ヲ現ス。―コレガスベテノ始マリデアル(「死んだ男」鮎川信夫)

Ⅰ

たとえば私たちの前に、ふたりのノブオが立ちはだかったとしよう、片方は私が日記の後半から始まるシナリオから右に挙げた詩「死んだ男」を想起させたノブオ・アユカワ、そしてもう片方に私たちに第五章を与えた、そして私―「太陽と戦慄」と「こわれもの」ちゃんの間にひとつの「別れる理由」を見出してきたノブオ・コジマ。私たちの道中立ち寄った旅館で一休みにすることになった。旅館と言っても五階建てのいわゆるホテルのいでたちをした旅館である。私は「きょうちゃんの夏休み日記」にくびったけだった。温泉に入ろうが、飯をとろうが、「こわれもの」ちゃんとセックスしようが、水を飲もうが、小便をしようが、逆立ちをしようか、風呂に入ろうが、ずっとずっと、読んでいた。あきれた彼女はタバコを吸いに一階のロビーの隅にある喫煙所に居座った。私はそれを見てはいないが、「鈴木京香」の日記にはすでに記されている事柄だった。「こわれもの」ちゃんは喫煙所でノブオ・アユカワとノブオ・コジマと出会って、たわいもない世話話を始めていた。

「お姉ちゃん、まだ女子高生でしょ」とノブオ・コジマはきいた。

「馬鹿言うなよ、もう大学生だよな」とノブオ・アユカワはいった。

「いや、女子高生だね」とノブオ・コジマは静かにいいかえした

「どうしてわかるんだい君、小説家としての観察眼かい?」

「何を言うんだい、ぼくは女子大の先生やったんだぞ」

「ええ」そうよ、と彼女は大人っぽく低い声でこたえた。

「女子高生と女子大生の見分けなんかつくか! 四捨五入すればおなじじゃないか!」とノブオ・アユカワは怒鳴った。

「きみ、詩人だろ、そういう感性僕よりあってもいいんじゃないか」ノブオ・コジマはいいかえした。

Ⅱ

翌朝のことである。ふたりのノブオと私と彼女は朝食を摂った。ノブオ・コジマ、私、「こわれもの」ちゃん、ノブオ・アユカワ、の順で一列に座った。ふたりのノブオは私たちを挟んで箸で指しあいながら論争をしていた。ノブオ・アユカワはときどき「こわれもの」ちゃんを覗きこんでまじまじと観察した。部屋に戻ってしばらくするとノブオ・アユカワが午前中にテニスをしましょう、昼から雨の予報だからと誘ってきた。不思議と彼女はつられ、私はなかばいやいやだがレンタルのウェアに着替えて、半日500円もするラケットとシューズを借りて、旅館の裏手の森を少し歩いたところのコートに行った。コートには黄色い高級が散乱していてすでにふたりのノブオはまったく続いていないラリーをしていた。わたしと彼女がはいり、ダブルスになると「こわれもの」ちゃんのサーブでノブオ・コジマの眼鏡は粉砕されてしまった。彼女は私を頼るような目で見てきたが、私は前衛でボレーもせずに「鈴木京香」の日記を読んでいた。

「オオエくんに頼んでひとつ眼鏡をわけてもらおうよ」とノブオ・アユカワは提案した。「大丈夫さ、ぼくも一緒に行ってあげるから」

ウチも行きますと「こわれもの」ちゃんはついて行った。

Ⅲ

その日は暮れても「こわれもの」ちゃんは帰ってこなかった。雨も降らなかった。私はあれから日記を読みながら一人で壁打ちをし、昼過ぎにやめにして部屋に戻り、温泉に入り、着替えて少し仮眠をとり、旅館から少し歩いたところにあるうなぎ屋に行き、深夜に部屋へ戻り、1人で眠った。翌朝起きてみると彼女の寝にきた形跡はなく前の日のたたまれたままの布団が私のよこにあった。私は首をかしげたまま朝食を摂った。昨日と違い、この日はバイキング形式だった。喫煙所の向かいにあるだだっ広い食堂にいったいどれだけの人が泊っているのかと震え上がらせる量の料理が華奢ないくつものテーブルに敷き詰められていた。ソーセージ、スクランブル・エッグ、ベーコン、ひじき煮、鮭の塩焼き、マカロニサラダ、グルテン、レタスサラダ、イワシの佃煮、ヨーグルト、パセリ、ポテトサラダ、梅干し、納豆、フライド・ポテト、あさりのみそ汁、白米、食パン、ロールパン、紅茶、コーヒー、オレンジジュース、みかん、パイン、パイ、リンゴ、チーズケーキ、ショートケーキ、キウイフルーツ、プリン、豆乳、成分無調整牛乳、片栗粉、バター、クリームチーズ、ココア、エナジードリンク、大麻、コカイン、コカ・コーラ、ペプシコーラ、ライム、スピード、葉巻、タミフル、百草丸、湿布、男性用下着、MDMA、女性用下着、使用済み靴下、堤下の息を詰めたボトル、ドアノブ、食器用洗剤、マヨネーズ、ローション、未開封コンドーム、古本、鍋敷き、エタノール、オリーブオイル、青脂、しょうゆ、塩コショウ、カラオケボックス、おしぼり、ヌタウナギ、押し売り業者、スナック菓子、人肉、ゼリー、ジェル状のなにか、アルミホイル、塩酸、清掃員のおばちゃん…………

私は正方形に九個仕切られた皿すべてにマカロニサラダを入れ、空いたテーブルに腰を掛けた。食堂には私しかいなかったが、吹き抜けになっている厨房の奥の方からシェフが出刃包丁を手にしたままこちらを見てくるので、ハッとして、しっかりとした椅子に座り直した。唇の太い線をにんまり曲げて笑顔をシェフは見せてくれた。しばらくしてノブオ・アユカワが思いだしたようにスタスタスタスタ……とあらわれて、あさりのみそ汁と白米、佃煮、おひたし(これは完全に見落としである)を揃えて私の向かいにすわった。かれの肩口からシェフがまた出刃を突き出してにらんでくるのでノブオ・アユカワに知らせるとかれはハッとして私の隣へ座り直した。短い《あいさつ》をノブオ・アユカワとするとかれは擬古地のない笑顔をした。かれに続く形で見知らぬ老人がはいってきて、食器用洗剤とエタノール、大麻、女性用下着をやたらめったらに皿に積み、私とノブオ・アユカワの向かいに座った。シェフはこちろに目もくれず出刃包丁をぺろぺろ舐めている。どうやら初めてだったらしい。

「そちらの方は?」私は仲のいい人に向けるような声できいた。

「ああ、かれをまだあなたにみせていなかったですね」ノブオ・アユカワはむっと笑ってみせた。見知らぬ老人は破裂した風船のようにしぼんでいる。皺が何重にも重なり垂れているので容貌が掴めない。

「だれなんです」

「彼は、ぼくの『詩』なんです」ノブオ・アユカワは不貞腐れた時のたれ模様の顔で嬉しそうな明るい声でそう答えた。表情から彼の心情を読むことを私はあきらめた。

「詩? 詩ですか」

「そうです、ぼくの『詩』です。詩ではありません」

「そりゃあなたの詩でしょう、私はこんな詩書いたことはない」

「あなたのではありません、ぼくの『詩』です」

「わかったからわかったから、随分長生きされたんですね」

「ええ、数多くの人にかつては読まれました。しかしもう今では、あまり多くの者に目をとめてもらえなくなりました。ノブオ・コジマくんの『小説』も似た境遇です」

「彼はなにをたべるんですか」私は『詩』のもってきた皿をみてきいた。

「ぼくの『詩』がですか? そりゃ言葉ですよ! こいつはおもしろい、私の吐き捨てた言葉ひとつひとつ覚えて身体に刻み込んでいるんです! 健気でしょ?」

私は気味悪がった。マカロニサラダが皿を離れて巣に帰ろうとしていた。『詩』と呼ばれている老人の下腹部に裂傷があって、蛆虫みたいに無数のマカロニがその中へもぐっていった 。

第七章「素晴らしい鈴木の鼓動」

旅館のロビーから玄関へ一通手紙をよこしたくなったとノブオ・アユカワはわたしにいい、一枚のナプキンペーパーを渡してきた。彼はそのまま玄関をでて森の奥の離れの小屋があるからそこへ行くという。私はついてはいかなかった。彼の通った後の玄関口に一通封筒がおちており、それを拾い、裏のテニスコートの傍にあるテラスで封を切るとあたりに昨日よりも硬式の球が転がっていて蠢いている。なかには便箋がいちまい私宛になって入っていた。差出人は「鈴木京香」となっていた。あの日記と同じ、端正な字づかいで書かれていた文面には詩が引用されていた。私がその詩が誰によって書かれたか分かるとあたりのテニスボールは真顔になって止まった。

別離のうた

愛を求め

出発するひと

あたらしい世界をたずね

遠くへ行くひと

お別れの言葉はいらない

夜明けの道はまっすぐで長いが、

立ち止まってはならない

ぼくらのこころに

まだ燃えている彗星の

一千年の別離もさびしくはない

ひたすら求め たずねて行き

またいつか めぐりあおう

春は来らず

喜びなき代の美しきひと

手紙には、あの詩人の『詩』だけが引用されているだけだった。文面なんてものはまやかしだ。「鈴木京香」は「言葉」のなかでしか生きられない。なんだ、と私は確信した。あの日記、あの日記のなかの「言葉」たちひとつひとつに彼女が在る。「言葉」ひとつひとつが彼女なのだ!

「太陽と戦慄」はむせび泣いた。私とテニスボールたちは訳もなく転がった。風が吹いたのだ。確信がふいたのだ。

「鈴木京香」の鼓動を「言葉」を介して、私は、そしてあなたは、きいている! きいている!

第六章「書けなかった第六章へ」

道具トイウモノハ、本質上、《……スルタメニアルモノ》デアル。コノ、《……スルタメニアル》トイウコトニハ、有用性、有効性、使用可能性、便利性、トイウヨウナサマザマナ様態ガアルガ、コレラガヒトマトマリノ道具ヲ立テ全体ノ全体性ヲ様成シテイル《……スルタメニアル》トイウ構造ノナカニハ「ナニカアルコトへ向ケテ指示スル(「存在と時間」マルティン・ハイデガー)

Ⅰ

焼けて潰れたミーのカー、はめてもう一度ユーのキー、焼けて潰れたミーのカー、はめてもう一度ユーのキー。ゆらゆら帝国2枚目のアルバムのラストナンバー「ミーのカー」はプログレを彷彿とさせる間の長い曲25分35秒。ロード・ムービーにぴったりかもしれない、事実この物語もそうだ旅館の駐車場で音を立てて燃え、てぺしゃんこになったパトカーを私は眺めながらそうつぶやいた。「こわれもの」ちゃんを羽交い絞めにしたノブオ・コジマと初めて見る丸眼鏡の男が火の車に飛び込もうとする彼女を必死にとめている。私との治外法権であった夢の車はもうなくなってしまう。フロントにいた係員がぞろぞろあらわれて消火器を持ってきたり、消防、警察に通報したりしている。

―えらく、燃えとりますな。呑気な口ぶりでノブオ・アユカワは「太陽と戦慄」に連れて黒い煙を見ていた。彼や私のように見物する輩が駐車場に散見された。粘着質な臭いのする黒煙にむせかえるものがいれば、熱風に熱い熱いと自分に引火したと勘違いするものもいた。

「あれ、おたくの車でしょう」

「ええ、そうですね」

「盗難車、でしょ」

「やや語弊がある」私はしらを切った。

「女子高生つれて旅行するくらいだ、パトカーだってきっと無茶もしたでしょう」

「ええ、まあそうですけど」私は興味なさげに日記に目を戻した。

「パトカーの手に入れ方お教えくださいませんか?」

「そんなの簡単ではありません」私は一通りの、あの浜辺町でしてきたことを話した。

「ほう、となると、あの女子高立てこもり事件のあった?」

「いつです」

「おとといかな」

「おととい?」私たちがここに来た日、私が浜を出た日だ、私は考えた。所長の家が燃えたの翌日だ。「どういう事件で」

「それもどうも不可解で、交番勤務巡査が犯人グループに拉致されましてねパトカーでね、でもって女子高のひとクラスに乗り込んで、18時間ほど籠城を決め込んだというんです」

「変ですね」

「警官も人質にしておけば突入を回避できると思ったんでしょうかね、30人近い女子高生がいるだけで充分人質の価値があるでしょうけどね」

「そのパトカーって」

「ええ、もちろん、今そこで燃えているものそっくりですよ」

「はぁ」

「巡査は突入してきた特殊部隊と犯人グループとの銃撃戦のさなかに流れ弾で死んだらしいです」

「ほかの人質は?」

「それが犯人グループを捕まえてからというもの、まるで神隠しにでもあったかのようにぽつねんと!」

「はぁ」

「ほんとうにご存じないですか?」

ええ、と私は答えた。すでに「鈴木京香」の日記で読んだ内容である。今朝読んだ項目である、ちょうど「仮面ライダー近藤」の挿話のあとに記述されていた。

「彼はだれです? コジマさんと一緒の」わたしはきいた。―彼はノブオ・コジマの『小説』なんですか?

「いえ、かれはケンザブロウ・オオエですよ」ほら君の連れが彼の、コジマくんの眼鏡、壊しちゃったでしょ、あんときに眼鏡を借りたんだよ、彼」私には見覚えのない話だった。ただ「日記」にはすでに書かれている。―その時以来からぼくらと彼女はオオエ・ケンザブロウくんのとこによく遊びに行っているんだ。兼三郎、堅三郎、庚三郎、賢三郎、健三郎……

「彼は何者なんです」

「小説家ですよ。知らないんですか? 世界で認められるくらいに。まだこれから随分先の話で、30年くらい昔のことだけど」

「はぁ……私には世界がどういうものか分からなくなってきました」

「どうしてだい?」

「あの日記には、鈴木京香の日記には、世界が書かれているんです、けどその日記は日記のかいた彼女自身なので、つまり世界は鈴木京香ってことになるんです!」

「日記って君がいつもよんでいるものかい?」

ノブオ・アユカワは喜怒哀楽をすべて詰め込んだ顔をしてかなぎり声でそういった。「見せて下さい」

私は少し見せたくはなかった。小学生の筆跡で書かれた他人の日記が恥ずかしかったからだ。

「見せなさい」ノブオ・アユカワがとびかかってきた。「ぼくにみせてごらんなさい!」

Ⅱ

パトカー火災の原因は整備不良という結果になった。消防による鎮火のあと、速やかに別の処理業者が現われ、どこかに持って行ってしまった。フロントにきくとパトカーだけが行くことの許される「車の墓場」があるのだという。警察の実況見分が行われたが、燃えたパトカーが盗難車であるという事実は骨抜きに、つまりなかったこととすることを前提に進められた。なぜ君はパトカーなんてのってたんだい? とケンザブロウ・オオエは初対面の「太陽と戦慄」を追求した。とてもいい気分ではなかった。すごく、すごく嫌な感じだった。彼は私に「彼女への責務を君は果たすべきだ、そうしなければならない、なのにきみは、ななのに」などどどもり詰まりながらの説教を初対面の私にした。

「太陽と戦慄」にはこれっぽちも分からなかった。

Ⅲ

次の日になるとノブオ・コジマとケンザブロウ・オオエは彼女、私の連れていた女子高生と一緒に出発してしまった、彼らは蓬莱峡に寄り道をしてケンザブロウ・オオエの故郷四国は松山へむかった。「太陽と戦慄」が起きた頃にはノブオ・アユカワの『詩』である老人が腹の上から皮膚を破き、蛆虫をだらだら出しながら舌足らずの口で懸命に説明してくれた。「太陽と戦慄」は別段追いかける気はおきなかった。それは時系列が正確でないということの延長である、と彼は考えていた。

君はそれでいいのかい? ノブオ・アユカワはタバコをくゆらせて「太陽と戦慄」にいった。平気なのかい? 無数の「悪意」に満ちた『声』たちが地中奥深くから私たちをゆすぶる気味の悪さがあった。「死人」たちの言葉に惑わされているわけじゃない。自分でその言葉たちに邂逅している。その道を進んでいるだけなのだ。

あの娘、あのふたりに連れてかれちゃっていいの? ノブオ・アユカワはこちらを覗きこんだ、タバコの燃え殻がほつれて「太陽と戦慄」の靴に落ちた。

私はあの日記のなかに生きているひと……鈴木京香をずっと求めているひとなんです。でもたどり着けない、たどり着けやしない。もう彼女は私の幻想のなかにしかいない。どういう笑顔をしていたかとか、どんなものが好きだったのかとか、もうわからないんです。万能の幻なんです。私の幻が実際の彼女を亡き者にしているんです。言うなれば、私は本物の彼女を殺している……!

―だからあの娘を代用したってことかい?

ノブオ・アユカワはまるで泣きじゃくる私を叱る顔で至極真剣に、ゆっくりと言い聞かせるようにそういった。君に振り回された彼女はいま、死に損ないの作家と本当は死んでいるのにそれに気づいていない作家に、好き放題にされようとしているんだぞ。君はそれでいいのかい?あまりに無責任じゃないのかい?

私に責任なんてもんはない! あるのは何も上手くいかないつながりのない日々だ! 何が今日だ、何が昨日だ、何が明日だ、本当は別々で何もつながってやしないじゃないか! 昨日が実際は明日だったり、明日あることが実は昨日の出来事だったりしてるじゃないか! メリハリのない時間のごちゃ混ぜ! 生きているのか死んでるのかわかりゃしないじゃないか! 私は怒鳴り散らした。

ハリウッド的暴れ方をしてチグハグな表情で感情の読めないノブオ・アユカワにむかって私の心情を表現しようとおもった。

まず喫煙所のブースに突進して突き破った。玄関に出るとガラスの自動ドアめがけてフロントのソファを投げつけた。止めに入った従業員をかわして股に蹴りをいれ、階段沿いの装飾ひとつひとつラインマークのポールを振り回して叩き壊した。天井のシャンデリアに飛び乗って落とした。客室の鍵を突進で破壊して部屋のなかを荒らした。部屋に男がいれば水を張った浴室に投げ込み、悲鳴を上げる女がいればベッドに縛りつけた。ソファや枕をかじって出てきたワタを女の口に詰めた。鏡を叩き割って小刀くらいの破片で浴室に頭から突っ込んだ男の股下を十文字に裂いた。吹き出す血はあまりにも多く、ユニットバスと洗面所は真っ赤になった。足の付け根の動脈が切れて管が突き出した。ちぎれてブラブラに揺れたままの陰茎を引っこ抜いてベッドでおとなしくしている女の口に押し込んだ。女は何も言わなかった。女の唇が裂けると部屋を出た。

5階建ての客室のすべてにこれをして回った。

玄関に戻るとノブオ・アユカワは私を待ち伏せていた。驚愕と嫌悪というより、安らかな死人の棺に入れられた顔をしていた。

「全員、はじめから死霊だった」と私は断言した。

「君、なぜそれが見分けられるんだい?」ノブオ・アユカワはいった。それは「悪意と悲劇」の団員名簿をみないとわからないはずだと。

「生きているか死んでいるかなんてわかったもんじゃない、だけどこの手でやっつけてしまえば少なくとも過去として生きていたということ、現在として死をもちえたといえるだろ」

「形而上学かね」

ノブオ・アユカワは震えだした。ぶくぶく膨らみはじめ、玄関のフロントと融合した。大きく開いた口が私を丸呑みしようと広がってきた。その皮膚は震えている。もはやかつての人間の形をわすれた彼はどたどたと駐車場に私を咥えて取り出した。あらゆるところから……すべてが「太陽と戦慄」をあざ笑う声がする。薄汚い笑い声がする。

How I wish, how I wish you were here

We're just two lost souls swimming in a fish bowl

Year after year

Running over the same old ground

What have we found?

The same old fears

Wish you were here

(「Wish You Were Here」Pink Floyd )

もう一度、暗い森のなかへ、山の中へ

*1 どうだい?できたかい?

*2どうしたらいいんだい?