ゼロから始める刀剣鑑賞〜歴史音痴の入札鑑定チャレンジ〜

日本史を真面目に勉強したことがなかった歴史音痴の会社員が、刀剣乱舞をきっかけに刀剣鑑賞会に通い始めるようになった、そんな記録(自己紹介記事のつもり)

はじまり

刀剣乱舞を始めたのは、リリースから数ヶ月経った2015年の年末。帰省中で暇だったので、何となく始めてみました(当時、周囲のオタ友やツイッター上でめちゃくちゃ流行っていたので)

しかし残念ながらゲーム自体にはあんまりハマれず、しばらくやってすぐ放置していました。この時ゲームにいまいちハマれなかった理由は、私自身に歴史に対する興味関心があまりなかったことが原因の一つかな…と思っています。

転機があったのはそれから約半年後となる2016年の夏頃。友人が遊びにきた際にミュージカル刀剣乱舞のDVDを持ってきてくれて、一緒に鑑賞したのがきっかけで一気にハマりました。私のような歴史音痴にも分かりやすく楽しめるストーリーだったので、入りやすかったのだと思います。

放置していたゲームの方も真面目にプレイしはじめ、真剣にレベリングをするようになりました。

この当時の私は、ゲームを進めながら2.5次元やアニメなどのメディアミックスを楽しみ、キャラクターとしての刀剣男士たちを愛でる充実したオタクライフを送っていました。

そうだ、博物館行こう

刀剣乱舞のブームにあやかって、日本各地の博物館が刀剣乱舞とコラボ展示を始めました。もともと博物館や美術館へ行くのは好きな方でしたが、「日本刀」を見るために博物館へ行くようになったのは、刀剣乱舞がきっかけでした。

しかし恥ずかしながら、私は超絶歴史音痴でした。「鎌倉と室町ってどっちが先?」くらいのヤバさ。学生時代は理系だったため、日本史を真面目に勉強したことがありません。センター試験も社会科は倫理で受けましたし(覚えることが一番少ないので)

そこでまずはYouTubeで受験生向けの日本史解説動画を見て勉強しました。刀剣乱舞で歴史を覚えたと言っても過言ではありません。

博物館に行くようになって思ったこと、それは、「日本刀の見方、まったく分からん…」

本当に最初はまったく分かりませんでした。ええ本当に。まず解説が難しすぎませんか。日本刀って専門用語が多いですよね。「沸(にえ)」とか「匂(におい)」とか、何…?それ…??という感じでした。地鉄の見方も分からなかった(鉄に模様なんてあるの…??と思っていた)

日本刀を見るポイントが分かればもうちょっと楽しめるようになるのかな…とは思いつつ、そもそも勉強の仕方もよく分からず、何となく漫然と博物館に通う日々でした。

パネルだけじゃなくて後ろの刀もちゃんと撮れよ〜!!と、当時の私に言いたくなる歯痒い写真ですね。2018年1月頃の佐野美術館でのとうらぶコラボです。

それでも足しげく博物館に通ったおかげで、最低限の刀剣用語は少しずつ覚えていきました。

思い出深いのは2018年秋に京都国立博物館で開催された「京のかたな展」。200振りもの刀が展示されていて、とても見きれない程でした。今の知識を持って過去に戻ってもう一回見たいです。

はじめて触れた刀

長らく私にとってガラスケースの向こうの存在だった日本刀。その認識が変わるきっかけとなる出来事があったのは、2019年の秋頃のことでした。

都内某所で地元の愛刀会が主催する刀剣展があり、友人と一緒に何気なく足を運びました。

そこで、愛刀会の方が声をかけて下さったのです。

「日本刀、持ってみる?」

なん……だと……??

せっかくの機会だと思い、展示終了後に、展示されていた刀を実際に持たせていただきました。この時、実物の刀を触らせていただいたのはほぼ初めての経験でした(厳密に言うとこれより前に一度刀を触らせて頂く機会はあったのですが、その話はまたそのうち)

この時に思った感想はまず「重い…!!」ということ。

初めて感じる日本刀の重量。不思議なことに、新しい刀ほど重く感じました。古刀は長さの割に不思議と軽いように感じたことを覚えています。新々刀や現代刀はめっちゃ重く感じました。どうしてだろう…

入札鑑定チャレンジ

そんなご縁があって、そのまま誘われるままに愛刀会に入会し、月一くらいの頻度で鑑賞会に通わせていただくようになりました。

鑑賞会って、ただ刀を鑑賞するだけではなくて、入札鑑定というものをするんですね。茎(なかご)を隠した状態の鑑定刀が何振りか準備されて、姿や地鉄、刃文など諸々の特徴から、その刀の作られた時代や地域、刀工名を推定するんです(推定した刀工名などを札に書いて提出することから入札鑑定と呼ばれます)

もう、最初はビビってしまってなかなか入札なんてできませんでした。博物館に行き始めた最初の頃に比べれば多少は勉強した気でいましたが、実際に刀の銘を隠された状態で時代や地域を推定しろと言われると、まったく分かりません。

ありがたいことに、入札後は講師の先生がちゃんと解説をしてくれるので、最初のうちはこの解説をメモるだけでいっぱいいっぱいでした。

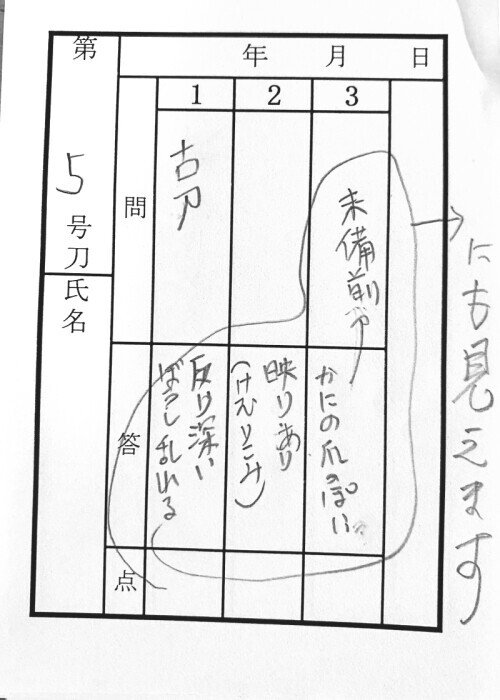

勇気を振り絞ってはじめて入札できたのは、鑑賞会に通いはじめて半年くらい経った頃。その時の初入札の札がこちら。

がんばってることは伝わる良い札じゃないか…!!?ちなみにこの時の正解は室町時代加賀の刀工藤島友重でした(かすってもいないけど特徴は捉えてますよね…??)

藤島友重については先日行った大加州刀展の記事でも書きました(8月いっぱいは臨時休館だそうです…)

もっと厳しい一本入札の鑑定会ではこんなグダグダな入札は許されないんでしょうね…。そういうところは融通のきく会なのでとても助かっています。

これから

歴史に興味のなかった社会人が刀剣乱舞にどハマりして日本刀の見方を真面目に勉強するよになったお話でした。長々と自分語りに付き合って下さってありがとうございました。

鑑賞会に通いはじめたのが2019年の11月頃、それから緊急事態宣言で一時的に休会になったりしつつも、2021年8月現在も月に一回の頻度で通っています。ようやく一年半の素人ではありますが、できれば刀剣鑑賞は一生の趣味にしたいと思ってます。

日々勉強したことなどを忘れないようにどこかに書き記しておきたいと思い、noteを始めてみました。

とりあえずまずは時代だけでも分かるようになりたいな〜!!