美食の角

『直幹申文絵詞』の一場面を覗いてみよう。

この絵巻は、鎌倉時代の名作の一つである。他の多くの作品と同じく、物語はすでに『古今著聞集』、『十訓抄』など現存するいくつかの説話集に収められ、広く読まれ、知られていたものだった。絵巻は、したがって熟知された物語を文字で再録し、それにあわせて絵を描き込み、新しいビジュアルの命を吹き込んだ。語られた出来事は十世紀後半のものであり、絵巻が作成されたのは十三世紀半ば、約三百年まえの様子を鎌倉時代の人びとが思い描き、画像に起こし、それが今日に伝わったということだ。

作品は、あわせて四つの場面から構成される。主人公の橘直幹は官位を願い、申し文を作成して帝に差し上げた。文の文言は帝の怒りを買い、願いは叶わなかった。しかしながら、書の名人である小野道風に清書してもらった申し文そのものを帝が大事にし、内裏が火災にあって炎上されたおり、帝がわざわざそれの安否を尋ねられたとの伝説だった。

ここに、注目を与えたいのは、作品の第一段、直幹が文を作成する件の後半部分である。

文を完成し、満足げに筆を右手で握る直幹の視線の先やその周りには、数えて七人もの子供がはしゃぎまわっている。なかには、よちよち歩きの手伝いの幼児の姿はとりわけ微笑ましい。(「古典画像にみる生活百景・手伝う」)そのような主人公の邸宅を囲む土塀の外には、これから眺める街角の様子が展開した。

街角は、小さな神社から始まった。祠の前に一人の老女が腰を屈めて祈る。

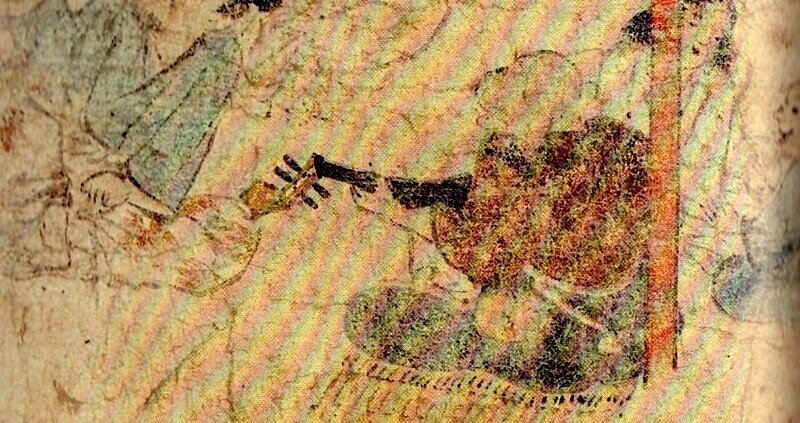

それに続く鳥居の下で二人の子供が遊び、そして一人の琵琶法師が莚を広げてその上に腰かけ、鳥居の柱に背持たせして一節を語る。

街角の全体を一つにまとめるのは、この琵琶法師のはずだが、しかしながらかれの前に座る二人の男を含めて琵琶の演奏に集中する人は一人もいなくて、人びとはあくまでもそれぞれ異なる作業に打ち込み、あるいは熱心に選んだ相手と会話を交わす。この街角に展開された風景から一つのテーマを見出そうとすれば、それはきわめて簡単だ。食である。

鳥居を囲んで展開した三つの店は、いずれも売り物を食を中心とした。右から左へと店を順番に見てみよう。一番目では、二人の男はなにやら大きな入れ物の中でものの下拵えに取り掛かっている。手にした道具からすれば、絶えずかき混ぜているといったところだろうか。

続きの店の店頭は賑やかだ。大きな魚が並び、店主は鍋の中でなにかを作り続けている。すべての空間を埋めたように形やサイズの異なるものが整然と並び、高いところに草履が懸かっていることにはなんとも場違いのような感じが禁じえない。

狭い路地を隔ててもう一軒の店には、売り物の構成はかなり似通っている。目立つのは重石をかけた紙ぐらいで、物語の主人公の手もとにある文と呼応する。店主は店前の老女と熱心に会話を続けるが、店を持たないで歩き売りをしている同業者だろうか。

視線を戻して琵琶法師の近くを見よう。ここに生き生きとした一瞬が生れた。琵琶の語りを楽しむ一人の男は身を翻って物売りの女性に向き、食べ物をまさに購入しようとしていた。女性は、高足の下駄を履いているが、町中を機敏に歩き回り、頭に載せた箱の上には、今出来立ての美食が詰まっている。いま風に言えば、新幹線の中のワゴン車、野球観戦のビールガール、といったところだろうか。

ここには、食卓は一つも現われず、食べ物を口にする様子さえ一つもない。しかしながら豊富で多彩な食べ物は、いずれもそれを所有したり、拵えたりする人びとのためのものではなく、やがてこれを消費する人びとのために用意されたものだ。この場面全体に漂った空気は、豊かな食を強く匂わせ、食への異様といえるほどの情熱を感じさせてくれる。

ここに展開された風景は、十世紀の平安時代とは言わないが、十三世紀の鎌倉時代のことをどこまで確実に伝えているのだろうか。そもそもここまで発達した市場がはたしてどこまで存在し、人びとの消費はどのようにして行われたのだろうか。第一、人びとの手の中に握っていたのは、貨幣だったのだろうか、それが何だったのだろうか、課題は絶えず、興味が尽きない。

この段の全容を、国会図書館所蔵の模写を借りて見てみよう。(国会図書館蔵『直幹申文絵詞』)

なお、すでに四年ほど前になるが、「琵琶法師がやってきた!」という小動画を作ってみたので、最後に添えよう。