社寺散歩|長谷寺|奈良

足指骨折から1ヶ月、まだ散歩はダメだとお医者さんに言われました。

いまこそ、その御御足に触れたいと思うxicano(しかの)です。こんにちは。

今回は奈良・長谷寺です。

長谷寺

奈良県桜井市初瀬731-1

真言宗豊山派総本山

西国三十三所観音霊場 第八番札所

朱鳥元年(686)道明上人が天武天皇のご病気平癒のため『銅板法華説相図』を初瀬山西の岡に安置したのが始まりといわれます。

のち神亀4年(727)、西国三十三所観音霊場の開祖である徳道上人が聖武天皇の勅願によって本尊十一面観世音菩薩を造り東の岡にお祀りになりました。

仁王門

長谷寺の総門。

両脇に仁王像、楼上に釈迦三尊十六羅漢像が安置されています。

扁額は後陽成天皇の御宸筆

登廊

399段の登廊

平安時代、長暦3年(1039)春日大社の社司 中臣信清が子の病気平癒のお礼として建てました。

399段は思ったよりもキツかった。

前回訪れたときはもっと楽にスイスイ登った記憶があったのですが、御朱印帳で確認すると28年も前だった 😅 若かった。

宗宝蔵

春(3月〜5月)、秋(10月〜12月)

拝観無料

登廊の途中にある宗宝蔵では長谷寺に伝わる宝物(国宝・重要文化財など)の数々を拝見することができました。

入るといきなり閻魔大王率いる十王(冥府の裁判官)たちがズラリと並んでいて一瞬たじろぎます。😱

愛染堂

本堂(国宝)

ご本尊:十一面観世音菩薩 (重要文化財)

近江国高島の楠の霊木を用いて3日で造り上げたといわれる長谷観音の御身の丈は三丈三尺(10メートル)。

現在の御像は天文7年(1538)東大寺仏生院実清良学の作と伝わります。

私が訪れた日は『大観音特別拝観』が行われていて、ご本尊 十一面観世音菩薩さまの御御足に触れることができました。

(手を伸ばせば届く、なんなら抱きつきたい衝動に駆られ.....。もちろん自重😅‼)

慶安3年(1650)徳川家光により造営された大殿堂。

10メートルを越えるご本尊を納める正堂と参拝する礼堂が屋根で繋がる入母屋造の国宝本堂は懸造りで山の傾斜に建てられています。

大黒堂

尊像は弘法大師の御作と伝わります

弘法大師御影堂

昭和59年(1984)総檜で建立されました。

本長谷寺

朱鳥元年(686)道明上人が『銅板法華説相図』を鋳造し、本尊としてお祀りされた場所だと言われています。

現在の本堂『今長谷寺』に対して『本長谷寺』と呼ばれています。

五重塔

昭和29年(1954)、戦後はじめて建てられた五重塔です。

陀羅尼堂・菩提院

本坊(重要文化財)

寛文7年(1667)徳川将軍の寄進により建立されました。

明治44年(1911)炎上しましたが大正13年(1924)総檜造りの大殿堂として再建されました。

私が訪れた日は「本坊・大講堂特別拝観」が開催中で、『大観音大画軸大開帳』ご本尊 十一面観世音菩薩の原寸大掛軸(レプリカ)を拝見することができました。

高さ16mの大掛け軸は明応4年(1495)罹災した本尊を再建するための設計図として作成されたものだそうです。レプリカは凸版印刷のデータスキャン技術で作成されたのだとか。😲スゴイ!!

二本杉

源氏物語・玉鬘の舞台となった場所です。

はせ越(芭蕉)句碑

里見弴揮毫の大伴坂上郎女 歌碑

鐘禮乃雨者 零尓家良思母

※

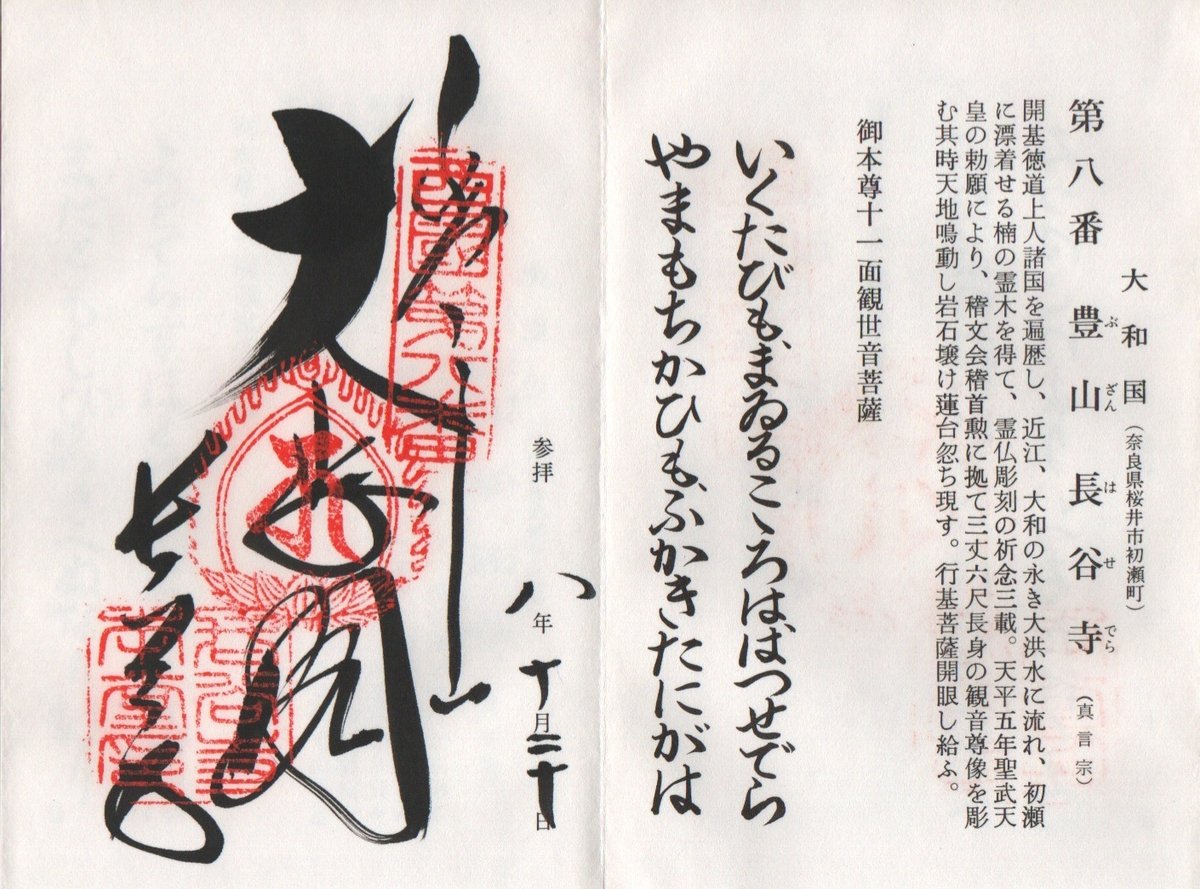

御朱印

西国三十三所:大悲閣(右)

(上)今回いただいた御朱印は2種(他にも数種あります)

(下)こちらの御朱印は28年前、平成8年(1996)に私がはじめて長谷寺を訪れた時に頂いた御朱印です。

西国三十三所観音巡礼をしてみようと思い立っていちばん最初に訪れたのが長谷寺でした。(まだ満願していません。😅)

参詣日 2024年5月14日(火)