兵庫県高砂市、にくてんの記録

昭和30年代(1955年代)まで、広島県内各地の多くのお好み焼店ではおでんが食べられていた。

僕が聞いた限りでは、広島市、呉市、尾道市因島、福山市などだ。

鉄板の上に置かれた鍋で常に温められており、お好み焼が焼き上がるまでの繋ぎに食べたり、大人が酒のアテにしていた。

この絵は広島市在住の画家、ガタロさんの作品だ。

1955年頃、広島市中区立町の路地にあった「大井」という店で、ガタロさんの同級生の母親が営んでいた。

そこにはこう書いてある。

立町の路地、一本それた路地に梟画廊あり

その路地にお好み屋があったが子供たちの多くはお好みを喰わず、もっぱらそこのおでん、ちくわ、こんにゃく一つにソースをたっぷりのせて喰うた。

店主は哭いていた。

確かに絵の左側に座った子供たちはお好み焼ではなく、ちくわやコンニャクを食べている。

お好み焼が半折なのもこの時代ならではだ。

なお、この店ではおでんの具をお好み焼に入れることはなく、お好み焼には蒲鉾を入れていたとのこと。

ガタロさん曰く、おでん一つが10円くらいで、ソースをたくさん使うから店主は儲けにならんと嘆いていたそうだ。

それでも息子の友達だから、無下にできなかったのだろう。

なお、左下で本を読んでいる特徴的な男性について訊くと、それは四国五郎さんだよ言われた。

四国五郎さんも戦前の一銭洋食や戦後のお好み焼店についていくつも作品を残されている。

その後、広島市内ではおでんを置いているお好み焼店は減少し、鉄板の上でソースをかけておでんを食べる文化は廃れた。

しかし15年ほど前まで、呉市から竹原市辺りの島しょ部を含め、お好み焼におでんを入れる文化が残っていた。

現在、お願いすればおでん入りをやってくれるのは呉市三条「みやおか」、呉市音戸町「しんちゃん」、広島市西区三篠町「美和」の3店のみだ。

なお「美和」のルーツは音戸町である。

その昔、尾道市因島出身の東ちづるさんが「因島ではお好み焼にコンニャクを入れる」と語ったのも、おでんのコンニャクだった。

しかし、現在でもお好み焼におでんの具を入れる地域がある。

それが高砂市で、そのお好み焼を「高砂にくてん」と呼ぶ。

にくてんとは、お好み焼の最も古い呼び名で、その後、洋食焼き、洋食、一銭洋食などと呼ばれるようになり、戦後からお好み焼に統一された。

「熱狂のお好み焼」を書いている時から、調査したいと思っていたが、コロナ禍でずっとペンディングになっていた。

2022年5月、やっと落ち着いたので調査することができたのだ。

高砂市でにくてん提供する店が結成した団体「にくてん喰わん会」のウエブサイトにはこう書いてある。

「にくてん」とは高砂流のお好み焼のことで、昔はお好み焼きではなく、「にくてん」でありました。

他の地域でも同じ名前があるようですが、一番の違いは、「味付けされ、煮込まれたじゃがいもが入っている」ことです。

もちろん歴史は古く、戦時中にはこんな話をよく聞いたようです。

「死ぬ前にもう一度あの(近所の馴染みのお店)にくてんを食べたい」と・・・。

昭和一桁にはもう「にくてん」があったことはわかっています。

こんな高砂の食文化を大切にして、永く伝えていかなくてはなりません。

平成16年(2004年)に「にくてん喰わん会」が結成され、15店が加盟した。

当初の加盟店のうち現存しているのは6店と4割しか残っておらず、新規出店は2店しか見つけられなかった。

高砂市のにくてんの現状はどうなっているのか?

最初に訪れたのは「ふじわら」で、かつて高砂市の名店と謳われた「あぼし(S42年(1967年)創業)」の鉄板と焼き方を引き継いだ店だ。

インターネットの情報によると営業時間が不定とあったので心配していたが、幸いなことに開いていた。

この店の品書きを見出し写真に使っている。

よく読むと、シンプルなにくてんはスジ肉すら入らないことがわかる。

ただし、最もスタンダードな具はスジ肉だと教えてもらったので、スジ肉入りのにくてんをお願いした。

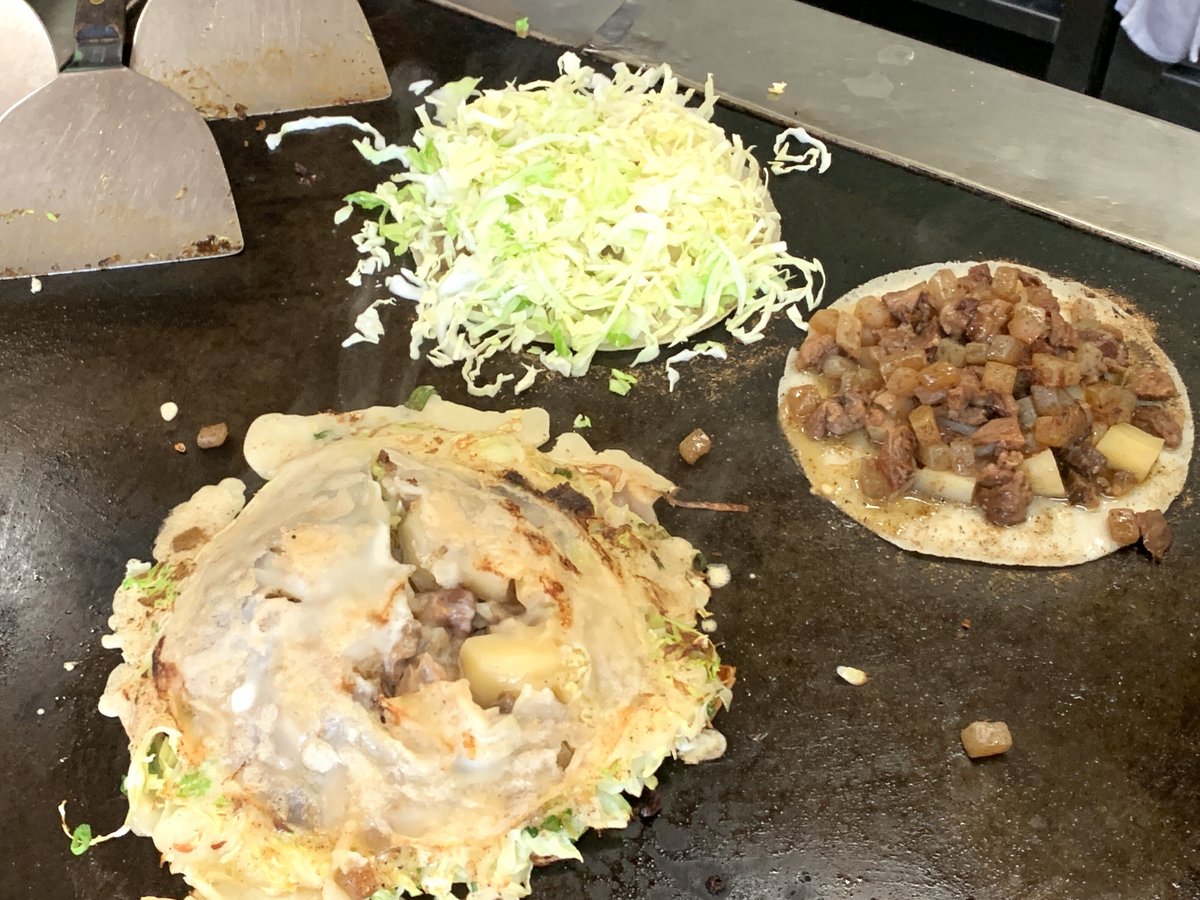

焼き方はさらりとした生地を丸く伸ばし、魚粉を散らし、醤油ベースの汁で煮た3cm角くらいのジャガイモを10個くらい置く。

その上からスジ肉とコンニャクを煮たものを重ね、千切りキャベツ、天カス、青ネギの順に積み上げる。

豚バラ肉、茹でイカ、茹で海老を加える場合は青ネギの上に重ねる。

そして上から生地をバシャッと振りかける。

粘り気のない生地なので、生地は中まで染み込み、本体の周囲に流れ出るがお構いなし。

タイミングを見計らってひっくり返し、ハグルマソースを主体に複数社のソースをブレンドしたものを塗って出来上がりだ。

広島のお好み焼に慣れていると、玉子を使わないことに驚くが、玉子が安くなったのは昭和30年頃からで、それまではお好み焼に玉子は使わないのが基本で、入れてほしい時は家から持って行った。

高砂市のにくてんは、戦前の形を今に伝えているため、玉子なしが基本なのだ。

コロナの影響で、店内飲食は不可となっており、おばちゃんは「遠くから来てくれたんだから食べてって言いたいけれど、なし崩しになるからねぇ」と申し訳なさそうだった。

いやいや大丈夫だよ、食べられるだけで嬉しいよと礼を言って店を出て、公園をネットで探したが遠いので、風通しの良い川辺りに座って食べることにした。

箸を付けてみると、おや?

これって豚肉、茹でイカ、茹で海老が全部入ってる?

おばちゃん「広島の人が高砂のにくてんを食べになぁ」と嬉しそうだったが、随分とサービスしてくれたなぁと食べながら感謝する。

お好み焼のおばちゃんって、全国どこでも人情が厚い。

ひっくり返す前にたっぷりお玉一杯分かける生地が全体に染みて、ネチャつく仕上がりになっているのではないか?と懸念していたが、食べてもあまり気にならなかった。

それよりも最初の生地の厚みのほうが気になったくらいだ。

ソースはさらりとしてウスターソースに近く、ハグルマソースをベースに複数社をブレンドしているとのこと。

このソースとにくてんの相性が素晴らしい。

ジャガイモには出汁と塩が効いてソースとの相性がいい。

栃木県佐野市のいもフライがそうであるように、ジャガイモとウスターソースは相性が良いのだ。

スジ肉は赤身主体で、コンニャクと一緒に炊いてある。

圧力鍋を使うのかと思ったら、普通の鍋で「圧力鍋を使うとおいしゅうならんのよ」とのこと。

この店のにくてんは、高砂市で僕が食べた中では最もボリュームがあった。

「ふじわら」の創業は平成21年(2009年)と新しく、店主は元看護師と言われていた。

「まさか、にくてんのおばちゃんになるとは思わなんだわ〜」と笑われていたのが印象的だった。

次に訪れた店は昭和38年(1963年)創業、おそらく高砂市で現存する最老舗「くろさわ」だ。

外観を撮ったはずが残っていないので、グーグルマップで見てほしい。

中心辺りに写っているので、拡大してもらえばしっかり確認できる。

現在の店主のお婆さんが初代、今は三代目になる孫夫婦が切り盛りされている。

メニューはものすごく豊富で、重ね焼きのにくてんもあるが、それよりも混ぜ焼きのほうが多いし、焼そば、モダン焼、ねぎ焼、そばめし、焼飯、とん平焼に定食まであった。

焼き方はさらりとした生地を鉄板の上で円形に伸ばし、魚粉、細切りのキャベツ、青ネギ、スジ肉とコンニャクとジャガイモを煮たもの、天カスの順に積み上げて、上からさらりとした生地をかけて、ひっくり返す。

しっかり焼けたらもう一度ひっくり返して元に戻し、それを半折にしてオタフクソースを基本としたソースを塗り、青海苔と鰹節をかけて完成だ。

「ふじわら」とは具材の積み方が違うねと話をすると「店によって違うのよ。ウチは前からこの焼き方だったけれど「にくてん喰わん会」でB-1グランプリに出ていた時は、生地の上にスジコンをのせて、キャベツの順で統一していた」とのこと。

また「ふじわら」では最もベーシックなにくてんにスジ肉が入らず、コンニャクとジャガイモだけとなっているが、同じく「にくてん喰わん会」でスジ肉入りを高砂にくてんと呼ぶことに決めたのだと教えてもらった。

なるほど、つまり元々の高砂市におけるにくてんは、入れる具を指定しなければ、コンニャクとジャガイモ、キャベツと青ネギだけの料理をにくてんと呼んでいた。

広島市において、豚肉と玉子と中華麺を入れてほしいという意味で、肉玉そばと呼ぶのと同じだ。

「ふじわら」の品書きは、昔ながらの表記法なのだ。

なお「にくてん」なのに肉類が入らないのはややこしいので、この店ではその料理を野菜焼と呼んでいると教えてもらった。

ちなみに、豚肉を入れると豚肉のにくてん、イカを入れるとイカのにくてんになる。

呼び名と実態に食い違いがあり、前提を知らない人は混乱必至なので、徐々にお好み焼という誤解が少ない呼び名に統一されたのではないか?と僕は考えている。

兵庫県は姫路おでんが有名なように、昔からおでんが日常食であり、呼び名は「かんとだき」だったようだ。

ちなみにおでんのルーツは関東の焼き田楽で、豆腐やコンニャクに味噌を塗って焼いて供していたが、提供の都度炙るとなると時間がかかるので、お湯で煮て置き、注文を受けたら味噌を塗って供するようにした。

短気な江戸っ子は提供が早いことを喜んだのだろう。

これを煮込み田楽と呼ぶ。

この煮込み田楽がダシ文化の関西に伝わり「東夷(関東の田舎者)はお湯で煮るようだが、ダシを引いて味付けした汁で煮れば旨いじゃないか」ということで関西において煮込み田楽の改良が行われた。

この料理を関西では関東炊き、関東煮と呼び、その後、全国化した際、田楽の女房言葉、お田楽が訛っておでんになったというのが定説だ。

高砂市において「かんとだき」という言葉が使われていたのは史実に沿っている。

にくてんを半折にするのは昔の流儀とのこと。

一銭洋食時代は広島県内でも半折で提供していたが、ボリュームが増え、鉄板から直接食べることが喜ばれるようになって衰退した。

なぜか鉄板から直接食べる文化が伝わらなかった呉市のみ、現在も半折の文化が残っている。

にくてんの生地はふわふわでトロリとしており、山芋でも入っているのかな?と思ったら、玉子は入っているが、山芋は入っていないとのこと。

混ぜ焼きと共通の生地なので、そのような特性に仕上げてあるのだろう。

ソースはオタフクソースとのことだが、ウスターソースがかなり混ざっているように感じた。

にくてんは戦前の文化を伝えるものなので、ウスターソース的な味付けが正しいようだ。

続いて訪れた店は昭和44年(1969年)創業の「ミナミ」だ。

店主は「にくてん喰わん会」を結成した時の会長で、現在は事務局長。

上記2店とここはぜひとも訪れたかったので、3店とも開いていてラッキーだった。

「ミナミ」のにくてんの焼き方は「ふじわら」とも「くろさわ」とも違っていた。

広島県内では地域毎にはっきりと焼き方が異なり、8類型の焼き方があるけれど、高砂市のにくてんには、そのような型がないとわかった。

前述の通り「高砂にくてん喰わん会」でスジ肉が入ったにくてんを「高砂にくてん」とするという意識統一が行われる前は、コンニャク、ジャガイモ、キャベツ、青ネギ、天カスというプレーンなものがにくてんと呼ばれていた。

B-1グランプリで勝つためには食べた人たちの票を獲得しなければならないので、肉系が入らないオリジンのにくてんでは厳しいと判断し、最も一般的な具であるスジ肉入りを「高砂にくてん」と呼ぶことにしたようだ。

「ミナミ」の高砂にくてんは広島のお好み焼のような、少し粘り気のある生地を鉄板に薄く円形に伸ばし、魚粉、青ネギ、ジャガイモ、キャベツ、スジコン、天カスの順で積み、上から生地をふりかけて、ひっくり返す。

にくてんの上から肉押さえで軽く押さえて焼き、ひっくり返して元に戻し、中心付近にオタフクソースを塗る。

それを半折にして、パタヤソースを塗り、青海苔と紅生姜で完成だ。

店主である元会長にお話を伺うと「昔のにくてんは牛肉が入ってたんだ。加古川に屠場があったから手に入りやすかったんだろうね。

生地に細切りのキャベツをのせて、薄く切った牛肉を引っ張って伸ばして、さらに薄くしてのせて焼くんだ。

鉄板の端には鍋があっておでんが温められていたから、チクワなんかを刻んで入れてもらってた」とのこと。

おそらく、昭和12年の日中戦争以降、徐々に牛の正肉が手に入りにくくなり、入手できたスジ肉、コンニャク、ジャガイモなどをこの街では定番のおでんにして、その具から生み出されたのが現在の高砂にくてんと感じた。

また、生地、キャベツ、薄切りの牛肉で作る昔のにくてんは、現在、神戸市長田区で食べられている肉焼と全く同じものである。

肉焼は昭和30年頃までにくてんと呼ばれていたので、戦前までのにくてんは、神戸市でも高砂市でも同じ名称、同じ料理だったことがわかった。

既にお腹いっぱいだったが、高砂駅前に「まほうのてっぱん」という事前調査では見つからなかった新店ができており、そこにもにくてん焼があると書いてあった。

ちょい飲み可と書いてあったので、取りあえず行ってみることにした。

若いけれど親切で人当たりの良い店主に話を訊くと、開店してまだ一ヶ月とのこと。

なるほど、事前情報がなかった訳だ。

にくてんの話をすると「自分は姫路出身なので、高砂のにくてんのことはよくわからないのですが、店を開くと高砂駅前なんだからにくてんを出せという声が多くて、自分なりのにくてんを作ってみました」とのこと。

そこへ他の席からにくてん焼(とこの店は呼ぶ)の注文が入ったので見せてもらった。

玉子と山芋が入ったふわふわとろとろの生地にざく切りのキャベツを加えて鉄板の上に流す。

あれ?にくてんじゃないのかな?と思っていたら、その上にスジコンと煮たジャガイモを置くではないか!

なるほどねー!

使う具材のみ決まっていて、焼き方が決まっていないのであれば、混ぜ焼きでもいいじゃないかというアレンジだ。

キャベツが混ざった生地本体はとろとろで、ひっくり返すのも難しいほどだ。

具の上から追加の生地&キャベツを重ね、ひっくり返す。

ドーム状の蓋をしてしっかり焼き、再びひっくり返して元に戻す。

ブラザーソースを塗り、チーズを散らして完成だ。

店主曰く、40代以上の人たちはコレジャナイって言いますとのこと。

我が国ではコロナ前まで外食産業は増加し続けていたが、高砂市は人口の減少以上に、宿泊業・飲食サービス業の数が減っており、にくてんを出す店も減りつつある。

そんな中で新しいことをやってみようという試みは評価されるべきと感じた。

B-1グランプリから脱退して以降「にくてん喰わん会」の目立った活動も見られないし、色々やってみることは大切と思う。

5月にも関わらず、この店にもおでんが置いてあり、店主が姫路出身だけあって、生姜醤油で食べる姫路式の食べ方を提案してくれた。

以前、自分でもやったことがあるけれど、芥子ではなく生姜醤油で食べるおでんも旨いのだ。

今回は難しかったが機会を作って、姫路の老舗おでん店も訪れたいと思う。

お好み焼の原初の呼び名である「にくてん」という言葉が兵庫県高砂市と兵庫県神戸市長田区に残っているのであれば、中間にある兵庫県明石市はどうなのだろう?と調べてみた。

すると「風花」という店で提供されており、昔はよく食べられていたが、現在、明石にくてんが食べられるのは当店のみと書いてあった。

スジ肉とジャガイモが入るのは高砂市と同じだが、コンニャクは入らない。

生地の上に、スジ肉、ジャガイモ、キャベツ、豚バラ肉、青ネギ、天カスと重ね、生地を上からかけてひっくり返す。

仕上げは明石市のドリームソースだ。

高砂にくてんでも豚バラ肉のオプションがあるので、コンニャクの有無だけが異なり、ほぼ同じ料理であることがわかった。

明石市でもにくてんは食べられていたのだ。

神戸市長田区では、にくてんという表記が残る店は「ゆき」のみであり、2022年5月現在、にくてんという言葉が最も残る地域は高砂市ということがわかった。

そして、高砂市のにくてんは衰退傾向にあった。

日本中のローカルラーメンがご当地ラーメン、地ラーメンとして注目されているように、ローカルお好み焼にも注目してほしい。

特に高砂市は歴史と伝統があり、お好み焼文化財として記録する価値があると感じた。

それがこの記事である。

日本には、まだたくさんのローカルお好み焼があるので、訪れて記録を残したいと考えている。

いいなと思ったら応援しよう!