長野県塩尻市|センサー導入による鳥獣被害対策で、稲作収入が7倍に増えた事例

長野県塩尻市が取り組んだICT活用事例をご紹介します。

塩尻市は「ICT街づくり推進事業」として、総務省による支援や他の地域と協力・提携してICTを普及しています。

----- 余談 -----

この長野県塩尻市は、数年前に大ヒットした映画「君の名は。」のモデルとなった諏訪湖であるところです。この塩尻市は聖地になっているようです。

----- 余談終わり -----

イノシシが水田を荒らすことによるお米の収穫高減少

塩尻市が直面していた課題は、イノシシが水田を荒らすことにより米の収穫高が減少してしまう点でした。

農家にとっては、農作物の収穫が減ってしまい、最終的には売上が下がることにもなるため、深刻な問題でした。なんと稲作面積の約85%が被害にあっていたようです。特にイノシシによる被害が深刻で、イノシシは獣臭が強烈なので、荒らされてしまった農作物は出荷できなくなってしまいます。

当時から電気柵や罠を設置するなどの対策はされていましたが、効果は限定的でした。

獣検知センサーを設置してデータをクラウドへ

そこで、水田に獣検知センサーや罠捕獲センサーを設置しました。

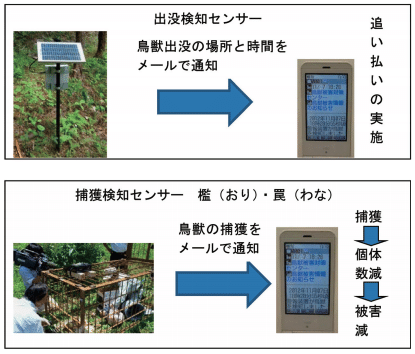

◯獣検知センサー

センサーが獣を検知すると、サイレン音やフラッシュの光で追い払います。また、鳥獣が出没した場所と時間をメールで通知します。

◯罠捕獲センサー

罠を仕掛けておいて、獣が捕獲されたらメールで通知します。

このように、センサーを導入しただけでなく、センサーが検知した情報をクラウド環境にあるシステムへ送信し、その情報を農家などの関係者へ地図付きの情報としてメールで配信しました。

地図付きの情報がメールで送られてくるため、農業者はどこにイノシシが出現したのか分かります。これまでは闇雲に罠を仕掛けていたのですが、出没場所や移動時間・移動ルートが分かるので、頻繁に出没する場所へ効果的に罠を仕掛けることができます。

それだけでなく、捕獲後にもメールが通知されるため、捕獲後の処理も迅速に行うことができるようになりました。

被害面積が85%から0%へ、稲作収入は7倍へ

獣検知センサーと罠捕獲センサーの導入により、被害面積が減少し稲作収入が大幅に改善されました。

◯水田被害面積

実証2年目で被害面積を0%にすることに成功しています。

導入前 :85%

実証1年目:20%

実証2年目: 0%

◯稲作収入

水田被害が減ることで毎年稲作収入が増え、2年目で約7倍に増えました。

導入前 : 354万円

実証1年目:1,890万円

実証2年目:2,362万円

稲作収入が7倍近くになっている点は素晴らしい成果だと思います。

YouTubeに動画が上がっていたので、もしご興味のある方はぜひご覧になっていただければと思います。

センサーネットワークによる鳥獣被害対策(総務省動画チャンネル)

ポイント

ここまで大きな成果を出せたのは、検知センサーを導入しただけではなく、クラウド環境を使って情報を共有できたからだと考えられます。

今回の鳥獣対策にように、オフラインにおけるICT活用をする場合、2つのステップが必要になります「データ取得」と「データ活用」です。どちらか一方だけではダメで、両方できてからこそ成果が得られます。

今回の長野県塩尻市の鳥獣対策事例では「データ取得」「データ活用」の両方ができています。

ICTを活用するとなると、まずはデータを取ることから始まります。例えば、紙で書いているアンケート情報をデータ化する、お店へ来店した人の数をセンサーで検知してデータ化する、といったこともそうです。

今回はセンサーを使ってデータ取得しました。

次に「データ活用」です。

いくらセンサーでデータを収集しても活用できなければ意味がありません。クラウドシステムを使って、データを通知すること、蓄積されたデータを分析すること、そこまでしっかりと対応することが重要です。

「データ取得」から「データ活用」まで対応できたのは、地元の大学とICTベンチャー企業によって構成される、ITアグリ研究会という組織が深く関わったことが成功のポイントです。ITアグリ研究会、地元の農家、自治体、などが一丸となった推進・協力体制を作れたからこそ上手くいった、非常に参考になるICT成功事例です。

※画像は全国地域情報化推進協会のサイトからお借りしました。ありがとうございました。