好かれるWWA、嫌われるWWA

概要

WWAクリエイターのアルクスです。

今回は私がかつて遊びに行っていたWWAサイトにあった『WWA作成講座』コーナーの読み物『こんなWWAは嫌われる』を基にした記事です。

※この記事はWWA Advent Calendar 2023の10日目の投稿となります!

(今年2回目)

元ネタ:こんなWWAは嫌われる(へっぽこ氏のアーカイブ)

https://web.archive.org/web/20080118232409/http://heppoko.cool.ne.jp/WWAMK/WWAMKkirai.html

嫌われる[誰によって?][要出典]

元ネタは言ってしまえば『(へっぽこ氏個人に)嫌われる』要素の紹介です。リンク元でも「プレイされなくなる事をやや愚痴気味に解説」と書かれており、WWAにおいてそれが絶対に正しい!なんてわけではありません。

実際にアルクス視点でも同意できることがあれば、それは別に問題ないのではないかと思うこともあります。

どんなWWAが好かれるのか

へっぽこ氏のサイトでは『こんなWWAは好かれる』という対のコーナーも用意される予定があったらしく、コーナー名と概要のみ記述がありました。

結局、へっぽこ氏が高校生になってから色々とあったようで更新は途絶え、誰もその内容を知らないページになりました……が、概要としては「たくさんプレイして貰う為のコツを解説。」とあったため、『誰にも好かれるWWAなんて存在しない!』みたいな哲学的なことを語りだすページではなかったと思われます。

というわけで、アルクス視点での『こんなWWAは嫌われる』『こんなWWAは好かれる』を書き起こしてみようというのが本記事です。

重要なこと

今回の記事は「各クリエイター様の作品を批判するためのものではない」ので宜しくお願い致します。

こういった点に気をつければ、最後までゲームを遊んでもらいやすい

こういった工夫があると、ゲームプレイがもっと快適になる

こういった要素があると、何度もプレイしてもらえるかもしれない

などといった要素を色々と列挙していき、アルクス自身や他のクリエイターの方々が今後作っていく作品をより良いものにしていければなーという記事です。

多種多様な娯楽で満ち溢れている令和のインターネットで、折角WWAを作ったり遊んだりするのですから、良い物を作れればな~と。

こんなWWAは嫌われる(かもしれない)

※ここに挙げている要素に該当する要素を持つ作品でも、アルクスが好きな作品は色々と存在します。

そもそもクリアできない

元ネタとモロに被りますが、こればかりは基本中の基本です。

下記のような原因でクリアできない作品は作品として正当な評価を貰いにくいです。

不具合で進行不可になる(回避方法があればかろうじてクリアできますが、それでも早めに直すなり注意喚起するなりしましょう)

隠しアイテム(入手ヒントなし)が通常のゲームクリアに必須

ラスボスを倒す方法がない(テストプレイしましょう)

目に悪い

見づらい系

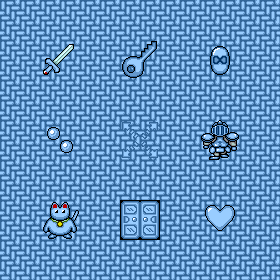

物体と背景の色がかぶる盤面が多いと、画面をしっかり見ないとパーツ位置が分からないなどして目に負担がかかります。上記の画像だと中央のワープ用パーツが分かりにくいと思います。

折角いい画像を使ったり、凝ったシナリオやシステムを取り入れたりしてもこういった部分でブラウザバックされては勿体ないです。

近似色や補色の扱いには気をつけてみるといいでしょう。

点滅系

主にデフォルト系WWAで画像の引き出しが無くなった場合などに見かけられることがあります。たとえば、『緑スライム』『赤スライム』がいるところに『赤緑スライム(点滅)』を増量するような感じで。

チカチカする性質が災いし、人によっては見えた瞬間に即ブラウザバックしてしまうおそれがあります。コピペで色を変えて青いスライムを作ったり、他の人の素材を借りて別系統のモンスターを足したりしましょう。

情報のないゲームオーバー画面

プレイヤーがマップ左上の壁にめり込んで動けなくなるだけ

『ゲームオーバーです』と伝えられるだけ(他に情報があっても、『Quick LoadまたはRestart Gameでやり直して』など汎用的な文面)

スコア表示が置いているだけ

など。要するに「ゲームオーバーになる意味がない」画面です。

どちらも攻略のヒントが貰え、この画面を見る意味がある。

上記のようにゲームオーバー画面で攻略のヒントが貰えると、次はそれを参考にして再チャレンジしてみよう!と思えます。

しかし、そのようなものがない場合はノーヒントで再チャレンジすることになりますので厳しいものがあります。(特に、WWA慣れしていない人)

ちょっと死んで、ゲームオーバー画面でヒントを得よう!としたプレイヤーがゲームオーバー画面に行くと何もなく、『詰んだらそのままQuick LoadやRestart Gameしろ』と言われてしまうとノーヒントでやり直す羽目になります。(手探り感を重視したい作品も中には存在しますが)

また、左上の壁で身動きを取らせなくするタイプの作品も時々存在しますが、このタイプも上記のようなプレイヤーへの気遣いを放棄しているということにもなりますので個人的にはあまり好きではないです。

ただ、『ダンジョン』のような単純かつシンプルなデザインの作品であればその限りではないと思います。

2×2の4画面だけで構成されている無駄のないデザイン。

他にも

ごく一部の限られたシチュエーションでしかゲームオーバーにならない(例:カマック・ライフ)

そもそも生命力0≠ゲームオーバーの作品(例:世界ぐるぐる行商人)

ゲームオーバー画面のちょっとしたパーツ配置などで、ゲーム内のその後の状況がイメージできる作品

などは簡素なゲームオーバー画面でも問題ないと思っています。

「このアイテムを使用します。よろしいですか?」

デフォルト設定で表示されるメッセージなので付いている作品は多いですが、大抵の場合は鬱陶しくなってしまいます。

『Eden ~骸の園~』など、アイテムボックスを何度もクリックさせる前提のゲームでこれをやってしまうとゲーム全体が非常に遊びにくくなります。

慎重に使うべき消耗品アイテムなどの場合は確認メッセージがあったほうがいいですが、その場合もこのデフォルトメッセージでは不適切です。

プレイヤーがよく分からないアイテムをクリックして確認したいのは

アイテムの効果>アイテムの使用有無であることが多いからです。

ポーション

生命力を400回復する。

使用しますか?

みたいな感じでより詳細的な確認メッセージを『物を売る』や『二者択一』パーツを用いて呼び出したほうがいいです。

これなら、デフォルトメッセージの完全上位互換となります。

一応、物体パーツ数の上限が4000なのでそれに引っかかりそうな規模の作品を作るのであればこのメッセージを使う手もあります。

ただし、物体パーツ数4000の作品についてはその手前である3000パーツ超えですら、過去の大作でもほぼ存在しないと思われます。

>>突然のアイテム消費<<

前項『このアイテムを使用します。よろしいですか?』の逆パターン。

アイテムをクリックした際に確認なく消費されるタイプ。

単なる回復や、攻撃力や防御力が上昇するアイテムであればそれでも問題ないのですが、

デメリット付きアイテム(例:生命力を沢山回復するが他のパラメータが低下する など)

適切な状況で使わないと無駄になる消耗品(例:次の戦闘限定でステータスを増強する、拠点にワープする など)

強力な回復アイテム(例:2500回復のポーションを序盤から拾えるが、序盤の生命力上限は2000しかない など)

アイテムを消費はしないが、上記1~3のような性質を持つもの(例:コストを消費して発動するタイプの項番1~3など)

隣接マスなどに特定のパーツがあれば除去する消耗品

すべてのアイテムに使用確認メッセージは必要ありませんが、「誤クリックした際にアイテム再使用などで元の状況に戻せるか否か」は重要です。

現在の情報を表示するだけなど、誤クリックしてもプレイヤーに害がないアイテムの場合は確認メッセージは不要です。(ないほうがスムーズ)

武具だらけの洞窟みたいにゲーム説明欄で消耗品アイテムの効果をまとめて記載しておき、確認なしでアイテムを使えるタイプも有効的ですね。

○○を倒した!

モンスターを倒したときによくある勝利メッセージ。

RPGやアドベンチャー系の作品に多いですが、作中で何度も倒すことになる相手がメッセージを出す作品はプレイヤーが都度メッセージを閉じなければならないので結構不便です。

ただし、こういったシーンや作品の場合はあってもいいと思います。

中ボスや大ボスなど、マップに複数配置しないモンスター

雑魚敵でもシナリオ上の演出などで入れたい場合(例:最初に戦うスライム限定で勝利メッセージが入る など)

次の戦闘を即発生させないようにクッションを入れたい場合(例:『カマック・ライフ』など)

戦闘予測結果が大きく変化する場合もあるので、迂闊な連戦は危険かも?

今はそちらに用はない

RPG系、ノベル系での頻出要素。ゲームを始めて到着した町や村などのマップを探索しようとする時によく出るメッセージ。

ゲームの都合上、まだ歩いてほしくない場所を封鎖するなどの目的で用いられますが、このメッセージが出ている時は「主人公は用がなくても、プレイヤーはそっちに行きたい!」という状況が大半。

マップのあっちもこっちも封鎖する展開を続けると、作者の敷いた一本道をただひたすら歩かされているような感覚に陥ってしまうこともあり注意が必要だと思います。

また、「そちらに用はない」だと、

「そちらに用はない」のメッセージが出る

他の道を行こうとする

目的地でない道を選んでしまい再び「そちらに用はない」

人によっては更に追加で数回足止め。短気な人だとブラウザバック

という流れに陥ってしまうことも。

「先に○○に行こう」「あの人は北で待っているはずだ」など、より具体的なメッセージを出してあげると親切です。

(途中の会話などで目的地を示していても、プレイヤーは忘れていたり、見落としていたりすることがあるため)

理不尽さ≠難易度

ごくまれにですが、簡単にクリアされたくないからといって理不尽なことをする作品が存在します。例えば……

終始セーブ不可能な作品で、倒された時に一定確率で即死させてくる敵(対策方法がない or ノーヒント or 対策困難)

終始セーブ不可能な作品で、崩れる床(落ちたらゲームオーバー)

クリアに必須なアイテムの出現有無がゲーム開始時にランダム要素で決まる(終盤になってやり直しを求められる)

みたいな作品はプレイヤーからするとたまったものではありません。

難しさの演出は自身や敵のステータスなど、そういった部分で表現するのが無難です。

(ランダムダンジョンものは不運の積み重なりで絶対にクリアできないことがありますが、意図的にゲームオーバーにさせようというものでなければ大丈夫です)

>>突然の死<<

前触れもなく生命力が0になり、ゲームを途中から遊び直す羽目になる要素を持つ作品がありますが、こういった突然の死は、プレイヤーが萎えてしまいブラウザバックしてしまう可能性を秘める危ない部分です。

倒した時にダメージを与えてくるモンスター、取った時に生命力が低下するアイテムなどが登場する場合、事前にそれを警告する看板やNPCなどを用意しておきましょう。

作者視点は「やばそうな見た目で分かるだろ!」と思っても、遊ぶ側は過去に遊んだ作品を連想して安全認識……なんてこともあり得ます。

中央の黒いポーションのようなものはセーブ用のアイテム。

私の作品『Eden ~骸の園~』の場合、戦闘以外でのダメージ要素や倒した敵からの追加ダメージが存在しますが、一部例を除くと生命力1で耐えるようにしました。

複雑なルールを覚えるところから始まる

変数やScriptで色々できるようになったことで、今後は特に気をつけないといけないと思われるタイプ。

そのゲームにしか出てこないサブステータスやシステムなどを理解した上で遊ばないとクリアできないような複雑なゲームだと、プレイヤーが理解する前にブラウザバックしてしまう可能性があります。

説明文!説明文!説明文!でも遊び手側が理解しやすければいいのですが、余裕があればチュートリアルを入れてみたり、他の有名なゲームと仕組みを合わせてイメージしやすい作りにしてみるなど工夫を凝らせるといいでしょう。

タイピング風WWA『ハンバーガー』については作中では特に詳しいゲーム説明を行っていませんでしたが、『タイピング』という伝わりやすい土台のゲームなのでWWA Contest 2023では概ね好評でした。

露骨な嫌がらせ要素がある

単体であればさほど問題のない要素であっても、組み合わせると強烈な嫌がらせになる仕組みが存在します。

例えば……

「B座標にワープするジャンプゲートAをA座標に設置する」×「A座標にワープするジャンプゲートBをB座標に設置する」→LoadやRestart含めて行動不能の無限ジャンプ(オートセーブ頼りのプレイヤーを粉砕)

「戦闘速度を1(超低速)で固定させる」×「ごく少量のダメージしか与えられない、高生命力のモンスターとの戦闘」→超時間戦闘でプレイヤーを拘束

「ゲームオーバー画面で長い会話イベント」×「崩れる床(落ちたらゲームオーバー)」→やり直しに時間がかかる

「店が作中で1箇所にしかない」×「店へのワープポイントなし」→買い物のたびに長距離マラソン

道中の設計(例:ダメージ床を置くなど)によっては更に嫌がらせ要素が強化される

など。こういった嫌がらせを意図的にゲームに取り入れるとプレイヤーウケは極端に悪くなると思われます。他の部分を丁寧に作っても、そういう部分だけで評価を大幅に落としたりすることもあり得ますね……。

版権物ネタ

『WWA』の歴史において無かったことにはできない要素ではあるのですが、ポケモンやカービィといった版権物の作品は遊んですらもらえない可能性が高いです。

版権物系WWAが嫌われたり敬遠されたりする理由は人によって様々ですが

元ネタの作品がわからないとついていけない。(調べればいい!というのは傲慢です。)

元ネタの世界観やキャラクターのイメージが壊れる。

著作権的にグレーゾーンな部分を含む。

題材に版権物を使う必要がない。(デフォルト主人公などに置き換えて独自の世界観にしても問題ない作品であることがほとんど)

そもそも版権物に頼るな。オリジナルのネタで勝負しろ!

など

こんなWWAは好かれる(かもしれない)

手の込んだ自作グラフィック

たとえば井口太陽さんの作品『Fairy Tale Modernism』は幻想的な雰囲気のグラフィックに加え、当時他に類を見なかった表情システムを採用した名作です。

必ずその名が挙がるであろう名作『Fairy Tale Modernism』

ゲーム本体に多少の難がある作品であっても、自作のグラフィックがあると「他にどんな画像が出てくるんだろう?」というワクワクを遊ぶ側に与えることができます。すると結果的に、最後まで遊んでもらえる可能性が上がります。

なので、余裕があれば自作のグラフィックをゲームに取り入れてみましょう。別に完全自作である必要はなく、デフォルト素材や借り物素材に少しだけ改造素材が入っているなどでも効果は十分!

ただし、自作グラフィックに気付かれずブラウザバック……は勿体ないのでゲームをはじめて早い段階で見せることが重要です。

昨今のWWAは『PLiCy』が主流になっていますが、ゲームサムネイル画像でのアプローチも重要なポイントですね。

そこで自作した画像が見えるサムネイルを採用しておくと、何遊ぼうかなーとクリックされる可能性も上がるはず。

もう一捻りするのもおすすめです!

低難易度で遊べる

遊びやすい難易度を選択できる

ゲーム自体の難易度がかなり低い

ゲームオーバーになっても復活できる

そもそもゲームオーバーの概念が存在しない

ステータスを無限に上昇させることができる

(下手でも時間をかければゴリ押しでボスに勝てる)

などはプレイヤーがとっつきやすく、最後まで遊んでもらいやすいです。

WWA Contest 2023の上位5作品だと

(剣士+学者など)Princes of the Dungeon 28+

カマック・ライフ

と、それぞれ難易度周りは何かしらあります。Edenは最低難易度でも忙しいけど

何度も遊びたくなる要素がある

面白かったり、クオリティが高かったりする作品は色々とありますが、中には一度クリアしただけでは飽き足らず何度もプレイされる作品も。

例えば……

ランダム要素があり、プレイするたびに違う結果になる。

コンプリート報酬などの実績ボーナスがある。

クリア画面で高難易度や隠しアイテムなどの情報が手に入る。

特定の条件でクリアした場合限定の特典がある。

マルチエンディングなど、一度のプレイだけでは絶対に回収できない要素が存在する。

など。『ランダム合成ダンジョン』は前述の1と2の要素を有している上に、合成という独自の要素、ランダム要素の絶妙な塩梅などがマッチしたことでPLiCyでは8万以上という他の追随を許さぬプレイ数を誇る作品です。

そのWWAからしか得られないモノがある

例えば『逃げ金!』はそういった作品のひとつ。他の崩れる床などのアクション系WWAにはない独自のギミックが取り入れられたゲームです。

変数やWWA Scriptを用いれば、今後もそういったゲームは色々と生み出すことができることでしょう。

こういった作品は世界観やグラフィック、サウンド、難易度、操作性など他の部分で何かしら問題があったとしても特定の層には非常にウケが良く、ハマる人には何度もプレイしてもらえる可能性を秘めています。

登場人物やアイテム、モンスターなどの紹介がある

ガイド用画面、クリア画面、隠し画面などでキャラクターなどの紹介を閲覧できると、ゲームプレイの手助けになったり、その画面に到達した時の達成感に繋がったりといい方向に作用することが多いです。

クリア画面で特に語ることがないな……という場合は、隠し要素への行き方についてヒントを出してみるなどするのも有効的かと思います。

(もちろん他に語ることがあってもOK!)

『超短編RPG・クレスの復讐』

自身の作風を大切にしている

ざっくり言えば『うちはうち、よそはよそ!』というもの。

「遊ばれるゲームを作ろう!」より「作りたいゲームを作ろう!」のほうが素敵な作品を作れることが多いです。(もっとも、ここであまりにも癖が強いと、膨大な制作期間に対してプレイ数が少なすぎるという事態に陥る可能性はありますが……)

また、自分が作りたいゲームの制作であれば、途中でモチベーションが無くなりゴミ箱へ……となるリスクも低減できます。もしそうなってしまえば、文字通り誰にも遊んでもらえない本末転倒なことになりますからね……。

「作品を作った!」という結果も、クリエイターとして重要な部分なので、是非ともご自身の作風は大切に……

最後に

折角作るのだから、プレイヤーが快適に遊びやすい工夫を!

個性を出せるところではしっかり個性を出していこう!

結局、作りたいもの作るのが一番!

ただ単に『面白いもの』を作るのではなく、『作りたいもの』を作ってそれを面白くしていくことが大事だと思います。

WWA Advent Calendar 2023の翌日の記事は……

○○さんの『××』です!!

……はい、今のところBLANK(空白)でございますが、滑り込まれる方がいらっしゃればその方の記事で、いらっしゃらなければ私アルクスが何かしらを投じますのでお楽しみに~♪

長々と読んで頂きありがとうございました!