「橋梁銘板・塗装記録表コレクション」(1)はじめに

この記事は、全国の橋梁に掲示されている銘板や塗装記録表をご紹介するものです。 2020年から業界専門紙「日本塗装時報」(https://tosojiho.jp/)のWebに連載していましたが、こまめな更新が難しくなり、内容が古くなったため、私のブログに移すことになりました。そのため、内容は取材当時のものとなっています。現状とは異なりますことをご了承ください。

その代わり…といってはなんですが、これまで掲載できていなかった写真も随時足していこうと思います。ほぼ、私の“たわごと”で構成されておりますが、何卒お付き合いください。

1-1 技術・技能者の誇り!「銘板」&「塗装記録表」

はじめに「銘板」「塗装記録表」について、少しだけご説明したいと思います。

「銘板」 は平らな板に建設物についての説明を記したものです。橋梁に設置された「銘板」には、その橋の名前をはじめ、事業主体や施工会社、工法などが書かれています。映画やドラマなどを観ていると、最後に出演者や制作者を記したエンドロールが流れますが、それに似た役割があります。

近年では、土木構造物の品質確保や、技術・技能者の誇りとやりがいの向上などを目的に「銘板に工事関係者の名前を記そう!」という動きも生まれています。

▶参考資料

「工事関係技術者の名前を刻んだ銘板を拡大します~技術者の誇りを示す銘板の設置により、将来の担い手確保につなげます~」

(※PDFがダウンロードされます)

とは言え、1000人以上が関わる土木工事なども数多くありますので、さすがに全員の名前を記すことはできないため、主に代表者の名前だけを掲載する方法や、別途QRコードを掲示して、それを読み込むと工事に携わった人の名前が動画で表示される…という方法が採用されているようです。

1-2 点検や塗替え時に参照する「塗装記録表」

また橋梁には「銘板」とともに、「塗装記録表」が記されています。これは「銘板」とは若干用途が異なり、後々に点検や塗り替え作業をする際に、どのような塗料を使ったのかを参照するために記します。

橋梁の塗り替えでは、新しい塗料を塗る前に、旧塗膜(以前に塗った塗料)を剥がす、落とすなどの下地処理(素地調整)を行います。また、工期短縮や環境保護の観点から、旧塗膜をすべて剥がしてしまわずに、敢えて一部残した状態で上から新しい塗料を塗ることもあります。いずれの場合も「塗装記録表」で旧塗膜が何であったかを知ることで、塗り替え工事の計画が立てやすくなるのです。

構造物に残す塗装記録表はあくまでも、不慮の出来事(台帳の紛失など)に備えるためのもので、詳しい塗装記録は、竣工図書や管理台帳などに記録することが定められています。

1-3 「塗装記録表」に記すもの

「塗装記録表」に記す内容は、事業主体(発注機関:整備局・自治体など)により多少の違いはありますが、主に塗装年月・塗装系・塗装材料(下塗り/中塗り/上塗り)・塗料メーカー名・塗装施工会社名などが記されています。最低限記載しておかなければならない内容については、事業主体が発行する「仕様書」や「要領」などに書かれています。

事業主体の仕様書の原案となっているのが、国土交通省の「土木工事共通仕様書(案)」(※PDF)です。

▶参考資料

国土交通省「監督・検査・工事成績評定・土木工事共通仕様書関係」

(※別ウィンドウで開きます)

「土木工事共通仕様書(案)」(P3-44)によると、

受注者は、最終塗装の完了後、橋体起点側(左)または終点側(右)の外桁腹板に、ペイントまたは耐候性に優れたフィルム状の粘着シートにより図3-2-3のとおり記録しなければならない。

とされています。

図3-2-3では、27×27cmの大きさで、塗装年月/塗装系(適用規格類)/塗装会社(下塗・中塗・上塗)/塗装材質(同)/上塗装色/塗料製造会社(同)―を記録するように、としています。

1-4 各発注機関の塗装記録表

これを基にした仕様書が、各発注機関から出ています。内容は国交省のものとほぼ同じです。

▶参考資料

関東地方整備局「土木工事共通仕様書」(令和2年4月改定)

(※別ウィンドウで開きます)

沖縄総合事務局「土木工事共通仕様書」 [令和2年3月]

(※別ウィンドウで開きます)

1-5 大阪市の「塗装記録表」

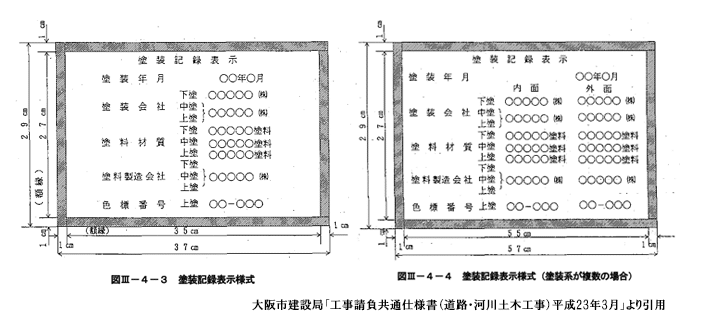

発注機関によっては、さらに詳しく仕様を記してあるところもあります。たとえば「日本塗装時報社」(https://tosojiho.jp/)の本社がある大阪市。「塗装記録表」についての記載は、「工事請負共通仕様書(道路・河川土木工事)」の中に書かれています。

この中の「2 工事請負共通仕様書(道路・河川土木工事)第III編 道路 第4章 鋼橋上部」(※PDF)のIII編-124~136には、記録表の記載事項だけでなく、橋梁のどの位置に掲示すればいいかなども、詳しく書かれています。色も「黒」と決められているようです。

(これぞ大阪クオリティ?)

1-6 千葉県の「塗装記録表」

この記事の執筆当時に住んでいた千葉県では、関東地方整備局の「土木工事共通仕様書」を基にした「土木工事共通仕様書 第3編土木工事共通編」の中に「塗装記録表」についての記載があります。したがって、国土交通省の仕様書と内容は同じです。

▶参考資料

千葉県「県土整備部共通仕様書・施工管理基準一覧」

(※別ウィンドウで開きます)

次回、千葉県柏市からスタートします!

「橋梁銘板・塗装記録表コレクション」では執筆当時、新型コロナ対策で外出自粛が求められていたことから、近場ばかりをウロウロとしておりました。そういうわけで、初回は千葉県柏市の「手賀沼大橋」からスタートです!

☆このページに掲載(引用)した資料は、国土交通省ホームページの「リンク・著作権・免責事項」、および大阪市ホームページの「著作権・免責」のルールに基づき、引用の範囲内で利用しております。

©2019 Tominaga Mikuni