【伴走先生の職員室】インターンの私が、なぜワークショップ「授業力向上委員会」を開いたのか 2/2

みなさんこんにちは!

夢中教室インターン生の前田しゅうとです!

夢中教室の先生方の魅力を

足し算から掛け算へ!💡

そんな想いで、先生同士の交流ワークショップを行っています!

6月に行った、「授業力向上委員会🏫」

なんで私が、こんなワークショップを開いたのか。

前回は、今までのワークショップを振り返りながらその理由についてお話いたしました。

前編はこちら!↓

では、私は「どうやって」このワークショップを設計したのか。

秘密は、私の「大学での学びスタイル」が関係していました!

ということで、この記事でまとめてみました!

夢中教室ってどんなところ?↓

僕がこれまで開催したワークショップをご紹介!↓

「授業力向上委員会」って、なんのため?

まずは、前編の振り返りにはなりますが、

そもそも「授業力向上委員会」ってなんやねん!

ってとこですよね、笑

授業力向上委員会を一言で言うなれば、

夢中教室の「授業力」って何なんだ!ということを

議論し、要素を分類し、

より普遍的な授業アイデアやマインドセットを

生み出していこう!

という、交流型のワークショップです。

100人100通りの授業スタイルを提供する夢中教室の「伴走先生」

その授業設計は想像より遥かに難しい😢

でも、オンラインで生徒と接する先生方には、

同じ悩みを分かち合う伴走先生と、気軽に会えるわけではないんです。

(もちろん、オンラインで積極的にコミュニケーションが取れる仕組みにはなってます!😳)

だからこそ、「授業力」ってなんだろう?🤔

他の先生はどんなことを大切にしているんだろう?

ということを、先生たちとの会話の機会を生みながら見える化する、集約するというのが、「授業力向上委員会」の趣旨なんです。

「授業力向上委員会」の時間割-其の1「授業力の要素は?」

では、この授業力向上委員会で、どんなワークを行うのか。

私は、この手のワーク設計、結構自信あるんです!😁

とはいえ、今回のワークの内容は至ってシンプル。

趣旨の説明、アイスブレイク(緊張をほぐすワーク)、グランドルール(会内での約束事)の説明の後、

まずは、参加してくださった先生に、こう投げかけました。

「授業力ってなんですか?」

抽象的すぎる質問に、みなさん苦笑い…😵💫

そりゃそう。これでサラサラと完璧な答えが出ればワークショップの必要すらありません笑

でも、まずは頭を巡らせてもらいます。

そして、少し聞き方を変える。

「授業力って、こんな要素ありそう!とか、

こんなこと意識して授業設計しているよ!ということを教えてください!🙄」

これなら、完璧な答えじゃなくても

いち要素を出せばいいわけですから、わかりやすい。

そして、これを、喋ってもらうのではなく、まずはふせんに思いつくだけ書いてもらいました。

そこに、「5分以内に、できる限り、しょうもなくてもいいから、他の人のアイデアパクってもいいから」

という指定を加えます。

ここで大切なのは、「質より量」🧭

より良いアイデアを作るための作業は、「発散」と「収束」に分けられると考えられています。

商品企画とかの話でよく出てくる話なのかなと思いますが…👀

まずは、思いつくままにどんどんアイデアを書き出す(発散)

この段階でやってはいけないのは、自分の頭の中でアイデアを選定することなんです☹️

ブレーキをかけずにひたすらアイデアを出していく。

量を増やすという意味でもですが、それ以上に、アイデアの方向性を広げるために必要なこと。

「これは違うかもなぁ…」というアイデアでも、他の人の頭に届けることが大事なんです。

だからこそ、喋るのではなく思いついたまま出力できる「書く」という手段✏️

時間制限をつけて焦らせて、「なんでもいいから出来るだけ多く」とお願いし、書き出すことの心理的ハードルを極限まで下げる。

そして、意外と忘れがちなのが、「他の人のアイデアをパクる」こと🥷

ふせんは即時共有して、自分のアイデアが行き詰まったら見る。

ふと見上げたら、自分の脳内にはなかったアイデアのかけらがある😳

「だったら、こんなアイデアもあるよね!」と、派生のアイデアが広がる。

こうやってアイデアはどんどん広がっていくんです。

地味なことですが、これらを伝えるのと伝えないのとでは

出てくるアイデアの量が全然違うんです!

「授業力向上委員会」の時間割-其の2「クラスエピソード&授業力map」

…さて、授業力の要素が集まりました。

先生方に、特に気に入っているものをシェアしていただきます。

(時間の関係上、各1つのみの紹介となりました😓)

とは言っても、いきなり聞いて出たものなので、まだ解像度が低い…

ということで、次に聞くのは「経験」です。

授業を実際にやってみた際の「気づき」「成功体験」「失敗体験」を

書いてもらいました💡

この質問は、先生が普段授業で気をつけていることと直結しています。

ここは、なるべく鮮明に思い出していただく必要があるので、

できる限り急かさないような空気感作りが必要ですね🐢

数は少なくても、ここはOK!👍

ふせんに対して、「これってどういうことなんですか?」と聞いた時に、多くの要素が見え隠れするような切り口になってくれたら、目的達成です。

余談にはなりますが、シェアの方法にも一工夫🖍️

さっきのワークでは、自分のふせんを選んで話してもらいましたが、

今後は、他の人のふせんから、気になるものをピックアップしてもらいました。

シェアの方法がワンパターン化しないために取り入れた方法でしたが、こうすることで、「これってどうなんですか?」の掘り下げ感が出て良かった感じがします🧐

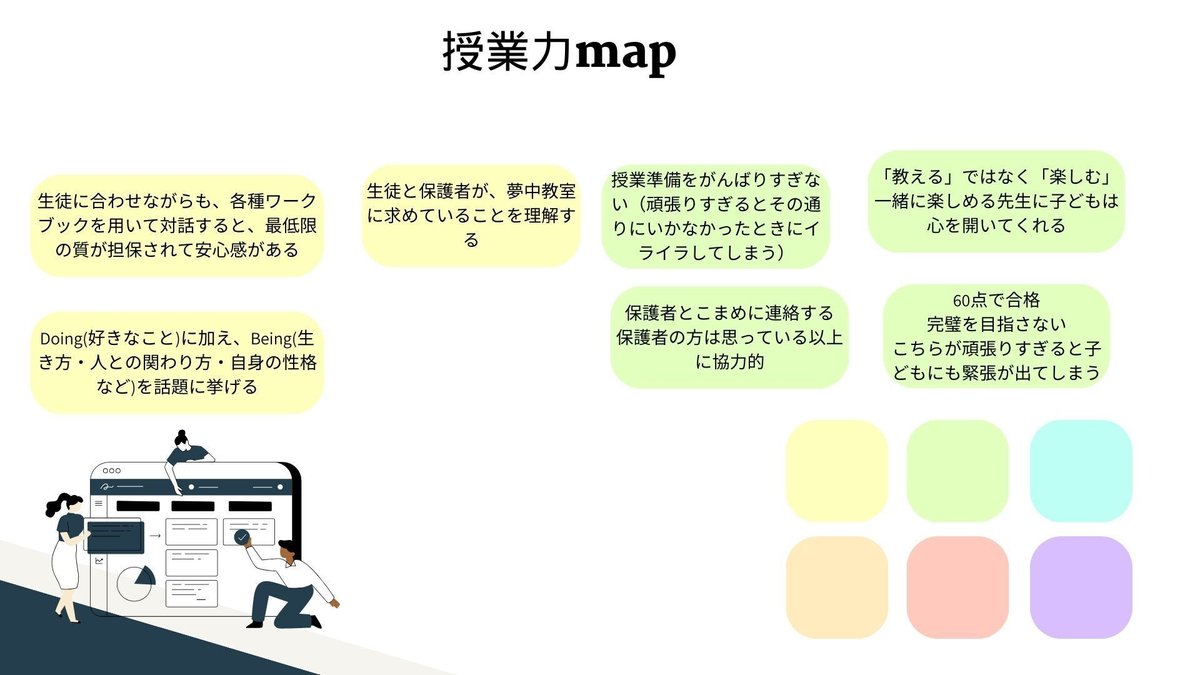

そして、最後のワーク。名付けて「授業力map🧭」

これは、内容としては授業力の要素を出す感じなのですが、

少し質問の切り口を変えます👀

「伴走先生はじめたての頃に、これ知っときたかったなぁということを書いてください。」

この質問、いきなりぶつけると中々答えが返ってきずらいのですが、1つ前のワークで過去のことを思い返してもらったからこそできるアプローチなんです。

書いてほしい内容と、その時の記憶を、前2つのワークで引き出して、最後で伏線回収的に仕上げてみました。

伏線を張っておいたおかげか、本当にすんなりアイデアが出ました。

これで、新しく伴走先生が入られた時の研修にも活かせる

伴走先生のノウハウが、一つのシートにまとまりました!🎉

これから、他のワークショップも活用して、

ブラッシュアップできたらと思っていますが、

第一回のアイデア出しとしてはひとまずいい感じなんじゃないでしょうか😏

まえしゅうが勉強している「課題解決」とは?

僕がグループワークや「一緒に答えを考える」系のワークショップで気をつけていることは、僕自身の大学での学びに由来するものが多いんです。

僕が大学で学んでいるのは、一言で言うと「課題解決」。

社会の、企業の、個人の、あらゆる課題に対して、

原因を特定したり、ニーズを特定したり、解決策を編み出したり…🤔

そのノウハウを体系的に学び、実践で試したりしています。

僕の自己紹介はこちらから!↓

途中で紹介した、「発散」と「収束」の話なんかも、

課題解決の基本中の基本だったりします💭

お気づきかもしれませんが、先程僕が言及した発散の段階は、

ブレインストーミングと呼ばれる手法です。

「ブレスト」と聞くとピンとくる人もいるかもしれませんね。

単にブレストといっても、「はいどうぞ!」といってもうまくいくとは限りませんよね?

だからこそ、共通認識を作っておく、参加者のスタンスを明示しておくことが大切なんです😗

僕は、課題解決の授業を受けるなかで、教授の「前説」を見て、なぜこの説明が効果的なんだろう?ということを考えることで、

「5分以内に、できる限り、しょうもなくてもいいから、他の人のアイデアパクってもいいから」といった、共通認識の設計を意識的に行えるようになりました。

これは、進行役「ファシリテーション」のスキルで、

ワークショップ設計に大切な要素だったりします😳

最後に

いかがだったでしょうか?

これからも、夢中教室でのワークショップの様子を

発信して参ります!👍

今までは、開催にかける想いや、その成果についての発信が多かったのですが、これからはワークショップづくりのヒントになるようなこともご紹介できたらと思っています!😁

これからもぜひお楽しみに!

それでは、また!

◯この記事を書いたひと

まえしゅう(前田脩人)

叡啓大学(ソーシャルシステムデザイン学科)在学中。2024年1月から夢中教室WOW!のインターン生としてジョイン。